“蒼蠅”如群眾眼中的沙子

文_本刊記者

“蒼蠅”如群眾眼中的沙子

文_本刊記者

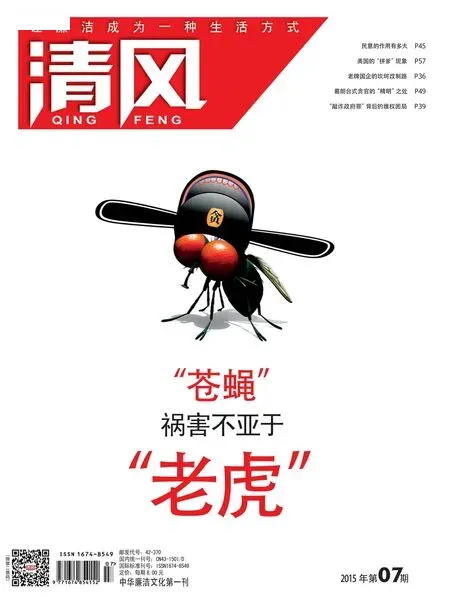

當前一些基層存在的不正之風和腐敗等問題,正嚴重侵害群眾切身利益,損害黨群干群關系,人民群眾反映強烈。為此,很多基層群眾深受“蒼蠅”之害四處上訪,更有不少年輕人因為看不慣家鄉“芝麻官”胡作非為的做法而外出務工。本刊記者在采訪中接觸到多位深受“蒼蠅”之害的群眾,也了解到了不少外出務工者對家鄉問題“芝麻官”的不滿。在他們看來,一些基層鄉(鎮、社區)、村干部就像是群眾眼中的沙子,令人鄙視,令人憤懣。

外出打工只為躲避村干部

她說,用如今反腐敗斗爭的術語來形容,家鄉的那個村支書就是典型的“蒼蠅”。

李嫻是一位來自農村的中年婦女,如今在長沙做銷售員。認識李嫻,是在數年前,記者路過長沙的某政府大院門口時,見門口一位年輕婦女不停地訴說自己的遭遇。

當時,李嫻的行為引起了記者的注意,走近一看,她身上還背著一個布袋。當記者表明身份并詢問她時,李嫻像抓住了救命稻草一樣,立馬掏出布袋里的厚厚一摞舉報材料遞給記者,不厭其煩地向記者傾訴她的委屈。記者將她的舉報材料轉交給了湖南省信訪局。

記者從舉報材料中看到,李嫻控訴的是家鄉村支書和一位鄉干部。李嫻認為,村干部貪污了村里的部分林業補助款,這筆款項是由上級政府部門按山林面積撥付下來的,村里應該按各家各戶的實際育林面積進行二次分配。但是,李嫻和一些村民打聽到,縣里下撥的林業補助款標準要遠遠多于村民們實際領取到的數額。于是,性格剛直的她和村支書吵了起來。在推搡中,李嫻的父親受傷住院。此后,李嫻到鄉政府去告狀。但是,鄉里一位干部不耐煩地將她打發了回來。此后她數次去鄉政府,都沒能討到一個說法。

村支書獲悉她去鄉政府告狀后,不僅沒有收斂,反而指使自己年邁的母親經常到李嫻家吵鬧,說李嫻敗壞了他們的名聲,影響了他們的形象,一定要李嫻去村支書家登門道歉,并反過來要李嫻家賠償村支書1萬元,理由是在上次雙方吵鬧中,李嫻的父親動手打了村支書。至于李嫻父親的傷勢,村支書一家則閉口不提。如此三番五次,李嫻一家被鬧得雞犬不寧,根本就無法安心從事生產,甚至隨時都要提防著村支書的老母親“打”上門來。

事后,李嫻再次去鄉政府告狀,但鄉政府認為,這是他們的家事,應由他們自行協商解決。李嫻很氣憤,她認為這明顯是村支書容不下群眾的議論和舉報,反而還倒打一耙要李嫻家賠償所謂的醫藥費。“簡直是黑白顛倒,是非不分。”李嫻如此形容村支書的惡劣行徑。李嫻說,經過一年多的折騰,她已經對村支書一家人既厭惡又懼怕。

李嫻一家人面臨的最大問題是,由于不能安心生產,家里的經濟狀況更差。李嫻決定暫時留在長沙打工。在記者的介紹下,她在長沙高橋大市場的一家禮品銷售公司從事電話營銷工作。既然惹不起,那只好躲避。

近日,記者再次聯系李嫻時,她說,按如今反腐敗斗爭的術語來形容,家鄉的那個村支書就是典型的“蒼蠅”。這些年來,她已經感到心力交瘁,“如果家鄉的‘父母官’能從人性化的角度來辦事,能堅持按有關法律辦事,我又何必躲他們如躲‘蒼蠅’呢?”但是,她沒有放棄進一步去法院起訴村支書的想法,只是她覺得暫時還沒有過硬的證據而已。李嫻說,現在提倡法治,她也想用法律維護自己的正當權益。

多年上訪要告家鄉“父母官”

在征地拆遷中,周某家中少了一大筆征地補償款。周某說,被截留的征地補償款很可能落入了村干部的腰包。

很多受到基層鄉(鎮、社區)、村干部不公正對待的村民選擇了上訪。在眾多上訪者中,有相當比例都是來自基層的群眾,他們為了舉報家鄉“蒼蠅”,不惜進省進京,甚至跨省輾轉奔波。

記者曾接待過一位跨省上訪的中年婦女周某。從舉報材料可知,周某結婚前是湖南一個村子里的村民,與戶籍在內蒙古的一位男子結婚后,她大部分時間都生活在內蒙古,很少再過問家鄉的事情,對家鄉的情況也不甚了解。但是,多年來因種種原因,結婚后周某的戶口一直沒有隨遷到內蒙古,實際上,她在內蒙古是屬于“黑戶”性質的事實婚姻。正是戶口的原因,周某結婚十多年后與家鄉的“父母官”發生了糾紛。

周某說,大概在2008年,她從一位娘家親戚那里獲知娘家村子里因工程建設征了一些田地,應按戶籍人數進行征地拆遷補償款平分,每人都能分得數萬元。周某的父親在她外嫁后因病去世,只留下母親和弟弟在村里農務。在分派征地補償款時,村干部說,周某和她的父親不能參與這筆款項的分配,理由是周某的父親已去世,周某多年前已經到外省結婚生子,即使她的戶口一直留在家鄉,按“鄉規民約”也沒有享受分配征地補償款的權利。這樣一來,周某家就少了一大筆征地補償款。周某說,被截留的征地補償款肯定不在少數,村民都認為這些錢款很可能落入了村干部的腰包。

周某不服,她找村干部理論。她說,自己和父親在老家是承包了集體土地的,而自己因戶口沒有遷移到內蒙古,她在內蒙古未能承包到集體土地。到征地時為止,她和父親在湖南老家的承包地依然有效,工程建設的征地中就應該包含了她和父親的兩份集體承包地,因此她和父親都有權享受到征地拆遷款的分配。理論幾天后,問題非但沒有得到解決,她還從個別村民的議論中了解到,村干部隱瞞了一大筆征地拆遷款。周某說,她打聽到征地拆遷款的總數字,經過對村里擬分配的款項數字兩相對比,懷疑有上百萬元征地補償款被村干部私吞了。

從此,性格要強的周某就走上了上訪路,她打印、復印了上百份舉報材料,奔波往返于湖南、內蒙古的各個地方,上訪部門多達幾十個,只來來往往的差旅、吃住、打印材料費用就多達上萬元。對于靠務農為生的她和丈夫來說,要告倒遠在娘家的家鄉“父母官”并非易事。她也咨詢過律師,律師說,根據她的實際情況,她是可以享受征地補償款的分配的。周某說,政府部門也多次接待過她上訪,鄉政府也曾派人去調查過村干部的貪污問題。但是,因證據不足而一直不了了之。

在記者的協助下,周某也到湖南省婦聯權益中心上訪過,時任湖南省婦聯主席肖百靈(現湖南省外僑辦主任)熱情接待了她。但因時隔久遠,此事最后一直沒有調查結論。前不久,周某打電話對記者說,唯一讓她感到欣慰的是,經過不斷爭取,她已去世父親的征地補償款落實到位了。至于她能不能享受到那筆征地補償款,村干部是不是確實貪污了大筆款項,隨著時間的推移,有的村干部甚至已經過世,問題要得到徹底解決,希望已經越來越渺茫了。

基層干部強行送人進精神病院

還有一些基層干部,采取粗暴的手段,強制剝奪群眾的正當權利。這樣的基層干部也是群眾最為痛恨的。

王國印的人生在13年前的一個下午發生了“斷層”。2002年11月的一個下午,王國印的父親王太坤遭到了同村惡霸的毆打,在前往派出所報案的途中出了交通事故,被村民許某駕駛的農用三輪車撞死并駕車逃逸。事后,許某被公安局抓獲。2003年,王國印所在的河南省某縣人民法院做出判決,以交通肇事罪對許某量刑。從該縣法院的判決書中看到,“法院認為許某認罪態度較好,事后主動賠償了受害人家屬并得了到諒解,受害人家屬表示不再追究許責任,法院綜合考慮后,決定從輕處罰,判處許某有期徒刑3年,宣告緩刑4年。”

但對于這份判決書,王國印無法接受。與很多弱勢民眾一樣,他選擇了上訪。王國印知道,在本地上訪希望渺茫,于是他選擇去北京,希望在那里能碰到“青天”。他相信,黨紀國法下的是與非,總能有公正的人給他一個說法。然而,讓王國印始料未及的是,一張大網在他選擇去北京后已經慢慢張開。2007年5月份,該縣派來的人在北京找到了王國印,都是政府工作人員,他們告訴王國印,他的事領導很重視,先跟他們回去,一定好好解決。

王國印信以為真,他覺得政府工作人員代表著社會公信力,應該不會騙他。但是,事情發展并沒有像王國印想的那么美好。回到該縣后,先是到該縣人民法院做詢問筆錄,之后強行讓他在一份不知具體內容的文件上簽字。

事后,王國印才知道,那是一份要承認自己是精神病患者的證明。見王國印不就范,王國印所在鄉鎮的派出所副所長李某等人便將王國印送到了河南某市精神病院,并強行進行精神病鑒定。

2007年6月4日至2007年12月28日,這是王國印人生長最漫長的7個月,因為這7個月,他成為“精神病患者”,被關在精神病院里。從精神病院出來后,王國印再次進京,他覺得自己的人生就是一個大坑,他不想一直在坑里,他想奮力一搏。

2009年10月6日,王國印所在鄉鎮的信訪辦主任喬某等再次進京找到王國印,告訴他要解決他的問題,讓他先一起回去。雖然有些懷疑,但王國印還是選擇了相信政府。但回到河南之后,并沒有到王國印所在縣,而是去了安陽,喬某強行收走了王國印的身份證,并限制他的人生自由,到了10月9日,鎮里面其他的領導趕到了。王國印再次被送到了前文提到的市精神病院,在王國印說盡好話后,鎮領導同意放他出去。然而,短時間內他又被送進了另一所精神病院。

那么王國印到底是不是精神病或者呢?在一份出自該縣某干部手寫證明材料中,明確表述說,經河南某精神病院醫療鑒定,王國印并非精神病患者。年逾40的王國印至今未婚孤身一人,父親出事后一直想給父親討個說法,結果自己卻踏上了一條“不歸路”。王國印說自己這些年是十年上訪,家破人亡。