“平衡”的基底——三十八所綜合配套中心景觀場地設計思考

夏吉龍,程嘯

(1.中國電子科技集團第三十八研究所,安徽 合肥 230009;2.浙江大學建筑設計研究院有限公司,浙江 杭州 310027)

0 前 言

中國電子科技集團第三十八研究所(以下簡稱三十八所)科技園區可視為一個包容多樣性和差異性的“平衡”整體。園區10多年來的建設,如同文人營園般的“營造”和“生長”,不僅有宏觀的整體布局,更有微觀的細節考量。

“綜合配套中心”位于園區北部中心,其設計與建造的全部過程,都與園區的整體“平衡”思想相呼應,從建筑本體一直到景觀場地,尤其是景觀設計都表現出一種積極的從屬態度。

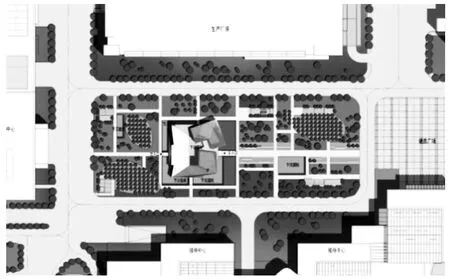

圖1 三十八所園區總圖

1 概念構思

綜合配套中心景觀場地設計相比園區其他建筑景觀,非常特殊,從概念伊始,就有著多層次的思考。

1.1 對園區整體“平衡”的回應

園區建筑的總體布局試圖找回漸已消失的傳統文脈,表現出對“傳統村落”布局的回歸,遵從傳統哲學,追求天人合一。建筑布局如村落般“生長”和“成形”,在整體平衡之下,存在著一個豐富的世界。

綜合配套中心的場地布局充分回應總體的“平衡”態勢,符合“村落”生長特征,并沒有刻意的預先規劃框架,而是在周邊各建筑建成之后,針對周圍實際空間形態與景觀需求做出策略性回應。在南北建筑之間留出大面積景觀綠化廣場,緩沖緊張關系,建立場所空間。主要使用空間于地下設置,利用景觀下沉庭院進行采光通風。廣場中心設置小體量方形建筑,作為使用入口,引領場所中心。

1.2 從傳統到現代

場所中心的一層“合院”,通過對方形體量進行分割、扭轉與削切,抽象表達徽派民居“四水歸堂”的地域特征。景觀場地設計也緊隨建筑,試圖以現代的手法表達對傳統的回應。

在地下層頂板設置平均1.2m厚覆土層,保證綠化的生長。以1m寬左右的花崗巖鋪作為路徑,格網式劃分整體綠化廣場,大小不同,開合有致,并容納下沉庭院的開口。格網方正,四向展開,如古之匠人營城,“九經九緯,經涂九軌”;又似文章棋盤,行列規則,建筑如方印一枚,矗立其中;更同田間阡陌,交通可達,偶遇水院草丘,仿似山水城林,居于市野。在方形格網路徑的基礎上,植入橢圓形圖案,種樹木于其中,以異質來“平衡”格網的平淡。

1.3 景觀對建筑的強化支撐與平衡消解

一層“合院”中心內聚,外部則保留宜人尺度,彰顯質樸和諧。景觀設計則圍繞建筑而展開。格網設計不僅向傳統致敬,更作為場地中一個統一的大基底,襯托“合院”建筑的存在感,使得“方”的元素得以強化。院落與建筑本體和諧銜接:入口設水院,四周則院落環繞,中心更有水院天井。平遠望之,“合院”仿似從格網院落的景觀中自然生長,充滿生機。幾處出入口的金屬雨棚,呈現半包圍姿態,并以景觀矮墻的形式從建筑向場地中延伸,既模糊空間界定,又引導人流,更是“景觀建筑學”的一種嘗試。

景觀設計不僅對“合院”進行強化,對于場地中的不利因素,也積極平衡消解。因疏散要求設置的由地下直通室外的幾處樓電梯間以及暖通風井,有礙于整體景觀建筑體系的純粹性,景觀設計時,則努力減少其影響。對出地面的樓梯口部,或采用透明玻璃包圍,或開敞設計,而對出地面的井道,則在其上布置屋面種植,綠化遮掩。并綜合考慮綠化種植設計,以樹木與其相遮映,消解于無形。

2 設計過程

概念畢竟為一種美好的期許,若不進行深化設計并考慮實際因素,終將流于表象。合理的施工圖設計,應是概念得以充分落實的保證。

2.1 提早介入式設計

縱觀綜合配套中心的設計過程,在方案伊始,景觀專業就積極介入,一直跟進至施工圖完成,每一步的設計推進,都綜合考慮場地與建筑的整體效果、實際的可行性,并努力接近業主的使用需求。“網格”和“下沉庭院”一經提出,景觀專業就朝此方向進行了不同的嘗試,并同建筑專業多次溝通磨合,追求概念效果和實際需求的最佳“平衡點”。

圖2 綜合配套中心總平面圖

圖3 綜合配套中心景觀效果圖

圖5 綜合配套中心景觀效果圖

概念追求純粹,相對理想化,最初設計僅從形式出發,“網格”密布場地,“下沉庭院”數量較多,自由分布。在景觀介入后,充分考慮臨近道路基礎以及場地標高關系,并結合地下使用功能,減少不合理“下沉庭院”的數量并優化了“網格”劃分。對于“合院”東部禮儀入口的軸線,則又進行了多次嘗試。甲方對于禮儀性入口,增加了行車要求,故加寬位于東部軸線上的路徑,并沿其南北兩側設置適當寬度的室外展示場地,與東部廣場相接。東部廣場為硬地,其鋪地的邊界和圖案劃分,也與業主進行了多輪溝通,定案后及時反饋建筑專業。

2.2 完整系統化設計

景觀專業提早介入設計過程,應視為系統化設計的一部分。景觀作為積極的因素貫穿過程始終,不僅與建筑專業息息相關,更同結構、給排水、幕墻等專業密切配合。

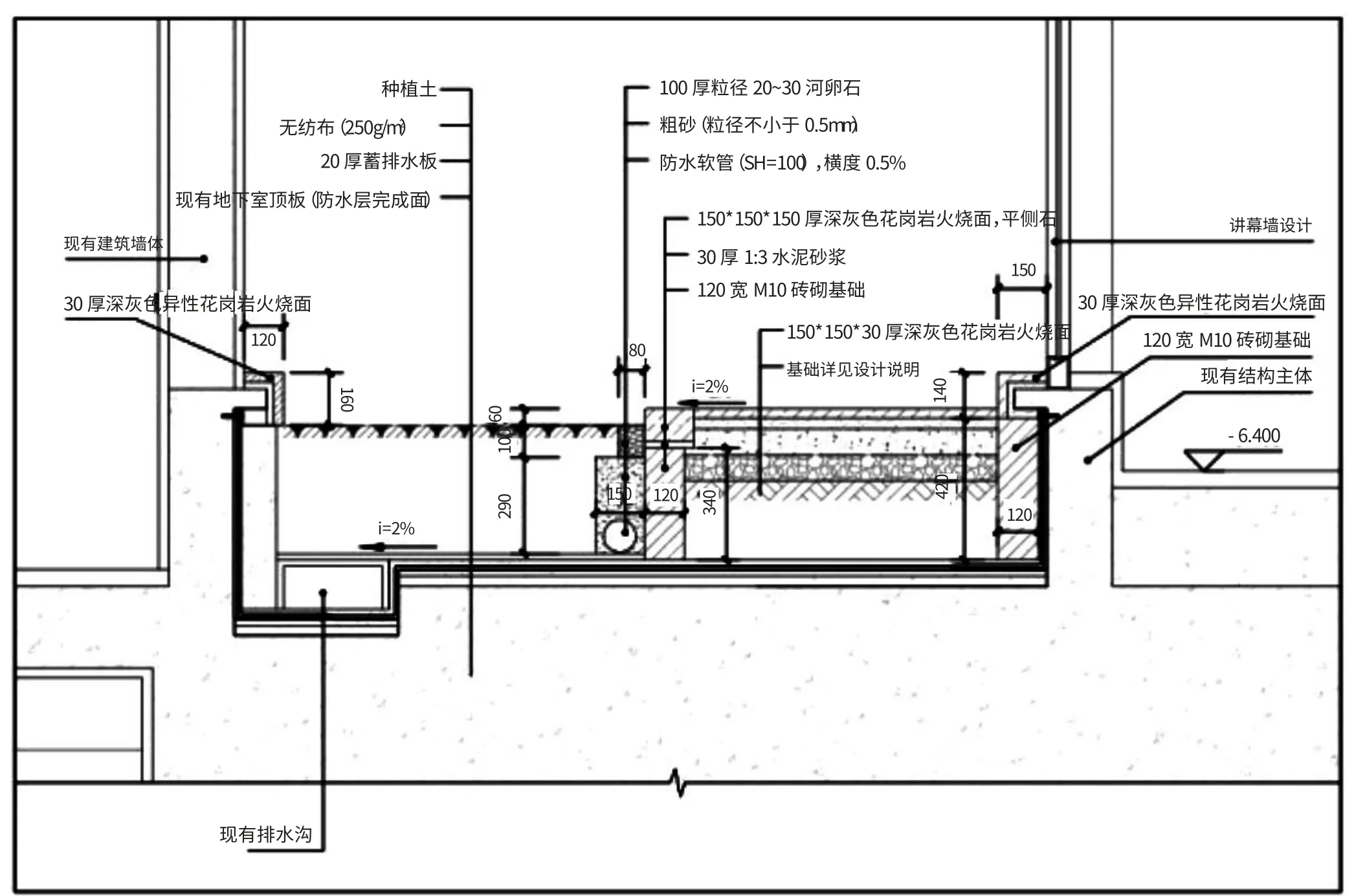

“合院”雖小,卻擁有復雜的形體關系,為鋼結構并運用鈦金屬幕墻和玻璃幕墻作為表皮。在兩種材料的幕墻與景觀場地的過渡交接處,需仔細考慮節點的構造和建成的效果。尤其是外罩金屬格柵的變形玻璃體,位于景觀水畔,密實的格柵與玻璃面以及池壁的交接,則成為細部考慮的重點。

因項目的特殊性,“合院”鋼結構和地下混凝土結構為不同單位設計。故地下頂板的景觀覆土,以及下沉庭院處的綠化種植,雖作為“合院”的景觀附屬,卻必須充分考慮地下結構的承載力以及給排水設計。設計中充分與上游設計單位溝通銜接,積極配合修改不合理之處,避免施工時出現疏漏。

而與業主方的配合,不僅在功能需求上,而且在設計過程中,雙方努力調度由內而外的空間感受,體現整體到細部的美學法則,通過比例的推敲、尺度的把握、節點的研究、構造的處理、工藝的控制、材料的選擇、色彩的分析,不斷通過技術來融合建筑的意境內涵[1]。

3 施工配合

無論單體建筑的“生長”還是園區整體的“成型”,以及相應景觀場地的完成,都無法脫離“建造”這一具體建筑活動的支撐。與“建造”相對應的過程是“施工”,從概念設計到施工圖深化設計,繼而到建造成品,“施工”是概念實體化的重要保證,為理論到實際的高級跨越。

圖4 下沉庭院景觀節點圖

3.1 從實際出發的專業配合

景觀場地設計在此次整體設計中雖不具主導性,但基于景觀的外露性和可體驗化特征,其應是最具概念表現力的設計行為,往往容易出效果并被業主方最先重視。景觀場地施工過程,往往周期較短,頭緒繁多,不僅需要同各專業的施工相配合,而且要從實際出發,更多地考慮施工現狀和業主方基于現狀的變化需求。

綜合配套中心景觀施工過程中,綠化廣場覆土標高設計、覆土同周邊道路實際情況的銜接,以及東部硬地廣場的排水設計等,都根據現場實際情況,同各相關專業充分溝通,做出了合適的修改并指導下一步施工。在種植樹木的選擇、鋪地石材的選擇和操作工藝上,也充分尊重業主方的實際情況,盡量不影響設計效果而做出更改。“建造”是一個復雜的過程,設計方與業主以及施工方協同合作,努力平衡施工中出現的各種細節問題。在多方溝通與妥善修改下,通過專業技術、工程經驗、組織結構和設計智慧,努力尋求滿足各方需求的“平衡點”,最終共同完成滿意的作品(見圖4)。

3.2 因地制宜、因時制宜

施工畢竟是非常實際的過程,必然存在各種不確定性,還會出現圖紙上表達不周甚至無法表達的各種問題。面對種種“突發情況”,設計需要再次發揮作用,及時在變化中求得最佳效果,這屬于現場的博弈與平衡,需因地制宜、因時制宜。

綜合配套中心工期相對短,景觀專業同其他專業同時施工,圖紙交叉,疏漏難免。特別表現為建筑的出入口標高同景觀標高因施工誤讀或者誤差而不盡一致,在返工代價過大的情況下,與業主方溝通后,及時調整景觀設計,至合理合規。對于一些景觀材料,因工期等原因而采用市場上成熟易購的產品,也充分保證了施工進度。

這一過程,需要對建造技術和施工過程有深刻的理解,只有平衡各方面的實際需求,才可推動整體工作的持續進展。而這帶來的,必然是設計層面的些許妥協和犧牲,但并非倒退,而是立足于實際情況的,意在解決問題的“實用主義”,折中調和。

4 結 語

本文回顧了三十八所綜合配套中心景觀場地從設計到施工的整個過程,并對每個階段進行詳細解析,以探求景觀場地設計對于建筑本體和總體設計的重要意義。

景觀場地作為建筑的基底,與建筑應是相互依存、密不可分的,設計師應該以更高的視角來審視從建筑到景觀的全部過程,以兼容并包的態度去平衡各種需求,懷揣設計的“人文主義”精神,升華景觀場地設計的真實意義。

夏吉龍,魯丹.從構思到建成——記中國電子科技集團第三十八研究所科研中心創作與建造[J].安徽建筑,2006(2).