規模化控養水葫蘆改善滇池外海水質效果研究

張志勇,徐寸發,,聞學政,張晉華,秦紅杰,張迎穎,楊光明,李曉銘,劉海琴,嚴少華*

1.江蘇省農業科學院農業資源與環境研究所,江蘇 南京 210014;2.南京理工大學環境與生物工程學院,江蘇 南京 210094;3.江蘇省滆湖漁業管理委員會辦公室,江蘇 常州 650228;4.昆明市環境監測中心,云南 昆明 650034

規模化控養水葫蘆改善滇池外海水質效果研究

張志勇1,徐寸發1,2,聞學政1,張晉華2,秦紅杰1,張迎穎1,楊光明3,李曉銘4,劉海琴1,嚴少華1*

1.江蘇省農業科學院農業資源與環境研究所,江蘇 南京 210014;2.南京理工大學環境與生物工程學院,江蘇 南京 210094;3.江蘇省滆湖漁業管理委員會辦公室,江蘇 常州 650228;4.昆明市環境監測中心,云南 昆明 650034

2011─2013年,在滇池外海水域實施了規模化控養水葫蘆(Eichhornia crassipes)修復富營養化湖泊水體的試驗性工程,以及外海湖體與控養區內、外水質的變化分析,探討規模化控養水葫蘆對外海水質的改善效果。結果表明:水葫蘆在滇池外海控養水域生長迅速,安全可控,并未出現逃逸泛濫現象。2012和2013年水葫蘆最大覆蓋面積分別為556.39和257.87 hm2,通過對其采收共計從外海水體帶走氮691.89 t,磷57.40 t;工程實施期間,外海全湖水質得到一定的改善,水體TP平均濃度始終維持在較低水平,水體TN平均濃度顯著下降,尤其2012年,外海湖體TN平均質量濃度由2011年的2.80 mg·L-1降至1.96 mg·L-1,同比下降了30.00%;水葫蘆控養區內水體TN和TP平均濃度較控養區外分別下降了28.52%和13.04%。綜上分析,規模化控養水葫蘆可削減水體大量的氮、磷,盡管水葫蘆覆蓋面積不足外海水域面積的2.00%,但仍對外海全湖水質改善具有一定效果。該研究為規模化控養水葫蘆應用于大型富營養化湖泊的治理提供了工程實踐與理論依據。

水葫蘆;氮;磷;水質改善;滇池

滇池是中國西南地區最大的高原湖泊,被譽為“高原明珠”(劉瑞志等,2012)。湖泊面積311.34 km2,湖體形狀略呈弓形,海埂長堤將滇池分隔為南北兩片區,北部片區即稱草海,面積10.67 km2;南部片區即稱外海,面積292 km2,是滇池的主體部分(張霞等,2013)。

20世紀80年代以來,滇池水體富營養化不斷加重,水質惡化。從1982年至1998年,滇池水體由III類水質退化至劣V類。“十一五”期間,隨著滇池的“六大工程”——滇池流域工業、生活、農業污水全面收集處理、入滇河道“158”綜合整治、環湖生態建設、農業農村面源污染防治、生態清淤和節水工程的建設和發揮作用,滇池外源污染得到有效控制(黃可等,2013)。雖然水質污染繼續惡化的趨勢得到了遏制,但是其水質與往年相比并無根本好轉。根據2010年《中國環境狀況公報》顯示:與上年相比,水質無明顯變化,草海和外海均處于重度富營養狀態。因此,滇池治理亟待由以往單純外源污染增量控制,逐步向外源污染增量控制和內源污染存量削減并重的治污方式轉變。利用水生植物修復技術是削減湖泊內源污染存量的經濟有效措施之一,而水葫蘆(Eichhornia crassipes)是具有高富集氮磷能力的水生植物之一,已經廣泛應用于各種污染水體的修復(El-Gendy,2003;Jayaweera和 Kasturiarachchi,2004;Nesterenko-Malkovskaya等,2012;戴玉女等,2014)。規模化控養水葫蘆改善滇池草海及其封閉水域水質已取得明顯的成效(張志勇等,2014;WANG等,2013)。然而以往研究多局限于開放性的小型湖泊水體或封閉水域,將水葫蘆大規模應用于大型開放性水域研究尚見報道。

2011年7月,江蘇省農業科學院作為技術支撐單位、昆明滇池投資有限責任公司為實施主體,共同在滇池外海開始實施了為期3年的“滇池水葫蘆治理污染試驗性工程”項目。本文通過水葫蘆生長狀況、氮磷富集能力、湖體水質變化等分析,探討規模化控養水葫蘆對全開放性的大型湖泊水域水質改善效果,以期為后續規模化控養水葫蘆應用于大型湖泊治理提供工程實踐與理論依據。

1 材料與方法

1.1 水葫蘆控養水域和控養方式

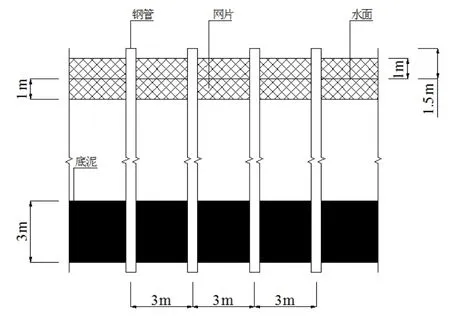

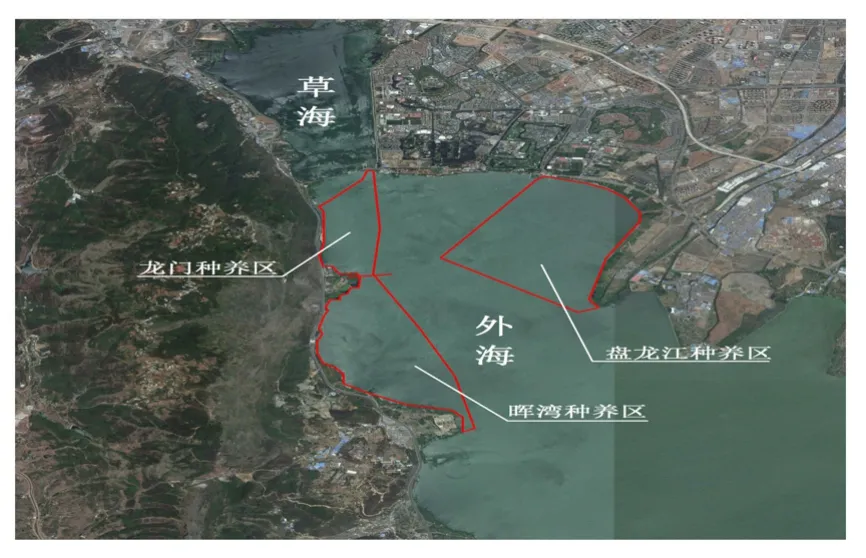

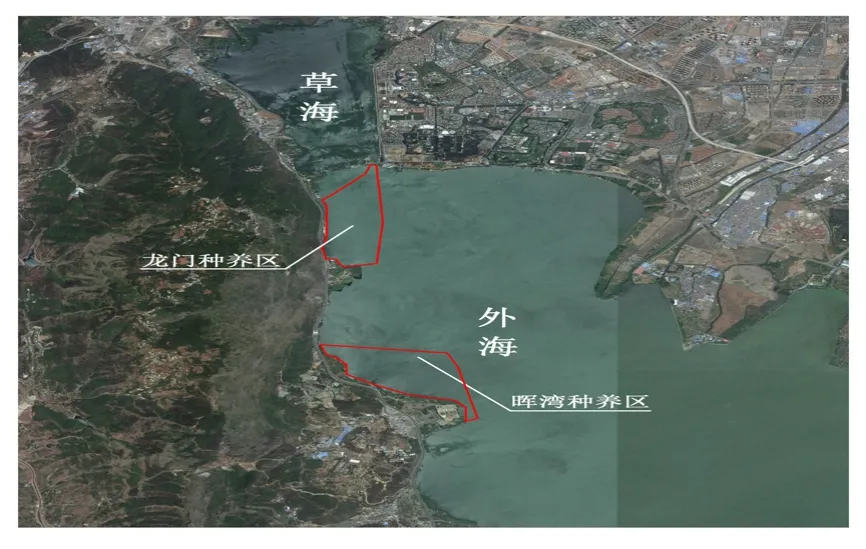

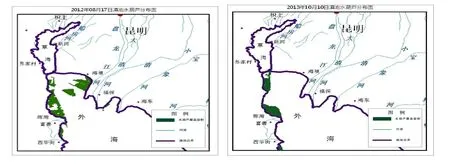

選擇滇池外海污染相對嚴重的盤龍江入湖河口、滇池北岸龍門村水域和暉灣等水域控制性種養水葫蘆。根據控養水域的風浪、水深等差異,選擇不同的控養圍欄方式,對水深較淺且風浪較小水域,采用了“錨基鋼管浮球圍網”圍欄,反之采用“鋼管樁基圍網”圍欄,不同的圍欄方式構建示意圖如圖1和圖2所示。2011年為項目實施初年,由于外海北部水域風浪較大,圍欄建設工程任務較重,當年7月底才完成控養圍欄建設,9月中旬才結束種苗投放工作,故錯過了水葫蘆最佳生長期。因此,本文以2011年為項目實施背景年,2012年和2013年作為規模化水葫蘆控養年份開展研究。2012年和2013年水葫蘆控養水域分布如圖3和圖4所示,其中2012年水葫蘆的控養圍欄面積約800.0 hm2,2013年因項目實施主體調整了水葫蘆控養方案,縮減了水葫蘆控養圍欄面積,剩下約為533.4 hm2。

圖1 錨基鋼管浮球圍欄示意圖Fig. 1 The schematic diagram of fence with anchors, steel tubes and floating balls

圖2 鋼管樁基圍欄示意圖Fig. 2 The schematic diagram of fence with steel piles

圖3 2012年水葫蘆控養水域分布圖Fig. 3 The distribution diagram of water areas with Eichhornia crassipes in 2012

圖4 2013年水葫蘆控養水域分布Fig. 4 The distribution diagram of water areas with Eichhornia crassipes in 2013

1.2 試驗方法

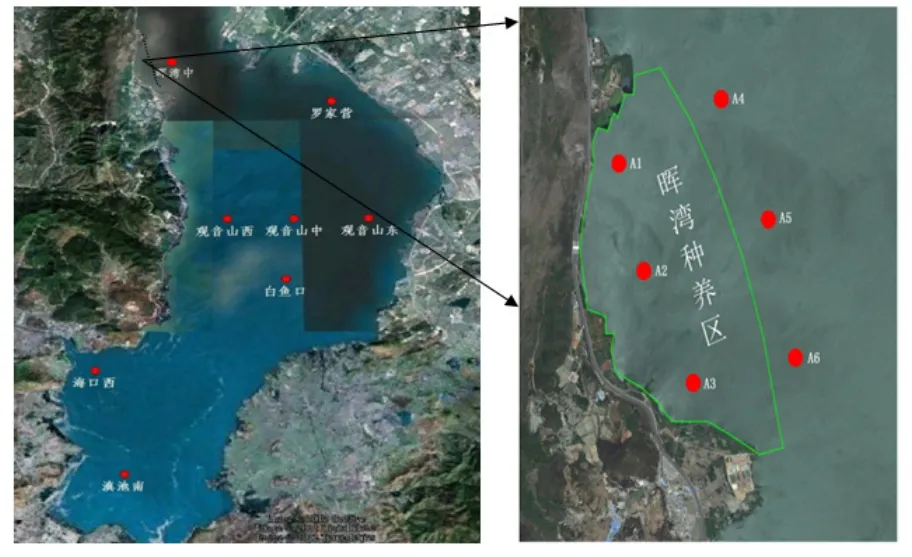

2012年利用2011年在外海控養水域安全越冬的水葫蘆作為種苗,采用機動船只拖拉軟網的方式于6月前完成控養水域的水葫蘆種苗投放工作,投苗量為225 t·hm-2,9月后陸續開始采收,至12月初結束水葫蘆采收工作,同時預留一部分作為2013年的種苗。同樣,2013年水葫蘆種苗投放方式、單位面積投放量和采收時期同 2012年。2011─2013年對滇池外海8個國控點(暉灣中、羅家營、觀音山西、觀音山中、觀音山東、白魚口和海口西)以1次/月的頻率采集水樣,分析外海全湖水質狀況。并且利用衛星遙感技術對控養年份6─11月水葫蘆覆蓋面積進行測定,以及人工監測水葫蘆生長期(6─11月)單位面積生物量,并每月采集植物樣。此外,為了更全面掌握規模化控養水葫蘆對外海水質的改善效果,除了監測外海整個湖體水質變化外,2012年4─12月對外海暉灣水域水葫蘆控養區內外的水質進行監測,其中控養區內和控養區外各設置3個采樣點,分別為A1~A3和A4~A6,并以1次/月的頻率采集水樣,具體采樣點布置如圖5所示。水樣測定的指標包括 pH、透明度(SD)、溶解氧(DO)、高錳酸鹽指數(CODMn)、氨氮(NH4+-N)、總氮(TN)和總磷(TP),而植物樣測定植株全氮和全磷含量。

圖5 外海全湖及暉灣控養水域采樣點分布Fig. 5 The distribution diagram of sampling points in Waihai lake and Huiwan

1.3 分析方法

水體 DO和 pH值采用 YSI professional plus(USA)測定儀現場測定;SD(透明度)采用Secchi圓盤現場目測;總氮(TN)、氨氮(NH4+-N)、總磷(TP)采用德國SEAL AA3連續流動分析儀測定(夏倩等,2012;沈建紅等,2013);高錳酸鹽指數采用高錳酸鉀酸性法測定。水葫蘆單位面積生物量(鮮質量)測定:將1 m2內的植株從水中撈起放在篩網上,直至無滴水時稱質量而得。水葫蘆覆蓋面積采用衛星遙感技術測定。植物樣于100 ℃下殺青30 min后,在65 ℃恒溫烘至恒質量,然后進行粉碎,采用H2SO4-H2O2消解法測定植物樣全氮和全磷,測定方法詳見《土壤農化分析》(鮑士旦,2000)。

1.4 數據處理

所有數據均由均值±標準差表示。統計處理采用統計軟件SPSS20.0,顯著性水平設置為P<0.05。圖表制作采用Origin 8.0和Excel軟件。

2 結果與分析

2.1 外海水域水葫蘆生長特征

2.1.1 水葫蘆單位面積生物量變化

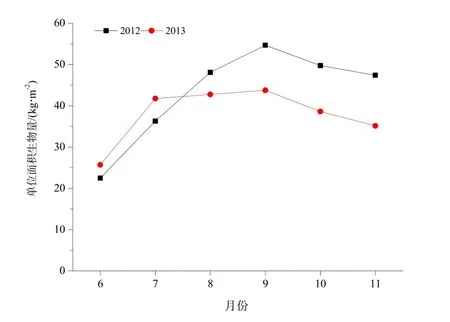

水葫蘆均能快速適應滇池外海控養水域,植株生長良好,控養圍欄安全可靠,項目實施期間并未出現水葫蘆逃逸泛濫現象。2012年和2013年滇池外海水葫蘆生長期(6─11月)單位面積生物量變化如圖6所示,均呈現先升后降的趨勢,生物量均在當年的9月份達最大值,分別是54.68和43.75 kg·m-2。2012年水葫蘆不僅單位面積生物量顯著高于2013年(P=0.037),且6─9月水葫蘆生長也較為迅速,最大生長速率為463.33 g·m-2·d-1。2013年8月因陰雨天氣較多,影響了各控養水域水葫蘆的生長速度。進入9月份后,由于氣溫與水溫的下降,水葫蘆的生長速率開始減緩,加之對水葫蘆的采收,水葫蘆的單位面積生物量明顯減少。

圖6 2012年和2013年外海水域水葫蘆單位面積生物量變化(樣品量n=3)Fig. 6 The changes of the biomass per unit area of Eichhornia crassipes in Waihai lake in 2012 and 2013

2.1.2 水葫蘆種群擴繁規律

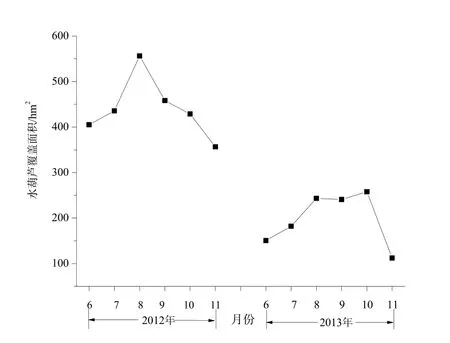

根據云南省農業氣象中心提供的遙感監測數據顯示(圖7和圖8),2012年和2013年水葫蘆覆蓋面積均呈先升后降的變化趨勢。其中,2012年水葫蘆種苗投放后,開始迅速生長,8月份達到最大覆蓋面積,為556.39 hm2,8月后因水葫蘆日生長量小于日采收量及氣溫降低等因素致使覆蓋面積減少。2013年與2012年略有不同,6─10月水葫蘆覆蓋面積一直遞增,10月份時達最大,為257.87 hm2,這主要與2013年10月后氣溫才開始下降以及水葫蘆的采收有關。

圖7 2012年和2013年外海水域水葫蘆覆蓋面積變化Fig. 7 The changes of area covered with Eihhornia crassipes in Waihai lake in 2012 and 2013

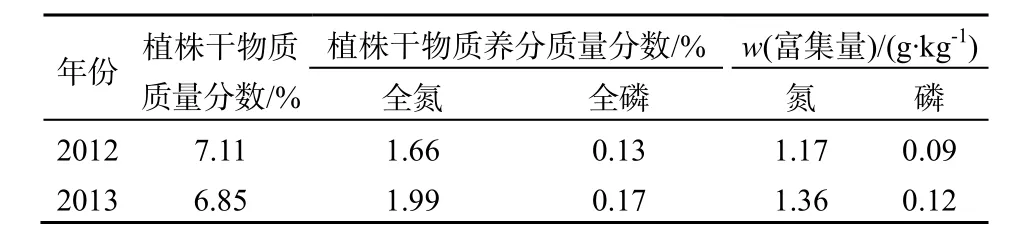

2.2 水葫蘆氮、磷富集能力

水葫蘆的同化作用是去除水體氮、磷的途徑之一,但其同化氮、磷量受諸多因素影響而存在差異,比如氣候、水質等(張迎穎等,2011)。根據 2012─2013年水葫蘆組織氮、磷含量的監測結果,不同年度間水葫蘆組織的全氮、全磷含量均存在一定的差異,2012年度水葫蘆植株干物質的平均全氮、全磷質量分數分別為1.66%和0.13%,低于2013年度的1.99%和0.17%,且結合各年度植株干物質含量得到了水葫蘆氮、磷富集量(表 1)。根據 2012、2013年水葫蘆采收總量(分別為2.76×105、2.71×105t),得知水葫蘆控養年份采收的水葫蘆共帶走外海水體氮691.89 t、磷57.40 t。

圖8 2012年和2013年水葫蘆最大覆蓋面積時的衛星遙感監測圖Fig. 8 The diagram of Satellite remote sensing monitoring when the best area covered with Eihhornia crassipes in 2012 and 2013

表1 2012年和2013年水葫蘆富集氮、磷能力Table 1 Amount of nitrogen and phosphorus accumulated with Eihhornia crassipes in 2012 and 2013

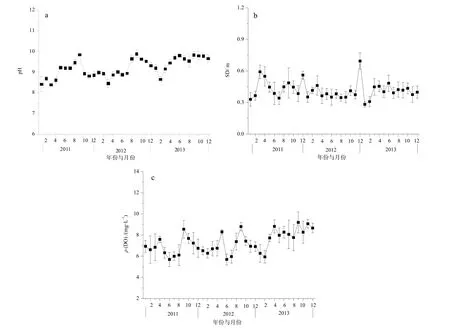

圖9 外海2011─2013年水體pH、SD及DO變化Fig. 9 The changes of pH, SD and DO in the water in Waihai lake from 2011 to 2013

2.3 外海全湖水體水質改善效果

2.3.1 SD、DO及pH的變化

外海全湖8個國控點的監測結果顯示,2011年外海全湖水體平均pH、SD和DO分別是8.97、0.44 m和6.86 mg·L-1。2012─2013年外海全湖水體pH和DO呈波動態上升的趨勢,而SD變化則較為平穩(圖9)。其中,2012─2013年外海全湖水體pH年度平均值分別是9.18和9.51,SD分別是0.41和0.44 m,DO分別是6.97和8.05 mg·L-1。統計分析表明,2013年外海全湖水體pH和DO均顯著高于前兩年(P<0.05),這可能是藍藻爆發周期加長所致,不過年際間水體SD差異不明顯(P>0.05)。

2.3.2 高錳酸鹽指數變化

水葫蘆控養后外海全湖水體 CODMn呈波動態的變化,見圖10。2011年水體CODMn平均質量濃度為10.66 mg·L-1,高于2012年的10.06 mg·L-1與2013年的10.65 mg·L-1,但年際間水體CODMn無顯著性差異(P>0.05),這說明水葫蘆控養及打撈過程中并未導致水體CODMn的增加。在2012─2013年水葫蘆生長期間,外海水體 CODMn降至較低的水平,明顯優于地表水Ⅳ類水標準,這也表明規模化控養水葫蘆對滇池外海水體 CODMn具有削減的作用,特別是水葫蘆生長期間。

圖10 外海2011─2013年水體高錳酸鹽指數變化Fig. 10 The changes of CODMnin the water in Waihai lake from 2011 to 2013

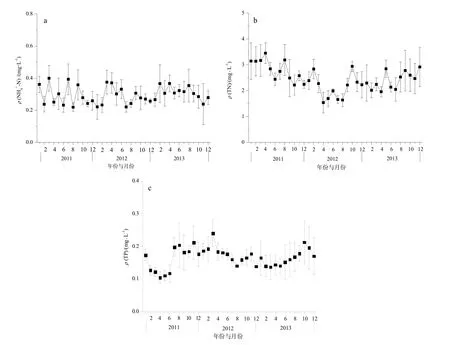

2.3.3 氮、磷濃度變化(NH4+-N、TN和TP)

規模化控養水葫蘆最主要目的是削減水體的氮、磷濃度。由圖11可以看出,2011年外海水體平均NH4+-N、TN和TP分別是0.29、2.80和0.16 mg·L-1;2012─2013年水體NH4+-N變化并不明顯,維持在0.2~0.4 mg·L-1,優于地表水Ⅱ類水標準,而水體TN表現為先降后升的趨勢,尤其在2012年5─9月間水葫蘆旺盛生長期下降明顯。2012年和2013年水體平均TN分別是1.96和2.12 mg·L-1,分別較 2011年下降了 30.00%和 24.28%。相比水體TN的變化,TP變化較為平穩,分別是0.17和0.15 mg·L-1,優于地表水Ⅴ類水標準。統計分析表明,2011年與2012─2013年外海水體NH4+-N和TP均無顯著性差異(P>0.05),但水體TN平均濃度顯著下降(P<0.05),尤其2012年水體TN平均濃度極顯著下降(P<0.01)。由此可見,規模化控養水葫蘆對外海全湖水體氮水平的削減較為明顯。

圖11 外海2011─2013年水體NH4+-N、TN和TP變化Fig. 11 The changes of NH4+-N, TN and TP in the water in Waihai lake from 2011 to 2013

2.3.4 滇池外海全湖水質年際變化

滇池外海全湖水質年際變化如表2所示。水葫蘆控養后,2012年外海全湖水質明顯優于2011年,尤其是水體TN由2.80 mg·L-1降至1.96 mg·L-1,下降了30.00%,并且略優于2013年,這主要是因2012年水葫蘆覆蓋面積遠高于2013年的緣故。通過2012─2013年水葫蘆的規模化控養,外海全湖水體CODMn平均降低了2.91%,并且水體TP和NH4+-N平均濃度始終維持在較低水平。總體而言,規模化控養水葫蘆對滇池外海全湖水質的改善表現出一定的效果。

表2 滇池外海全湖水質年際變化Table 2 The interannual changes of water quality in waihai of Dianchi lake

2.4 水葫蘆控養水域的水質變化

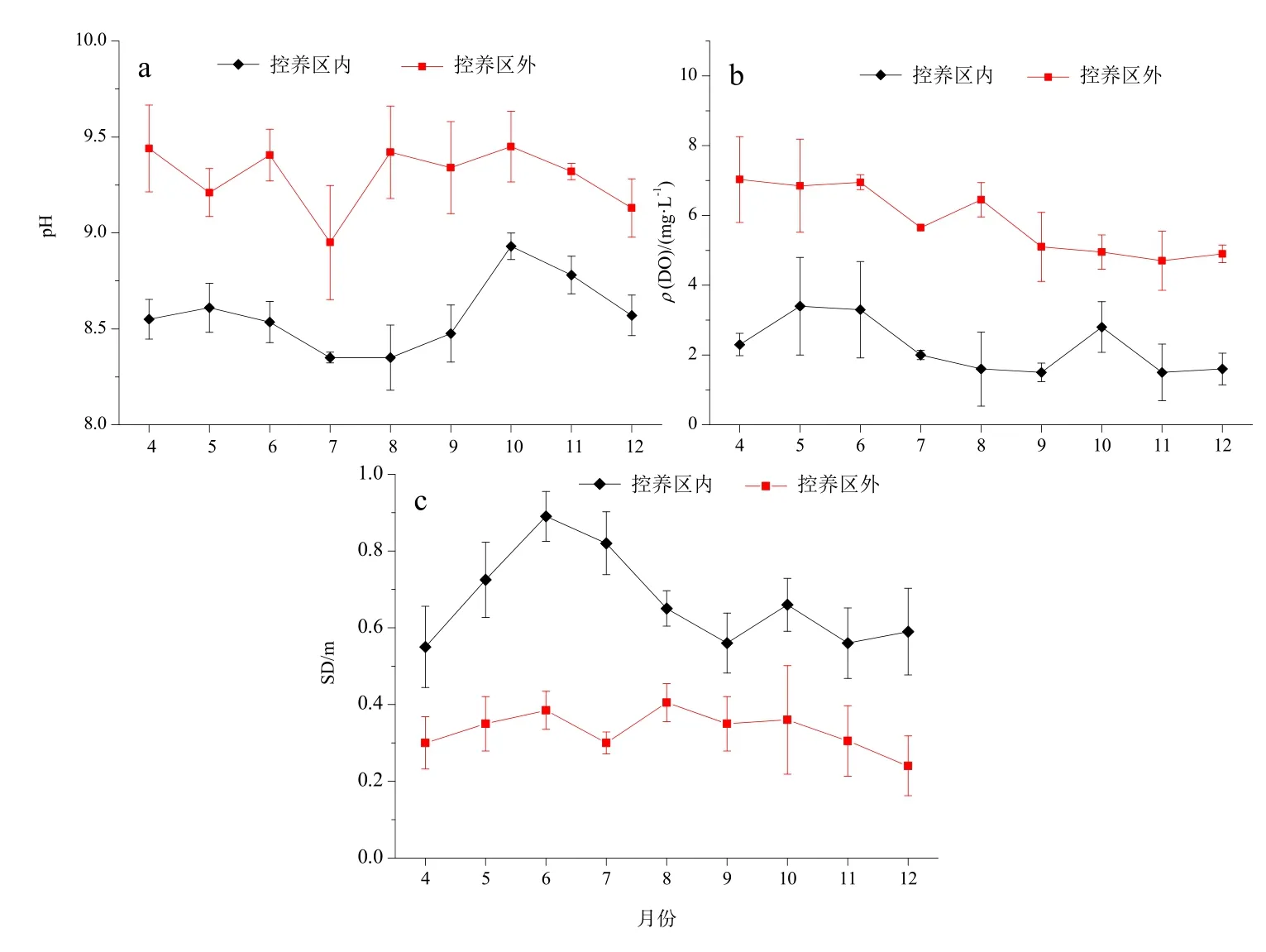

2.4.1 水葫蘆控養對水體pH、DO和SD的影響

通過2012年4─12月控養區內、外水質監測結果發現,控養區內、外水體pH、DO和SD的變化規律基本一致,控養區內水體pH和DO明顯低于控養區外(P<0.01),且水葫蘆控養極顯著提高了控養區水體SD(P<0.01)(圖12)。控養區內水體pH和SD平均分別為8.57和0.67 m,控養區外水體pH和SD平均分別是9.29和0.33 m,控養區內水體pH更接近中性,SD大幅度提高;控養養區內因大面積密集種植水葫蘆以及未進行適當的控養單元分隔,從而阻礙了大氣復氧,致使水體DO平均質量濃度低于3.00 mg·L-1,但未出現生物死亡現象。

圖12 2012年水葫蘆控養區內、外水體pH、SD及DO的對比Fig. 12 The comparison of pH, SD and DO inside and outside planting area with Eihhornia crassipes

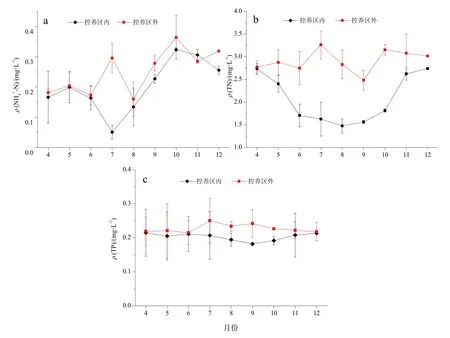

2.4.2 水葫蘆控養對水體NH4+-N、TN和TP的影響

由圖13可以發現,2012年4─12月控養區內水體NH4+-N、TN和TP均低于控養區外,控養區內水體NH4+-N、TN和TP均呈先降后升的變化趨勢,原因應該是水葫蘆旺盛生長期大量吸收氮磷致使氮磷下降,以及9月后水葫蘆生長緩慢及開始采收導致氮磷逐漸回升。控養區外水體NH4+-N表現為上升趨勢,TN呈波動態變化,TP則呈現先升后降的變化趨勢,后兩者均在7月達最大,這可能與水體藻類密度有關。控養區外水體平均NH4+-N、TN和TP分別是0.25、2.91和0.23 mg·L-1,控養區內則是 0.20、2.08和 0.20 mg·L-1,平均下降了20.00%、28.52%和 13.04%。統計分析,控養區內水體TN極顯著低于控養區外(P<0.01),而控養區內外水體NH4+-N和TP無顯著差異(P>0.05)。

3 討論與結論

為期3年的滇池水葫蘆治理污染試驗性工程實踐表明,針對外海水面大、風浪大、水深差異大等特點,在不同水域分別建設“鋼管樁基圍網”、“錨基鋼管浮球圍網”等圍欄工程技術是可靠的,控養的水葫蘆被安全控制在的圍欄內,沒有出現公眾擔心的水葫蘆逃逸泛濫想象。不過為了維持水葫蘆控養區水體較高的DO濃度,建議將大面積密集種植模式拆分成若干單元種植模式,單元間保留一定空間,保證控養區大氣復氧順利進行。每年水葫蘆定期采收,不僅帶走水體大量的氮磷,還消除水葫蘆因枯萎腐爛引起的二次污染。2012─2013年滇池外海共采收水葫蘆5.47×105t,共削減水體氮691.89 t和磷57.40 t,其中2012年削減水體氮322.92 t,磷24.84 t,約是當年外海點源入湖氮量的7.22%和磷量的8.57%。

圖13 2012年水葫蘆控養區內、外水體NH4+-N、TN及TP的對比Fig. 13 The comparison ofNH4+-N, TN and TP inside and outside planting area with Eihhornia crassipes

試驗結果表明水葫蘆控養年份,外海全湖水體pH和DO增加,而SD下降,這與水葫蘆控養區的結果截然相反,原因可能是相對整個滇池外海而言,水葫蘆控養面積僅占外海水域面積的1.00%~2.00%,對外海全湖水體DO、pH和SD的作用并不明顯,可能是其他因素導致了外海水體pH和DO增加及SD下降,如氣候原因引起藻類爆發周期加長(Rommens等,2003)。至于水葫蘆控養區水體pH和DO下降,這已經得到眾多學者證實(王智等,2013)。水葫蘆呼吸作用產生 CO2,吸收水體NH4+-N后殘留H+(Kim和Kim,2000)以及根系分泌有機酸等因素引起水體pH下降;大面積覆蓋的水葫蘆阻礙了水體復氧(Meerhoff等,2003)和阻礙水體初級生產者光合放氧(Hunt和Christiansen,2000),以及微生物作用和根系呼吸耗氧等原因導使水體DO下降。而控養區水體SD大幅度提升,主要是因為水葫蘆茂密根系對懸浮顆粒物的吸附攔截以及對藻類生長的抑制(Chen等,2005)。

根據 2012─2013年外海全湖水體氮磷濃度變化,可以看出,外海全湖水質得到一定的改善,尤其水體TN濃度平均下降27.14%。其中,2012年水體平均 TN由 2011年的 2.80 mg·L-1降至 1.96 mg·L-1,已優于地表水Ⅴ類水標準,而2013年略有回升,但也接近地表水Ⅴ類水標準,這可能與2012年外海水葫蘆覆蓋面積大于 2013年相關。雖然水體TN,水體TP和NH4+-N變化并不顯著,但水葫蘆控養維持了外海全湖水體TP和NH4+-N處于較低水平。根據控養區試驗結果發現水葫蘆對氮磷的削減作用比較顯著,與控養區外對比,控養區內水體NH4+-N、TN和 TP分別降低 20.00%、28.52%和13.14%,這主要是因為該水域水體處于劣Ⅴ類水標準,有利于水葫蘆快速生長,促進其對氮、磷的削減(張迎穎等,2011)。而之前有專家擔心水葫蘆控養會對外海水體 CODMn帶來不利影響,但縱觀控養年份的試驗結果,水體 CODMn平均下降了2.91%,2012年甚至降低了5.72%,這說明大型水面條件下控養水葫蘆并沒有增加水體CODMn,這主要歸于在水葫蘆植株衰敗前采取了及時有效的機械化采收措施。

綜上所述,本試驗性工程條件下,無論從外海全湖水質變化還是外海暉灣水葫蘆控養區內、外水質變化而言,規模化控養水葫蘆對開放型湖泊水質具有一定的改善效果,特別是控養區的水質改善比較明顯,有望于進一步推廣應用。

CHEN Z L, YANG W D, LIU J S, et al. 2005. Allelopathic effects of Eichhornia crassipes roots on Alexandrium tamarense [J]. Acta Hydrobiologica Sinica, 29 (3): 313-317.

EL-GENDY A. 2003. Leather Treatment Using natural Systems [D]. Windsor: University of Windsor.

HUNT R J, CHRISTIANSEN I H. 2000. Understanding Dissolved Oxygen in Streams: Information Kit [M]. Townsville: CRC for Sustainable Sugar Production.

JAYAWEERA M, KASTURIARACHCHI J. 2004. Removal of nitrogen and phosphorus from industrial wastewaters by phytoremediation using water hyacinth (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) [J]. Water Science Technology, 50(6): 217-225.

KIM Y, KIM W. 2000. Roles of water hyacinths and their roots for reducing algal concentration in the effluent from waste stabilization ponds [J]. Water Research, 34(13): 3285-3294.

MEERHOFF M, MAZZEO N, MOSS B, et al. 2003. The structuring role of free-floating versus submerged plants in a subtropical shallow lake [J]. Aquatic Ecology, 37(4): 377-391.

NESTERENKO-MALKOVSKAYA A, KIRZHNER F, ZIMMELS Y, et al.

2012. Eichhornia crassipes capability to remove naphthalene from

wastewater in the absence of bacteria [J]. Chemosphere, 87(12): 1186-1191. ROMMENS W, MAES J, DEKEZA N. et al. 2003. The impact of water hyacinth ( Eichhornia crassipes) in a eutrophic subtropical impoundment (Lake Chivero, Zimbabwe ): I. Water quality [J]. Archiv für Hydrobiologie, 158(3): 373-388.

WANG Zhi, ZHANG Zhiyong, ZHANG Yingying, et al. 2013. Nitrogen removal from Lake Caohai, atypical ultra-eutrophic lake in China with large scale confined growth of Eichhornia crassipes [J]. Chemosphere, 92: 177-183.

鮑士旦. 2000. 土壤農化分析[M]. 3版. 北京: 中國農業出版社.

戴玉女, 吳鵬舉, 楊揚, 等. 2014. 水生植被恢復對東莞生態工業園區水質改善的影響研究[J]. 生態環境學報, 23(9): 1463-1471.

黃可, 金竹靜, 李金花, 等. 2013. “十一五”期間滇池流域水污染控制與生態修復工程實踐[C]//中國環境科學學會學術年會論文集(第5卷). 昆明: 中國環境科學學會.

劉瑞志, 朱麗娜, 雷坤, 等. 2012. 滇池入湖河流“十一五”綜合整治效果分析[J]. 環境污染與防治, 34(3): 95-100.

沈建紅, 閆國利, 曹雪英. 2013. AA3流動注射儀同時測定水中氨氮和氰化物[J]. 預防醫學論壇, 18(6): 441-442, 445.

王智, 張志勇, 嚴少華, 等. 2013. 兩種水生植物對滇池草海富營養化水體水質的影響[J]. 中國環境科學, 33(2): 328-335.

夏倩, 劉凌, 王流通, 等. 2012. 連續流動分析儀在水質分析中的應用[J]. 分析儀器, (2): 64-68.

張霞, 蔡宗壽, 陳麗紅, 等. 2013. 滇池水葫蘆規模化生態環境效應分析[J]. 環境工程, 31: 288-290.

張迎穎, 張志勇, 嚴少華, 等. 2011. 滇池不同水域鳳眼蓮生長特性及氮磷富集能力[J]. 生態與農村環境學報, 27(6): 73-77.

張志勇, 秦紅杰, 嚴少華, 等. 2014. 規模化控養水葫蘆改善滇池草海相對封閉水域水質研究[J]. 生態與農村環境學報, 30(3): 306-310.

Effects of Water Quality Improvement in Waihai of Dianchi Lake with Large Scale Confined Growth of Eichhornia crassipes

ZHANG Zhiyong1, XU Cunfa1,2, WEN Xuezheng1, ZHANG Jinhua2, QIN Hongjie1, ZHANG Yingying1, YANG Guangming3, LI Xiaoming4, LIU Haiqing1, YAN Shaohua1*

1. Institute of Agricultural Resource and Environmental Sciences, Jiangsu Academy of Agricultural Sciences, Nanjing 210014, China; 2. School of Environmental and Biological Engineering, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China; 3. Fisheries Management Commission of Lake Gehu, Changzhou 213216, China; 4. Kunming Environment Monitor Center, Kunming 650034, China

A pilot project on eutrophic lake restoration with large scale confined growth of Eichhornia crassipes was implemented in Waihai of Dianchi Lake from 2011 to 2013. The effects of water quality improvement (nitrogen and phosphorus removal, changes of water quality inside and outside of planting zone) in waihai was investigated. Results showed that E. crassipes grew rapidly, safety and controllability without escaping. The largest area covered with E. crassipes were 556.39 hm2and 257.87 hm2in 2012 and 2013, respectively. The amount of nitrogen and phosphorus removal by plants were 691.89 tons and 57.40 tons in 2012 and 2013, respectively. During the ecological engineering, water quality of Waihai was improved significantly by large-scale confined growth E. crassipes. TP concentrations kept in low level, while those of TN was reduced significantly especially in 2012. Concentration of TN reduced by 30.00% (from 2.80 mg·L-1to 1.96 mg·L-1). While TN and TP concentrations decreased by 28.52% and 13.04% in planting zone, respectively. The results indicated that efficient nitrogen and phosphorus removal was shown with large-scale confined growth of E. crassipes. Although area with E. crassipes was less than 2.00% of the whole area in Waihai, certain effect on the water quality improvement was shown. These findings could provide

on theory and practice for large eutrophic lakes restoration with E. crassipes.

Eichhornia crassipes; nitrogen; phosphorus; water quality improvement; Dianchi lake

10.16258/j.cnki.1674-5906.2015.04.018

X52

A

1674-5906(2015)04-0665-08

張志勇,徐寸發,聞學政,張晉華,秦紅杰,張迎穎,楊光明,李曉銘,劉海琴,嚴少華. 規模化控養水葫蘆改善滇池外海水質效果研究[J]. 生態環境學報, 2015, 24(4): 665-672.

ZHANG Zhiyong, XU Cunfa, WEN Xuezheng, ZHANG Jinhua, QIN Hongjie, ZHANG Yingying, YANG Guangming, LI Xiaoming, LIU Haiqing, YAN Shaohua. Effects of Water Quality Improvement in Waihai of Dianchi Lake with Large Scale Confined Growth of Eichhornia crassipes [J]. Ecology and Environmental Sciences, 2015, 24(4): 665-672.

國家“十二五”滇池水專項(2012ZX07102-004-6);國家自然科學青年基金項目(41201533)

張志勇(1977年生),男,副研究員,博士,主要從事水體污染生物修復方面的研究。*通信作者。E-mail: shyan@jaas.ac.cn

2014-12-22