臺灣霹靂布袋戲營銷組合分析

文‖王桂亭 莫錦鈺

臺灣霹靂布袋戲營銷組合分析

文‖王桂亭 莫錦鈺

源自閩南傳統布袋戲的臺灣霹靂布袋戲歷經30年的創新發展,已獨樹一幟,并成為“臺灣意象”的代表。臺灣霹靂布袋戲成功的關鍵在于能與時俱進、創造性地進行組合營銷,以推陳出新的產品內容和形式、多元化的銷售渠道、合理的價格定位和立體化全方位的推廣路徑成就了傳統戲曲的商業神話。臺灣霹靂布袋戲成為傳統文化加值轉型的典范。

臺灣;霹靂布袋戲;營銷4P

臺灣霹靂布袋戲源于閩南傳統木偶布袋戲,與傳統野臺或內臺布袋戲不同,霹靂布袋戲主要依托電視媒體傳播。霹靂布袋戲在臺灣擁有廣大受眾群,2006年,霹靂布袋戲網絡票選擊敗了玉山和臺北101大樓,成為“臺灣意象”。2011年,霹靂布袋戲營業收入達4.37億元(新臺幣,下同),并獲“臺灣百大品牌”殊榮。在傳統布袋戲漸成歷史記憶的當下,霹靂布袋戲為何讓很多臺灣人趨之若鶩?它用何種方式,不但延續傳統戲曲生命,而且成為臺灣文創產業的一朵奇葩?本文將通過對霹靂布袋戲營銷4P組合策略的分析來闡明這一現象。

一、產品的內容創新

“營銷4P”是20世紀60年代由美國營銷學學者麥卡錫教授提出的著名營銷組合策略,就是通過產品(Product)、定價(Pricing)、通路(Place)、推廣(Promotion)等四個管理或決策元素的相互協調,以提升行銷績效。[1]產品(Product)是滿足消費者需求的物品。布袋戲與一般物品不同,是一種特殊的文化商品,文化商品能吸引消費者主要依賴精彩的內容。傳統布袋戲相當于舞臺劇,其傳播和欣賞受到特定時空限制。1970年,臺灣電視公司邀請布袋戲大師黃俊雄在電視上演出《云州大儒俠史艷文》,自此布袋戲開始影視化進程。該劇創下連演583集,收視率一度沖高到97%的空前紀錄。在娛樂相對匱乏的時代,電視布袋戲讓萬人空巷。“每天中午十二點半到一點,是電視布袋戲播出的時間,這三十分鐘當中,街上的行人車子稀少,也是造成工人怠工、農人倦勤、學生逃課(包括老師)甚至省議會流會的關鍵。”[2]由于“妨害農工正常作息”,1974年臺灣當局甚至全面禁演電視布袋戲,布袋戲又重回廟口,進行外臺演出。1982年隨著臺灣當局威權統治松動,電視布袋戲復播。此后黃俊雄兩個兒子黃強華和黃文擇繼承家族事業,逐漸把電視布袋戲推向了高峰。

1984年黃氏兄弟推出第一部含有“霹靂”二字的電視布袋戲——《七彩霹靂門》,1985年第一部錄像帶版布袋戲《霹靂城》上柜,此后幾乎每部電視布袋戲均以“霹靂”冠名。因影響巨大,在臺灣黃氏家族霹靂布袋戲幾乎成了布袋戲的別稱。1995年霹靂衛星電視臺成立,成為臺灣唯一以有線電視形態播出的布袋戲綜合電視臺。1996年霹靂網建立,開始了網絡時代布袋戲電子營銷時代。2000年第一部布袋戲電影《圣石傳說》公映。2008年,連鎖超市開始發行霹靂布袋戲DVD劇集。2015年春節,第一部3D霹靂布袋戲《奇人密碼:古羅布之謎》在海峽兩岸同時上映。黃氏兄弟與時俱進銳意創新,開啟了布袋戲新時代,使這種傳統地方戲曲無論是內容還是形式都發生了“霹靂式”的變化。

霹靂布袋戲已經迥異于傳統布袋戲,實際上開啟了一種新的藝術形式——“偶動漫”。霹靂布袋戲雖然沿用“布袋戲”的稱謂,但已脫離舞臺戲曲更趨近于影視藝術。霹靂布袋戲屬于“內容商品產業”,所謂“內容才是王道”,內容成為霹靂布袋戲是否能夠在激烈的市場競爭中存活的關鍵。從內容角度看,在劇情、人物、語言、音樂等方面,霹靂布袋戲既不同于傳統布袋戲,也和早期電視布袋戲存在若干差異。傳統布袋戲大多改編自傳統戲文或章回小說,出現所謂“古書戲”、“俠客戲”和“公案戲”,常演劇目有《隋唐演義》、《孟姜女》、《七俠五義》、《濟公傳》、《包公案》等,宣揚忠孝節義、禮義廉恥、善惡有報等正統觀念。

臺灣傳統布袋戲除了受閩南布袋戲影響外,也根據當時的“臺灣情況”加入了一些時代內容,如日據時期的“皇民化劇”,兩蔣時期的“反共抗俄劇”。20世紀70年代初,出身布袋戲世家的黃俊雄不僅開始運用鏡頭語言和攝影技巧來表現布袋戲,而且自創新劇目,創造出一個脫離真實歷史時空虛幻的武林世界。武俠布袋戲的出現顯然受到當時流行的武俠電影的影響。“對于武俠電

影而言,沖突對立是整個故事進行的基礎。因此忠奸善惡的意識形態與道德立場,必須定義明確。在缺乏曖昧與灰色地帶的轉圜下,武俠電影多將故事,假托在一個時空不明或全然虛設的背景上,以免落入臧否時事、藉古諷今之嫌。這樣一個無需負責的烏托邦,也同時成為觀眾逃避現實挫折,釋放壓抑情緒的所在。”[3]140

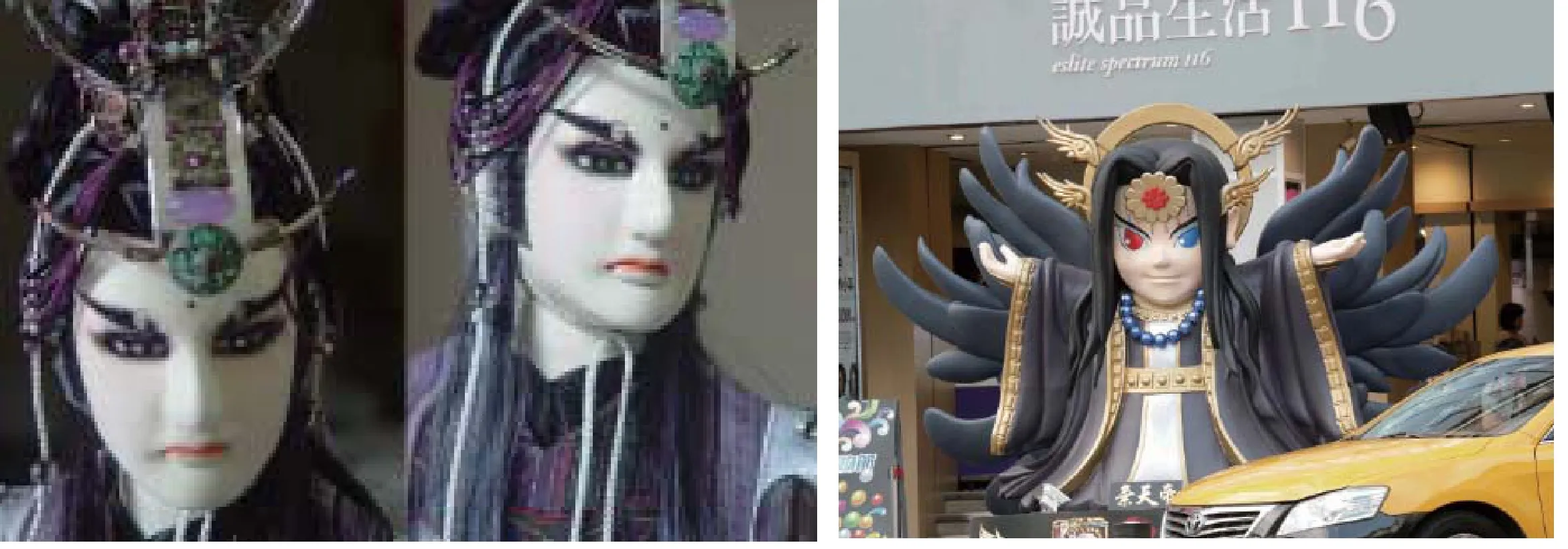

在臺北人流量最多的西門町門口的霹靂巨型塑像

早期霹靂布袋戲編劇都為黃華強擔綱,被譽為“十車書”的黃華強結合自己實際人生體驗和豐厚的知識,發揮想象創作了400多部“縱橫交錯、劇力萬鈞”的劇情。如今,霹靂布袋戲多為由10多人組成的編劇組來完成,黃華強負責統籌。“所有編劇組的成員多是中文系、歷史系的高材生,有的編劇對于佛學佛理有特殊深入研究,因此寫出來的佛門組織與人物角色的風格性情,乃至于對話口白,才能充分彰顯其思想特色與修為。”[4]85編劇們各有所長,集思廣益保證了劇情的充實和語言的精準到位。一波三折劇情,個性化的語言讓觀眾對霹靂布袋戲欲罷不能。

除了跌宕起伏的劇情外,黃強華等人創造的人物性格漸趨豐富復雜。傳統布袋戲人物性格往往比較單一,概念化比較嚴重。霹靂布袋戲人物很難用簡單的善惡來界定,而是常常善惡兼具,其性格常有一個發展過程。傳統布袋戲臉譜化比較嚴重,善的一定是美的,惡的一定是丑的。霹靂布袋戲則打破了傳統審美慣例,正面人物的身形面部可能不是氣宇軒昂,反派角色可能不再扭曲難看,甚至是美輪美奐。編劇通常按照生活的本來面貌塑造人物,給觀眾一個立體可感的形象。觀眾則通過故事和人物言行,深入人物形象的內心,獲得一種審美震撼。30年來,霹靂布袋戲創造了眾多栩栩如生個性鮮明的藝術形象,其中素還真、一頁書、葉小釵等人物形象在臺灣可謂家喻戶曉。

無論是野臺還是內臺時期布袋戲,表演主要依賴操偶師操作和口白。口白,其實就是布袋戲的臺詞,相當于京劇唱詞。由于傳統布袋戲是用人操作偶現場演出的,“現演現得”的特點使得臺詞要有人當場配音,而口白的擔綱者常常就是操偶師本人。令人嘆服的是所有角色(生旦凈末丑)的全部臺詞,都由同一人用閩南語來演繹。因此傳統布袋戲的表演,是對操偶師表現力、體力和記憶力的多重考驗。

電視布袋戲與傳統布袋戲即興口白不同,而是事先錄制口白,操偶師根據口白錄音操偶表演,同時進行攝影,最后進行后期合成制作。操偶和口白的分離,優點是讓霹靂布袋戲表現更加精致化,缺點是現場感比較缺乏,操偶師與口白不能現場同步發揮。如今霹靂布袋戲的操作和口白既有傳統的一人口白,也有多人口白。由于口白的人才比較缺乏,霹靂系列連載30年來,口白基本黃文擇一人擔當。黃文擇能以自己的聲音分飾不同角色,多年來共塑造了上千個人物聲音形象。黃文擇惟妙惟肖的聲音表現力,為霹靂布袋戲錦上添花,使其贏得了“八音才子”雅號。

音樂是布袋戲的一個重要表現元素,音樂可以傳達人物情緒,推動故事情節發展。傳統布袋戲的配樂方式是樂師坐在后臺,結合劇情現場演奏。霹靂布袋戲無需現場演出,而是后期配樂。早期的電視布袋戲通常使用沒有版權的日本動漫或者港劇音樂,甚至是臺灣本土流行音樂,沒有形成自己的特色。“1970年代的電視布袋戲角色主題歌是一種跨媒體現象,結合了布袋戲、電視、唱片,而造成了戲劇與媒體之間影響的網絡。這種現象,如麥克盧漢所說的:媒體跨種與混雜化(hybridizations)。”[5]92-122從1999年開始,霹靂布袋戲開始用臺灣本土的音樂創作人才進行專門配樂,每一個角色都擁有屬于自己的角色曲目。符合角色性格和劇情發展的定制音樂,不僅具有強烈的“霹靂”特色,也成為霹靂布袋戲的一個重要賣點。音樂和一些特殊音效的使用,讓霹靂布袋戲增強了表情性和真實感,優秀的霹靂布袋戲給觀眾的

不僅是視覺享受,也是聽覺盛宴。

傳統布袋戲受舞臺和傳播手段限制,只能靠操偶師表演完成故事演繹,很多場景無法呈現出來,觀眾只得通過想象彌補舞臺劇缺陷。霹靂布袋戲則充分利用影視手段,調動觀眾的視聽感官。影視鏡頭可以穿墻越戶,蒙太奇剪輯可以天馬行空,由此解放了霹靂布袋戲的創作者。傳統布袋戲具有舞臺劇的特點,比如表演的夸張性,動作的程式化和表意性等。因為鏡頭代替了觀眾的眼睛,霹靂布袋戲則更具“生活化”,如特寫鏡頭可以揭示人物內心世界,或者表現武打動作的動態性,藝術表現方式的變化對戲偶制作和操偶師提出了新要求。

傳統布袋戲由于劇情需要,在表現場景轉化、天氣狀況、特殊情景(比如劃船過橋)等時候,有的依賴簡單的布景或者道具,大多靠臺詞提示和觀眾想象力參與。對日益注重奇觀化的當代觀眾來說,簡陋的布景或道具顯然無法切合觀眾欣賞需求。霹靂布袋戲利用特效鏡頭增強劇作表現力,滿足當代觀眾收視欲望。場景變化可以根據劇情隨時轉換,飛沙走石、天堂地獄等都可以惟妙惟肖地進行展現,再也不用觀眾自己去“腦補”了。絢爛的場景設計也成為霹靂布袋戲的一個看點,比如有的武俠霹靂布袋戲角色“出招”時,會伴有各種顏色的光波,奪人耳目。

霹靂布袋戲充分利用影視化手段,在劇情、人物、語言等方面推陳出新,不斷創意,活化了傳統布袋戲,并獨具一格,成為沒有落入“歷史記憶”境遇的關鍵所在。霹靂布袋戲內容和形式上的“影視化”,把握了當代臺灣人的消費心理,深受15歲到30歲青少年的歡迎。霹靂布袋戲每周播2章,一章90分鐘(2012年以前是稱為“集”,一集是60分鐘),從1988年《霹靂金光》到2014年《霹靂開天記》,已經累計近2000集。為了滿足市場需要,位于臺灣省云林縣虎尾鎮的霹靂布袋戲拍攝基地,拍攝劇組分為兩個班次一天24小時不間斷拍攝制作。霹靂布袋戲從劇本、口白、配樂、拍攝到后期制作,已經基本形成了分工明確、技術精致的好萊塢式制作模式。2000多個小時原創精致的霹靂布袋戲劇集和完全自主的知識產權為后續相關產品的開發奠定了堅實基礎。

臺北捷運轉乘電梯墻上的霹靂手游宣傳

二、高低搭配的價格和靈活便捷的通路

價格(Pricing)是消費者愿意支付產品的費用,價格必須適當消費者才能接受。通路(Place)意思是把產品放在正確的位置,讓消費者可以方便獲得,因此產品的銷售渠道或通路必須靈活便捷。霹靂布袋戲經過30年的發展,積累了龐大的無形資產。圍繞霹靂布袋戲影視化的偶動漫,霹靂國際多媒體公司(下文簡稱“霹靂公司”)開發了大量的延伸產品,實現所謂“一源多用,跨界創新”。

目前霹靂公司主要營收為劇集發行、周邊商品及系統頻道,其中偶動漫劇集發行收入為大宗,約占70%,周邊商品及授權收入占20%,旗下的頻道系統霹靂臺灣臺,收入占10%。[6]劇集發行最常見的是把電視影像制成DVD影碟進行販售。劇中的原創音樂,包括主

題曲、配樂和角色曲目則制成CD販售。通過平面和數字出版,雜志書籍滿足戲迷深度閱讀需求。霹靂公司還推出了各式各樣自制的周邊產品,諸如布袋戲偶、玩具公仔、文具、日常生活用品、精品等,商品款項上千種。授權收入主要來自角色授權和版權授權,角色授權是把人氣角色肖像授權給一些實體產品廠商,或者進行品牌代言。版權授權包括授權播放和授權改編等。此外,布袋戲電影、廣告托播等也是霹靂公司的收益來源。

各種產品都有不同的價格定位和主導通路,例如目前霹靂布袋戲DVD劇集選擇和臺灣最具代表性的連鎖超商——全家和7-11合作,進行密集式配銷。霹靂布袋戲的戲迷遍布臺灣各地,他們對霹靂最大的需求就是劇集的需求。盡管每周在電視上能夠看到最新的霹靂劇集以及過去已經播放過的劇集,也會有錯過沒看到最新劇集的時候,租買DVD成了彌補缺憾的重要途徑。2009年之前,霹靂公司是與遍及全臺灣的錄影帶出租商合作的,后因為版權問題霹靂公司放棄了與錄影帶出租商的合作,轉而與覆蓋密度廣大的通路商“全家”便利店合作。“霹靂DVD出租通路改為便利商店后,出租價格由原本的160元,降為120元,押金10元, 如果租了不還,等于花130將正版的DVD買回家珍藏,還比傳統出租店便宜。”[7]

臺灣土地面積不大,大型通路商的覆蓋范圍很廣,密度極大,鋪貨方便。霹靂布袋戲的劇集DVD以每周三章(碟)在全臺灣所有的全家便利店或7-11便利店同步上市,110元臺幣一張碟,銷售量超過公司的預估。(因為以前對受眾的信息收集是通過錄影帶商的,而錄影帶商為了刻錄盜版碟出租,隱瞞了真實數據。)新的通路給全臺灣的霹靂戲迷提供了很大的方便,DVD收藏愛好能很容易得到滿足。不只是DVD,一些價格較低的周邊商品也會定期在便利店推出售賣。

戲偶是霹靂布袋戲區別于一般戲曲的關鍵所在,也是霹靂公司自制商品銷售的主打商品。為了適應電視布袋戲的演出需求,霹靂公司對戲偶也作了改進。如單手操作的傳統布袋戲的戲偶只有30厘米左右,為了方便電視劇集的拍攝和適應雙手操作,霹靂布袋戲偶改為50到70厘米;傳統布袋戲戲偶主要靠肢體動作傳情達意,戲偶沒有面部表情。霹靂布袋戲偶尺寸變大,相應的內部機關設置也就更多,戲偶的表情和動作更豐富;霹靂布袋戲偶手指頭關節可以自如活動,雙唇可以張合,眼睛也可以眨動,甚至可以做出一些高難度的動作,比如握拳、出掌、念經、奔跑、打斗等等。

除了尺寸的變化,戲偶的臉部和服飾也都有很大的改變。霹靂布袋戲偶的臉部設計參考了日本人型BJD唯美華麗的風格,大多數男女角色都是皮膚嫩白,擁有大眼睛、長睫毛、高鼻梁、小鼻頭、尖下巴和粉嫩的嘴唇,如同偶像劇中的角色。不僅戲偶臉型五官甜美端莊,發型梳得飄逸浮夸,服裝也絢麗多姿。再加上一些奇特的飾品或者武器道具,例如說太歲的眼罩,北狗的狗頭罩。這些都讓角色各具特色,也很符合當代青少年的審美心理。

霹靂布袋戲最為人熟知,也最討人喜愛的是劇中人物形象。在霹靂公司主力商品中,最受歡迎的就是公仔系列商品,公仔和兵器在全部商品銷售收入中占比將近四成。2013年1億多元的零售商品營業額,公仔及兵器就占了約4000萬元的收入。購買公仔系列商品的不只是戲迷,更涵蓋了喜愛公仔的動漫迷、玩家和收藏家。霹靂公司原先銷售公仔追求的是量,近年來追求量和質的平衡。以“霹靂奇幻武俠世界——布袋戲藝術大展”的限量公仔為例,即標示限量4千尊,這樣的銷售策略,對于公仔收藏家十分具有吸引力。[4]127-128消費者注重的是商品的精神和情感價值,而不是使用價值。霹靂公司抓住了消費者的這一心理,利用消費者對角色的喜愛對商品進行“情感價值”定價,他們清楚地知道即便有的東西賣得貴,也會有人愿意買,因為它是不可替代的。

有的霹靂布袋戲戲偶價格讓一般消費者望而怯步。一般具有觀賞性的戲偶大偶價格在人民幣1萬元左右,主角素還真的大偶甚至有拍賣到上百萬的時候。戲偶之所以如此昂貴和其制作工藝有關。戲偶的制作工藝相當復雜,每一顆偶頭都是雕偶師精雕細琢出來,獨一無二的雕琢工藝,再加上華美的頭飾和服飾,自然價格不菲。戲偶的價格對于霹靂布袋戲的主體觀眾群體(年輕人)來說,可能難以承受。代表“臺灣意象”的霹靂大偶的目標消費群是一些高收入人群或者往來臺灣的游客。一般霹靂布袋戲的愛好者可以選擇價格適中的小偶或者其他延伸產品,這些周邊產品價格從幾百元到上千元臺幣不等。

不同的價格定位滿足不同階層消費者需求。好的產品必須輔以既快又廣的“通路”才能實現贏得消費者支持。通路即渠道,是指介于賣方與買方之間,專職產品配送與銷售工作的個人與機構(如代理商、批發商、零售商)所形成的網絡體系。霹靂布袋戲有的采用典型的垂直式行銷系統,或采用與零售商配合直銷,或采用所有權式的霹靂直營店和契約式的霹靂加盟店形式進行銷售。除了與便利超商合作,目前霹靂公司還在全臺灣設置了4個直營精品店、2個加盟精品店、8個專賣柜,總共14個專營霹靂周邊精品的店鋪遍布臺灣各大城市。過去販售布袋戲周邊產品的加盟店有近10家,但因為加盟店在品牌識別、作業流程、管理制度等方面均未完善,霹靂公司于是采用積極發展直營店,縮減加盟店策略,打造品牌形象。霹靂布袋戲的銷售形式滿足“獨家式配銷”的各種特點,即購買頻率低、產品單價高、品牌忠誠度高、市場購買量小、競爭產品差異性大、顧客要求的服務水準高。

我們再來仔細觀察一下霹靂布袋戲外圍產業文化商品經營的擴張:霹靂布袋戲主流的影視文化商品,它們的銷售網絡藉由早期分駐全省的霹靂布袋戲精品專賣店,逐漸延伸到更為普及的7-11便利商店;產品的形態也由早期的木偶雕刻收藏,拓展到包羅萬象的生活商品,因而帶動了各類族群的影迷后援會或外圍組織的爭相出現。由于越來越多創意化、生活化、網絡化的客制式商品不斷地推陳出新,霹靂布袋戲文化產業成功

地商業化。如此罕見的個案也成就了霹靂布袋戲,使其成為臺灣文化創意產業政策的標竿典范。[8]165-188

為適應網絡化時代進一步拓寬銷售通路,霹靂公司開辟了電商渠道。2002年成立了霹靂網“商品館”和“海報館”。“商品館”經過十多年經營,各種支付工具完整,物流配送完善。2014年的銷售額超過3600萬以上。“海報館”采用客制化模式,由霹靂每月推出不同場景人物的海報設計圖案,提供不同尺寸制作規格,由消費者線上定制選購,制作完成后直接配送給消費者。此外,消費者也可以通過全家和7-11便利商店的云端通路,購買霹靂布袋戲的周邊商品。2013年,霹靂公司推出霹靂布袋戲官方APP,并開辟APP行動商城,提供霹靂周邊商品銷售服務。2012年霹靂網成立了“大陸館”,透過玉山銀行聯結大陸支付寶,方便大陸戲迷在臺灣霹靂網購買商品。[4]136-1372014年霹靂國際品牌館也正式落戶淘寶,以周邊商品全方位啟動中國大陸電子商務運營。在臺灣市場的霹靂商品早已進入收獲期,在大陸這個龐大新市場里,霹靂公司未來還有很長的路要走。

霹靂布袋戲在大陸并沒有電視媒體的支撐,20世紀90年代,只有泉州臺、漳州臺等少數地方臺播放過,不可能像在臺灣一樣產生廣泛的影響。況且霹靂布袋戲是全閩南語口白,似乎在除了閩南地區的大陸也傳播不開。近年來,霹靂公司采取“立足臺灣、胸懷大陸、放眼世界”的經營理念,積極開拓大陸市場。霹靂公司董事長黃強華認為,擴大受眾市場是未來營運的首要目標。透過網路及視頻的精準推播,分兩大部分推向全球華人市場,目標兩年內成為亞洲最大偶動畫供貨商。霹靂自2013年起與中國大陸視頻業者合作,目前已與優酷土豆、愛奇藝PPS、搜狐視頻、騰訊視頻、PPTV、風行在線等10大視頻業者合作,目前大陸視頻平臺覆蓋率已達80%以上;也與北緯通信合作,拓展手機平臺收視,將布袋戲劇集推向中國大陸市場。[9]為了適應大陸市場,原先的閩南語口白,甚至改變成了普通話。此舉雖然毀譽參半,但是能體現出霹靂公司拓展大陸市場的努力。近年來霹靂布袋戲在大陸年輕人當中已經有了一定知名度,如今霹靂入駐淘寶,為大陸戲迷提供了購買正版商品的渠道(以前必須在臺灣的網站購買,或者請臺灣朋友代購),霹靂布袋戲的大陸市場正趨火熱。

精美的霹靂布袋戲偶

三、推廣促銷的“立體化”

推廣或促銷(Promotion)指的是營銷者使用多種溝通方式,讓不同的群體可以了解產品。霹靂布袋戲內容的傳播主要靠電視劇集,而衍生產品主要靠其他渠道。電視傳播是其他渠道營銷的基礎,只有布袋戲本身內容角色吸引人,看得人多了,周邊衍生產品才有市場。霹靂臺灣臺是霹靂劇集的放送通路點,以推廣霹靂布袋戲為主要工作。霹靂臺灣臺除了播放霹靂系列布袋戲,霹靂臺灣臺還會反復播放經典傳統的布袋戲(僅四個劇目)、歌仔戲(已停播)、傳統文化講座和綜藝節目。

霹靂臺灣臺的宗旨就是要保存與發揚傳統藝術,讓年輕化、潮流化、多元化的布袋戲深入當代年輕觀眾的心中。目前看來霹靂電視臺對布袋戲的革新是成功的,達到了預期效果。臺灣學者文念萱高度評價霹靂臺灣臺的創新力,并提出未來發展期許:“由于深受新世代年輕族群所注目與喜愛,所以頻道的整體節目編排,也應該能夠更年輕化、與新一代年輕觀眾接軌。所謂賦予傳統藝術新生命、新活力,霹靂臺灣臺在布袋戲的呈現上可謂標竿,未來整體節目規劃與制作上,也期待能將此精神全面發揮,使霹靂臺灣臺成為既潮流、又流行,且能夠傳承與發揚臺灣本土藝術的代表性頻道。”[10]

除了電視媒體,傳統媒體和新潮媒體也是霹靂布袋戲傳播的重要通道。《霹靂會》月刊創刊于1994年,它充分發揮了雜志優勢。目前《霹靂會》發行量超過6000本,主要設置霹靂預言堂和編劇漫談等欄目,對霹靂劇情、人物進行預告或介紹,刊登一些活動信息和精彩花絮。《霹靂會》文字生動,集知識性與娛樂性于一爐。生動的文字再配上精美的圖片,兩者相得益彰,讓雜志具有一定收藏價值。此外,霹靂公司每年出版發行6至8本相關書籍,并和臺灣大哥大、PUBU飽讀電子書平臺

合作,涉足數字出版領域。

霹靂網站內容豐富,設置劇集、頻道、電影、文化、會員、社群、購物、下載等專區。劇集主要介紹劇情和人物相關信息,頻道提供霹靂電視臺連接,電影欄目提供《奇人密碼》和《圣石傳說》的介紹,文化欄目主要收集布袋戲相關研究文章和媒體報道,下載專區有劇情預告、精彩場景、背景音樂、手機鈴聲等內容,購物專區有霹靂各類商品信息,網民可以直接在官網上面購買周邊商品,每年營業額超過3000萬。目前,霹靂網會員超過50萬,討論區主題篇數近6萬,成為戲迷互動的重要平臺。社群區為霹靂布袋戲網站會員提供各種服務,發布活動信息,開辟“霹靂會”電子月刊,進行校園推廣,設置網絡后援會等。此外,在霹靂公司臉書上的粉絲2014年突破20萬,霹靂布袋戲相關貼文的回復和分享非常熱烈。

網絡媒體具有交叉性和互動性等特點。網絡作為元媒體可以提供文字、圖片、音頻和視頻等各種資源。網絡溝通了霹靂布袋戲的制作者和消費者,讓前者能夠及時了解消費人群的心理動態,調整布袋戲創作。網絡也是消費者之間聯系橋梁。以網站為依托,各種后援會紛紛成立。戲迷們不僅在線上進行聯系互動,而且經常在線下開展活動。霹靂公司甚至會撥款給各個后援會,提供片場參觀、校園講座、聯誼活動支持,鼓勵開展線下活動,增強戲迷的品牌忠誠度。

為擴大霹靂布袋戲觸角,霹靂公司以“異業結盟”的方式,擴展消費者接觸度,吸引潛在的消費者。霹靂公司還和一些電信運營商合作,通過植入性行銷方式提供相關內容服務。霹靂公司曾與鴻基國際娛樂合作推出了“鴻基霹靂包月服務”,將高畫質霹靂布袋戲劇集首度帶進中華電信MDO數位影音平臺。2014年,還與中華電信MOD合作推出了世界杯足球賽轉播代言廣告“霹靂足球英雄傳”,并同步推出“霹靂足球公仔”。霹靂公司還推出過霹靂捷運卡,讓霹靂形象深入臺北市民的心中。另外,授權新竹環球購物中心打造霹靂意象的主題公園。授權臺灣游戲界泰斗智冠科技合作推出第二款臺灣人自制的全3D在線游戲“霹靂神州Online”。授權智冠科技合作推出首款霹靂手機卡牌游戲“霹靂群雄戰”。授權Line將霹靂角色置入Line Rangers游戲中。霹靂無償授權,與臺灣彩券攜手推出“霹靂顯神威”,廣邀全國民眾一同買彩券、做公益、積功德。在高雄捷運線舉辦“霹靂武俠彩繪列車”活動,超Q人偶素還真擔任“高捷一日列車掌”。[11]

參加動漫展覽和展演也是霹靂布袋戲建構形象的重要途徑,最近幾年霹靂公司幾乎每年都參加各種的大型動漫展。嚴格來說,霹靂布袋戲并不能算是動畫,因為霹靂布袋戲主要靠操偶師手持真偶表演,并現場拍攝。雖然后期制作加入了特效,但是和動漫還是有所差異。參加動漫展可能主要從受眾角度考慮,霹靂系列產品的目標受眾群體,主要是從小看日本動漫長大15-30歲的年輕人,這些人群也是參加動漫展的主體。霹靂布袋戲早期用的配樂有一部分來自日本動漫,有的戲偶的塑模師聘用的是日本人,這些做法都是為了貼近消費者的需求。從動漫展著手,更容易被年輕人認知,培養品牌忠誠度。動漫展上還有大量的COSPLAY,霹靂布袋戲華麗的外表也經常吸引coser來扮演,可以進一步吸引年輕人的擁躉。

此外,霹靂公司也通過策劃大型專案活動,擴大品牌影響力,凝聚戲迷。如2013在臺灣傳統藝術中心曲藝館推出“霹靂奇幻·武俠世界”木偶展。2014年分別在臺北和高雄推出長達半年的“霹靂奇幻武俠世界——布袋戲藝術大展”等。多種媒體聯動、跨界合作、展覽展演等,不僅可以打開霹靂布袋戲通路渠道,也成為推廣促銷形式。霹靂布袋戲的形象通過立體化的推廣行為,增加曝光與知名度,不僅讓霹靂布袋戲在島內深入人心,也讓大陸年輕人漸漸認知這個“臺灣意象”。

臺灣霹靂布袋戲歷經30年的發展,即使在媒介發達和娛樂活動日益豐富多樣的當下,霹靂布袋戲在臺灣依然廣受歡迎。從野臺布袋戲到內臺布袋戲、從金光布袋戲到電視布袋戲再到霹靂布袋戲,臺灣布袋戲的傳承沒有中斷;黃氏兄弟的驚人才華;完善的知識產權保護等等都是霹靂布袋戲能夠成功的因素。其中,能與時俱進創造性地進行組合營銷,也是霹靂布袋戲能夠保持市場活力的重要原因。不斷創新的產品內容和形式,多元化的銷售渠道,合理價格定位和立體化全方位的推廣路徑成就了傳統戲曲的商業神話,造就了臺灣“本土戲劇或傳統產業加值轉型的最佳典范”

[1]維基百科.營銷組合[EB/OL].http:// zh.wikipedia.org/wiki/營銷組合.

[2]江武昌.臺灣布袋戲概說[EB/OL]. http://culture.pili.com.tw/trend/ trend_001_p1.php.

[3]盧非易.臺灣電影:政治、經濟、美學(1949-1994)[M].遠流出版社,1998.

[4]邱正生,鄭秋霜.霹靂布袋戲創新學——從上戲到上柜的文創路[M].臺北:經濟日報出版,2015.

[5]陳龍廷.跨媒體性·浮動的能指:1970年代電視布袋戲角色主題歌[J].戲劇學刊,2013(18).

[6]洪正潔.霹靂布袋戲掀文創業IPO熱潮[EB/OL].中時電子報.(2013-9-17). http://www.chinatimes.com/cn/newspaper s/20130917000757-260110.

[7]盧映利.霹靂創意,霹靂賺[EB/OL].雜志生活網.http://dgnet.com.tw/ articleview.php?article_id=6482&issue_ id=1293.

[8]劉時泳,等.霹靂布袋戲之文化產業研究[J].聯合大學報,2009(2).

[9]“中央社”.轟動武林 霹靂布袋戲10月7日上柜[EB/OL].中時電子報.(2014-09-16). http://www.chinatimes.com/cn/realtimen ews/20140916004542-260410.

[10]霹靂臺灣臺節目咨詢委員會議記錄[EB/ OL].霹靂網.http://channel.pili.com.tw/ committee/record.php.

[11]霹靂大事紀[EB/OL].霹靂網.http:// home.pili.com.tw/about/cronology.php.

J02

A

福建省教育廳海峽兩岸職業教育研究項目(JAS14523)。

王桂亭,華僑大學海峽傳媒研究中心副主任、副教授、博士、碩導;莫錦鈺,華僑大學文學院廣播電視新聞系學生。