真實與幻象

——視覺文化對現代建筑細部的影響初探

文‖趙榕娜

真實與幻象

——視覺文化對現代建筑細部的影響初探

文‖趙榕娜

當今世界充斥著圖像媒體帶來的視覺沖擊,人們不斷對種種新的視覺形象接納、消費和認可。“震驚”取代了“韻味”,“奇觀”取代了“藝術”,那些緊張而又令人震驚的視覺沖擊力時刻刺激著人們的敬畏之情和消費欲望。在這樣的大浪潮中,建筑學也難逃被裹挾的命運。建筑細部作為建筑整體形象中微妙的視覺成分,將會走向何方?這是我們要思考的。

建筑細部;視覺文化;影響;媒體

一、細部及其在視覺文化下的意義

細部是建筑整體中加以局部處理的聯接部位,包括功能性聯接部位、結構性聯接部位、形態性聯接部位。從建筑師的角度來說,細部是建筑結構和材料的做法的體現。從大眾的角度而言,細部是建筑整體形象中在特定尺度下被感知的元素。

黑川紀章說,建筑細部就是建筑的一個局部,從遠處看、從整體看這個局部它們并沒有很強的個性,然而,當人們逐漸貼近它們,觀察它們,就會發現一個全新的世界,這樣的局部就是細部。這段話指出了細部在整體下不可分割的重要性,也暗示了人對細部認知的主要感官是視覺。

細部受到功能、技術、藝術、氣候、地域文化等方面的影響和制約。它們往往起源于純粹功能的需求,或者由于建造工藝所必須,但是在漫長的歲月中,它們變得日益完善和豐富,最終演化成某種帶有視覺特征的要素呈現在大眾面前。

照相、電影、數字媒體技術帶來了人對世界感知方式的全面轉變,加之迅猛發展的無線網絡增加了分享和傳播的速度和渠道,信息的獲取不再局限于文字敘述或者真實感受,而走向了一種莫可名狀的參與性的視覺體驗中。圖像成為這個時代最為豐富的日常生活資源,成為人們無法逃避的符號情境。圖像的轉向帶來了深入大眾生活的視覺文化的崛起,在此種情境中,眼見未必為真,所感也未必源于所見。

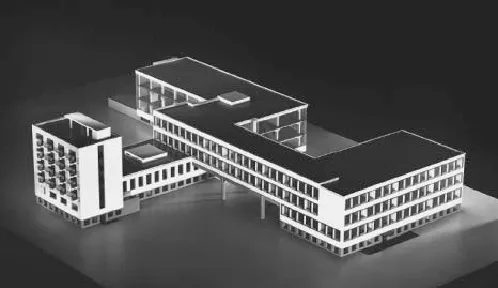

圖1 包豪斯校舍平面

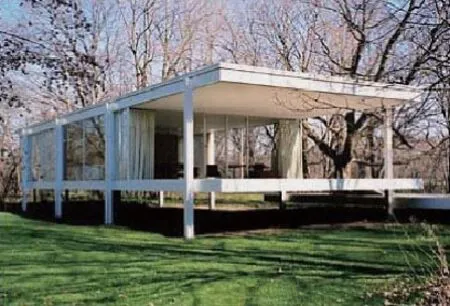

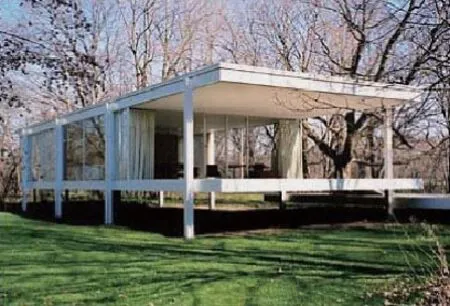

圖2 范思沃斯住宅

圖2 范思沃斯住宅

圖3 波爾圖音樂廳

建筑擁有物化的外在和思維性的內在兩重意義。建筑藝術本身雖然是通過材料藝術得以實現,但是它往往被認為是一種設計或者構思的抽象藝術。建筑師需要承擔起洞悉大眾審美情趣,并發展與引申這種不自覺的情趣傾向,將之物化為建筑的一部分的責任。在大眾受到媒體沖擊的當下,視覺文化無疑在建筑師的創作上打下了烙印。建筑師在諸多結構、材料、做法中徘徊,做出若干

一次性的單項選擇。建筑細部作為一個多種因素作用下的產物,成為最具有回旋余地的部分。建筑師在大眾美學潮流下的價值取向在某種程度上決定了建筑細部的未來。

二、現代建筑的探索

“裝飾就是罪惡”,路斯表明了現代建筑在細部上的鮮明的觀點,細部的裝飾性被剝離并拋棄。伴隨著這樣的論調,國際式的方盒子橫行一時。從視覺角度上說,現代主義在形式上的一個重要突破是用大構建的動態穿插取代了小構件的靜態排列,由此得到的建筑在做成模型之后,其拍照所得與古典建筑縮小后相比,有著更大的動態感和吸引力。這一點似乎可以解釋在現代建筑發展中許多的建筑師喜歡建筑模型的原因——提供了真實環境中無法獲得的角度,更好地展示了現代主義的美學理念。

格羅皮烏斯設計的包豪斯校舍(圖1)在功能、空間、結構和構造方面都堪稱現代主義的典范之作。他曾專門用新式飛機來俯視拍攝包豪斯學校,并聲稱他拍的新建筑是讓人們從空中欣賞的。格羅皮烏斯的平民式建筑源于當時社會低迷的經濟狀況,宣揚廣泛建造的可能性,卻要用這樣一種近乎奢侈的方式向大眾呈現出來。毫無疑問,這種非人視角的鳥瞰圖帶來的震撼是普通視角無法比擬的,某種程度上也許促進了包豪斯形象的傳播。表現角度的變化強調了建筑師想要表達的形體,提供了掩蓋細部的可能。由此帶來的對大眾的視覺影響值得思考。

“上帝存在于細部之中”,密斯追求極簡主義的同時在技術和材料中尋找純凈表現的美學。他有時甚至以犧牲建筑的功能性為代價,例如范思沃斯住宅(圖2),無論在設計、構造還是形式方面都堪稱完美,但卻遭到了業主關于實用性的投訴——純凈的玻璃盒子提供了讓人震撼的視覺感受的同時造成了使用者私密性的喪失;又或者不惜制造與結構不相符合的虛假表象,克朗樓的鋼柱噴涂了消防涂料之后包裹鋼板來傳達建筑師特有的美學追求。伴隨著圖像的傳播,密斯近乎偏執的堅持自己的美學符號帶來的效果是人們對于他的國際式純凈方盒子的認同,建筑師對于細部有意為之的做法與大眾的視覺感知共同成為這種文化標簽形成背后的有力推手。

弗蘭姆普頓的建構文化提出了建筑的材料、構造和工藝如何反映和體現社會文化與建筑藝術的問題。其關注點落在了建造邏輯與結構邏輯的表達真實與否的討論中。大多數的建筑細部均包含藝術形式和技術構造兩個方面,最終的設計結果無非是在強調與掩蓋的天平上尋找一個平衡點。忠于建造邏輯的包豪斯被創作者用不那么真實的方式表達給大眾,格羅皮烏斯的“換一個角度”帶來了關于細部可以被弱化的可能性。密斯偽造細部的做法則似乎表明了建筑師在視覺文化中對于大眾審美潮流的某種迎合。

三、當代的不同聲音

(一) OMA的選擇

庫哈斯早年從事記者和電影劇本撰稿人的身份使其產生了對于文化形態轉

變的敏感和理解,他幾乎擁抱了與當下有關的全部認知和感覺,這其中視覺因素顯得尤為突出。

在波爾圖音樂廳(圖3)中,庫哈斯的思考點來源于音樂廳和建筑內外公眾的聯系。他將標準的鞋盒式的音樂廳與跳躍錯落的休息空間和樓梯坡道并置,給人游走其中街景和室內的穿插感受,使在建筑中停留具有了必要性。建筑既不是某個確定視點的建筑形象,也不完全是連續的運動中的視覺形象,而是需要一看再看或者一再體驗的藝術。在注重空間體驗的同時,材料和細部則以一種常態的方式表現出來,不再執拗地追求某種獨特的效果。大量使用的亞光鋼板、穿孔金屬板以及背后透光的卡布龍膠板,使得整個空間內部呈現出非均勻的光澤和質感,波浪形的曲面玻璃材料讓所有的反射和透影都有些迷幻的效果,入口處不銹鋼鏡面材料的指示牌則提取了建筑折面的元素,并沒有刻意的感覺。

“沒有錢,就沒有細部”,庫哈斯對標準化的細部的廣泛采用成為他在荷蘭建筑界受到圍攻的一大原因。如同當代藝術的非物質化傾向,庫哈斯的建筑與建構無關,其作品中的細部構造并不是建造意義上的,也不反映建造的邏輯和秩序,而是通過自然的細部直接而樸實無華地反映日常生活。

(二)SANNA的堅持

以SANAA為代表的日本建筑師在國際上取得了越來越廣泛的影響,日本媒體界評論其是當代電視和錄像等媒體培養起來的一代。在他們的作品中,視覺的不確定成為最普遍的體驗。而對于輕盈、輕薄、極少、透明等設計概念的追求,使得他們要面臨來自技術和材料的各種挑戰。

在直島輪渡碼頭項目中,SANAA為了追求屋面薄而平的視覺特征,盡可能減少了屋面坡度。從剖面可以看出,70米的長度上只存在0.35米的高差。0.5%的排水坡度肉眼無法識別,給人一種屋頂是絕對水平的感覺(圖4)。

圖4 直島輪渡碼頭剖面

在追求超平視覺效果時,SANAA將建筑洞口處的窗戶設置在緊貼外墻外側的位置,而傳統窗臺滴水的設置也被他們有意舍棄,為了防止墻面被污染,常需要噴涂自潔涂料。由于洞口縫隙會積攢一定量的灰塵,在雨水沖刷作用下,大量灰塵仍會對白色墻體的洞口下沿處造成污染,影響了建筑的整體觀感。

純凈的視覺形象在造成視覺沖擊的同時備受功能性問題的拷問,需要建筑師付出種種精細的設計來達到二者的平衡。可惜,SANAA這些嘗試卻無法在照片中被感知到。

四、結語

藝術史學家沃爾夫林將照相術的發明比作藝術教育的神燈,教師可以借助圖片教育學生學會觀察,而不是裝腔作勢地夸夸其談。直觀的視覺體驗增加了認知的廣度,卻無益于提高深度。視覺文化帶來的快速模仿和復制增加了圖像化思考的功利色彩。學生更重視模型帶來的效果而不去關心建造的意義和細部的構成,建筑學的生成過程變成了紙上談兵。這正在成為當下建筑學教育面臨的桎梏。

隨著視覺文化的發展,建筑師獲得影響力的捷徑是在媒體中取得廣泛的參與度。建筑師在有意無意地和媒體建立一種關系。媒體借助建筑的影響力標榜自身的權威性,建筑師在媒體中高談闊論自己的美學宣言。

我們常常可以看到某些似乎為了上雜志而建造的建筑,由于沒有細部的思考使得他們形態優美卻冷酷無情,變成了一種類似廣告、電影、雕塑甚至平面設計一樣的可以給人帶來視覺沖擊力的文化符號或者公關手段。細部的視覺感知性正逐步在真實與圖像中變得曖昧和游離。建筑所蘊含的視覺特征不同于其他視覺藝術的魅力,在于其可以被感知、被體驗,在歲月的打磨中歷久彌新,而缺乏細部的建筑又如何能做到這些呢?現代建筑在與視覺文化的并行發展中給出了不同的回應,忽略、選擇、堅持或者其他。期待看到更多建筑師對真實可感的細部的探索。

[1]范思正.體現在細部的建筑觀[J].新建筑,2013(5).

[2]陳鐫,莫天偉.從建筑表皮到表皮建筑[J].新建筑,2008(5).

[3]陳鐫,莫天偉.上帝是否還在細部之中——論當代荷蘭建筑的細部設計[J].新建筑,2006(2).

[4]沈康.從觀念到實踐——西方近現代建筑的視覺文化研究[D].廣州:華南理工大學博士論文,2011.

[5]李冬冬.現代建筑細部演變規律與當代傾向[J].華中建筑,2009(9).

[6]秦佑國.中國建筑呼喊精致性設計[J].建筑學報,2003(1).

J59

A

趙榕娜,同濟大學建筑與城市規劃學院碩士研究生。