教育也是外國的月亮比較圓嗎?

趙笑笑

十年前,朋友圈子里要是有個留洋回來的,這人必然自帶外號,海龜張、海龜王,光頂著這兩個字似乎就沒什么不能做的。今天,年輕人剛認識都要問一句:“你在哪兒留的學?”

吃飽穿暖之后,家長們“疼愛”孩子的方式自然轉換到教育領域。而且已不能滿足于高中直升國外大學,留學生日趨低齡化,孩子生下來就作打算,小學、初中就“送出去”。然而,家長們的未雨綢繆是否真能讓孩子們“贏在起跑線上”?孩子尚小就出國到底能不能適應?教育專家們想必都未能預見會遇到這樣的問題。

孩子在國外是怎么生活的?

60多年前出版的錢鐘書的小說《圍城》中,是這樣描寫方鴻漸的留學生涯的:到了歐洲,四年中倒換了三個大學,倫敦、巴黎、柏林;隨便聽幾門功課,興趣頗廣,心得全無,生活尤其懶散。第四年春天,他看銀行里只剩400多鎊,就計劃夏天回國。

60年過去了,如今我們依然在討論出國后無心學習、奢侈懶散、出國就撒野的問題非但沒解決,反而更嚴重。特別是年齡較小的孩子,正處于心智發展期或叛逆期,很容易受外界的影響。確實,西方開放、自由的價值觀能讓孩子更好地保持純凈的天性,更容易挖掘孩子的潛能,但對自制力缺乏的初高中生而言,也存在諸多危險。

A女士七年前隨丈夫移民美國,孩子上初中后便接來美國上學,小姑娘在美國待了兩年,開始有性生活,但從不與母親聊這方面的事。A女士努力與女兒溝通,反倒被女兒嘲笑。完全無法與女兒交流的A女士認為,這是草率地讓正值青春期的女兒接受過于開放的西方教育的后果,非常后悔。

但筆者認為,問題的關鍵是,決定讓年紀尚小的孩子出國學習的家長是否做好了心理準備?他們對于外界環境是否了解?自己都還搞不清狀況,如何做到有效地引導呢?總不能讓孩子自己摸索如何在陌生國度成長的道路吧?

而小學五年級開始在英國上學的小王似乎走入了另一個極端,父母經常出差,便雇了一個保姆和一個家庭教師照顧他放學后的生活。家庭教師小張是個中國女孩,留學英國期間打過很多份工。她告訴筆者,這份工作是她所做過的最輕松的,卻也是心里最不踏實的。

小王經常跟她說想回國,想念老家的同學。小王的英語不差,但來英國一年多了沒交到一個朋友,沒人叫他一起出去玩,一到周末就窩在家里打游戲。小張說:“他打的那些游戲都是中文的,他越是這樣越交不到朋友。這個年紀的英國小孩周末都去運動啊郊游啊之類的,但這些他都沒興趣。他是自己不想融入身邊的圈子,一心想著回國。”無法融入,被孤立,這類問題即便放在國內都是可能影響孩子一生的大事,更何況身處異國他鄉。孩子年齡小,較難適應陌生環境,這時就需要家長的鼓勵與支持。畢竟對于年齡這么小的孩子來說,出國上學更多的意義不是學習,而是如何更好地度過美好的童年。

想好“為什么”再出國

出國讀研早已不是新鮮事,但出國兩年不知道學了什么的現狀依舊屢見不鮮,說到底還是自我定位不準確,留學目的不明確所致。研究生如此,更小的孩子情況會好一點嗎?

有越來越多的家長認為,早點出國,早點讓孩子接觸西方教育,早點學習一門外語,對于孩子日后將有很大的幫助。但真正執行時又是怎樣的呢?

Z的舅舅一家就這么折騰了一整年。Z說,舅舅家很有錢,看鄰居家把14歲的孩子送出國了,便也學著把剛上初一的孩子送去了加拿大。“那孩子原本答應得挺好的,沒想到出了國整天想家,每天打電話都哭,說自己英語不好,同學們都笑話他。一家人都以‘過段日子就適應了自我安慰,只會不停地給孩子打錢。結果那孩子半年里回了三次家,每次的機票有多貴就不說了,這跑來跑去還叫上學嗎?”Z說起這件事就一肚子氣,并說如今表弟也沒真正適應,語氣里飽含對白白浪費一年的惋惜。

Y夫婦也在為此猶豫。二人去年喜得貴子,隨著孩子一天天長大,Y女士開始琢磨著早點移民新西蘭,因為那兒空氣好,她想讓孩子的肺更健康。她丈夫早年已是新西蘭國籍,要說移民也不難,但夫妻倆的顧慮是過去了生活肯定不如現在富足,一切都要從頭開始,新西蘭的就業情況又很差……夫妻倆還沒拿定主意,但“趁早出去”的念頭遲遲未消。

我們都知道小時候學習語言是最快的,人生觀價值觀的形成也在大學之前。很多家長腦子里大概有這么個概念,便以“想讓孩子快人一步”為目的把孩子送出國。但真正希望孩子學到什么,為什么選擇這個國家,出國和在國內接受義務教育有何不同,這些問題都沒真正想清楚。“雄心勃勃”地把孩子送了出去,過了半年才去想辦法解決孩子無法適應、收效甚微的問題。要知道孩子的半年、一年是非常寶貴的,這種“實驗”做不得。

出國不是解決家庭教育問題的錦囊

X說,他表哥家的孩子不愛上學,沉迷網絡游戲,表哥表嫂就帶著孩子去了美國。該逃學的照樣逃學,不良朋友也沒少結交;高中畢業后甚至因打架斗毆被關進了警局,去年甚至背著父母買了把槍。實在沒辦法的父母一氣之下又帶著孩子回了國。

還有位采訪者說,父親同事因為孩子學習很差,便送去了澳大利亞的寄宿制學校。沒想到正值青春期的少年開始上色情網站,買色情雜志,學習自然更差。無奈,也帶回了國。

這樣的“問題兒童”在哪里都有,類似的家庭教育問題中國存在,外國也存在。這類問題原本就產生于家庭內部,是家長對孩子的教育出了差錯,學校和外界環境能起到一定的修正作用,但最根本的依舊在于父母,在于家庭。換個大環境,不如想想如何改進家庭小環境,試著與孩子溝通,進行有效的引導,才是健康長久的解決之道。

越小送出國越好嗎?

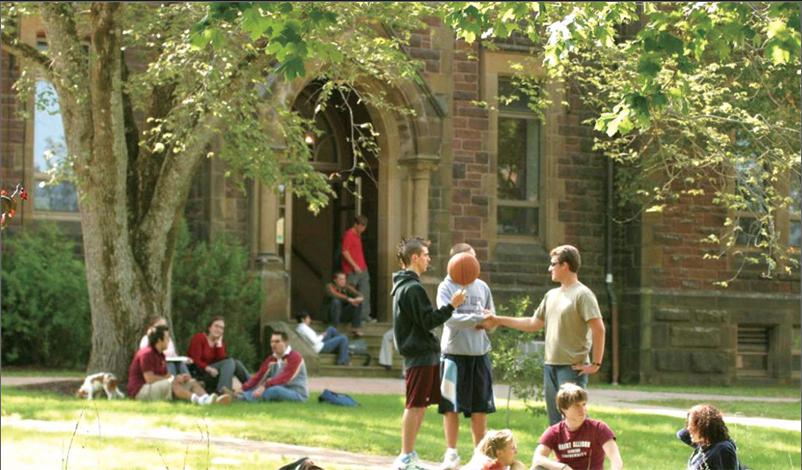

近年來,出國留學低齡化趨勢越來越明顯,中學生已逐漸超越大學生成為留學主力軍。有人認為,孩子年齡越小越容易適應環境,語言也更好學習。但也有人認為,太小出國對孩子和家長來說都是挑戰。那么,出國留學到底是不是越早越好呢?

教育專家孫建民說:“我個人比較傾向于在國內讀完本科,然后出國讀研究生,這樣更容易適應國外的環境。平平安安地留學,健健康康地成長,對于小孩來說比較重要。”

孫建民還表示,不反對家長進行個性化多元化的選擇,但“平安、健康”仍是關鍵。

孩子留學這種事,是全家的事,教育也不簡單是西方一定比中國好。外國的月亮到底圓不圓,這個問題還有待進一步討論。但有一點是可以肯定的,那就是一味相信國外的教育是不對的。中國教育也有好的方面,國外的優秀經驗可以吸取,并非外國的一切就都是好的。試著先教會孩子“床前明月光”,再讓他見識外國的月亮,最終讓他自己評判哪里的月亮圓吧。

(編輯·宋冰華)

ice7051@sina.com