“城市風(fēng)道”吹霧霾,靠譜嗎?

匡春鳳

“城市風(fēng)道”吹霧霾,靠譜嗎?

匡春鳳

在喜瑪拉雅山上炸個洞,讓印度洋暖流吹過來,將會改善西藏的生態(tài)情況。這是上個世紀(jì)80年代提出的理想設(shè)計,最終卻只停留在想像中。今天對嚴(yán)重的霧霾又有人提出建立城市風(fēng)道,將城市內(nèi)外的冷暖氣流形成對流,驅(qū)散城里的污染。

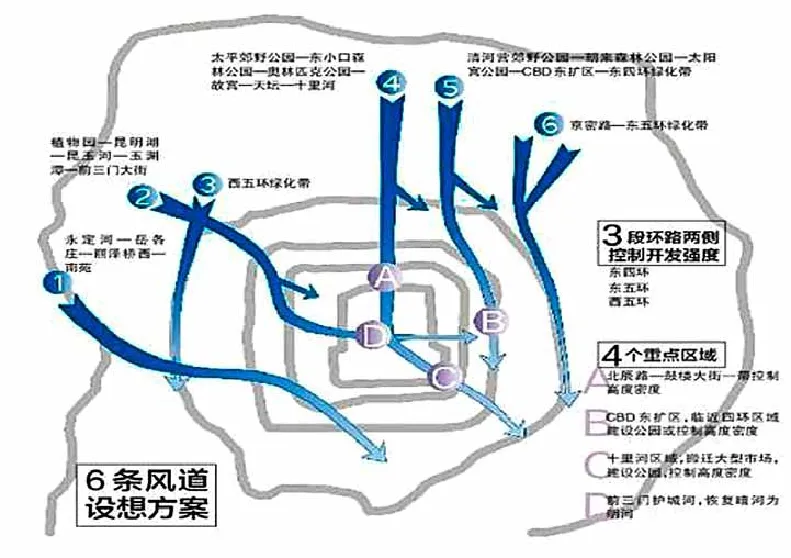

一進(jìn)入供暖季,霧霾便頻繁造訪,北京又進(jìn)入“等風(fēng)來”模式。沒風(fēng)的時候,是否可以引風(fēng)入城驅(qū)霾?近日,有報道稱北京正研究6條主要的通風(fēng)廊道,以增強(qiáng)通風(fēng)潛力、緩解熱島效應(yīng)。相關(guān)研究建議,對主通風(fēng)廊道區(qū)域嚴(yán)格規(guī)劃控制,包括控制建設(shè)高度和密度等,同時打通障礙點(diǎn)。

北京研究通風(fēng)廊道吹走霧霾

據(jù)媒體報道稱,北京市城市規(guī)劃設(shè)計研究院相關(guān)人士表示,根據(jù)目前北京中心城區(qū)的通風(fēng)潛力和熱島分析結(jié)果,結(jié)合中心城區(qū)用地規(guī)劃實(shí)施情況,以及北京的主導(dǎo)風(fēng)向和清潔空氣來源等,目前正研究6條主要的通風(fēng)廊道,如植物園—昆明湖—昆玉河—玉淵潭—前三門大街走向等。

該研究課題相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,這6條通風(fēng)廊道的設(shè)計初衷是為了解決熱島效應(yīng),著眼于北京的小氣候。根據(jù)2011年的遙感結(jié)果分析,北京的城市熱島效應(yīng)開始加劇,伴隨而來的是空氣污染。其中,北京市中心城區(qū)的集中熱島主要分布在分鐘寺至十八里店、南苑機(jī)場和首都機(jī)場、前門至大柵欄這三個區(qū)域。分鐘寺至十八里店地區(qū)由于建設(shè)密度大,綠地少,熱島效應(yīng)明顯;南苑機(jī)場和首都機(jī)場區(qū)域則是因?yàn)槭艿浇ㄖ牧系纫蛩赜绊懀瑹釐u強(qiáng)度較大。

北京規(guī)劃城市風(fēng)道的消息并不新鮮,去年7月份,就有報道稱“國家和北京的氣象部門正在研究北京的城市風(fēng)道,正在修訂的北京城市總體規(guī)劃中將有專門章節(jié)闡述城市通道內(nèi)容”。北京市環(huán)科院相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示,相關(guān)部門確實(shí)正在研究城市風(fēng)道,包括哪些地區(qū)是北京主導(dǎo)風(fēng)向的通道、通道應(yīng)該如何維持等。北京正在修訂的城市總體規(guī)劃中,或有專門章節(jié)闡述城市通道相關(guān)內(nèi)容,這也是北京首次系統(tǒng)性和全規(guī)模地進(jìn)行相關(guān)研究,相關(guān)研究結(jié)果預(yù)計今年年底發(fā)布。

據(jù)北京市規(guī)劃委消息,目前這6條通風(fēng)廊道僅僅是初步的研究設(shè)想,最終確定方案有待論證。

“引風(fēng)入城”治霾作用有限

所謂城市風(fēng)道,曾參與《武漢市城市風(fēng)道規(guī)劃管理研究》的李軍認(rèn)為是“宏觀上為城市近郊區(qū)新鮮空氣進(jìn)入城市內(nèi)部提供條件,微觀上利于形成局地環(huán)流,以改善街區(qū)小氣候的地區(qū)。”也就是將郊外空氣引入城市的通道。

李軍認(rèn)為,城市風(fēng)道的主要意義還是在于緩解城市“熱島效應(yīng)”,即將郊外的冷空氣引入城中,降低城內(nèi)溫度。如果城市內(nèi)外的冷暖氣流能夠形成對流,則確實(shí)有利于驅(qū)散城里的污染。

但這種“引風(fēng)入城”的方式,對治理霧霾的作用非常有限。“只能在城市局地范圍、暫時性地解決空氣污染問題”,李軍說,在靜風(fēng)天氣,即便引風(fēng)入城,也頂多是將一個街區(qū)的污染吹到另一街區(qū),或者是將城市的污染帶到城郊,“并不能完全解決大范圍霧霾的問題”。

“等風(fēng)吹”不如“揪元兇”

對于這種試圖以“城市風(fēng)道”吹走霧霾的研究,有媒體發(fā)出了質(zhì)疑之聲。

評論認(rèn)為,“城市風(fēng)道”靠不靠譜,需要進(jìn)行縝密的科學(xué)論證。可是,就算實(shí)踐證明有可操作的空間,也得正視三個現(xiàn)實(shí):一者,且不說“城市風(fēng)道”的吹霾功效會受風(fēng)向、建筑物等客觀因素影響,而不利氣象條件發(fā)生時往往少風(fēng)甚至無風(fēng),如此這般又怎有用武之地?二來,借“城市風(fēng)道”可以把霧霾從上風(fēng)口吹到下風(fēng)口,從北京“趕”往其他城市,但霧霾不在這兒就會在那兒,污染物得不到終端控制,做大自然的“搬運(yùn)工”是無濟(jì)于事的;三則,天晴之際,無霾之時,“城市風(fēng)道”是否會有其他的負(fù)面效應(yīng),也值得關(guān)注。

治霾靠風(fēng)“吹”,雖然可以讓空氣質(zhì)量有極其短暫的改善,但污染的源頭還在。治霾的關(guān)鍵是要揪出并打掉污染的“元兇”。打好治理“攻堅戰(zhàn)”,既要靠政府“給力”、區(qū)域聯(lián)動,更需民眾主動作為、合力互動。只有真正將生態(tài)文明理念轉(zhuǎn)化為科學(xué)、綠色、文明的生產(chǎn)生活方式,始終從我做起、向我看齊、對我監(jiān)督,才能共同仰望藍(lán)天白云、呼吸清新空氣。

一言以蔽之,只有政府相關(guān)部門對“霧霾圍城”問題增大痛感與壓力,并施以最有效的綜合應(yīng)對之策,標(biāo)本兼治才能真正實(shí)現(xiàn)目的。從這個角度來講,與其煞費(fèi)苦心研究“城市風(fēng)道”,不如多在構(gòu)建“生態(tài)走廊”上下功夫,這或許更靠譜也更有可操作性。

■相關(guān)閱讀

研究“城市風(fēng)道”的城市

CNSPHOTO/供圖

武漢

武漢為了降溫,一度在城市內(nèi)外廣泛布綠,建成六條生態(tài)綠色走廊。依靠這六條最窄二三公里、最寬十幾公里的“風(fēng)道”,以達(dá)到使武漢夏季最高溫度平均下降1℃至2℃的目標(biāo)。

杭州

2013年11月,媒體報道稱杭州市規(guī)劃、環(huán)保等部門正在研究,希望建一個“城市風(fēng)道”,把郊外的風(fēng)引進(jìn)主城區(qū),把空氣中的霾等污染物“吹”走,同時還可以緩解“熱島效應(yīng)”。

南京

針對霧霾污染,2014年年初通過的《南京大氣污染防治行動計劃》中,打造南京“清潔空氣廊道”被首次提出,江南、江北各規(guī)劃3條生態(tài)通風(fēng)走廊。根據(jù)《計劃》,南京市將于今年年底前劃定城市“清潔空氣廊道”。