產品質量安全風險傳導機制研究

周榮喜+崔清德+蔡小龍+楊躍翔

摘 要:如何通過分析風險傳導機制來有效管控產品質量安全風險事關各方的利益和經濟穩定。產品質量安全風險雖然產生于企業的生產經營活動中,但其負面影響范圍不再局限于企業本身。產品質量安全風險以物流、資金流和信息流為載體,在利益、信息、制度標準和品牌信譽等風險驅動力的作用下,沿著不同的風險傳導路徑向受險節點企業進行傳導。為了有效管控產品質量安全風險,企業需要時刻關注自身的資金流、信息流和物流,采取措施優化企業利潤增長方式,提高企業社會責任感,完善企業管理制度等。

關鍵詞:產品質量安全風險;傳導機制;臺灣地溝油事件

中圖分類號:F273.2 文獻標識碼:A 文章編號:1003-3890(2015)06-0073-06

一、引言

近年來,產品質量安全事件頻發已經引起了各方的廣泛關注。“三聚氰胺”“毒膠囊”“豐田汽車召回門”和“地溝油”等產品質量安全事件的發生,既危害消費者的權益,又給企業和社會帶來巨大損失。產品質量安全事件的發生使得消費者產生一系列的消極心理,從而導致事件風險加劇,甚至在一定程度上引發社會恐慌,嚴重影響社會穩定[1-2]。為了有效防范該類事件的再次發生,做好產品質量安全風險監管工作,加強此類風險傳導機制的研究顯得十分必要。目前,國內外學者對此進行了相關研究,例如,Stephen et al通過食品安全案例研究了公共物品和產品質量監管價值之間的關系[3];程國平 等運用企業基因和產品基因理論對產品質量風險的傳導進行了研究,他們按照生物遺傳的機理,分析了供應鏈上產品質量風險基因遺傳過程[4];肖依永 等借助質量供需鏈的概念,運用質量屋特有的需求和技術轉化功能,建立供應鏈環境下的質量風險傳遞模型[5];張漢江 等分析了質量安全風險產生與傳遞的誘因,建立了供應商、制造商、銷售商與消費者組成的四級三階段供應鏈博弈模型[6]。現有文獻對于產品質量風險傳導的研究過于關注模型本身,涉及風險傳導特點和傳導動力的研究比較少。此外,假設條件的限定以及影響因素定量化分析的困難使得模型在實際經濟生活中的適用性不足。本文在分析產品質量安全風險產生原因的基礎上,從產品質量安全風險傳導特點、傳導要素、傳導驅動力和傳導機理方面深入剖析其傳導機制,提供產品質量安全風險的研究框架,并結合臺灣地溝油事件進行具體分析,以期為產品質量安全風險管理提供決策支持。

二、產品質量安全風險的概念及其產生原因

(一)產品質量安全風險的概念

從企業的角度出發,產品質量風險指的是產品預期質量與實際質量的差異給企業帶來損失的不確定性。通常人們關注的產品質量風險與產品質量安全風險是一致的。本文將產品質量安全風險定義為:存在質量安全問題的產品給消費者、企業、社會帶來損失的不確定性。

從經濟活動過程來看,企業、產品消費者和社會均會受到產品質量的影響。對消費者而言,存在質量安全問題的產品不僅會給消費者帶來經濟上的損失,更會造成人身上的傷害;對企業而言,出售此類問題產品,一經發現,企業的正面形象將會受到極大的影響,除了要支付巨額賠償外,還要承擔相應的法律責任;對社會而言,存在質量安全問題的產品會擾亂正常的市場秩序,引起社會公眾的恐慌等。如“三聚氰胺”事件就對我國社會產生了惡劣的影響,使得消費者對國家形象的認可度以及本土品牌的偏好都有所下降,眾多消費者喪失了對中國乳制品行業的信心[7]。

(二)產品質量安全風險產生的原因

產品質量安全風險的產生,主要是由于企業在產品設計、物料采購、生產制作、包裝運輸及管理制度等方面存在的問題導致的。

在產品設計方面,由于企業在產品設計之初對相關信息搜集和分析不夠周全,導致產品設計本身就存在質量安全隱患,這可能會對消費者造成極大的人身傷害。如手機電路設計不合理易引起手機發熱,甚至會產生手機自燃等風險。

在物料采購方面,多層級的供應鏈系統使得企業所采購產品的質量可追溯性比較低,風險可視性小,存在質量風險的產品很容易流入到企業當中[8]。此外,企業出于成本考慮,采購價格低廉而質量卻沒有保證的產品,這種做法很容易導致質量安全風險產生。

在生產制作方面,工人操作不當極有可能誘發產品質量安全風險。如生產過程中,員工沒有嚴格按照技術操作進行生產,一些添加劑使用過量,未在無塵環境下進行操作等。此外,生產設備本身存在問題以及生產標準不合理等,都有可能引發質量安全問題。

在包裝運輸方面,包裝運輸食品或精密電子元件都有著嚴格要求,特別是在食品行業,不合格的包裝運輸容易使食品變質。包裝不合格也會提高其他類型產品被侵蝕的幾率,運輸方式和方法的專業化程度低會使得產品在運輸中受到損傷,進而造成產品質量安全問題。如一些電子器件的運輸,要做好防壓、防潮、防水等準備,否則這些產品就會有損傷,成為有質量安全問題的產品。

在管理制度方面,企業對產品設計、物料采購、生產制作、包裝運輸等方面監管不力,或者企業自身制度存在嚴重的缺陷,如材料入庫時只核對數量而未對質量進行核查,就會使得質量安全風險流入企業。實際上,管理制度存在于企業生產經營的各個方面,企業良好的自我監管能力對減少產品質量安全風險的發生有很大的促進作用。

上述五個方面原因并不是孤立的,而是相互關聯的。只做好某個方面的工作并不能有效降低產品質量安全風險。企業應從自身特點出發,找出需要重點監管區域,這樣既可以節約監督成本,也可以提高監督效率。對于食品類企業,物料采購、生產制作和包裝運輸等過程是企業應該重點監控的對象,對于汽車制造類企業,重點監控的對象應該是產品設計和物料采購兩個方面。當然,企業在加強重點對象監控時,也不能忽視其他方面產生風險的可能性,應該從系統工程的角度多方面協調配合監管。

三、產品質量安全風險傳導機制

(一)產品質量安全風險傳導特點

產品質量安全風險的傳導具有選擇性和感染性的特點。當風險產生于供應鏈上某一節點企業時,它傾向于向企業相關程度高、風險承受能力弱的企業傳導。當風險發生傳導時,存在風險的節點企業并不能將風險完全地轉移出去,自身仍然存在風險,同時下一節點企業將被“感染”。

供應鏈環境下的產品質量安全風險具有逐級傳遞并向下擴大的趨勢效應,其傳導呈現出擴散性的特點[9]。在不同時刻,各節點企業的運營狀況不同,產品質量安全風險會隨著時間維度不斷地變化。同時,各節點企業的生產經營是相互聯系的,因此風險既能在企業內部擴散,也能從一個節點企業擴散到另一個節點企業,直觀上呈現空間維度上的擴散。實際上,風險是在時間、空間兩個維度上同時進行擴散的,隨著擴散的進行,風險愈是接近消費者,其爆發的可能性就越大,造成的損失也越大。其擴散形式如圖1所示。

(二)產品質量安全風險傳導要素

1. 產品質量安全風險傳導載體。產品質量安全風險傳導載體主要有三種:物料載體、資金載體和信息載體。

物料載體比較直觀,包括原材料、半成品、產成品、包裝等。產品的質量安全風險直接存在于物料之中,當這些物品在供應鏈中流動時,風險隨之發生傳導。資金載體是指企業之間的產品質量安全風險可以通過雙方之間資金流關系進行傳導。企業產品出現質量安全問題,會影響到企業的資金流,進而會影響相關企業的資金流,相關企業在生產制作過程中缺乏資金的支持,產品就有可能存在質量問題,質量安全風險因而會以資金為載體傳導到其他企業。信息很容易成為產品質量安全風險的傳導載體,上下游企業之間信息的不對稱和不完善,缺乏對產品質量的正確認知,都會造成質量安全風險在企業之間進行傳導。

2. 產品質量安全風險的傳導節點。產品質量安全風險傳導節點可以分為企業內部節點和路徑節點兩類。企業內部節點是指產品的設計、采購、生產、銷售四個階段;路徑節點是風險傳導路徑上的節點企業,一般包括供應商、制造商、銷售商和終端顧客等。傳導節點是風險產生和傳導的主體,也是其他不同風險來源的匯聚點。企業相關性程度的大小和節點企業抵御、承受風險的能力,對于風險的傳導方向和傳導效果有很大影響。風險在傳導時,傾向于向相關性程度較高的節點企業進行傳導,而擁有較強風險承受能力的節點企業則能夠有效地阻止風險的傳導[10]。

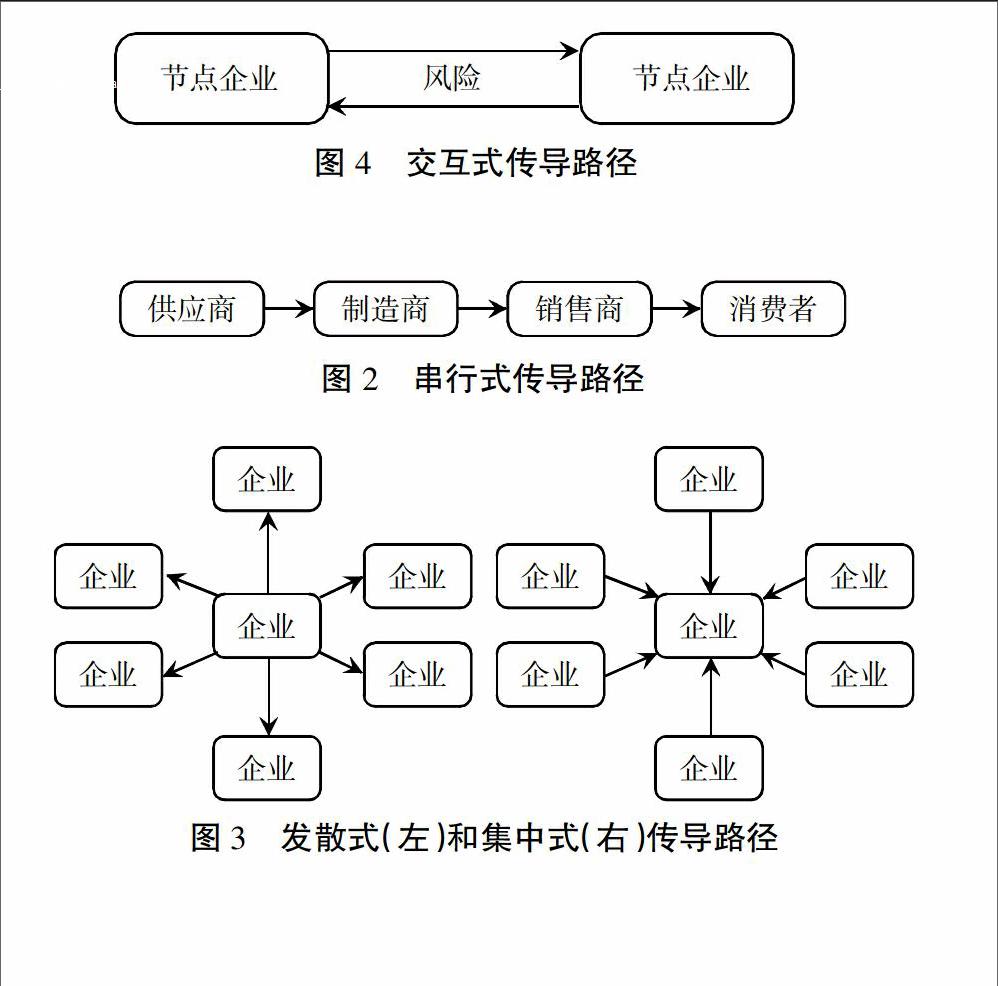

3. 產品質量安全風險的傳導路徑。風險在傳導過程中需要特定的渠道和途徑,這就是風險的傳導路徑。一般來講,產品質量安全風險有四種傳導路徑:串行式、發散式、集中式和交互式[11]。

串行式是最為常見的傳導路徑,如圖2所示,它是風險從供應商到制造商,再到銷售商,最終到達消費者的簡單傳導。

發散式是指產品質量安全風險會傳導給多個企業,這些企業可能處于施險企業的下游、上游或者同一層次。集中式與發散式相對,它是指多個企業的產品質量安全風險都傳導到同一個企業。發散式和集中式的路徑如圖3所示。

交互式是產品質量安全風險在節點企業之間的相互傳導,其傳導路徑如圖4所示。當施險企業將風險傳導到受險企業時,后者會對前者有一種反饋作用,受險企業并不會心甘情愿的接受施險企業傳導的風險,通常會采取一定的措施加以防范,如零部件的采購方要求供應方承擔退換不合格產品的義務。交互式路徑能夠有效提升供應鏈上各節點企業對產品質量的重視,研究表明,寬松的退貨政策對于提高產品質量有著極大的促進效用[12]。

(三)產品質量安全風險傳導驅動力

風險的傳導離不開驅動力的作用,現實生活中產品質量安全風險之所以會持續傳導下去,而沒有發生風險斷流,就在于傳導驅動力發揮了效用。傳導路徑上的節點企業在利益、信息、制度標準、品牌信譽等因素的影響下所選擇的組織行為,就是風險傳導驅動力發揮效用的具體表現形式。

1. 利益。企業作為獨立的經營決策單位,最根本的目的就是實現企業利益最大化。在各自的經濟活動中,它們常常只考慮自身的發展,甚至不惜以摒棄社會責任感、傷害消費者利益為代價,趨利避害地去尋求和接受有質量缺陷的產品,以此達到節約成本、提高價格競爭力的目的,最直接的后果就是產品質量安全風險迅速地通過傳導載體,并沿著傳導路徑在各節點企業之間傳導。企業利益關系不僅僅牽扯某一條價值鏈,通常還涉及到整個行業或者地區。因此,利益不可忽視地成為產品質量安全風險的傳導驅動力。

2. 信息。由于企業之間信息的不對稱,經常使得企業做出錯誤的產品決策,讓一些有質量安全問題的產品隨著供應鏈流向各個相關企業,信息的缺失或失真成為風險傳導的驅動力之一。同時,產品安全問題一經發現,互聯網的傳播、媒體的曝光等都會讓產品質量安全風險暴露在廣大消費者面前,這時消費者們自然會推此及彼,向涉及此類問題的企業提出質疑,風險就會很快地在廣大輿論媒體的作用下傳導開來。

3. 制度標準。相對于經濟生活行為的多樣性,作為規范各類行為的制度標準總是不足的,我們難以為每一種行為都制定一套合理的制度標準,此時,制度標準缺乏或者不合理都會成為風險的傳導動力[13-14]。不合理的制度會造成產品質量安全風險的產生,并會促使它迅速傳導。如原材料的入庫、產品出廠檢查制度不完善,質量安全風險沒有被有效識別,就會造成風險流入和流出,對傳導路徑上的其他節點企業造成損害。檢驗標準不合理或相關標準缺失會造成風險的傳導。如“三聚氰胺”事件中,僅以氮元素含量作為檢驗蛋白質含量的標準,而對含氮元素的物質是什么則不做檢驗,這樣的檢驗標準是有缺陷的,讓不法分子有機可乘。

4. 品牌信譽。傳導路徑上的節點企業之間相互交易時,過于相信對方的品牌信譽,此時,品牌信譽也會促使產品質量安全風險的傳導。在品牌效應的光環下,下游企業過度地相信上游企業,盲目地認為其產品不會出現質量問題,使得上游節點企業的質量安全風險輕易流入到下游企業。長期合作的企業,會潛意識低估交易可能帶來的質量安全風險,從而引入存在質量安全風險的產品。

(四)產品質量安全風險傳導機理

基于產品質量安全風險傳導特點、傳導要素、傳導驅動力的有機結合,形成了如圖5所示的傳導機制。首先,產品質量安全風險在節點企業內部產生,起初存在于一個相對封閉的空間中,在企業內部節點,即設計、采購、生產和銷售之間進行傳導。當該節點企業與其他企業之間進行經濟活動的時候,會產生物流、資金流和信息流,此時,質量安全風險會以此為載體,在風險驅動力的作用下沿著不同的風險傳導路徑向受險節點企業進行傳導。在傳導的過程中,風險會呈現出選擇性、感染性和擴散性等特點。

四、臺灣地溝油事件分析

(一)背景介紹

2014年9月臺灣爆發的地溝油事件對其“美食王國”形象造成了很大沖擊,事件起因是強冠公司使用地溝油來生產“全統香豬油”等產品,這些存在質量安全風險的產品在強冠公司遍布全島的供應鏈體系中流動,使得整個臺灣“淪陷”在地溝油事件之中,香港、澳門和大陸地區也有所波及。地溝油事件不僅使得臺灣的食品業遭受到重創,旅游業也受到了很大影響。通過收集包括臺灣衛生福利部、香港食物安全中心以及澳門食品安全中心等部門的相關資料,對強冠香豬油事件所涉及到的235家經銷商、餐飲業者以及1 020家下游企業進行整理歸納,繪制出其產品質量安全風險傳導的主要路徑,如圖6所示。

(二)地溝油事件風險傳導機制分析

臺灣地溝油事件中,香豬油的質量安全風險傳導具有感染性和擴散性的特點。事件爆發后,強冠公司供應鏈上所有的企業都受到嚴重影響,波及范圍十分廣泛,一些比較知名的食品企業如味全、盛香珍、大家樂等,也都被牽涉其中,高雄市衛生部門更是對強冠公司開出了5 000萬元新臺幣的罰單,董事長葉文祥也被依法羈押。產品質量安全風險傳導的感染性與擴散性使得整個臺灣都深受其害。

從傳導載體來看,地溝油事件中的主要風險載體是物料和信息兩種。問題油品以及使用這些問題油品制作出來的產品,承載著質量安全風險在供應鏈中流動,致使風險傳導到各個節點企業。問題油品的采購商對油品質量信息不清楚以及制造商的有意隱瞞,使得信息成為風險傳導的載體之一。

從傳導路徑來看,地溝油事件中風險傳導路徑并不是單一類型的路徑,它是四種傳導路徑的整合。當強冠公司采購香港劣質油和地溝油時,風險的傳導路徑就是集中式的;當強冠公司將其生產的問題油品賣給多個油品采購商時,風險的傳導路徑是發散式的;當油品采購商發現油品出現問題,而要求退貨時,風險的傳導路徑就是交互式的;當問題食品制造商將產品賣給銷售商,銷售商再將產品賣給消費者時,風險的傳導路徑是串行式的。

從傳導節點來看,地溝油事件中風險傳導的節點主要包括地溝油的提供商、強冠公司、油品采購商、食品制作商、食品銷售商和消費者等,他們之間的相互交易使得產品質量安全風險得以傳播。

地溝油事件中,產品質量安全風險之所以能夠持續的傳導下去,是因為風險傳導驅動力中的利益因素發揮著主導作用。地溝油的供應商生產地溝油并將其銷售給強冠公司,強冠公司采購價格低廉的地溝油作為其生產香豬油的原始油料,使得其產品價格具有競爭力,其下游油品采購商和食品制作商由于缺乏對該公司豬油產品相關信息的認知,以及出于對強冠品牌的信任,使得自己卷入到這一場食品安全風波中,承擔了產品質量安全風險。

制度標準在地溝油事件當中也成為風險傳導的動力之一,各企業在采購產品時,大都缺少對產品質量檢驗的環節。地溝油事件中暴露出很多制度標準方面的問題。首先是地溝油檢測標準的缺失;其次是產品生產質量管理規范(GMP)質量認證體系的缺陷。通常,擁有GMP的食品公司是以接近藥品的生產標準來進行生產的,產品質量有保證,強冠正是因為它的一些生產線通過了GMP認證,才能在地溝油事件爆發之前獲得如此多商家的信賴。但GMP認證時間短,每年只復審兩次,其認證協會的理事成員多為各知名食品企業,很難發揮監管功效。此外,相關制度標準不完善也為風險的傳導提供了廣闊的空間。

總之,在臺灣地溝油事件中,利益的驅動、信息的缺失、制度標準的不完善和品牌信譽帶來的光環效應使得產品質量安全風險持續地傳導下去,通過風險載體,最終傳到消費者群體中,造成了嚴重的社會危害。

五、結束語

產品質量安全風險傳導機制研究可為有效管控該風險提供決策支持。風險傳導要素為風險管理提供了監控對象,在監控產品質量安全風險時,不僅要對物料流動進行檢查,對于企業資金使用、信息獲取等情況也要時刻關注,尤其要注意異常情況;風險傳導驅動力為從根本上減少風險發生明確了方向,如優化企業利潤增長方式,提高企業社會責任感,建立完善的企業管理制度等。由于企業性質不同,使得本文對節點企業內部的風險傳導研究不夠深入。此外,在強冠地溝油事件中,臺灣的旅游業收入明顯下降,表明產品質量安全風險的傳導并不局限于單一行業之內,它會向著相關的行業進行傳導,這樣產品質量安全風險在相關產業鏈之間的傳導機制也將值得進一步研究。

參考文獻:

[1]Grunert K G.Food Quality and Safety: Consumer Perception and Demand [J].European Review of Agricultural Economics,2005,32(3):369-391.

[2]Brewer M S,Prestat C J.Consumer Attitudes toward Food Safety Issues[J].Journal of Food Safety,2007,22(2):67-83.

[3]Hamilton F S,Sunding L D,Zilberman D.Public Goods and the Value of Product Quality Regulations: the Case of Food Safety[J].Journal of Public Economics,2003,87(3-4):799-817.

[4]程國平,張劍光.基于產品基因理論的供應鏈產品質量風險傳導研究[J].改革與戰略,2009,25(7):145-148.

[5]肖依永,常文兵,張人千.基于質量供需鏈的質量風險傳遞模型研究[J].項目管理技術,2009,7(8):14-18.

[6]張漢江,肖偉,葛偉娜,張海倫.有害物質在食品供應鏈中傳播機制的混合策略靜態博弈模型[J].系統工程,2008,26(1):62-67.

[7]王鵬,莊貴軍,張濤.三聚氰胺事件對中國消費者國家形象感知及本土品牌偏好影響的研究[J].軟科學,2009,23(11):69-72.

[8]Tse Y H,Tan K H.Managing Product Quality Risk and Visibility in Multi-layer Supply Chain [J].International Journal of Production Economics,2012,139(1):49-57.

[9]顏忠娥.基于QFD的供應鏈質量風險傳遞模型研究[J].科技進步與對策,2013,30(12):22-25.

[10]張忠寅.制造業供應鏈風險傳遞的選擇性機制研究[D].南京:南京航空航天大學,2012.

[11]趙鑫.汽車行業產品質量風險傳導機理與對策研究[D].武漢:武漢理工大學,2012.

[12]Yoo S H.Product Quality and Return Policy in a Supply Chain Under Risk Aversion of a Supplier [J].International Journal of Production Economics,2014,154:146-155.

[13]孟慶峰,李真.基于產品質量的供應商道德風險研究展望[J].商業研究,2014(9):34-40.

[14]姜莉.我國農產品質量安全中的道德風險問題研究[J].經濟與管理,2013,27(12):5-10,22.

責任編輯:張 然