淺談初中科學教材中實驗的有效性

朱孫勇

中圖分類號:G633.2 文獻標識碼:A 文章編號:1002-7661(2015)23-0050-02

科學作為初中課程計劃的重要組成部分,具有其它學科不能替代的重要的育人功能。而實驗則是完成教學任務非常有效的途徑,是學生模仿科學家進行探究的重要方式,也是對學生啟蒙教育的重要學科。學生通過動手做實驗可以激發愛科學的興趣,有效地開發學生智力,提高學生科學素質,培養他們對科學實驗的探究欲望。怎樣才能更好地上好科學實驗課呢?根據初中生生理、心理特點和山區初中學校目前實驗室基礎條件相對較差的特點,教師必須就地取材,創新實驗。以下將從兩個案例為例說明課本有些實驗我們可以通過實驗創新達到更好的效果。

案例一:《探究電荷相作用規律實驗改進》

本實驗是八上第四章第一節《電荷與電流》中探究電荷相互作用規律的實驗。該實驗我試了好多次都沒成功,猜想是否是電荷在轉移給泡沫球的過程中電荷量只是部分轉移,所以泡沫小球的帶電量小。在讓學生設計實驗的過程中,我發現學生的第一思維是直接利用摩擦起電的器材實驗,比如直接用摩擦過的毛皮和橡膠棒實驗,而這個實驗首先要學生理解電荷轉移,所以是有一定的思維跨度的。

常見的實驗改進方案:

一、懸掛法:利用細線把一根帶電棒掛住,用另一根帶電棒去靠近懸掛的棒,這個實驗有一個弊端——懸掛的棒難以靜止,對于初中階段對實驗充滿熱情的孩子們而言是一個很大的干擾。

二、支架法:把懸掛改成支架,讓棒靜止容易了一些,但是支架和棒之間的摩擦比較大,玻璃棒起電效果不好的時候實驗現象也會不明顯。

針對上述的一些問題,我做了思考,如果解決了懸掛法的慣性問題和支架法的摩擦問題,這個實驗是不是更容易成功呢?

相互接觸的兩種物體材質不同時,界面雙電層和接觸電位差不同,起電強弱也不同。在靜電序列中相隔較遠的兩種物體相接觸產生的接觸電位差較大。所以我選擇序列查較大的塑料和紙。

利用大頭針將吸管固定在筆芯中,吸管質輕,沒有慣性問題,大頭針和筆芯之間摩擦小,有這么一大優勢,我們知道在探究正負電荷相互作用規律的時候,學生很容易想到用橡膠棒和毛皮靠近或者玻璃棒和絲綢靠近,由于慣性的問題毛皮是無法吸附橡膠棒的,但是我改進的這個實驗,直接利用摩擦的報紙就可以探究異種電荷相互作用的規律了。

這個實驗的優勢:

1.實驗取材簡單,只需兩根吸管,一只筆芯,一根大頭針,一個用于固定的橡皮。

2.產生的電位差大,無論是同種電荷還是異種電荷質檢的作用規律都非常明顯。

案例二:《證明分子間有空隙實驗的改進》(這個實驗是我在參加創新實驗設計培訓時和一個老師一起設計的)

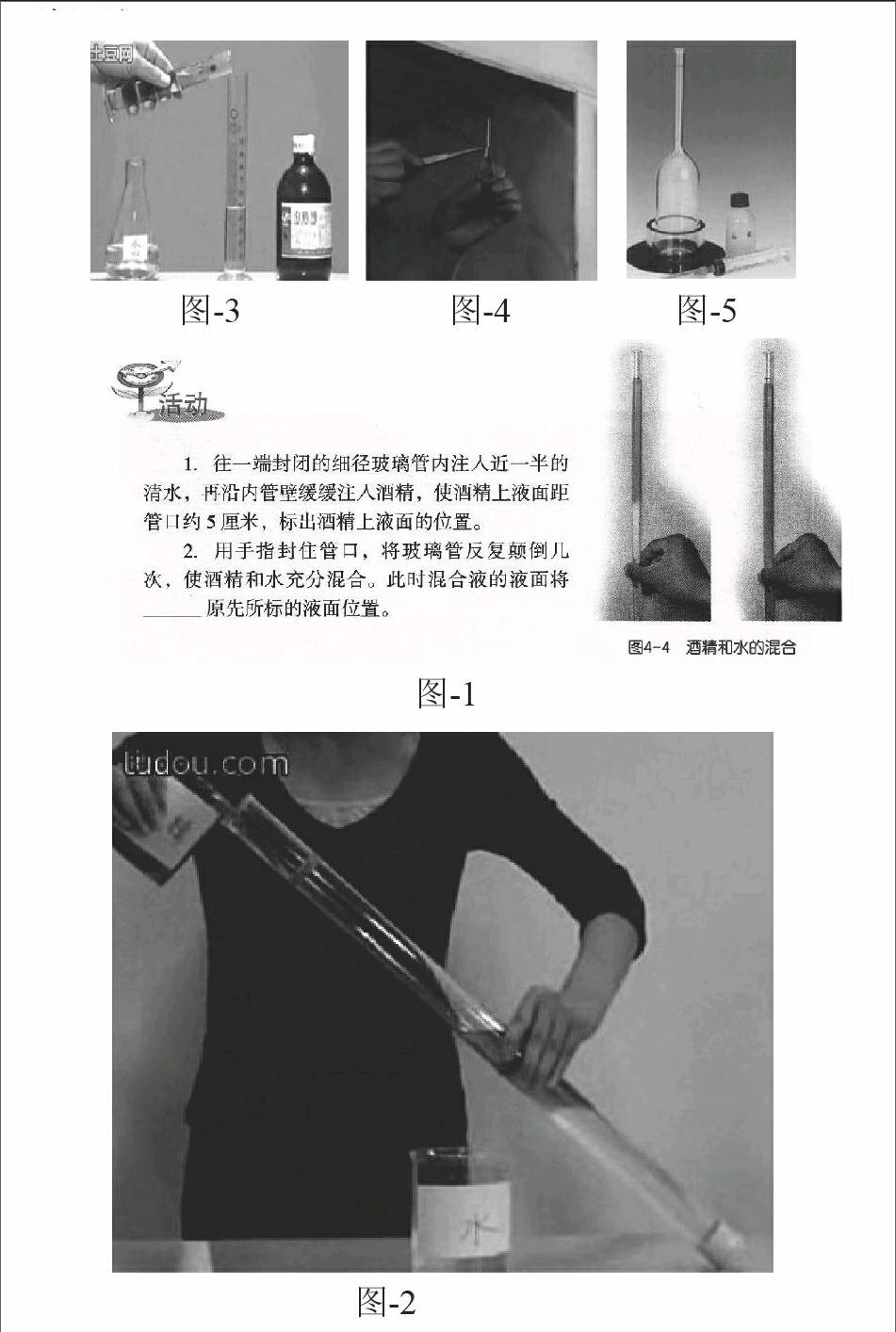

這個實驗我將對七年級上冊第四章第一節第124頁“證明分子間有空隙”這一實驗做出改進。在教材中安排了如圖-1所示的實驗來證明分子間有空隙。但是這個實驗方案中有許多細節設計不當:

第一,“在細玻璃管內注入清水與酒精”這個難度大家可想而知。

第二,“用手指封住管口,將玻璃管反復顛倒幾次”這一操作與實驗室安全守則不符。因為“實驗室安全守則”第四條規定“沒有老師的指令,不得試嗅或直接接觸任何化學試劑”。所以直接用手指封住玻璃管口這一操作會給學生很強的錯誤導向。況且當手指移開玻璃管后不可避免地會沾上液體,這必將干擾實驗結果。

第三,“對酒精進行染色處理”這將會對酒精造成很大的浪費。既然這個實驗有這么多不足之處,那自然也會有許多老師想對它做出改進。我在網上的確看到過不少改進實驗,但是存在的問題也不少。

例如圖-2這個實驗。雖然液體的加注容易,但是藥品過于浪費。

再例如這兩個實驗。第一個如圖-3操作是方便,直接將第一個量筒中的液體倒入另一個量筒即可。第二個如圖-4現象也明顯,采用了毛細管放大將實驗現象。但是這兩個實驗都有一個致命的缺點,即違反了儀器的使用規則。量筒只能用來量取體積用,而此處卻用來溶解物質了。滴管在使用過程中嚴禁倒置,而這一實驗自始至終都是倒置使用。

相對而言第四個實驗如圖-5設計得比較成熟,但是該實驗操作過于復雜。先加水,再加油酸,然后加上酒精,最后搖晃一下看看液面的變化。

為此我想設計一個不用對酒精染色處理、液體加注容易、實驗現象明顯,而且還能體現實驗動態過程的創新實驗。要達到第一個目的倒簡單,我們只需對水進行染色,對酒精不做處理即可。達到第二個目的也容易,因為實驗室中的漏斗、滴管、注射器等儀器都適合在狹小的空間內加注液體。達到第三個目的,將實驗現象放大。最后對選取的器材有機的組合達到將實驗過程動態呈現出來的目的。現在我來對這個實驗加以演示(無色酒精、染色后的水),選用注射器便于加注液體。用水筆的筆套,不僅其細小的管腔對液面的變化有放大作用,而且厚厚的塑料外殼像柱面透鏡一樣對水柱的粗細還有光學放大作用。用打有多個小孔的活塞擱擋在注射器中間起到將液體混合均勻的作用。將器材組裝完成后在注射器內先吸入半管酒精,排出空氣后再吸入半管染色后的水。要讓液體相互混合只需將注射器豎直放在桌面上即可。在此過程中我們還可以清晰地看到筆芯內液面的下降,完美地呈現了這一個實驗的動態過程。

實驗改進后的優點:

1.操作簡便:本實驗采用下存酒精上加水的逆向的思維對實驗進行設計。這樣可以使液體自行對流,從而避免了“反復顛倒裝置”這一繁瑣的操作。

2.減少浪費:因為實驗中染色的液體是水,不會對酒精造成污染。

3.現象明顯:本實驗采用毛細管放大與光學放大這兩級放大后,與書本上的實驗相比現象放大了近20倍。而且它還能動態地呈現了整個變化過程。

總之,通過這兩個案例說明教師應該將書本上的實驗現象不明顯或者實驗器材不足時,應該創新實驗,引起學生興趣。初中科學實驗課教學是一種積累,需要教師的引導,需要學生的合作,更需要師生的合作。只要實驗老師創新實驗教學方法,把解決實驗教學難點和調動學生積極性、創造性相結合,實驗課教學就能夠取得很好的成效,同時也能讓學生真正體會到實驗課探究的樂趣。

(責任編輯 曾 卉)