彌散張量成像在痙攣型腦性癱瘓中的應用

曹鴻垚,童光磊,,周陶成,董文旭,易 昕,李 紅

(1.安徽醫科大學,安徽 合肥 230032;2.安徽省兒童醫院,安徽 合肥 230051)

腦性癱瘓(cerebral palsy,CP)簡稱腦癱,是兒童神經系統常見疾病之一,是自受孕開始至嬰兒期非進行性腦損傷或腦發育缺陷導致的綜合征,主要表現為運動功能障礙以及姿勢異常[1]。有關統計顯示國外發達國家的發病率1.5‰ ~4‰[2],我國 1.8‰ ~4‰[3]。對腦癱患兒進行早期診斷以及患病風險評估就顯得非常重要。彌散張量成像(diffusion tensor imaging,DTI)是近年來迅速發展的MR功能成像新技術,是目前唯一無創性活體研究腦白質纖維形態結構的方法,可以顯示出顱腦內主要白質纖維束的走行及空間分布。腦白質的發育直接影響到腦癱患兒的運動和認知等功能[4]。

目前雖然有關腦癱兒童大腦白質纖維發育的DTI研究報道較多,但大多數研究往往側重于其腦部發育某一階段的研究[5],全面進行出生后各年齡段大腦白質纖維發育的DTI研究的報道不多。本研究進行DTI掃描測量患兒錐體束系在大腦腳、內囊和胼胝體層面感興趣區的部分各向異性(FA)值,同時結合臨床GMFM的評估。探討痙攣型腦癱中錐體束纖維的各向異性變化特點,以及與粗大運動功能之間的相關性,為其臨床診斷和治療評價提供新的科學客的判斷依據。

1 對象

1.1 納入標準 研究組符合2006年8月在湖南長沙第二屆全國兒童康復、第九屆全國小兒腦癱康復學術會議討論通過的腦性癱瘓定義,診斷標準和分型標準[6]。正常對照組神經系統檢查無陽性體征,頭顱MRI檢查T1WI,T2WI,DWI和DTI成像序列均未見異常。

1.2 排除標準 (1)進行性發展的神經肌肉性疾病,出生1年后各種原因導致的肢體運動障礙,遺傳代謝性疾病。(2)未能配合完成系列檢查導致資料不完整的病例。(3)為排除6個月前一過性發育遲緩的可能,本研究暫對<6個月齡的患兒不予納入。2013年4月至2014年2月安徽省立兒童醫院康復科收治的確診為痙攣型腦癱的患兒,配合完成系列檢查,建立完整的臨床資料共65例作為研究組。另外選擇同時期的正常兒童16例作為對照組。

2 方法

2.1 頭顱 MRI和 DTI掃描 使用影像中心的飛利浦Achieva1.5T磁共振掃描儀完成。小于5歲和不能配合的兒童掃描前10%水合氯醛溶液灌腸,劑量0.3~0.6 mL·kg-1,熟睡后掃描。能配合的患兒無需特殊準備。掃描時頭部用海綿墊固定。行顱腦常規MRI的T1WI、T2WI、DWI和DTI掃描。T1WI序列的成像參數重復時間(TR)585 ms,回波時間(TE)15 ms,掃描野(FOV)230 ×320,層厚(ST)5.0 mm;T2WI序列的成像參數為 TR 3766 ms,TE 100 ms,FOV 230 ×320,ST 5.0mm;DWI序列的成像參數為 TR 3 589 ms,TE 128 ms,FOV 200 ×240,ST 5.0 mm;DTI EPI序列檢查參數為 TR 6 000 ms,TE 70 ms,b 值700 s·mm-2,ST 3.0 mm,層間距0 mm,FOV 112×112,激勵2次。FA值測量在faDTI張量圖上進行,選感興趣區(ROI)的原則是在白質纖維走行的區域,且解剖結構明確清晰。所測量的興趣區纖維束包括:大腦腳部位皮質脊髓束、內囊前肢、內囊后肢、內囊膝部、胼胝體膝部、體部和壓部。放置ROI的面積統一為(10±3)mm2,用半自動繪出,大腦腳部位ROI用圓形,其余部位ROI用橢圓形,左右對稱。

2.2 粗大運動功能測評 應用由英國Rusell等編制的GMFM量表,用于測量腦癱兒童粗大運動功能發育狀況,GMFM88項分為A區(17項)躺和翻身;B區(20項):坐;C區(14項):爬和跪;D區(13項):站立;E區(24項):走、跑、跳,共5個功能區。評估工作均由本人獨立完成,患兒在家長陪同下,在安靜、獨立、光線充足的專門評估室完成,室溫20~30℃。每項動作評分有4個等級,分別為0,1,2,3分,完全不能完成規定動作為0分,完成規定動作<10%計1分,完成規定動作10% ~99%的計2分,100%完成的計3分,評分結果包括以下幾項:(1)原始分:5個功能區的原始分;(2)總百分比:5個能去原始分占各自總分百分比之和再除以5;(3)月百分比:(本次總百分比-前次總百分比)/間隔月數;(4)月相對百分比:本次月百分比/前次總百分比100%。GMFM的月相對百分比是反映被測兒童總百分比某階段平均每月提高分值與原分值之比,能較客觀的反映腦癱兒童粗大運動發育水平的變化幅度。每項計分輸入GMFM的統計軟件GMAE自動分析得出結果。

2.3 統計學處理 數據采用EXCEL2007和SPSS17.0軟件記錄統計和分析。定量數據以均數±標準差(±s)表示,兩組間比較采用獨立樣本t檢驗;相關性采用Spearman相關性分析。所有統計均以P<0.05為有統計學意義的差異。

3 結果

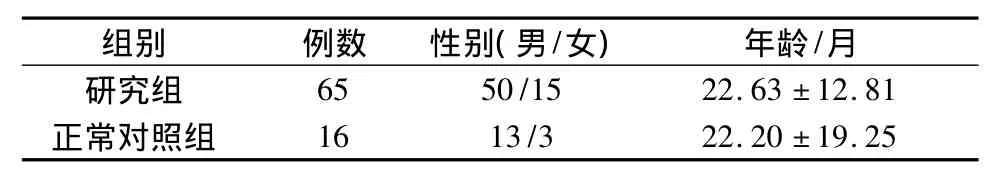

3.1 各組別的構成情況 見表1。

表1 各組別的構成

3.2 頭顱DTI結果

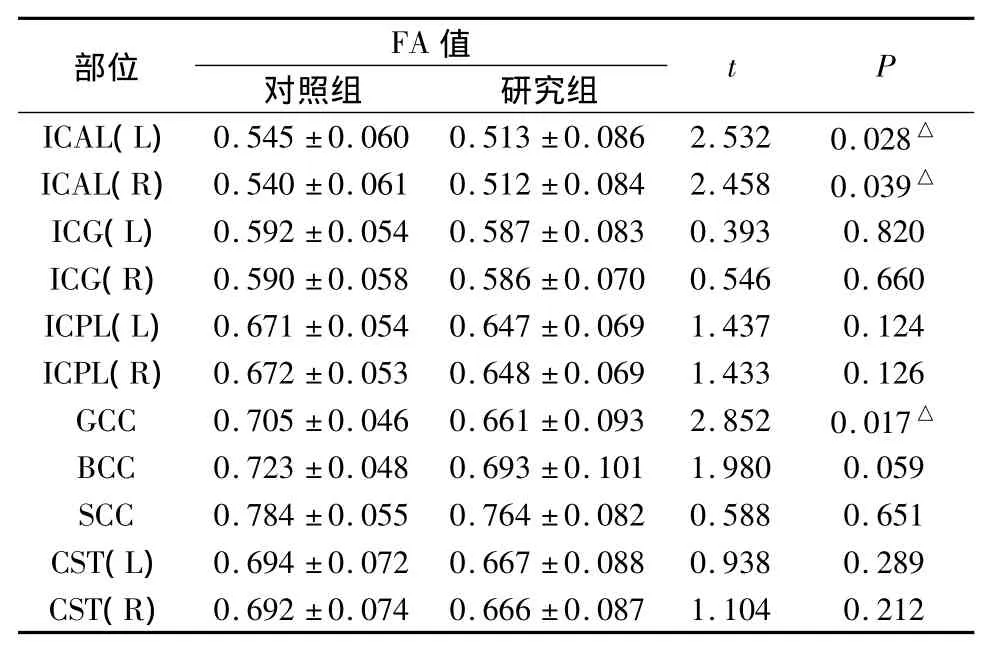

3.2.1 對照組及研究組頭顱DTI結果 正常對照組16例頭顱MRI平掃和DTI檢查的FA圖均未見異常。測定FA值結果在空間不同部位上胼胝體(CC)部位最高(0.784±0.055),其次是皮質脊髓束(CST)和內囊后肢(ICPL),內囊前肢(ICAL)和膝部(ICG)最低(0.540 ±0.061);其中在胼胝體部位的各向異性 FA值壓部(0.784±0.055)>體部(0.723±0.048)> 膝部(0.705 ±0.046);在兩側大腦對稱部位的各向異性FA值左右比較無統計學差異(P>0.05),研究組中各個部位的FA值高低分布和對照組一致,胼胝體部位最高(0.764 ±0.082),內囊前肢部位最低(0.513 ±0.086),不同部位的FA值均較正常對照組的對應部位低,且在內囊前肢(ICAL)與胼胝體膝部(GCC)兩組間存在統計學差異,相關性最明顯(P<0.05)。見圖1和表2。

表2 正常對照組和研究組頭顱DTI各個部位FA值結果(±s)

表2 正常對照組和研究組頭顱DTI各個部位FA值結果(±s)

注:兩組組內左右對稱部位的FA值差異P>0.05;△組間相同部位比較FA值差異P<0.05。

部位 FA值對照組 研究組t P ICAL(L) 0.545 ±0.060 0.513 ±0.086 2.532 0.028△ICAL(R) 0.540 ±0.061 0.512 ±0.084 2.458 0.039△ICG(L) 0.592 ±0.054 0.587 ±0.083 0.393 0.820 ICG(R) 0.590 ±0.058 0.586 ±0.070 0.546 0.660 ICPL(L) 0.671 ±0.054 0.647 ±0.069 1.437 0.124 ICPL(R) 0.672 ±0.053 0.648 ±0.069 1.433 0.126 GCC 0.705 ±0.046 0.661 ±0.093 2.852 0.017△BCC 0.723 ±0.048 0.693 ±0.101 1.980 0.059 SCC 0.784 ±0.055 0.764 ±0.082 0.588 0.651 CST(L) 0.694 ±0.072 0.667 ±0.088 0.938 0.289 CST(R)0.692 ±0.074 0.666 ±0.087 1.104 0.212

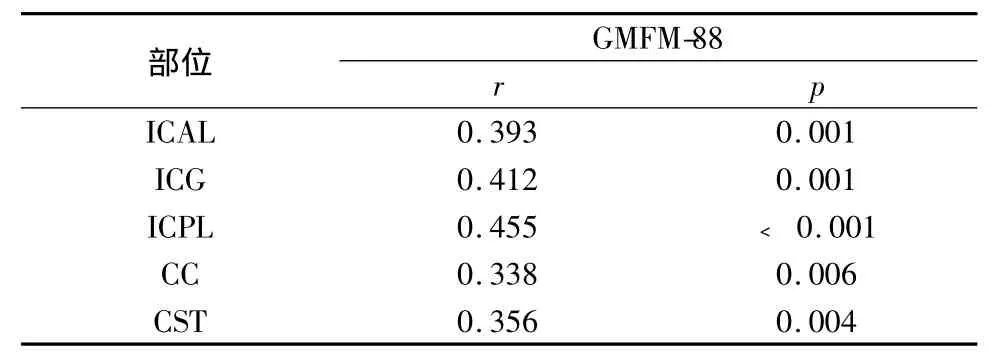

3.2.2 頭顱DTI不同部位的FA值與GMFM-88結果相關性 各個部位的FA值與GMFM-88值存在正相關性,均存在統計學意義,其中 ICPL相關性明顯(r=0.455,P <0.001),見表 3。

表3 研究組不同部位FA值與GMFM-88值之間的相關性

4 討論

DTI的理論基礎是分子布朗運動彌散。而腦白質纖維束的水分子彌散又具有顯著的各向異性,且彌散具有方向依賴,即沿纖維長軸方向的擴散自由,受阻限制小,而在垂直神經纖維長軸方向上的擴散受細胞膜和髓鞘等結構的限制導致受阻較大。獲得了單位體積內的這種各向異性信息,即可研究腦神經系統的細微解剖結構及功能的改變,這就是白質纖維束DTI成像的基本原理[7]。其中FA是臨床上最常用參數,為水分子彌散各向異性占整個彌散張量的比值[8]。本研究FA值的結果示在GCC和ICAL上研究組和對照組間存在的差異具有統計學意義(P<0.05),說明腦癱患者的白質纖維束受損程度有一定的選擇性,GCC和ICAL均相對位于腦白質區的前部,按神經纖維髓鞘化發育的規律,成熟的時間較遲;GCC包含較大一部分直徑較小,髓鞘化較輕的纖維,更容易受損脫髓鞘;同時危險因素對腦損害作用過程中,未成熟的神經纖維也容易受損;另外可能與不同部位腦血管發育的不同,興奮毒性氨基酸突觸的分布不同等有關[9]。痙攣型腦性癱瘓兒童白質纖維束 FA值與GMFM之間的相關性分析在白質纖維束中最重要是皮質脊髓束(CST),它是人體最粗的投射纖維,途徑內囊的后肢連接原始運動皮層和脊(延)髓。起始于原始運動皮層中央前回和中央后回旁小葉,向下通過內囊的后肢,中腦的大腦腳,腦橋的腹側,延髓錐體的腹側,在錐體交叉附近大多數纖維(70%~90%)相互交叉到對側,再繼續下行至脊髓連接脊髓前角的運動神經。從解剖上解釋CST與運動功能密切相關。同時聯合纖維的胼胝體也與運動功能有關,有研究痙攣型腦癱的經胼胝體運動纖維束(CCMF)的FA值出現減低,CCMF損傷與雙癱型腦癱患兒運動功能障礙存在相關性[10]。本研究結果顯示在兩側大腦對稱部位的各向異性FA值左右比較無統計學差異(P>0.05),且各部位的FA值與GMFM-88值存在正相關性,均有統計學意義,其中內囊后肢相關性最高(r=0.455,P<0.001)。因內囊后肢除包含CST外還有聯系丘腦與運動皮層通路、感覺皮層及頂葉其他皮層的纖維束,與CST一同被認為是與腦癱患兒出現運動障礙相關的傳導通路[11]。有研究經過內囊后肢的感覺皮層通路損傷所引起的感覺障礙與腦癱患兒運動障礙存在相關性[12],痙攣型腦性癱瘓的感覺障礙會加重患兒的異常運動姿勢。對于腦癱常見的腦室周圍白質軟化(PVL)在后期主要表現為各向異性值的降低,各向異性值的改變不僅發生在損傷的原發灶區域,在內囊后肢同樣也存在,提示受損傷的神經纖維束投射經過內囊后肢[13]。雙側內囊后肢的FA值與GMFM相關性最明顯,提示內囊后肢的CST等白質纖維束微結構損傷與患兒異常運動功能關系密切,與有關研究相一致[14]。白質纖維束髓鞘的減少或缺失,軸索數目與致密性的減低均會降低水分子在神經纖維中的彌散各向異性,直接導致信號傳導速度的減慢和傳遞信號的容量減少,這些都會對聯接大腦灰質間以及與運動神經元之間的白質纖維束傳導信息的能力造成損傷,從而導致腦癱患兒臨床表現出以運動異常為主的各種障礙。而運動功能的改善后在CST及周邊的FA值可見相應的提高,提示有代償性發育,神經突觸數目和神經聯結回路的增多,神經髓鞘的增加,周邊軸突繞道投射和分支聯結等[15]。因此CST的FA值尤其是內囊后肢部位可以在一定程度上評估和預測患兒運動障礙的程度。

以往腦性癱瘓運動障礙的評估和康復療效的評價很多是各類量表,包括有(1)肌力的評價;(2)肌張力(Ashworth法)和關節活動度(ROM)的評價;(3)粗大運動(GMFM)與精細動作(FMFM)的評價;(4)生活自理能力的評價(ADL)等。這些評定過程均帶有很大的主觀因素,同時被評估者的配合性也直接影響最終的結果。因此臨床測評時結合CST部位FA值,可以更客觀反映運動功能的水平和治療效果。

總之,痙攣型腦性癱瘓兒童白質纖維束的發育程度在臨床上與粗大運動功能之間存在正相關性,以內囊后肢部位最明顯。錐體束系FA值的高低一定程度上反映運動功能的發育情況,臨床上可以用內囊后肢部位的FA值作為痙攣型腦性癱瘓運動功能評估和康復的一項監測指標。

[1]Rosenbaum P.A report:the definition and classification of cerebral palsy April 2006[J].Developmental Medicine and Child Neurology,2007,109(49):8-14.

[2]Germany L,Ehlinger V,Klapouszczak D,et al.Trends in prevalence and characteristics of post-neonatal cerebral pasly cases:An European registry-based study[J].Res Dev Disabil,2013,34(5):1669-1677.

[3]李樹春.小兒腦性癱瘓[M].鄭州:河南科學技術出版社,2000:4.

[4]王珊珊,范國光,王 慈,等.MR擴散張量成像評價腦室旁白質軟化癥腦性癱瘓患兒認知功能的研究[J].中華放射學雜志,2012,46(3):203-208.

[5]Rose J,Butler EE,Lamont LE.Neonatal brain structure on MRI and diffusion tensor imaging,sex,and neurodevelopment in verylow-birthweight preterm children[J].Developmental Medicine and Child Neurology,2009,51(7):526-535.

[6]陳秀潔,李樹春.小兒腦性癱瘓的定義、分型和診斷條件[J].中華物理醫學和康復雜志,2007,29(5):309.

[7]Hendler T,Pianka P,Sigal M,et al.Delineating gray and white matter involvement in brain lesions:three-dimensional alignment of functional magnetic resonance and diffusion-tensor imaging[J].Journal of Neurosurgery,2003,99(6):1018-1027.

[8]Eduardo SG,Arthur FNG,Thomas BM,et al.Basic concepts of MR imaging,diffusion MR imaging,and diffusion tensor imaging[J].Magnetic Resonance Imaging Clinics of North America,2011,19(1):1-22.

[9]Lasry O,Shevell MI,Dagenais L.Cross-sectional comparison of periventricular leukomalacia in preterm and term children[J].Neurology,2010,74(17):1386-1391.

[10]Koerte I,Pelavin P,Kirmess B,et al.Anisotropy of transcallosal motor fibres indicates functional impairment in children with periventricular leukomalacia[J].Dev Med Child Neurol,2010,12(1):1469-1499.

[11]Staudt M,Pavlova M,Bohm S,et al.Pyramidal tract damage correlates with motor dysfunction in bilateral periventricular leukomalacia(PVL)[J].Neuropediatrics,2003,34(4):182-188.

[12]Hoon AH Jr,Stashinko EE,Nagae LM,et al.Sensory and motor deficits in children with cerebral palsy born preterm correlate with diffusion tensor imaging abnormalities in thalamocortical pathways[J].Dev Med Child Neurol,2009,51(9):697-704.

[13]Nagasunder AC,Kinney HC,Blüml S,et al.Abnormal microstructure of the atrophic thalamus in preterm survivors with periventricular leukomalacia[J].AJNR,2011,32(1):185-191.

[14]Yoshidal S,Hayakawal K,Yamamotol A,et al.Quantitative diffusion tensor tractography of the motor and sensory tract in children with cerebral palsy[J].Dev Med Child Neurol,2010,52(10):935-940.

[15]張曉凡,范國光,王志偉,等.磁共振彌散張量成像/擴散張量纖維束示蹤成像(DTI/DTT)對小兒腦癱早期診斷及康復評價的臨床意義[J].中國 CT 和 MRI雜志,2011,9(2):1-6.