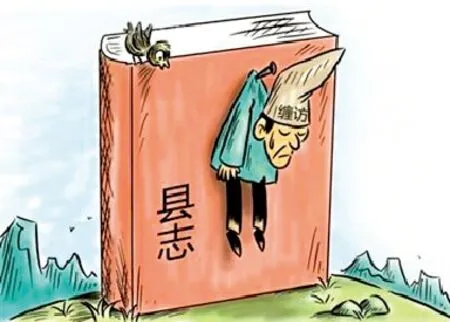

“纏訪入縣志”臭了誰

文_苗蠻子

“纏訪入縣志”臭了誰

文_苗蠻子

陜西旬陽縣為“扭轉社會風氣”,出臺相關規定,對確定的無理纏訪等負面典型,除了記入縣志,還要求“縣電視臺要制作評論節目,讓公眾知曉,讓社會評議”。此舉引起軒然大波。當地官方回應稱,所謂“記入縣志”本意不是阻止民眾正常信訪,而是針對專業鬧事者無理上訪而采取的舉措。據報道,目前尚無消息證實已經有“纏訪者”被記入縣志。

旬陽縣將纏訪者寫入縣志,無疑賦予了縣志“羞辱”的功能:通過縣志留“惡名”這種道德綁架,讓纏訪者及其子孫背上“歷史黑鍋”,從而起到懲戒、遏制作用。當地的一則官方通稿因此理直氣壯地宣稱,纏訪者在縣志“留下的要是‘惡名’,則是把自己和家族永遠地釘在歷史的恥辱柱上”。

在一種閉環的權力體系內,將作為不穩定因素的纏訪者打入史冊,顯然算不上“荒謬”,而不過是一級政府動用一切資源強化維穩的正常手段。作為一種維穩策略,不少地方主政者大概欣喜不已:“無理”與“有理”的界定,全由權力說了算。權力不想管你是客氣,想管你的時候,你就是“無理纏訪者”,就要“依法治民”,由此實現對治下之民從身體到心理的全方位管治。

然而,在現代政治文明已深入人心的今天,一些地方充斥官樣文章且可信度極差的縣志,實已在民眾中“死掉”,因而對纏訪者構不成什么實質性的傷害。這種非常脆弱的“以德治國”的幻覺,結果自然只是一場自欺欺人的鬧劇。因此,旬陽此舉,與其說是訪民的恥辱,不如說是權力的恥辱,更是法治的恥辱,“遺臭”的恰恰是當地主政者,而非訪民。

以此而論,我倒希望,旬陽官方不僅要將纏訪者寫進縣志,還應將一切妨礙地方穩定的人與事,都寫進縣志。歷史地來看,這未嘗不是好事——一方面,可以讓后人了解歷史上的今天曾經有過一種如此不文明的制度,這是縣志唯一稱得上是歷史的部分;另一方面,這或許是縣志改變其諂媚本質的機會。

不容否認,除多數上訪者有著合理合法的訴求,也確有極少數“職業訪民”“無理纏訪者”。這些人借“上訪”之名無休止地提出無理要求,以鬧事制造“壓力”要挾地方政府而獲利。而在維穩高壓下,或者某些官員本身就存在貓膩,地方政府為了息訪,而不惜對“鬧訪”者一味遷就、退讓,無條件滿足對方的漫天要價,最終使信訪工作嚴重扭曲變形,陷入“小鬧小解決、大鬧大解決、不鬧不解決”,以及“該解決的不解決,不該解決的亂解決”的怪圈;而與此同時,一個關于上訪的黑色產業應運而生。

對于無理纏訪者甚至黑色上訪公司,地方政府顯然不能一味妥協,理應依法對其進行懲處。然而,旬陽官方寄希望于通過“縣志”來解決此類難題,無疑是一個不折不扣的地方治理笑話,從一個側面顯示了當地在治理信訪問題上的乏力,以及權力濫用到了何種程度!這種悖逆文明法則、以“道德”為名的權力綁架,只會適得其反——非但沒有紓解民怨,反而會進一步加劇當地的信訪矛盾。

說到底,群眾之所以信“訪”不信“法”,表面上看在于政府部門的遷就與縱容,其實從根本上來說是“權大于法”的結果,這顯示了一些地方司法公信力的孱弱——因為在現行體制下,“權力”遠比“法律”管用,于是我們看到,公民的權益遭受侵犯,信訪已然成為公民優先于司法救濟的一種特殊權利;但與此同時,這種救濟手段,又在實際操作中變異為地方維穩的對象,最終導致信訪量不降反增。

現行信訪制度的這種兩難處境,說明了信訪制度的運轉邏輯缺乏足夠的合理性。對于“鬧訪者”,不乏治標之策,比如改革地方官員的信訪考核機制及責任追究機制;建立信訪案件處理上的“終審制”,避免無休止“鬧訪”;公開召開聽證會,揭露“惡意上訪者”的本質,讓其失去不知情的社會公眾的支持和同情等等。但根本上來說,亟須強“法”弱“權”,確保司法獨立以樹立司法救濟的權威,將權力關進法律的籠子。當司法真正成為社會公正的最后一道保障,“信訪不信法”的現象才會得到根本改觀。