由語言風(fēng)格手段的表現(xiàn)看唐代邊塞詩(shī)的語言風(fēng)格

黃曉東

(新疆師范大學(xué)文學(xué)院,新疆 烏魯木齊 830054)

邊塞詩(shī)是唐代詩(shī)歌的重要組成部分,也是唐詩(shī)當(dāng)中思想性最深刻,想象力最豐富,藝術(shù)性最強(qiáng)的部分,它屬于優(yōu)秀文化遺產(chǎn)的范圍,在詩(shī)歌史上占有十分重要的地位。從其產(chǎn)生伊始就有品評(píng)出現(xiàn),從古至今綿延不絕,其中不乏關(guān)于風(fēng)格的論述。如杜甫評(píng)論說:“高岑殊緩步,沈鮑得同行。意愜關(guān)飛動(dòng),篇中接渾茫。”[1](p2429)宋代嚴(yán)羽稱:“高岑之詩(shī)悲壯,讀之使人感慨。”[2](p181)劉大杰認(rèn)為岑高詩(shī)派“作風(fēng)奔放雄偉,以氣象見長(zhǎng),絕無恬靜淡遠(yuǎn)之趣”[3](p239)游國(guó)恩亦云“以高適、岑參為主,并有王昌齡、李頎等人共同形成了邊塞詩(shī)派,這是浪漫主義中一個(gè)重要流派。他們的詩(shī)表達(dá)了將士們從軍報(bào)國(guó)的英雄氣概,不畏邊塞艱苦的樂觀精神,描繪了雄奇壯麗的邊塞風(fēng)光,也反映了戰(zhàn)士們懷土思家的情緒,揭露了將士之間苦樂懸殊的不合理現(xiàn)象,使唐詩(shī)增加了無限新鮮壯麗的光彩。”[4](p12)由評(píng)論可見,一般認(rèn)為以高岑為代表的唐代邊塞詩(shī)的主要風(fēng)格特點(diǎn)是:雄渾豪放、慷慨悲涼、雄奇壯美。然而這些結(jié)論的得出,主要依靠的是評(píng)論者的感悟體驗(yàn),帶有較強(qiáng)的主觀色彩,是否正確,需要由詩(shī)歌本身來驗(yàn)證。“文學(xué)的復(fù)雜性決定了研究文學(xué)需要語言學(xué)的配合。”[5](p213)詩(shī)歌是語言的藝術(shù),我們可以從詩(shī)歌語言入手,去證明詩(shī)歌風(fēng)格的存在,使風(fēng)格成為看得見、摸得著的東西。

一、語言風(fēng)格、語言風(fēng)格手段及研究對(duì)象的說明

語言風(fēng)格“是語言表達(dá)上特有的格調(diào)和氣氛。”[6](p547)它由語言風(fēng)格手段構(gòu)成。語言風(fēng)格手段是指“語言結(jié)構(gòu)內(nèi)語音、語匯、語法和修辭中一切具有風(fēng)格功能的語言要素。它們是形成語言風(fēng)格的物質(zhì)基礎(chǔ)。”[6](p547)借助語言風(fēng)格學(xué)的研究方法,我們可以找出風(fēng)格所賴以存在的、有形可見的語言材料,便可將感諸心、訴諸神的精神產(chǎn)品表之于文。正如程祥徽所言:“從構(gòu)成言語作品的風(fēng)格要素和風(fēng)格手段上捕捉言語作品的風(fēng)格,就不會(huì)感到飄忽不定或捉摸不到了。”[7](p29)如將高適的《塞上聽吹笛》與李益的名作《聽曉角》對(duì)讀,我們可以看見由于使用了不同的語言手段而導(dǎo)致風(fēng)格上的差異。

高詩(shī)云:雪凈胡天牧馬還,月明羌笛戍樓間。

借問梅花何處落?風(fēng)吹一夜?jié)M關(guān)山。

李詩(shī)云:邊霜昨夜墮關(guān)榆,吹角當(dāng)城漢月孤。

無限塞鴻飛不度,秋風(fēng)卷入《小單于》。二詩(shī)同寫在邊塞城樓聽樂曲而產(chǎn)生的思鄉(xiāng)情緒,時(shí)間、景物亦相似,但表達(dá)的情緒、風(fēng)格明顯不同。從語音手段看:高詩(shī)所用的韻腳為“還、間、山”,屬平水韻中元音開口度大的“刪部”,屬于洪亮級(jí)的韻腳,常用于表現(xiàn)強(qiáng)壯、雄健的情感;李詩(shī)所用的韻腳為“榆、孤、于”,屬元音開口度小的“虞部”,屬于細(xì)微級(jí)的韻腳,常用于暗示憂傷、深沉和肅穆的情感。從詞語手段上看,李詩(shī)以“霜墮”寫出凄冷,高詩(shī)以“雪凈”寫出明朗;李詩(shī)以“秋風(fēng)”渲染肅殺,高詩(shī)以“風(fēng)吹”顯出雄闊;李詩(shī)以“月孤”襯托寂寞,高詩(shī)以“月明”呈現(xiàn)高爽。語言手段選用的不同,表現(xiàn)出李詩(shī)情緒低沉暗淡,格調(diào)哀怨傷感,以悲涼為主;高詩(shī)情緒高昂激揚(yáng),格調(diào)明快豪健,以雄邁為主。

漢語的風(fēng)格研究,自魏晉陸機(jī)、曹丕、鐘嶸、劉勰等建體立品后至今,所提出的風(fēng)格范疇,已有百余。丁金國(guó)在《語體風(fēng)格分析綱要》中,依據(jù)先賢所論,將語言風(fēng)格合并后分為陽(yáng)剛、陰柔、飄逸三類。陽(yáng)剛類的下位以雄渾、豪放、壯麗、悲慨為代表;陰柔類的下位以柔婉、綺麗、繁縟、纖秾、雋秀為代表;而飄逸類則以典雅、曠達(dá)、清新、平實(shí)、簡(jiǎn)約為代表。每類風(fēng)格的形成各有其獨(dú)特的語言風(fēng)格手段。我們將其作為分析唐代邊塞詩(shī)風(fēng)格的理論依據(jù)。

任何優(yōu)秀的文學(xué)作品,都是精辟的思想內(nèi)容和完美的語言形式相統(tǒng)一的結(jié)果。沒有思想內(nèi)容,就不能生成語言風(fēng)格。正如秦牧所說:“寫各種各樣的事物,應(yīng)該有各種各樣的筆墨,寫‘三萬里河?xùn)|入海,五千仞岳上摩天’一類的事物,和寫‘小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上頭’一類的事物,文字風(fēng)格怎能一個(gè)樣呢?我們的筆墨,有時(shí)應(yīng)該像怒潮奔馬那樣的豪放,有時(shí)又要像吹簫踏月那樣的幽清,有時(shí)應(yīng)該像冬冬雷鳴的戰(zhàn)鼓,有時(shí)又應(yīng)該像寒光閃閃的解剖刀。”[8](p240)對(duì)語言手段進(jìn)行分析前,我們首先需要根據(jù)表達(dá)內(nèi)容對(duì)詩(shī)歌進(jìn)行分類。

我們選取了頗具權(quán)威性、有著廣泛影響力的四部教材、著作——?jiǎng)⒋蠼堋吨袊?guó)文學(xué)發(fā)展史》、游國(guó)恩《中國(guó)文學(xué)史》、袁行霈《中國(guó)文學(xué)史》、胡大浚《唐代邊塞詩(shī)選注》,通過反復(fù)比對(duì),但凡其中至少兩部都選介的唐代邊塞詩(shī),都窮盡式地提取出來,作為我們的研究對(duì)象,從而得到楊炯、王翰、岑參、高適、王昌齡、崔顥、李益等24位詩(shī)人的61首邊塞詩(shī)。這61首詩(shī)歌可以說是唐代邊塞詩(shī)在各個(gè)時(shí)期的代表作。

我們根據(jù)表達(dá)內(nèi)容將所選詩(shī)歌分為三類,見下表。

表1 唐代邊塞詩(shī)主題分類

表1顯示,唐代邊塞詩(shī)表達(dá)的主題以“從軍報(bào)國(guó)的壯志豪情”(下簡(jiǎn)稱“豪情”)“戰(zhàn)爭(zhēng)帶來的憂憤思怨”(下簡(jiǎn)稱“思怨”)這兩類為主,表達(dá)“絕異中原的邊塞風(fēng)情”(下簡(jiǎn)稱“風(fēng)情”)主題的邊塞詩(shī)數(shù)目較少。不同主題的表達(dá),在語言風(fēng)格手段的選用上往往有所差異。

二、唐代邊塞詩(shī)語言風(fēng)格手段分析

1.語音風(fēng)格手段分析。

語音風(fēng)格手段就是有助于生成某些語言風(fēng)格的語音手段。漢語的語音風(fēng)格手段主要有同韻呼應(yīng)、平仄調(diào)配、音節(jié)配合、疊音自然等。由于唐代邊塞詩(shī)多為格律詩(shī),在平仄安排、音節(jié)配合上都有嚴(yán)格的規(guī)定,與同時(shí)代其他題材的格律詩(shī)沒有顯著的區(qū)別,而疊音在唐代邊塞詩(shī)中的數(shù)量也極其有限,因此最能體現(xiàn)唐代邊塞詩(shī)風(fēng)格特征的語音手段當(dāng)屬同韻呼應(yīng)。

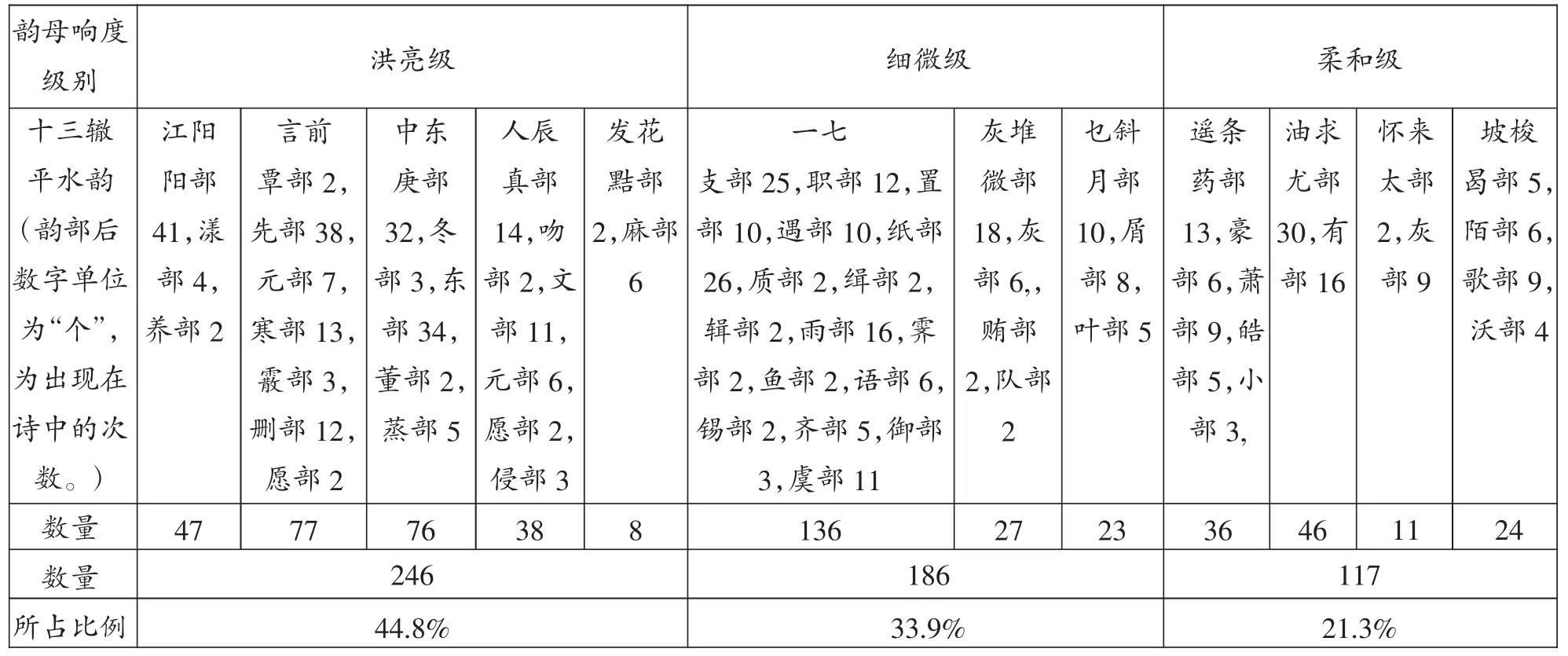

同韻呼應(yīng)又叫押韻,就是韻文中上下語句或隔句的末尾用同韻的字,這些韻字就是韻腳。“語音中的風(fēng)格要素是多方面的。拿詩(shī)歌的用韻來說,在詩(shī)歌中選用不同的韻就可以表現(xiàn)出不同的思想感情,而使作品具有不同的氣氛和格調(diào)。”[9](p505)“元音開口度大小能表達(dá)雄壯、激越或沉郁凄婉的不同格調(diào)”[6](p547)依據(jù)韻母元音開口度的大小,語言學(xué)家把十三轍作三級(jí)劃分:江陽(yáng)、言前、中東、人辰、發(fā)花諸韻響度相對(duì)高,屬洪亮級(jí);一七、灰堆、姑蘇、乜斜響度低弱,屬細(xì)微級(jí);遙條、油求、懷來、坡梭,響度較前者低,較后者高,居二者之間,屬柔和級(jí)。不同的韻有不同的風(fēng)格色彩,是生成不同表現(xiàn)風(fēng)格的手段。一般說來,洪亮級(jí)的韻,通常用于表達(dá)豪放、贊美、興奮、慷慨激昂的感情,有助于構(gòu)成陽(yáng)剛類的風(fēng)格;細(xì)微級(jí)的韻通常用來表現(xiàn)纏綿、憂郁、哀悼、悲憤的感情,有助于構(gòu)成陰柔類的風(fēng)格;柔和級(jí)的韻通常用來表達(dá)柔美、細(xì)膩、平和的感情,有助于構(gòu)成飄逸類的風(fēng)格。所選61首詩(shī),韻腳總數(shù)共計(jì)549個(gè),我們對(duì)其進(jìn)行歸類。由于十三轍是明清以后廣泛運(yùn)用的理論,不能完全解釋唐代邊塞詩(shī)所有的用韻情況,因此我們的研究是在找出十三轍與平水韻之間對(duì)應(yīng)關(guān)系的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。

表2顯示:洪亮級(jí)韻腳246個(gè),所占比例為44.8%;細(xì)微級(jí)韻腳186個(gè),所占比例為33.9%;柔和級(jí)韻腳117個(gè),所占比例為21.3%。這些數(shù)據(jù)說明,唐代邊塞詩(shī)中表現(xiàn)陽(yáng)剛類風(fēng)格的語音手段略占優(yōu)勢(shì),表現(xiàn)陰柔類風(fēng)格的語音手段次之,表現(xiàn)飄逸類風(fēng)格的語音手段第三。下面我們進(jìn)一步考察語音手段在不同主題邊塞詩(shī)中的分布情況。

表3顯示,唐代豪情類邊塞詩(shī),韻腳總數(shù)為206個(gè),其洪亮級(jí)韻腳為115個(gè),所占比例為55.8%;細(xì)微級(jí)韻腳和柔和級(jí)分別為55個(gè)和36個(gè),所占比例為26.7%和17.5%,語音手段的選用表明此類詩(shī)歌陽(yáng)剛類風(fēng)格特點(diǎn)占絕對(duì)優(yōu)勢(shì),陰柔類與飄逸類各占的比例較小。思怨類邊塞詩(shī),韻腳總數(shù)為314個(gè),其洪亮級(jí)韻腳為126個(gè),所占比例為40.1%;細(xì)微級(jí)韻腳和柔和級(jí)韻腳分別為118個(gè)和70個(gè),所占比例為37.6%和22.3%,語音手段的選用表明此類詩(shī)歌陽(yáng)剛類風(fēng)格特點(diǎn)與陰柔類風(fēng)格特點(diǎn)均占有較大的比例,而飄逸類所占比例較小。風(fēng)情類邊塞詩(shī),韻腳總數(shù)為29個(gè),其洪亮級(jí)韻腳僅為5個(gè),所占比例為17.2%;細(xì)微級(jí)和柔和級(jí)韻腳之和為13個(gè),所占比例為44.8%和37.9%,語音手段的選用表明此類詩(shī)歌陰柔類和飄逸類的風(fēng)格特點(diǎn)占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

2.詞語風(fēng)格手段分析。

詞語風(fēng)格手段就是有助于生成某些語言風(fēng)格的詞匯及短語手段。一般人們?cè)谶M(jìn)行語言本體研究時(shí),總是把詞語固有的意義和語法意義分為兩部分,前者歸入語匯學(xué)范疇,后者歸入語法學(xué)范疇。然而,當(dāng)詞語出現(xiàn)在作品中時(shí),兩部分意義實(shí)際上是有機(jī)的統(tǒng)一體,整體在發(fā)揮作用,不宜分割開來。因此我們?cè)诜治鎏拼吶?shī)的詞語手段時(shí),其意義既包含有詞語意義,也包含有語法意義。

表2 61首唐代邊塞詩(shī)用韻情況統(tǒng)計(jì)(韻腳總數(shù):549個(gè))

表3 549個(gè)韻腳在唐代三類邊塞詩(shī)中的分布情況

黎運(yùn)漢認(rèn)為“豪放的作品常常選用那些雄偉壯麗的名詞、遒勁有力的動(dòng)詞以及富有鋪張揚(yáng)厲意味的形容詞、范圍闊大的數(shù)量詞組合成句,構(gòu)成一種寬廣浩大的場(chǎng)面,表現(xiàn)某種豪放雄健的瑰麗圖景。”[10](p224)這里黎先生已將詞的詞匯意義和語法意義統(tǒng)一起來研究風(fēng)格了。然而具體到唐邊塞詩(shī)中,我們卻不能單純地以詞為單位研究風(fēng)格。有些詞本身可以作為表現(xiàn)某種風(fēng)格的手段,如“沙漠、戈壁、鷹、兵”,或雄偉壯闊,或富有力量,適宜表現(xiàn)陽(yáng)剛類的風(fēng)格。而有些詞,如“風(fēng)”,本身難以作為構(gòu)成某一風(fēng)格的手段,但當(dāng)它與修飾語、陳述語結(jié)合在一起時(shí),表達(dá)風(fēng)格的能力立現(xiàn),如:“狂風(fēng)”“惠風(fēng)”“清風(fēng)”分別表現(xiàn)了陽(yáng)剛類、陰柔類、飄逸類三種不同的風(fēng)格。當(dāng)岑參筆下“如刀的風(fēng)、折百草的風(fēng)、夜吼的風(fēng)、吹石亂走的風(fēng)”出現(xiàn)在讀者眼前時(shí),陽(yáng)剛豪邁之氣撲面而來。因此,我們?cè)谔接戯L(fēng)格時(shí),不能將名詞、動(dòng)詞、形容詞等分開研究,應(yīng)將它們組合成短語后整體表現(xiàn)出的意象納入我們的研究中。

丁金國(guó)對(duì)歷代先賢的風(fēng)格論進(jìn)行研究時(shí)發(fā)現(xiàn),從唐代司空?qǐng)D的《詩(shī)品》,到清代顧翰的《補(bǔ)詩(shī)品》等著作,歷時(shí)千年,各類風(fēng)格摹狀所用的意象竟驚人一致。在此基礎(chǔ)上,丁先生對(duì)表達(dá)各類風(fēng)格的具有代表性的意象進(jìn)行了提取,認(rèn)為“陽(yáng)剛系的典型意象是:狂風(fēng)、激浪、高山、大河、奔馬、大漠、鏖戰(zhàn)、癲狂等。”[11](p234)其語義特征為:表達(dá)的時(shí)空范圍大、動(dòng)作性強(qiáng),常用紅、黃、橙等暖色系色彩詞。“陰柔系的典型意象是:朱樓、繡幕、緩漪、柳蔭、孤云、細(xì)雨、惠風(fēng)、麗日、碧山、秀水、桃花、美人、粉蝶、飛燕、黃鸝、流鶯等。”[11](p234)其語義特征為:表達(dá)的時(shí)空范圍小、動(dòng)作性弱或無動(dòng)作性,常用紫、黑等色彩詞。“飄逸系的典型意象是:清風(fēng)、朗月、碧水、藍(lán)天、舒云、煙嵐、海波、清流、白雪、梅鹿、丹鶴、峰巒、古剎、松濤、鳴澗、游俠、逸仙等。”[11](p234)其語義特征為:表達(dá)的時(shí)空范圍可大可小,但動(dòng)作性中等,常用白、綠、藍(lán)、青等色彩詞。我們嘗試考察表達(dá)上述典型意象的詞語在唐代邊塞詩(shī)中的分布情況。由于同一意象出現(xiàn)在不同作家筆下,甚至是同一作家筆下時(shí),表達(dá)意象的中心名詞雖是固定不變的,然而附加在其之上的修飾語、陳述語卻不可能完全相同,如上例中陽(yáng)剛類的典型意象“狂風(fēng)”僅在岑參一人筆下,就呈現(xiàn)出多種姿態(tài)。因此,我們的研究分三步走:1.提取上述意象中的中心名詞;2.在所選詩(shī)中進(jìn)行檢索,看出現(xiàn)了哪些中心名詞;3.結(jié)合詩(shī)中這些中心名詞的修飾語、陳述語對(duì)其進(jìn)行風(fēng)格手段歸類。如可將岑參筆下“如刀的風(fēng)、折百草的風(fēng)、夜吼的風(fēng)、吹石亂走的風(fēng)”均歸入“狂風(fēng)類”,屬陽(yáng)剛類詞語風(fēng)格手段。

從上述典型意象中,我們提取出39個(gè)中心名詞,檢索后發(fā)現(xiàn)其中“風(fēng)、浪、山、河、馬、漠、戰(zhàn)、樓、幕、柳、云、雨、日、水、花、人、燕、月、天、煙、海、波、流、雪、峰、俠”等26個(gè)都在邊塞詩(shī)中出現(xiàn),出現(xiàn)次數(shù)有多有少。其出現(xiàn)形態(tài)及分布如下表:

表4顯示:①典型意象所用詞語總數(shù)為339個(gè),陽(yáng)剛類意象詞語186個(gè),所占比例為54.9%;陰柔類意象詞語91個(gè),所占比例為26.8%;飄逸類意象詞語62個(gè),所占比例為18.3%。這些數(shù)據(jù)說明,唐代邊塞詩(shī)中表現(xiàn)陽(yáng)剛類風(fēng)格的詞語手段占絕對(duì)優(yōu)勢(shì),表現(xiàn)陰柔類風(fēng)格的詞語手段次之,表現(xiàn)飄逸類風(fēng)格的詞語手段第三。詞語手段的分布情況與語音手段分布情況基本一致。②豪情類邊塞詩(shī),典型意象所用詞語總數(shù)為134個(gè),陽(yáng)剛類意象詞語為89個(gè),所占比例為66.4%;陰柔類和飄逸類意象詞語分別為25個(gè)和20個(gè),所占比例為18.7%和14.9%,詞語手段的選用表明此類詩(shī)歌陽(yáng)剛類風(fēng)格特點(diǎn)占絕對(duì)優(yōu)勢(shì),陰柔類與飄逸類各占的比例較小。思怨類邊塞詩(shī),典型意象所用詞語總數(shù)為168個(gè),陽(yáng)剛類、陰柔類和飄逸類意象詞語數(shù)依次為72個(gè)、58個(gè)和38個(gè),所占比例分別為42.9%、34.5%和22.6%,詞語手段的選用表明此類詩(shī)歌陽(yáng)剛類風(fēng)格特點(diǎn)與陰柔類風(fēng)格特點(diǎn)均占有較大的比例,而飄逸類所占比例較小。風(fēng)情類邊塞詩(shī),典型意象所用詞語總數(shù)為37個(gè),陽(yáng)剛類、陰柔類和飄逸類意象詞語數(shù)依次為25個(gè)、8個(gè)和4個(gè),所占比例分別為67.6%、21.6%和10.8%,詞語手段的選用表明此類詩(shī)歌陽(yáng)剛類風(fēng)格特點(diǎn)占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

表4 詞語風(fēng)格手段在唐代邊塞詩(shī)中的分布情況

3.修辭格風(fēng)格手段分析。

修辭格風(fēng)格手段就是有助于生成某些語言風(fēng)格的修辭格手段。修辭格在語言風(fēng)格的構(gòu)成中具有十分重要的作用。每一種修辭格都有美學(xué)功能,都可作風(fēng)格表達(dá)手段,有些修辭格有多種風(fēng)格功能。張德明說:“我們所講的常用修辭格的修辭效果都有一種主要的風(fēng)格色彩或語體特征。如:運(yùn)用比興、雙關(guān)。反語、婉曲、象征等能明顯地形成委婉含蓄的風(fēng)格,運(yùn)用借代、夸張、仿擬、諧音、降用(大詞小用)等能明顯地形成幽默諷刺的風(fēng)格等”。[12](p105)鄭頤壽認(rèn)為“比喻、比擬、借代、摹狀、移就,易成藻麗;夸張、排比、反復(fù)、層遞,有助于勁健。柔婉者好用婉曲、諱飾、折繞、析字、比擬;詼諧者多見雙關(guān)、仿擬、歇后、比喻。”[13](p305)黎運(yùn)漢指出“豪放是氣勢(shì)浩瀚,夸張、排比、反復(fù)、反詰和連珠等都有這種風(fēng)格功用”[10](p177)同時(shí)指出柔婉、含蓄、明快、樸實(shí)、藻麗、簡(jiǎn)約、繁豐等風(fēng)格常用的修辭格。按照丁金國(guó)的理論,勁健、豪放可歸入陽(yáng)剛類風(fēng)格,柔婉、含蓄、藻麗、繁豐可歸入陰柔類風(fēng)格;平實(shí)、簡(jiǎn)約、明快可歸入飄逸類風(fēng)格。通過對(duì)上述理論的比較、分析和提取,結(jié)合各類辭格在唐邊塞詩(shī)中的表現(xiàn),我們認(rèn)為,唐代邊塞詩(shī)中,陽(yáng)剛類風(fēng)格常用的修辭格手段為:夸張、反復(fù)、頂真、反問;陰柔類風(fēng)格常用的修辭格手段為:借代、借喻、暗喻、摹擬、用典、映襯、雙關(guān);飄逸類風(fēng)格常用的修辭格手段為明喻、比擬、對(duì)比、對(duì)偶。其分布情況如下表。

表5顯示:①所選邊塞詩(shī)所用主要辭格總數(shù)為370個(gè),陽(yáng)剛類修辭格68個(gè),所占比例為18.4%;陰柔類修辭格166個(gè),所占比例為44.9%;飄逸類修辭格136個(gè),所占比例為36.7%。這些數(shù)據(jù)說明,唐邊塞詩(shī)很少使用陽(yáng)剛類修辭格手段,較多地使用陰柔類和飄逸類修辭格手段②豪情類邊塞詩(shī),修辭格總數(shù)為171個(gè),陽(yáng)剛類辭格為24個(gè),所占比例僅為14%;陰柔類和飄逸類修辭格分別為84個(gè)和63個(gè),所占比例為49%和37%。修辭格手段的選用表明此類詩(shī)歌陰柔類風(fēng)格特點(diǎn)與飄逸類風(fēng)格特點(diǎn)均占有較大的比例,而陽(yáng)剛類所占比例很小。思怨類邊塞詩(shī),修辭格總數(shù)為173個(gè),陽(yáng)剛類、陰柔類和飄逸類意象詞語數(shù)依次為34個(gè)、77個(gè)和62個(gè),所占比例分別為19.7%、44.5%和35.8%。修辭格手段的選用表明此類詩(shī)歌陰柔類風(fēng)格特點(diǎn)與飄逸類風(fēng)格特點(diǎn)均占有較大的比例,而陽(yáng)剛類所占比例很小。風(fēng)情類邊塞詩(shī),修辭格總數(shù)為26個(gè),陽(yáng)剛類、陰柔類和飄逸類意象詞語數(shù)依次為10個(gè)、5個(gè)和11個(gè),所占比例分別為38.5%、19.2%和42.3%,修辭格的選用表明此類詩(shī)歌陽(yáng)剛類風(fēng)格特點(diǎn)和飄逸類風(fēng)格特點(diǎn)占優(yōu)勢(shì),陰柔類風(fēng)格特點(diǎn)所占比例很小。

表5 唐代各類邊塞詩(shī)主要辭格分布情況

三、唐代邊塞詩(shī)的語言風(fēng)格

語言風(fēng)格雖然由語言風(fēng)格手段來表現(xiàn),但個(gè)別的、零散的、單一的語言手段不能構(gòu)成語言風(fēng)格。一系列語言風(fēng)格手段相融合后,綜合呈現(xiàn)出的整體氣氛格調(diào)才是語言風(fēng)格。我們將語音手段、詞語手段、修辭格手段綜合起來進(jìn)行考察,發(fā)現(xiàn)唐代邊塞詩(shī)風(fēng)格并非單一地表現(xiàn)為雄健豪放的陽(yáng)剛類,而是呈現(xiàn)出復(fù)雜多樣性。

以“從軍報(bào)國(guó)的壯志豪情”為主題的邊塞詩(shī),陽(yáng)剛類、陰柔類、飄逸類語言手段綜合平均后,所占的比例分別為:45.4%、31.5%和23.1%。表明此類詩(shī)歌,表現(xiàn)出的飄逸類風(fēng)格較少,陽(yáng)剛類的風(fēng)格占優(yōu)勢(shì),陰柔類風(fēng)格次之,整體體現(xiàn)出“剛中帶柔”的特點(diǎn)。

以“戰(zhàn)爭(zhēng)帶來的憂憤思怨”為主題的邊塞詩(shī),陽(yáng)剛類、陰柔類、飄逸類語言手段綜合平均后,所占的比例分別為:34.2%、38.9%和26.9%。表明此類詩(shī)歌,表現(xiàn)出的飄逸類風(fēng)格較少,陽(yáng)剛類風(fēng)格與陰柔類風(fēng)格相差不多,整體體現(xiàn)出“剛?cè)嵯酀?jì)”的特點(diǎn)。

以“絕異中原的邊塞風(fēng)情”為主題的邊塞詩(shī),陽(yáng)剛類、陰柔類、飄逸類語言手段綜合平均后,所占的比例分別為:41.1%、28.5%、30.4%。表明此類詩(shī)歌,陽(yáng)剛類風(fēng)格占優(yōu)勢(shì),飄逸類風(fēng)格次之,陰柔類風(fēng)格第三。整體也體現(xiàn)出“剛中帶柔”的特點(diǎn)。

用此方法還可以分析出唐代不同時(shí)期邊塞詩(shī)風(fēng)格上的差異。雖然不是所有的語言現(xiàn)象都可以用語言風(fēng)格的理論去解釋,也不是所有語言手段的風(fēng)格歸類標(biāo)準(zhǔn)都明確單一。但我們可以在探討過程中具體感知唐代邊塞詩(shī)的“語言風(fēng)格”究竟是一種怎樣的形態(tài)。此研究既可為語言風(fēng)格理論提供例證,對(duì)文學(xué)研究亦有借鑒價(jià)值。

[1]杜甫.寄彭州高三十五使君適虢州岑二十七長(zhǎng)史參三十韻.全唐詩(shī)(第四冊(cè)卷)[M].北京:中華書局,1999.

[2][宋]嚴(yán)羽著.滄浪詩(shī)話校注[M].郭紹虞,校注.北京:人民文學(xué)出版社 2006.

[3]劉大杰.中國(guó)文學(xué)發(fā)展史[M].天津:百花文藝出版社,2007.

[4]游國(guó)恩.中國(guó)文學(xué)史[M].蘭州:甘肅教育出版社,1988.

[5]邱兆祥,等.社會(huì)科學(xué)新學(xué)科辭典[M].北京:北京工業(yè)大學(xué)出版社,1991.

[6]邢福義.現(xiàn)代漢語[M].北京:高等教育出版社,1998.

[7]程祥徽.語言風(fēng)格初探[M].香港:三聯(lián)書店香港分店,1985.

[8]秦牧.散文創(chuàng)作談.長(zhǎng)街燈語[M].天津:百花文藝出版社,1979.

[9]胡裕樹.現(xiàn)代漢語[M].上海:上海教育出版社,2013.

[10]黎運(yùn)漢.漢語風(fēng)格學(xué)[M].廣州:廣東教育出版社,2000.

[11]丁金國(guó).語體風(fēng)格分析綱要[M].廣州:暨南大學(xué)出版社,2009.

[12]張德明.語言風(fēng)格學(xué)[M].長(zhǎng)春:東北師范大學(xué)出版社,1990.

[13]鄭頤壽.辭章體裁風(fēng)格學(xué)[M].廣州:暨南大學(xué)出版社,2008.

- 湖北社會(huì)科學(xué)的其它文章

- 轉(zhuǎn)識(shí)成質(zhì)與轉(zhuǎn)質(zhì)成行:關(guān)于大學(xué)生思想政治教育路徑的思考

- 研究型大學(xué)內(nèi)涵的轉(zhuǎn)向及其研究新進(jìn)展

- 評(píng)價(jià)理論視閾下《論語·述而》態(tài)度意義分析

- 我國(guó)加工貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的實(shí)證研究

- 中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)集中的區(qū)域差異及其對(duì)房?jī)r(jià)影響研究

- 人力資本與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系研究