天津地區地面灌溉工程灌溉設計保證率的優化選擇

王賽朝,王仰仁,亢林建,韓娜娜

(1.臨汾市汾西水利管理局,山西臨汾041000;2.天津農學院水利工程學院,天津300384)

天津地區地面灌溉工程灌溉設計保證率的優化選擇

王賽朝1,王仰仁2,亢林建1,韓娜娜2

(1.臨汾市汾西水利管理局,山西臨汾041000;2.天津農學院水利工程學院,天津300384)

灌溉設計保證率,是指多年期作物在干旱缺水情況下由灌溉工程供水抗旱的保證程度。在灌溉工程設計規劃中,灌溉設計保證率會影響到工程的規模、效益及投資費用,是灌溉工程設計的一項重要依據。其選擇的方法一般是根據灌區氣候條件及作物種類查表選用,可能不符合經濟原則。以天津地區為研究對象進行氣象資料的長系列分析,通過不同灌溉保證率下灌溉用水量、作物產量及相應增產效益的計算和分析,研究了天津地區地面灌溉工程灌溉設計保證率。

灌溉保證率;效益;優化;冬小麥

1 引言

灌溉設計保證率[1]是指多年期作物在干旱缺水情況下由灌溉工程供水抗旱的保證程度,是灌區用水量在多年間能夠得到充分滿足的幾率,一般以正常供水的年數與總年數的百分比表示。在設計農田水利灌溉工程時,必須要根據工程所在地的情況,特別是當地水源狀況和作物種類,確定灌溉工程的規模。選定的灌溉設計保證率是否合理,將直接影響灌區灌溉面積的大小、灌區各類工程的尺寸以及相應的經濟效益[2]。

1999年印發的《灌溉排水渠系設計規范》對我國不同地區、不同種植情況的灌溉設計保證率均作出了規定。可以看出,我國的灌溉設計保證率采用情況是南方高于北方,豐水地區高于缺水地區,南方灌區為80%~90%,北方灌區一般為75%[3]。國民經濟的快速發展和糧食需求量的日益增加,對農業灌溉工程的質量提出了更高的要求[1]。灌溉設計保證率的選擇一般是根據灌區氣候條件及作物種類查表選用。但是,在實際農業生產中,發現這種方法較為粗糙,忽視了不同地區和灌區的自然經濟條件,這樣選擇的灌溉設計保證率有可能不符合經濟原則。

分析表明,現行灌溉保證率指標沒有考慮到缺水的時間效應,即同樣的缺水在不同時段對作物產量的影響是不同的;缺水的程度效應,即同一時段不同的缺水程度影響也不同[4]。這樣造成的影響就是灌溉保證率指標經濟意義不明確,不利于指導灌溉管理實踐。在灌溉保證率的優選和論證方面,鄒谷泉等[3]提出采用水利經濟分析方法對不同設計保證率方案的投資和多年間的年運行費、灌溉增產效益等進行計算和選優,最后選定經濟合理的灌溉設計保證率。沈佩君等人[2]針對漳河灌區,建立了篩選模型和長系列優化調度模型相結合的決策模型,確定了在一定水資源條件下的不同灌溉面積及其相應的灌溉保證率,并應用作物水分生產函數估算灌區歷年灌溉效益。

2 研究方法

針對天津地區,假定灌區水源工程,并以種植冬小麥和玉米兩種作物的灌區為例,通過綜合比較灌溉設計保證率以及相關的經濟指標,對灌區灌溉保證程度進行系統分析,以灌區的凈增產效益最大為目標,確定天津地區最適宜的灌溉設計保證率。

2.1 作物需水量計算

現有作物需水量計算方法可大致分為兩種,第一種是直接計算作物需水量,第二種是通過計算參照作物需水量來計算實際作物需水量。筆者采用第二種方法計算作物需水量,首先采用Penman-Men?teith公式[5]計算參照作物需水量,然后利用作物系數計算作物需水量。其計算公式為:

式中:ETm為某階段內的作物需水量(mm);E0為與ETm同階段的水面蒸發量(mm),這里E0為20 cm口徑蒸發皿的蒸發值;α為需水系數,為需水量與水面蒸發量的比值。

2.2 不同灌溉保證率條件下的灌溉用水量計算及

其灌溉制度確定

在合理灌溉、不產生深層滲漏且沒有地下水補給的條件下,可用下式計算旱作農田作物灌溉用水量:

式中:M為某階段內的灌溉用水量(mm);ETm為相應階段內的作物需水量(mm);P為相應階段內的有效降水量(mm),筆者采用降水有效利用系數法計算[6]。

采用式(1)和(2),利用降水、蒸發資料逐年求得灌溉用水量。然后做頻率分析,求得不同頻率條件下的灌溉用水量。實際灌溉情況下,灌區總有部分年份灌溉供水量不能滿足作物的需水要求,屬于非充分灌溉。另外,由于降水量等氣象因素變化的不確定性,未來年份是充分供水還是非充分供水,目前情況下還難于準確預測,因此農戶常常根據多年經驗或根據試驗等確定的灌溉制度來確定灌水時間。

2.3 作物產量計算

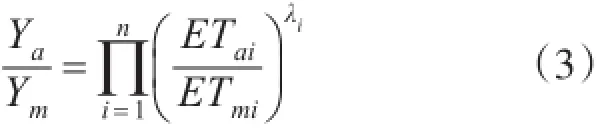

作物產量計算采用國內外應用較為普遍的相乘模型,即:

式中:i為作物生長階段編號;n為劃分的階段數目;λi為作物第i階段的缺水敏感指數,此值的大小反映該階段缺水后引起的減產程度,即λ值越大減產率越大;Ya為作物非充分供水條件下的產量,稱為實際產量(t/hm2);Ym為作物充分供水條件下的產量,稱為潛在產量(t/hm2);ETai為與Ya對應的第i階段的作物實際騰發量(mm);ETmi為與Ym對應的第i階段的作物最大騰發量(mm)。

這里最大騰發量采用式(1)計算,實際騰發量的計算則采用簡化方法,現簡述如下。

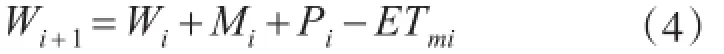

對于階段i,其階段末根系層土壤儲水量計算公式為:

式中:Wi,Wi+1分別為階段i初和末根系層土壤儲水量(mm);其他符號意義同上。

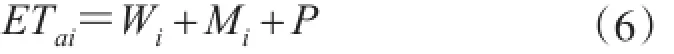

若Wi+1≥0,該階段實際騰發量為:

且若Wi+1>Wf,則發生深層滲漏,其滲漏損失水量D=Wi+1-Wf,其中Wf為作物根系層田間持水量(mm);若Wi+1≤Wf,則該階段深層滲漏損失水量D=0。

若Wi+1<0,則該階段實際騰發量為:

為了避免計算過程中階段實際騰發量等于零(即ETai=0),階段劃分不宜太短。

2.4 灌溉效益計算及適宜灌溉保證率的確定

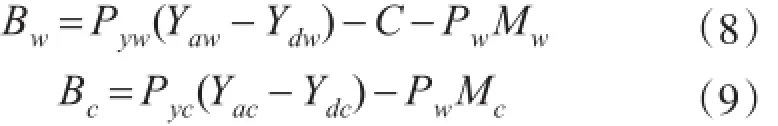

單位面積灌溉增產效益計算公式為:

其中:

式中:B為單位面積上的增產效益(元/hm2);Bw,Bc分別為小麥和玉米單位面積上的增產效益(元/hm2);Pyw,Pyc分別為小麥和玉米的收購價格(元/kg);Yaw,Yac分別為小麥和玉米灌水產量(kg/hm2);Ydw,Ydc分別為小麥和玉米不灌溉時的產量(kg/hm2);Mw,Mc分別為小麥和玉米全生育期灌溉用水量(mm);Pw為灌溉用水價格(元/m3);C為地面灌溉工程單位面積投資(元/hm2),考慮到投資是一次性的,為避免重復計算,全部放在小麥的效益計算公式中。

通過上述步驟分別求出不同灌溉保證率下的灌區增產效益,并作圖分析,可求得增產效益最大值所對應的灌溉設計保證率,該灌溉保證率即為對應當地氣候特點和現狀種植水平的最優灌溉保證率。

3 實例計算

3.1 降水蒸發量資料

本實例計算采用天津市1939—2007年降水量和蒸發量資料。針對天津市主要作物的種植模式為冬小麥復播玉米,故將當年10月開始到來年9月的資料算作為1個計算年。

3.2 模型參數及取值

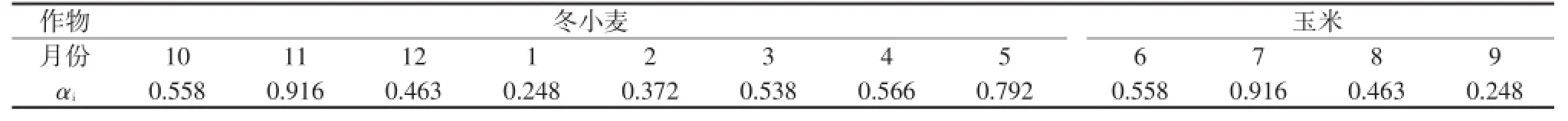

天津地區冬小麥復播玉米模式的種植時間與山西臨汾市基本一致,故式(1)中的α采用山西臨汾市試驗結果[5],見表1。

表1 冬小麥復播玉米分月需水系數α值

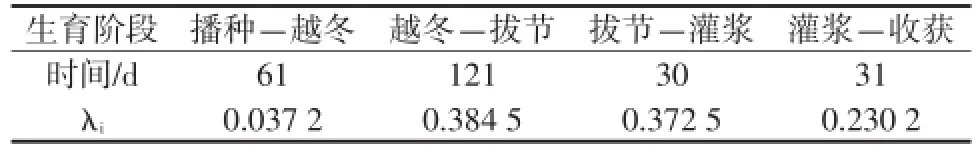

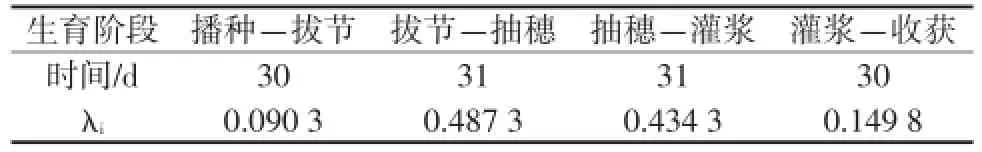

考慮到天津市農田土壤的普遍特性,土壤容重取γ=1.4 t/m3,土壤計劃濕潤層深度取H=1.0 m,田間持水率取θf=24%。式(3)中作物的潛在產量,冬小麥取為6 750 kg/hm2,玉米取為7 500 kg/hm2,灌水定額取值變化于75~90 mm,作物生長前期取大值、后期取小值。為簡化計算,將冬小麥生長階段分為“播種—越冬”(10月1日—11月30日)、“越冬—拔節”(12月1日—3月31日)、“拔節—灌漿”(4月1—30日)和“灌漿—收獲”(5月1—31日)4個階段,分別稱為階段1、階段2、階段3和階段4;對玉米也做同樣的處理,分為“播種—拔節”“拔節—抽穗”“抽穗—灌漿”和“灌漿—收獲”4個階段,對應時間為6、7、8和9月。相應的冬小麥和玉米分階段水分敏感指數(λ),參照文獻[7],并按照累積曲線方式確定,見表2—3。

表2 冬小麥水分敏感指數

表3 玉米水分敏感指數

采用當地當時農產品價格,即式(8)和(9)中作物的收購價格冬小麥為2.2元/kg、玉米為2.3元/kg,地面灌溉工程單位面積上的投資為450元/hm2,灌溉用水價格為0.6元/m3。

4 結果分析

4.1 作物需水量隨時間的變化趨勢

利用式(1)和1939—2007年天津地區蒸發量資料,計算出冬小麥復播玉米種植模式條件下逐年作物需水量,結果如圖1所示。由圖1可知,作物需水量年際間變化較大,最大值為1 264 mm,最小值為727 mm;且近60年來,作物需水量有明顯的減小趨勢。

圖1 作物多年需水量計算結果

4.2 不同灌溉保證率條件下的灌溉供水量及灌溉制度

利用式(2)和1939—2007年天津降水量資料計算歷年的灌溉供水量,進行頻率分析,得出不同保證率的灌溉供水量,見表4。以式(7)計算的最大效益為目標函數,按照有關灌溉制度結果,將當年灌水量的2/3分配給冬小麥、1/3分配給玉米,以此確定不同灌溉保證率條件下的灌溉制度,見表4。

表4 不同灌溉保證率調節下的灌溉供水量

4.3 不同灌溉保證率條件下的作物產量及其相應

的實際騰發量

利用式(3)—(6)及降水量、潛在騰發量和灌溉制度等數據,可求得冬小麥、玉米兩種作物在不同灌溉保證率情況下的多年平均產量及其相應的實際騰發量,計算結果見表5。

表5 不同灌溉保證率條件下冬小麥和玉米多年平均產量及其騰發量

續表5不同灌溉保證率條件下冬小麥和玉米多年平均產量及其騰發量

4.4 灌溉效益分析

利用式(7)—(9)及已有數據計算,得出在不同灌溉保證率下的兩種作物的單位面積增產效益及總增產效益,計算結果見表6。根據表6數據,繪制出效益—保證率關系曲線,如圖2所示。由圖2可以看出,總增產效益最大所對應的灌溉保證率變化于60%~80%,與現行規范[7]中規定的“以旱作為主缺水地區灌溉設計保證率50%~75%”相比,基本一致,說明現有規范中的灌溉設計保證率建議值是合理的。但筆者計算的灌溉設計保證率比規范建議值略偏大,主要原因是冬小麥復播玉米種植模式的效益較一般的種植模式偏大。

表6 作物在不同灌溉保證率調節下的增產效益

圖2 不同灌溉保證率下的增產效益

5 結論

筆者針對天津地區,以種植冬小麥和玉米兩種作物的灌區為例,在一定水源條件下通過不同灌溉保證率下灌溉用水量、作物產量及相應增產效益等的計算和分析,對不同灌溉保證率的增產效益進行對比分析,得出該地區最優的灌溉保證率為60%~80%,與現行規范中的建議值基本一致。模擬計算中沒有考慮灌水延續期,且采用了冬小麥復播玉米的種植模式,因而模擬計算的增產效益偏大,相應地由此確定的灌溉設計保證率也可能偏大。

[1]趙惠新,李兆宇.關于提高灌溉設計保證率的必要性分析[J].中國農村水利水電,2011,(6):52-54.

[2]沈佩君,劉洪先,劉厚斌,等.灌溉保證率的優選及其經濟論證[J].武漢水利電力大學學報,1994,(4):351-357.

[3]鄒谷泉,胡采林.灌溉設計保證率的優化選擇[J].海河水利,1990,(5):17-23.

[4]尹正杰,王小林,胡鐵松,等.灌溉供水可靠度的經濟設計[J].灌溉排水學報,2005,(2):52-54.

[5]王仰仁,孫小平.山西農業節水理論與作物高效用水模式[M].北京:中國科學技術出版社,2003.

[6]王仰仁,灌溉排水工程學[M].北京:中國水利水電出版社,2014.

[7]GB 50288-1999,灌溉排水工程設計規范[S].

TV93;S274.1

A

1004-7328(2015)01-0033-04

10.3969/j.issn.1004-7328.2015.01.013

2014-11-21

國家科技支撐計劃項目(2012BAD08B01)

王賽朝(1962-),男,高級工程師,主要從事水利管理工作。