軟件專利功能性限定特征的解釋由諾基亞訴華勤案和Williamson訴Citrix案引發的思考

文/張曦 李衛本文僅代表作者個人觀點,不代表作者所在機構觀點。

軟件專利功能性限定特征的解釋由諾基亞訴華勤案和Williamson訴Citrix案引發的思考

文/張曦 李衛**本文僅代表作者個人觀點,不代表作者所在機構觀點。

引言

功能性限定特征,又稱功能性技術特征,或功能性限定,指的是僅僅通過功能或效果來界定權利要求中某一技術特征,而無需具體描述該技術特征的結構或實現方式,通常英文表示為“means-plus-function”或“step-plusfunction”。功能性限定特征的概念起源于美國,其正式規定于美國《專利法》第112條第6款:“一項組合的權利要求中的特征可以被表示為用于執行特定功能的裝置或步驟,而無需描述實現該功能的結構、材料或者行為過程,并且這樣的權利要求應該被解釋為覆蓋說明書中所描述的相應結構、材料或行為過程及其等同物。”1.An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.——35 U.S.C.§ 112, para.6,修改后的專利法為112(f)。我國《專利法》中雖未對功能性限定特征作出明確規定,但在審查實踐和司法實踐中實際上都認可功能性限定特征的寫法,并且也有各自的解釋規則。

功能性限定特征表面上雖然賦予了專利權人更靈活的撰寫方式,但其保護范圍的解釋受到說明書披露的實施方式的限制。2.參見美國專利法112條第6款,及《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》(法釋〔2009〕21號)第四條:“對于權利要求中以功能或者效果表述的技術特征,人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式,確定該技術特征的內容。”反過來,對于功能性限定特征,說明書必須披露足夠的實

功能性限定特征的一般解釋規則適用于計算機軟件領域的根本困難在于“功能”與“結構”的理解,一是軟件專利的功能和結構應如何區分,二是如何理解軟件裝置權利要求中的“與功能相應的結構”。解決這一問題的思路仍然應該回歸到專利所解決的技術問題和技術貢獻,根據計算機行業的普遍認知,從“本領域普通技術人員”的角度認定某一技術特征是屬于“功能”還是“結構”,以及說明書是否披露了實現功能的“足夠的相應結構”。

軟件專利;功能性限定;權利要求清楚;充分披露現該功能的“結構、材料或步驟”,否則權利要求將被認定為保護范圍不清楚(indefinite)。上述規則的基礎是“功能”和“實現功能的結構(或具體實現方式)”之間的區別,在機械技術領域,這種區別從直觀上講是清楚的,但在計算機軟件領域“功能”和“結構”的區別則不是那么涇渭分明。因為從根本上講,計算機軟件是由一系列指令構成,體現的是一系列算法或操作過程,而與具體的計算機物理結構無關。因此,在計算機軟件領域如何適用功能性特征的解釋規則是一件十分棘手的事情,尤其是對于裝置權利要求的功能性限定特征的解釋,其困難在于如何理解“功能”和“功能相應的結構”以及它們之間的分界。

近期頗受關注的諾基亞訴華勤案引起了業界對軟件功能性限定特征的熱議,無獨有偶的是,2015年6月16日美國聯邦巡回上訴法院(CAFC)對Richard A.Williamson v.Citrix Online, LLC一案作出的全席(en banc)判決中也涉及軟件專利功能性限定特征的認定和解釋。因此,本文通過對這兩個案例的裁判思路進行比較,以探討功能性限定特征的一般解釋規則在計算機軟件領域的適用問題。

一、案例背景

(一) 諾基亞訴華勤案

1.案情及爭議焦點

諾基亞公司于2011年1月10日在上海市第一中級人民法院對上海華勤通訊技術有限公司(以下簡稱華勤公司)提起訴訟。3.參見(2011)滬一中民五(知)初字第47號諾基亞認為,華勤公司制造和銷售的L160A、V91、S300C、S520A和L18型號手機侵犯了其擁有的中國專利ZL200480001590.4,專利名稱為“選擇數據傳送方法”。該發明涉及一種方法和終端設備,用于在幾種可用的數據傳送方法中選擇一種方法來發送電信系統中的消息。原告主張依據權利要求7確定保護范圍4.在庭審前,原告專利權利要求1、3、5、6、8、10都被宣告無效了,而權利要求7為權利要求6的從屬權利要求,因此權利要求7的技術特征包括:(1)一種終端設備,被配置為基于從用戶接收的輸入來確定待傳送的消息;(2)所述終端設備還被配置為:檢查涉及正在被輸入或已經被輸入的消息的至少一部分特性信息;(3)所述終端設備被配置為:為了傳送所述消息,選擇在預定選擇條件下與所述消息的特性信息相關聯的數據傳送方法;(4)所述特性信息是下列信息之一:信息類型,其指定所述消息中輸入的和/或為所述消息選擇的信息的格式、接收方的標識符、接收方標識的類型;(5)所述終端設備被配置為:將所述數據傳送方法選擇應用于用于輸入消息的消息編輯器;(6)所述終端設備被配置為:基于在所述消息編輯器中執行的所述數據傳送方法的選擇,將所述消息傳送到支持所選擇的數據傳送方法的數據傳送應用程序;(7)所述終端設備被配置為:根據所述數據傳送應用程序所使用的數據傳送協議,將所述消息傳送到電信網絡。,權利要求7要求保護的是一種能夠實現或執行權利要求1及2所述方法的裝置。被告辯稱,由權利要求7的表述可見,其為產品權項,保護主題為終端設備,且采用了功能性限定特征表述終端設備具備的多種能力。但是,涉案專利的說明書中僅介紹了實現方案的流程、信令等,并未提供任何能實現上述功能性限定特征的產品結構方式。因此,基于涉案專利說明書不能確定涉案專利權利要求7中功能性限定的結構特征保護范圍。

一審中,上海一中院認為權利要求7是在權利要求2(方法權利要求)的每一個步驟前加上“被配置為”而組成,在文義上應該將“被配置為”理解為使具備或達到其所限定的執行某一步驟的功能或效果,但說明書缺乏關于裝置本身如何“被配置為”具體實施方式的描述。因此,原告專利權利要求的保護范圍結合說明書仍然不能確定。諾基亞公司隨后向上海高院提起上訴。

2.裁判要點

本案的主要爭議是權利要求7是否屬于功能性限定特征以及若屬于功能性限定特征其保護范圍是否清楚。

關于是否屬于功能性特征的爭議,上海高院認為5.參見(2013)滬高民三(知)終字第96號。,功能性限定特征,是指對于產品的結構、部件、組分或其之間的關系或者方法的步驟、條件或其之間的關系等,通過其在發明創造中所起的作用、功能或者效果進行限定的技術特征,但本領域普通技術人員通過閱讀權利要求書、說明書和附圖可以直接、明確地確定技術內容的技術特征除外。對于權利要求中使用功能性詞語限定的技術特征,如果通過閱讀權利要求書和說明書及附圖,對該技術特征的理解,與本領域普通技術人員的通常理解一致,能夠明了該技術特征所體現的功能或者效果是如何實現的,在這種情況下,按照通常理解確定該技術特征的內容即可,該技術特征不屬于功能性限定特征,反之,則屬于功能性限定特征。

據此,上海高院認為,涉案專利權利要求7采取了在方法權利要求對應的每一個步驟特征前附加“被配置為”的撰寫方式來表征其所限定的相關技術特征,而“被配置為”在文意上應當被理解為使該設備、部件能夠實現或達到其所限定的執行某一步驟的功能或效果,因此,涉案專利權利要求7的技術特征均屬于使用功能性詞語限定的技術特征。雖然諾基亞公司認為,本領域普通技術人員能夠明了每一個“被配置為”的技術特征是如何實現的,其結構是如何改進的,但是,諾基亞公司同時主張涉案專利權利要求7中限定的“消息編輯器”是其與現有技術的主要區別所在。因此,諾基亞公司也認為,至少對于“消息編輯器”的理解,其與本領域普通技術人員的通常理解并不一致,也不存在能夠實現該技術特征所體現的功能或者效果的慣常技術手段。因此,涉案專利權利要求7中的技術特征5僅表述了該特征所要實現的功能,且本領域普通技術人員通過閱讀權利要求書、說明書和附圖亦不能直接、明確地確定該技術特征的技術內容。因此,涉案專利權利要求7中包含功能性限定特征。

關于權利要求7的保護范圍是否清楚的爭議,上海高院認為,涉案專利權利要求2要求保護的方法和權利要求7要求保護的實施該方法的裝置,在技術上具有關聯性,但是兩者的保護對象以及保護范圍應當是不同的。在撰寫方式上,涉案專利權利要求7的技術特征僅僅是在其所對應的方法權利要求的每一個步驟前加上“被配置為”而組成。然而,涉案專利說明書中披露的具體實施例又均是針對方法步驟所作的具體描述,而對于裝置、消息編輯器如何“被配置為”并未描述具體的實施方式。雖然諾基亞公司認為根據說明書的描述,本領域普通技術人員可以清楚地知道,要實現權利要求7描述的“被配置為”的步驟,可以通過軟件、硬件或軟硬件結合的方式來實施。但是,涉案專利說明書中并未記載實現權利要求7描述的裝置、消息編輯器“被配置為”的步驟的具體實施方式,也不存在本領域普通技術人員所熟知的能夠實現該技術特征所體現的功能或者效果的慣常技術手段,因此不能確定涉案專利權利要求7中技術特征5的技術內容,進而也無法確定涉案專利權利要求7的保護范圍。

(二 ) Richard A.Williamson v.Citrix Online案

1.主要案情及爭議焦點

2011年3月22日,本案的專利權人Williamson在美國加州中區地方法院針對一系列被告提起侵權訴訟,包括Citrix、微軟、Adobe、思科和IBM。涉案專利為US6,155,840 (以下簡稱'840專利),涉及“分布式學習”的方法和系統,其利用標準的計算機硬件和軟件通過網絡連接提供一個虛擬的教室環境。該發明的目的是將一個或多個發言人與不在同一地區的遠程受眾聯系起來。

2012年9月4日,地方法院頒布了權利要求解釋令,對權利要求1和17的兩個術語進行了解釋6.分別是“graphical display representative of a classroom” 和 “first graphical display comprising ...a classroom region”(統稱“graphical display”限定)。地方法院對這些術語的解釋是需要“a pictorial map illustrating an at least partially virtual space in which participants can interact, and that identifies the presenter(s) and the audience member(s) by their locations on the map.”,同時認為權利要求8的限定特征“分布式學習控制模塊(distributed learning control module)”7.權利要求8:A system for conducting distributed learning among a plurality of computer systems coupled to a network, the system comprising: a presenter computer system of the plurality of computer systems coupled to the network and comprising: a content selection control for defining at least one remote streaming data source and for selecting one of the remote streaming data sources for viewing; and a presenter streaming data viewer for displaying data produced by the selected remote streaming data source; an audience member computer system of the plurality of computer systems and coupled to the presenter computer system via the network, the audience member computer system comprising: an audience member streaming data viewer for displaying the data produced by the selected remote streaming data source; and a distributed learning server remote from the presenter and audience member computer systems of the plurality of computer systems and coupled to the presenter computer system and the audience member computer system via the network and comprising: a streaming data module for providing the streaming data from the remote streaming data source selected with the content selection control to the presenter and audience member computer systems; and a distributed learning control module for receiving communications transmitted between the presenter and the audience member computer systems and for relaying the communications to an intended receiving computer system and for coordinating the operation of the streaming data module.屬于專利法第112條第6款規定的功能性限定(means-plus-function)。地方法院隨后審查了專利說明書(specification)并得出結論,說明書沒有披露必要的算法以實現權利要求限定的所有功能。因此地方法院認為權利要求8和其從屬權利要求9至16由于不確定(indefinite)而無效。在最初的上訴中,聯邦巡回上訴法院(以下簡稱CAFC)的合議庭多數意見撤銷了地方法院對權利要求的上述解釋,Citrix 隨后請求CAFC進行全席審判(en banc review)。

2.裁判要點

該案的爭議概括而言包括兩個方面,一是權利要求術語的解釋是否引入了不適當的限定,主要涉及權利要求1-7和17-24;二是權利要求中功能性限定特征的認定和解釋,主要涉及權利要求8及其從屬權利要求9-16。

關于爭議的第一個問題,也就是術語“圖形顯示(graphical display)”的解釋,實質涉及權利要求解釋與優選實施例的關系。CAFC支持了Williamson的解釋,認為說明書的實施例不能用于限制權利要求的范圍。

爭議的第二個問題,也是最重要的方面,是關于功能性限定特征的解釋。CAFC對此的意見可歸納為三個方面:

首先,對功能性限定特征的認定從形式主義轉向實質主義。根據聯邦巡回法院1990年代以來的先例,在權利要求中使用了術語“用于……的裝置(means for)”即建立起一個可以被推翻的適用112條第6款的推定。但Lighting World案8.In Lighting World, Inc.v.Birchwood Lighting, Inc.,382 F.3d 1354, 1358 (Fed.Cir.2004),將該推定提高到一個“強有力”的程度,Flo Healthcare Solutions案9.Flo Healthcare Solutions, LLC v.Kappos, 697 F.3d 1367, 1374 (Fed.Cir.2012)。則將該推定提高到一個更高的限制10.“當權利要求的撰寫者沒有使用術語‘裝置(means)’來表明援用§112, para.6的意圖時, 如限定本質上沒有顯示出缺乏任何可以被視為結構的東西的情況下,我們不愿意適用該條款”。。CAFC重新審視了這一推定,認為這樣一個高度的負擔是不合理的,決定回歸到Lighting World案之前的做法,不再將“推定”描述為“強有力的”,判斷是否屬于功能性限定特征的標準是“權利要求的術語作為結構名稱是否能被本領域普通技術人員理解為有足夠明確的含義。”

其次,計算機軟件的結構包括實現功能的“算法”,算法可以表示為一個數學公式,平鋪直敘的描述,一個流程圖,或者可以提供足夠結構意義的任何方式。

最后,說明書充分披露的要求與本領域技術人員能否實際實現該功能無關。即在說明書中沒有其他披露的情況下,即使本領域技術人員可以對計算機進行編程以執行權利要求敘述的功能也不能建立起關于功能性限定特征的結構意義。

基于以上三個方面,CAFC首先認定“分布式學習控制模塊”是一個功能性限定特征。從語言結構上看爭議技術特征是一個典型的“meansplus-function”表述方式,11只是用“模塊(module)”代替了“裝置(means)”,并且描述了由“分布式學習控制模塊”執行的三項功能。12.分別是:①接收在發言人計算機系統和受眾計算機系統之間傳輸的通信;②將該通信轉送到一個預定接收計算機系統以及③協調流數據模塊的操作。“模塊(module)”本身不包含足夠明確的結構,而前綴“分布式學習控制”也并沒有給術語“模塊”賦予任何結構意義。此外,權利要求也沒有通過描述“分布式學習如何控制模塊”如何以某種方式與分布式學習控制服務器中的其他組件交互以賦予“分布式學習控制模塊”結構意義。

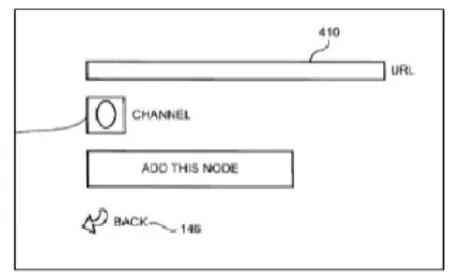

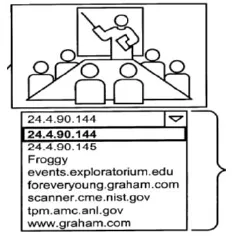

接下來,CAFC進一步分析說明書中是否披露了相應的結構。在全面審查了說明書后,CAFC認為說明書中未披露對應于“協調”功能的結構,說明書中沒有提出一個執行該功能的算法。Williamson辯稱,附圖4和附圖5披露了所需的算法。CAFC認為說明書附圖4是一個發言人計算機系統在“分布式學習控制模塊”的控制下的顯示示意圖(如FIG.4所示),其公開的不是與“協調”功能對應的算法,只是一個發言人的顯示界面的描述。附圖5同樣未能披露一個算法(如FIG.5所示),它是發言人計算機系統上的另一個顯示示意圖,其允許發言人在將數據呈現給受眾之前進行預覽,因此附圖5只是一個發言人的顯示接口描述,披露的不是一個所宣稱功能的對應算法。

Williamson還試圖通過專家證人證明專利披露了相應結構。但CAFC認為本領域普通技11.“distributed learning control module for receiving communications transmitted between the presenter and the audience member computer systems and for relaying the communications to an intended receiving computer system and for coordinating the operation of the streaming data module.”術人員的證詞不能取代說明書中完全缺失的結構。在說明書沒有披露相應結構的情況下,專家證人的證詞不能建立起權利要求中功能性限定特征的結構。最終,CAFC裁定權利要求8-16由于不確定(indefiniteness)而無效。

FIG.4

FIG.5

二、諾基亞訴華勤案與Williamson案審判思路比較

由于諾基亞訴華勤案目前尚處于再審階段,因此本文僅從個案的角度比較上述兩個案例所反映出的審判思路。

首先,在功能性限定特征的認定標準上,諾基亞訴華勤案與Williamson案并無實質差異,特別是Williamson案推翻了根據術語“用于……的裝置(means for)” 是否出現在權利要求中作為判斷是否適用112條第6款的強有力的推定。在認定標準上,都強調本領域普通技術人員能否明確地確定該技術特征的結構,或者說技術實現方式。如果權利要求中只描述了技術特征所起的作用、功能或者效果,而沒有描述實現該功能的必要結構(也即具體實施方式),且本領域技術人員對其技術內容不存在通常一致的理解,則這樣的技術特征屬于功能性限定特征。

在功能性特征保護范圍的解釋規則上,目前中國和美國的解釋方式是一致的。無論是《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第四條,還是美國專利法112條第6款,對于功能性限定特征的保護范圍都是解釋為覆蓋說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式(即,與所述功能相應的結構、材料或行為過程及其等同物)。但對于說明書中相應的具體實施方式的理解,上述兩個判例存在差異。

Williamson案爭議的技術特征為“分布式學習控制模塊,用于接收在發言人計算機系統和受眾計算機系統之間傳輸的通信;將該通信轉送到一個預定接收計算機系統以及協調流數據模塊的操作。”其中“分布式學習控制模塊”本身不具有確定的結構含義,是由三項功能來進行限定的,對于其中的“協調流數據模塊的操作”功能,CAFC認為說明書中未能披露對應于“協調”功能的結構,即說明書中沒有提出一個執行該功能的算法。因此,按照Williamson案的原則,軟件專利的功能性限定特征的相應具體實施方式即實現該功能的算法,可以表示為數學公式或流程圖等。

諾基亞訴華勤案中,爭議的技術特征為“所述終端設備被配置為:將所述數據傳送方法選擇應用于用于輸入消息的消息編輯器”。法院的關注點在于“裝置”本身如何“被配置為”實現權利要求所述的功能。雖然諾基亞公司認為根據說明書的描述,本領域普通技術人員可以清楚地知道,如何實現“被配置為”的步驟,但是法院認為,由于涉案專利說明書中并未記載實現權利要求中描述的裝置、消息編輯器“被配置為”的步驟的具體實施方式,也不存在本領域普通技術人員所熟知的能夠實現該技術特征所體現的功能或者效果的慣常技術手段,因此不能確定該技術特征的技術內容。因此,諾基亞訴華勤案的處理方式是將“功能模塊”的配置方式視為實現功能的必要技術手段,即說明書必須披露該硬件結構如何能夠實現其意欲執行的功能,換句話說,就是硬件裝置如何編程(或通過硬件方式)以實現所述功能。

因此,從個案比較來看,諾基亞訴華勤案與Williamson案在處理軟件專利功能性限定特征的方式上的主要區別在于如何理解軟件裝置權利要求中的“與功能相應的結構”。由此而產生的另一個問題是,對于軟件專利的功能和結構(算法)應如何區分,也即說明書究竟應披露至何種程度,權利要求才算是清楚的。

三、功能性特征的一般解釋規則在軟件領域的適用問題

(一) 權利要求清楚與說明書充分披露

說明書的充分披露通常涉及的是可實施性問題(enablement),但對于功能性限定特征,要求說明書充分披露功能的具體實施方式,因此,需要首先厘清權利要求清楚與說明書充分披露的關系。

權利要求既是對主張專利權的客體(技術方案)的描述,也是確定專利權保護范圍的依據13.本文只涉及發明、實用新型專利(對應于美國的utility patent),其保護范圍由權利要求(claims)界定。。因此,權利要求本質上是在專利權人的專有領域和公共領域之間進行劃界。正是基于權利要求的這種公示作用,因此立法上要求權利要求必須是清楚、確定的,否則公眾無法確定專利權的范圍,也就無法對自己的行為進行合理預期。權利要求由技術特征(elements)組成,也即權利要求記載的所有技術特征結合起來限定了專利權的保護范圍。因此,權利要求的清楚很大程度上指的是權利要求中的技術特征的清楚,既要求每個技術特征本身是清楚的,同時各個技術特征之間的相互關系也必須是清楚的。

功能性限定特征的概念起源于美國,在1952年以前,對于功能性限定特征的權利要求,美國法院持否定態度,法院認為其慨括范圍過大而未能清楚、充分地限定發明本身,也妨礙了其他人開發具有相同功能的技術方案的自由,而且,法院不允許專利權人將功能性限定特征解釋為只涵蓋說明書中描述的實施例及其等同物。1952年,美國專利法修法時,在第112條中增加了第3款,1975年改為第112條第6款,現改為(f)款,即目前美國專利法關于功能性限定特征的規定。盡管有了法律的明確規定,但在長達42的時間里,USPTO仍按照傳統的最寬合理解釋,認為功能性限定特征涵蓋了能夠實現功能的所有方式。1994的In re Donaldson Co.案,改變了法院和專利局在功能性限定特征解釋問題上的分歧,無論是在專利審查程序還是專利訴訟程序中,都應當按照專利法第112條第6款的規定進行解釋。14.北京市高級人民法院知識產權審判庭編,《北京市高級人民法院<專利侵權判定指南>理解與適用》,北京:中國法制出版社,2014年9月,第65-69頁。

從功能性限定特征的演變歷史可以看出,功能性限定特征本身實際上并不滿足權利要求清楚的要求,只是為了適用技術的需要,或者說從權利要求撰寫的靈活、簡潔考慮,法律允許在權利要求中使用功能性限定特征,但作為一種平衡,功能性限定特征的保護范圍必須解釋為僅覆蓋說明書中披露的相應結構及其等同物。從另一個角度而言就是必須在說明書中對功能性限定特征的技術內容進行詳細描述,也就是說把本來應該在權利要求中清楚描述的具體技術內容放到說明書中進行描述,這也解釋了為什么美國特別強調說明書對功能性限定特征的充分披露,而無需考慮本領域技術人員實際能否實現其功能。

因此,就權利要求清楚、確定的法定要求而言,說明書充分披露功能相應結構的要求僅僅是針對功能性限定特征,并且說明書必須明確記載如何實現相應功能的具體技術內容,這主要源于權利要求的公示性要求。對于非功能性限定特征,在權利要求中就應當或者說已經清楚界定了其具體技術內容(如產品的結構、組件、連接關系等;方法步驟等)。對于非功能性限定特征,說明書充分披露與否只與權利要求是否得到說明書支持以及說明書公開是否充分的問題相關,并且充分披露的內容還包括本領域普通技術人員通過閱讀說明書及附圖后能夠直接、無疑義確定的技術內容。實際上,作為一般原則,說明書中描述的具體實施方式通常不能用于限制權利要求的范圍,如Williamson案所涉及的第一個爭議,而功能性限定特征卻必須限制于說明書中披露的相應具體實施方式及其等同方式。

(二) 軟件專利的“功能”與“結構”的區分

功能性限定特征自然涉及“功能”和“結構(或功能的實現方式)”的區分。對于機械產品,這一問題相對比較容易解決,機械的結構、組件及其連接關系等就是構成實現所述功能的相應結構,而且也不會太有爭議。但是對于軟件發明這個問題則可能出現不同的理解,例如,“接收服務器和終端之間傳輸的通信”這樣一個描述究竟是屬于功能,還是屬于操作步驟(act)可能就會存在爭議。如果這段描述出現在方法權利要求中,計算機或通信領域的從業人員會更傾向于將其視為一個步驟,一個基本的通信步驟。但是當這樣的描述出現在“裝置被配置為……”這樣的術語之后則更可能被法官視為一項功能,因為從語言結構上看這是一個典型的“means-plus-function”的表述方式。

這種不確定性將導致權利要求的有效性更依賴于撰寫方式的選擇,例如:權利要求描述了功能A并且說明書敘述了執行功能A的算法步驟1、2和3,那么這就是一個包括步驟1、2和3及其等同物的有效權利要求。然而,如果權利要求直接敘述功能1、2和3(這與步驟1、2和3實質是相同的),但在說明書中沒有針對這些功能的更具體的算法描述,那么這個權利要求就可能因為欠缺“相應的結構”而不清楚并被無效15.Kevin Emerson Collins, “Williamson v.Citrix Online: And Now Comes the Difficult Part”, http://patentlyo.com/ patent/2015/06/collins-williamson-difficult.html,2015年6月22日訪問。。之所以產生這種不確定的結果,根本原因在于“功能”和“結構”的區分在計算機軟件領域存在困難,因為軟件開發的過程就是一個自頂向下,逐步細化的過程,一層一層往下進行分解,算法是一系列更具體的步驟來執行一個更一般的功能,但是算法的每個步驟,反過來,只是以功能性術語進行的進一步解釋和描述。因此,軟件本質上就是一個嵌套的功能定義或算法定義,相對于一個更一般的功能描述的結構,只是另一個更具體的功能描述。所以,軟件的“功能”和“結構”的區別不是本體論上的差異而只是一種程度上的差異,即功能究竟被描述到何種具體程度可以算作是“結構”。

因此,軟件功能與結構的區分取決于法律上對“一般”與“具體”之間的認定標準,這不是一個單純的事實問題,而是一個包含政策目標的法律問題,即作為一個法律政策,立法愿意將細化到何種程度的功能描述視為實現軟件功能的算法(具體實施方式)。而從法律政策角度出發,就不能不考慮行業的普遍認知和產業形態,例如,ICT行業存在明顯的層級化的技術生態,并且軟件技術本身也在朝著模塊化的方向演進,因此,對于某一層級的技術開發人員,他看到的可能只是功能模塊,而無需考慮該功能模塊的具體實現,也就是說對于某一層級的技術人員而言,清楚的功能描述本身可能就已經意味著具體的技術實現方式。

鑒于此,軟件專利的功能和結構的區分自然應從“本領域普通技術人員”的角度進行界定,而“本領域普通技術人員”的知識水平和創造能力則應基于專利解決的技術問題和其對現有技術的貢獻。專利所披露的技術方案均是為了解決某一具體的技術問題,技術問題決定了該專利所針對的特定技術群體以及這一群體的技術人員所能夠采用的技術手段,尤其是可利用的現有技術手段。而專利相對現有技術的貢獻進一步決定了對軟件功能模塊描述的細節程度,即達到這個程度的細節信息已足以使面臨相同技術問題的同樣層級的技術人員利用現有技術手段實現相同功能,而并非一定要從代碼化編程的角度去要求說明書公開相應功能的細節信息。畢竟專利文件是法律意義上的技術文獻,不是用于實際工業生產的技術手冊,專利公開的技術信息只是向相關技術人員,特別是本領域普通技術人員傳授必要程度的技術解決方案,使其不需再付出不合理的額外創造就可以在產業上再現該發明構思(inventive concept)。

雖然,“功能”與“結構”的區分最終取決于個案中的司法認定,但“本領域普通技術人員”的知識水平和創造能力的認定又不可避免地涉及到事實認定。因此,“功能”與“結構”的區分從根本上又依賴于控辯雙方的舉證,論爭的焦點在于為什么某一技術特征對本領域技術人員而言具有確定的技術含義而不僅僅是功能描述。

(三) 軟件專利的功能與功能相應的結構

功能性限定特征除了要求說明書中披露“相應的結構”,還必須滿足披露“足夠”的相應結構以實現聲稱的功能,否則仍然不能滿足權利要求清楚的法定要件。問題是“足夠的結構”究竟應包括哪些技術內容,例如,裝置“被配置為”的具體實施方式是否屬于實現功能必需的“結構”。如上文所述,“功能相應的結構”是為了進一步描述實現功能性限定特征的技術內容,從而清楚界定權利要求的范圍。因此,“功能相應的結構”某種程度上來說是附屬于“功能性限定特征”的“技術特征”,是從“技術方案”的角度對功能性限定特征的進一步劃界。從技術特征的角度看,足以構成實現相應功能的一個完整“技術方案”的“技術特征”組合就應當達到“足夠”的披露標準,否則就會過度限制功能性限定特征的保護范圍,反而削弱了申請人進一步披露實現相應功能的優選的“非必要技術特征”的動機。因此,“足夠的功能相應結構”應當是實現相應功能的“必要技術特征”的組合。16.需要注意的是,這里只是從功能性限定特征的具體實施方式角度將其視為“技術特征的組合”,與權利要求中的技術特征的法律意義不同,功能性限定特征本身即是權利要求中的一個技術特征,但在考慮功能性限定特征的相應結構時可以借鑒必要技術特征的判斷思路。

因而,如何“被配置為”的具體實施方式是否屬于“功能相應的結構”取決于從本領域普通技術人員的角度,其是否構成實現所述功能的“必要技術特征”。如上文所述,本領域普通技術人員的界定應從專利解決的技術問題和技術貢獻出發。對于僅需要通用計算機運行的軟件類發明,由于其發明的實質在于程序、步驟,不涉及硬件結構的改變,并且如何配置硬件以運行相應程序亦屬行業內慣常技術手段的情況下,只要對于“本領域普通技術人員”而言,專利說明書中敘述了足以實現相應功能的算法細節信息(或計算機操作流程)即可認為披露了該功能的“足夠的相應結構”,這種情況下,計算機如何配置成能夠運行該軟件功能的具體配置方式對于實現相應軟件功能而言僅僅是“非必要技術特征”,或隱含的慣常技術手段。

從保護范圍來看,這樣的權利要求實際上主張的是包含實現該軟件處理過程的通用計算裝置或產品(具有常規的運算、存儲、I/O等功能部件),但這并不妨礙公眾對計算裝置硬件的改進以及通過不同的軟件方式或硬件方式實現相同的功能,其保護的只是一個可以實現特定的軟件處理過程的通用計算裝置。從某種程度上說,一個通用計算機編程后即為一個專用計算機17.“The general purpose computer may be sufficiently ‘particular’ when programmed to perform the process steps.Such programming creates a new machine because a general purpose computer, in effect, becomes a special purpose computer once it is programmed to perform particular functions pursuant to instructions from program software.” In re Alappat, 33 F.3d 1526, 1545, 31 USPQ1545, ___ (Fed.Cir.1994)。,并成為一個特定的“產品”,只是其物理特性完全定義為在計算機上或通過計算機執行的功能或步驟。這樣的裝置權利要求顯然與方法權利要求的保護客體和保護范圍都不同,但就本領域的普通技術人員來說,其保護范圍或者說技術特征的界定應當是清楚、確定的,當然,其前提是權利要求中敘述的功能在說明書中有相應的軟件實現過程的具體描述。

四、小結

功能性限定特征本身并不滿足權利要求清楚的要求,因此對于功能性限定特征要求說明書充分披露其具體實現方式。對此,說明書必須披露足夠的相應結構來執行所有聲稱的功能并清楚地將說明書中披露的結構與權利要求敘述的功能相結合或相聯系,而“足夠的功能相應結構”應當是實現相應功能的“必要技術特征”的組合。

功能性限定特征的一般解釋規則適用于計算機軟件領域的根本困難在于“功能”與“結構”的理解,這一問題很大程度上反應了數字時代下,專利法的傳統規則所面臨的挑戰。解決這一問題的思路仍然應該回歸到專利的基本屬性,即專利所要解決的技術問題和技術貢獻。

因此,功能性限定特征的解釋規則適用于軟件領域時,并不需要突破法律規則本身,而是基于專利所解決技術問題和技術貢獻,根據計算機行業的普遍認知,從“本領域普通技術人員”的角度認定某一技術特征是屬于“功能”還是“結構”,以及說明書是否披露了實現功能的“足夠的相應結構”。

The Rules of Means-plus-function Claim Construction in the Software Arts——Thinking of Nokia v.HUAQIN Telecom Technology Case & Williamson v.Citrix Case

The fundamental difficulty of applying the general rules of means-plus-function claim construction in the software arts lies in the understanding of “function” and “structure”.The first difficult is how to distinguish between function and structure of the software patent, and the second is how to understand “the corresponding structure for the functional language in a device claim” of the software patents.The approach of addressing this diffi cult should still focus on the technical problems resolved by the patent and the technical contribution of the patent, depending on the computer industry’s general understanding of the patent, from the perspective of “persons of ordinary skill in the art” to determine whether a technical character is “function” or “structure”, and whether the corresponding structure for any functional language in a claim is suffi ciently disclosed in the specifi cation.

software patents; defi ned by function; the clearness of claims; an adequate disclosure

張曦,工業和信息化部電子科學技術情報研究所知識產權司法鑒定中心,司法鑒定人。

李衛,工業和信息化部電子知識產權中心,工程師。