文化遺產(chǎn)“點(diǎn)”變“線”

文/本刊記者

文化遺產(chǎn)“點(diǎn)”變“線”

文/本刊記者

說起文化遺產(chǎn),長(zhǎng)城、故宮等一個(gè)個(gè)“點(diǎn)”狀遺跡早已為人熟知。而2014年,“絲綢之路:起始段與天山廊道路網(wǎng)”入選《世界遺產(chǎn)名錄》讓文化遺產(chǎn)由“點(diǎn)”變“線”。

“像一粒粒珍珠串成的項(xiàng)鏈一樣,絲綢之路是由一個(gè)個(gè)文化景觀穿成的文化路線。”來自亞太地區(qū)世界遺產(chǎn)培訓(xùn)與研究中心的羅恩·范·奧斯指出,絲綢之路作為典型的大型文化線路,其文化價(jià)值是由整條線路的文化景觀共同支撐的,而大型文化線路將面臨的必將是保護(hù)方面的難題。

2014年11月7日,第十一屆北京論壇“古今絲綢之路:跨文明的對(duì)話、交流與合作”分論壇上,兩位聯(lián)合國(guó)教科文組織官員從專業(yè)角度解讀了由“點(diǎn)”擴(kuò)展到“線”后,文化遺產(chǎn)保護(hù)面臨的新局面。

“跨界申遺”:保護(hù)文化線路完整性和真實(shí)性的一種嘗試

杜曉帆(聯(lián)合國(guó)教科文組織駐華代表處文化遺產(chǎn)保護(hù)專員):

上個(gè)世紀(jì)60年代,歐洲在旅游行業(yè)發(fā)展的背景下已經(jīng)開始關(guān)注文化線路。80年代,歐洲興起對(duì)文化線路的研究。正式提出文化線路概念的可能是西班牙文化遺產(chǎn)的保護(hù)組織。1982年,他們首先提出對(duì)圣地亞哥一條朝圣的線路進(jìn)行保護(hù),并將這個(gè)想法落實(shí)為議案交給歐洲委員會(huì)。之后在1985年,該項(xiàng)目中的圣地亞哥—德孔波斯特拉古城被列入世界文化遺產(chǎn)。到了1987年,歐洲委員會(huì)向世界遺產(chǎn)委員會(huì)建議以“圣地亞哥—德孔波斯特拉朝圣路”這樣一條線路申報(bào)世界遺產(chǎn)。最終西班牙境內(nèi)和法國(guó)境內(nèi)的“圣雅各伯之路”分別于1993年和1998年被列為兩項(xiàng)單獨(dú)的世界文化遺產(chǎn)。除此之外,目前全世界還有7條文化線路,包括荷蘭的阿姆斯特丹防御戰(zhàn)路、印度的大吉嶺鐵路、阿曼的乳香之路、日本的紀(jì)紀(jì)依山脈圣地和朝圣之路、以色列的香料之路等。

文化線路作為以線路、網(wǎng)絡(luò)、集群形式存在的巨大文化遺產(chǎn),從時(shí)間和空間上都超出我們過去的認(rèn)識(shí),所以它面臨的問題也應(yīng)該是多方面的。面對(duì)龐大的跨區(qū)域、跨文化環(huán)境,保護(hù)文化線路遺產(chǎn)的完整性成為了首當(dāng)其沖的問題。

2014年跨境項(xiàng)目“絲綢之路:起始段和天山廊道路網(wǎng)”成功登錄世界遺產(chǎn)名錄的背后是中國(guó)、哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦跨國(guó)協(xié)作。“跨國(guó)聯(lián)合申遺”這一概念被稱之為“跨界申遺”更為準(zhǔn)確。跨界申遺是為了確保遺產(chǎn)的真實(shí)性和完整性,由兩個(gè)或者兩個(gè)以上的國(guó)家聯(lián)合申報(bào)的世界遺產(chǎn)。聯(lián)合國(guó)教科文組織接受跨界申遺,是因?yàn)榈厍蛏系淖匀簧鷳B(tài)系統(tǒng)并不是以國(guó)界來劃分的,許多自然遺產(chǎn)的范圍都會(huì)超越人類劃定的所謂國(guó)界。許多文化遺產(chǎn)也是由不同國(guó)家(歷史上的)、不同民族、不同群體經(jīng)過漫長(zhǎng)的歷史過程而形成的。

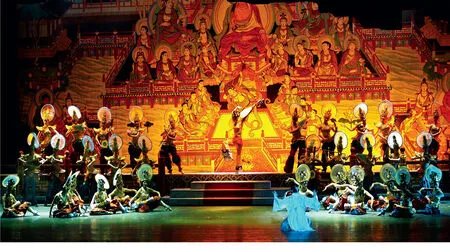

絲綢之路國(guó)際旅游節(jié)上,演員們化身“飛天”表演《絲路花雨》

聯(lián)合國(guó)教科文組織在1978年第一次公布世界遺產(chǎn)名錄,1979年就有兩項(xiàng)自然遺產(chǎn)是跨界申報(bào)的,分別是比亞沃韋扎森林,為白俄羅斯和波蘭交界;克盧恩/蘭格爾—圣伊萊亞斯/冰川灣/塔琴希尼—阿爾塞克,為加拿大和美國(guó)交界。1980年,第一個(gè)跨界的文化遺產(chǎn)也出現(xiàn)了:羅馬歷史中心,享受治外法權(quán)的羅馬教廷建筑和繆拉圣保羅弗利,為梵蒂岡和意大利交界。所以,跨界申報(bào)并不是一個(gè)新的現(xiàn)象。目前,世界遺產(chǎn)名錄中共有跨界世界遺產(chǎn)31處,涉及52個(gè)國(guó)家。

申請(qǐng)成功之后,跨界遺產(chǎn)在保護(hù)方面擁有自身的優(yōu)劣勢(shì)。跨界遺產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)就是維護(hù)了遺產(chǎn)的完整性,促進(jìn)了多邊的相互了解和認(rèn)識(shí),為人類和平做出貢獻(xiàn)。而劣勢(shì)則是各個(gè)國(guó)家在文化遺產(chǎn)保護(hù)方面會(huì)有管理體制、制度以及文化的不同,這又增大了保護(hù)的難度。

絲綢之路是系統(tǒng)的文化網(wǎng)絡(luò),文化線路的真實(shí)性和完整性對(duì)非物質(zhì)文化研究保護(hù)有重要意義。

保護(hù)絲綢之路需全面,文化遺產(chǎn)應(yīng)面向大眾

吳瑞梵(Ron Van Oers)(聯(lián)合國(guó)教科文組織“歷史城市景觀項(xiàng)目”負(fù)責(zé)人):

關(guān)注中國(guó)絲綢之路,不應(yīng)該僅僅看到實(shí)體存在的場(chǎng)所和文化古跡,也許我們還應(yīng)該更多地考慮到非物質(zhì)的方面,通過了解絲綢之路所產(chǎn)生的所有人類活動(dòng),比如政治、商業(yè)、科學(xué)、宗教、文化等,來全面認(rèn)識(shí)和欣賞到絲綢之路的文化歷史價(jià)值。

中國(guó)現(xiàn)在已經(jīng)采用了這樣綜合性的方法,考慮到將綠洲、農(nóng)業(yè)系統(tǒng)、工程、交通、人們的避難場(chǎng)所、祈禱場(chǎng)所、市集、驛站,還有不同的領(lǐng)土之間的中間點(diǎn),還包括了軍事上的要塞、碉堡、信號(hào)塔、聯(lián)系塔等等作為保護(hù)和管理的一部分。然而,另一個(gè)重大的挑戰(zhàn)在于這片延伸幾千公里地域的管理難度巨大。

另外,如何拉近文化遺產(chǎn)與大眾的距離也是一個(gè)重要問題。中國(guó)的問題不是不夠關(guān)注世界遺產(chǎn),而是過于關(guān)注世界遺產(chǎn) ,某些地方政府對(duì)世界遺產(chǎn)的關(guān)注幾乎就是為了旅游業(yè)。世界遺產(chǎn)是屬于大家的,每個(gè)人都可以親近,可是當(dāng)?shù)卣O(shè)立了昂貴的門票,很多人就負(fù)擔(dān)不起了。更好地管理世界遺產(chǎn)比一味努力申遺和增加遺產(chǎn)地?cái)?shù)量更為重要。

確保更多人享有世界遺產(chǎn)和減少巨大人流對(duì)遺產(chǎn)的影響,這是個(gè)兩難。人流一直是中國(guó)的大問題,但也是有方法可借鑒的。巴黎的很多著名景點(diǎn)都免費(fèi)參觀,但采取限制參觀時(shí)間的門票策略,參觀者在固定的時(shí)間參觀,線路也是確定的,工作人員會(huì)引導(dǎo)參觀者的移動(dòng)、停留并控制人流,一般不能在某個(gè)點(diǎn)逗留超過10分鐘,所以每一群游客的參觀質(zhì)量都得到保證,也避免了漫長(zhǎng)的等待。另一個(gè)例子是意大利威尼斯,如果你使用智能手機(jī),可以購(gòu)買一個(gè)APP,里面包含了導(dǎo)覽服務(wù),幫助你掌握景點(diǎn)的最新信息和各處的擁擠程度。這些方法都有助于世界遺產(chǎn)保護(hù)和提高使用效果。

我的同事試圖尋找策略改變?nèi)藗儗?duì)世界遺產(chǎn)地的親近方式。比如在世界遺產(chǎn)地的周圍開發(fā)其他景點(diǎn),這樣,龐大的人群和各種旅游目的地都將受益。人們?nèi)ノ靼膊粌H僅是花上一天的時(shí)間參觀兵馬俑博物館,然后就離開。人流可以被引向周邊其他地方參觀,可以出售一些景點(diǎn)的聯(lián)票,讓游客去更多地方。從原本一天的行程可以延長(zhǎng)到2-3天,當(dāng)?shù)厝艘矊@得更大收益。

文化線路這種新的遺產(chǎn)類型,不僅能擴(kuò)寬人們可游覽的物理面積,還豐富了大眾親近文化遺產(chǎn)的方式。