翻開魏特琳的日記

文/吳星鐸 張祚祺

翻開魏特琳的日記

文/吳星鐸 張祚祺

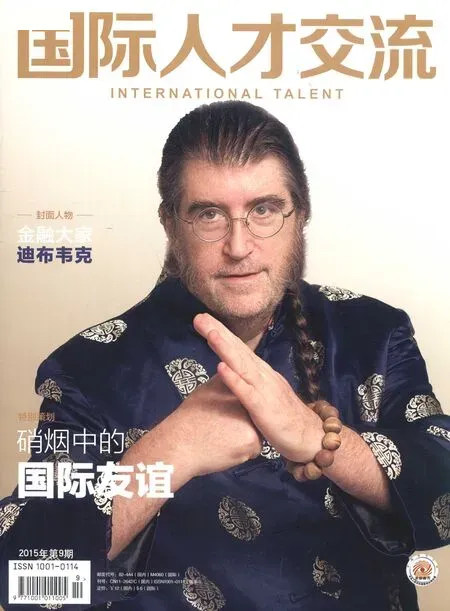

美國留學生于中美探訪南京師范大學,尋訪魏特琳事跡

“魏特琳曾有多次機會離開南京,回到美國,為什么她不走?”懷著這個疑問,于中美翻開了魏特琳寫于1937年的日記。

一頭棕色長發、有著一雙黑溜溜大眼睛的于中美是來自美國的留學生,現在就讀于北京師范大學。她1998年開始學習漢語,喜歡舞蹈和主持。父母從事國際教育工作。他們給她起名于中美,是希望她將來從事中美文化交流工作。

于中美參加了中央電視臺中文國際頻道的2015“漢語橋”《我與中國第一次親密接觸》節目,在這檔大型互動節目中,來自全球15個國家的16位留學生將深入中國12個地方,以陌生人的視角去認知一個現實版的中國。在其中一期節目里,根據節目設定,于中美以《現代快報》實習記者的身份,尋訪魏特琳國際救援的故事。她去了侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館、中國第二歷史檔案館、拉貝故居,找到了魏特琳留下的書信和日記,還有她用生命來守護的金陵女子文理學院的老照片。于中美拿著這些老照片,走進今天的南京師范大學去尋訪。

橫跨78年光陰,兩個美國人,在中國南京這片相同的土地上,展開了靈魂的對話。

走近魏特琳

瘦高的個子,高高的鼻梁,一雙湖藍色的眼睛藏在圓圓的鏡框后面,經常穿著西裝毛裙,總是手拿一面美國星條旗守在大門口,不讓日本人進來……南京大屠殺之后,許多受過魏特琳庇護的婦女仍然能夠清晰地回憶起她的形象。

明妮·魏特琳(Minnie Vantrin),中文名華群,是一位來自美國的女傳教士,1886年生于美國,自小家境貧寒,靠自己打工來掙上大學的學費,成長的經歷養成了她吃苦耐勞的堅強性格。1912年,26歲的魏特琳初到中國,在安徽省,師范專業畢業受過高等教育的她看到封建中國婦女的生活后,立志要留在中國推動女子教育,并創辦了合肥三青女子中學。1919年,魏特琳受聘于金陵女子文理學院,擔任教務主管。

1937年,上海淪陷后,日軍進駐南京。吳貽芳決定要西遷辦學,魏特琳臨危受命:留守南京校本部,保護校產,救濟難民。她與當時留下的外國人一起組織了“南京安全區國際委員會”,并加入“國際紅十字會南京委員會”,成為紅十字會的委員,她在金女大校園設立婦孺收容所,收容了逾萬名婦女兒童和難民,曾多次在危急關頭勇敢地挺身而出與日寇交涉,并四處籌糧籌錢,保證難民溫飽,被譽為“人間地獄中的‘活菩薩’”。

從1937年8月12日到1940年4月,除了后期因為神經衰弱不能正常寫日記外,魏特琳每天都堅持寫日記。這些日記有在結束一天繁忙工作之后的深夜寫的,有接納難民的中途寫的,也有在空襲的間隙寫的,魏特琳幾乎利用了她所有的空隙時間來記錄這段“煉獄”的歷史。

“中國沒有亡,中國不會亡”

“魏特琳曾有多次機會離開南京,回到美國,為什么她不走?”關于這個問題,于中美在魏特琳寫于1937年8月27日的日記里找到了答案:“我覺得我在金陵女子文理學院18年的經歷,以及與鄰居14年的交往經驗,使我能夠擔負起一些責任,這也是我的使命,就像在危險之中,男人不應棄船而去,女人也不應丟棄她們的孩子一樣。”

就在魏特琳寫這篇日記的那個夜晚,在防空洞緊急避難的她收到了來自美國大使館的信,表示大使館已無力為美國公民提供保護,希望她能撤離中國。這是她第二次收到撤離邀請了,南京的局勢越來越嚴峻,絕大部分外籍人士均已撤離,只剩下20多位還在苦苦堅持。

正是魏特琳在日記中所說的“責任”與“使命”,使得她再三拒絕美國大使館的撤離邀請。第四次拒絕之后,1937年12月13日早晨,首批日軍入侵南京,一路奸淫燒殺擄掠,大量難民從四面八方如潮水般涌進金陵女子文理學院。有女扮男裝的,有青年女子喬扮成老婦的。不管男女老少,他們的臉上都帶著絕望的驚恐,哭著跪著拉著她的衣角向她求助。本來只打算收留1000人的金陵女子文理學院最后竟容納了近2萬難民。魏特琳守在學校門口,艱難地勸說男人跟老婦回家,因為收容所環境有限,她希望能多保護一些年輕女子和兒童。那一刻,巨大的無力感狠狠地揪著她的心臟:她救不了那么多人。

“昨天和今天,日本人進行了大規模的搶劫,摧毀學校、殺害市民、強奸婦女。國際委員會試圖拯救的一千多名已解除武裝的中國士兵被日本人強行帶走了,此刻可能已被槍殺或刺死。在我們南山公寓,日本人破門而入,搶走了一些果汁和其他東西。”12月15日,魏特琳寫道。

“又有許多疲憊不堪、神情驚恐的婦女來了,說她們過了一個恐怖之夜。日本兵不斷地光顧她們的家,從12歲的少女到60歲的老嫗都被強奸。丈夫們被迫離開臥室,懷孕的妻子被刺刀剖腹。要是有良知的日本人知道這些恐怖的事實就好了。”12月17日,魏特琳寫道。

整個學院包括魏特琳在內只有4個外籍人士,而魏特琳是唯一一個敢去向日本大使館告狀的美國人,她就像個精神高度緊繃的消防員一樣,有時候甚至連吃一餐安穩飯的時間都沒有。每天都會接到數不清的求助:“華小姐,快!快快!南山公寓那邊又來了幾個日本兵正在拉著幾個婦女施暴呢!”“不得了啦!教師宿舍里怎么也跑進了幾個鬼子呀!他們在屋子里就干了起來……”

她晝夜不分地不停奔波在學校的各個角落,一邊跑一邊大聲地喊著“這是美國學校!”大多數情況下,聽到她的聲音日本兵都會離開,但也有不起效果的時候,他們兇狠地盯著她,貼著她的身體肆意地揮舞著刺刀嚇唬她。

巨大的絕望跟恐慌籠罩在學校的上空,日軍不間斷的騷擾讓難民們提心吊膽夜不能眠,與親人失散的婦女們的哭聲此起彼伏。在這種情況下,承受著巨大壓力的魏特琳仍不忘鼓勵難民們,讓她們要保持生活的希望與勇氣,她一遍一遍不斷地對她們說:“中國沒有亡,中國不會亡,日本一定會失敗。”

地獄中的圣誕節

“我們與世隔絕,不知道外面發生了什么事,也發不出去信件或消息。今晚,我到前門去視察時,守門人說,現在度日如年,生活已沒有什么意義。這是實話。悲哀的是,我們看不到未來。這個曾經充滿活力和希望的首都,現在幾乎是一個空殼,可憐與令人心碎。”12月21日,魏特琳寫道。

圣誕節的前一天,魏特琳被一個日本軍官叫到辦公室,隨行的翻譯轉達了軍官的要求:她必須從金女院1萬名難民中挑選出100名妓女去軍營當慰安婦。他們認為如果能為日本兵安排一個合法的去處,他們就不會去騷擾無辜的良家婦女了。這一要求就像一枚炸彈,在人群中轟地爆炸開來,人人自危,生怕自己會被選上。最后,在魏特琳的死命挽回下,21名曾經是妓女的婦女自愿挺身而出,化解了這場危機。她們在所有人的注目禮下登上了日軍的車,再也沒有回來。

在這段時間里,南京白天濃煙滾滾,每天晚上大火把天空照得通亮,日軍的搶劫和破壞無時無刻不在進行著。魏特琳被困在金陵女子文理學院,與世隔絕。日軍長時間的騷擾讓她時刻都要保持精神高度緊張的狀態,太多無法預料的事情就像懸在她頭上的一把刀,度日如年卻又看不到未來。她幾乎是靠著她的意志力在死撐,但情況確實是一天比一天更糟糕了。魏特琳只能每天都不停地祈禱,祈禱上帝的恩惠能眷顧這些可憐的中國人,讓那些日本人早日離開。

但是圣誕節的到來還是給魏特琳帶來了短暫的溫暖和快樂。通過翻閱日記,于中美發現她找了很多讓自己快樂的方式或者是感受到溫暖的方式來度過這個對于基督徒而言有著特殊意義的節日。魏特琳跟其他留在金女院幫忙的外國人一起,把一間相對干凈的房間簡單布置了一番,平安夜在那里舉辦了一個小型的圣誕晚會,盡管在物資極度匱乏的情況下,還是努力給每個孩子準備了一份小禮物。望著孩子們開心的笑臉,一切仿佛回到了戰爭之前的模樣。25日上午眾人一起舉行了簡單的祈禱儀式,之后她還奇跡般地從日軍手中救了一個女孩。這個小小的巧合給了魏特琳巨大的鼓舞,她覺得這是上帝冥冥之中的指引。

“幾個星期以來,我第一次安穩地睡了一夜。”魏特琳在日記里寫道。

魏特琳

“金陵永生”

“太倦了,倦得連字都寫不出來,”“倦得無法思考”。過度的疲勞與長期的精神壓力嚴重傷害了她的身體,在救護了許許多多的中國難民與中國婦女以后,魏特琳得了嚴重的精神憂郁癥。

1940年4月初的一天(即汪精衛偽政府在南京成立后不久),《紫金山晚報》上刊登了一篇名為“真正的罪犯”的文章,將矛頭對準在南京大屠殺期間幫助中國難民度過困難的西方人,誣陷魏特琳是“一個人販子,一個出賣中國人的叛徒。我們必須揭露她,必須把獻給日軍的那些婦女和姑娘們的賬算在她頭上。”

悲憤交加的魏特琳遞交了辭職書,返回美國接受治療。

“多年來我深深地愛著金陵女院,并且試圖盡力幫助她。”然而她卻要離開這個地方了。

當魏特琳回到伊利諾伊州的家鄉時,她仍然不斷地談起中國——她的文化、她的人民和她的歷史。國民政府還為魏特琳頒布了嘉獎令,表彰她為中國做出的特殊貢獻。

1941年5月14日,在離開中國一周年的這個特殊的日子里,魏特琳在美國的家中親手結束了自己的生命。她在遺書中說:“如果能再生一次,還是要為中國人服務,中國是我的家。”

魏特琳一生沒有結婚,也沒有自己的孩子。她所有的感情都獻給了南京,獻給了中國。她被安葬在美國密歇根州的雪柏得鎮,墓碑上雕刻著金陵女子文理學院的平面圖,并且刻著“金陵永生”這4個中文隸書字。

78年之后,同樣來自美國的于中美根據魏特琳留下的書信和日記,拿著當年的老照片,來到如今的南京師范大學。當老照片上的場景與現實的景觀一一對應時,她覺得自己仿佛穿越了時光,回到那個戰火連天的時代,走了一遍魏特琳走過的路,看到她每天奔波的身影,親身感受到了她對南京這座城市的感情。

作為《現代快報》實習記者的于中美,把自己的經歷寫成《1937年魏特琳的圣誕節》的短篇報道,在文章的最后,于中美寫道:“在郁郁蔥蔥的校園里,一片濃蔭下,魏特琳銅像靜靜矗立,她微笑著面向如今校園的師生,銅像下刻著‘金陵永生’,和美國魏特琳墳墓上的字一樣。”

(本文合作單位:中央電視臺中文國際頻道2015“漢語橋”《我與中國第一次親密接觸》欄目)