當雄縣拉屋銅鉛鋅礦床地質特征及找礦標志

劉 路,黃 波

(1.貴州省有色金屬和核工業(yè)地質勘查局七總隊,貴州貴陽550000;2.貴州省有色金屬和核工業(yè)地質勘查局物化探總隊,貴州都勻558004)

當雄縣拉屋銅鉛鋅礦床地質特征及找礦標志

劉 路*1,黃 波2

(1.貴州省有色金屬和核工業(yè)地質勘查局七總隊,貴州貴陽550000;2.貴州省有色金屬和核工業(yè)地質勘查局物化探總隊,貴州都勻558004)

拉屋銅鉛鋅多金屬礦位于岡底斯—念青唐古拉板片次級構造單元念青唐古拉弧背斷隆的中段南緣。前人曾提出花崗巖原地重熔說與本礦區(qū)有聯(lián)系的礦床成因問題(陳國能,1998;劉延勇,2005;黃波等,2006),2008年后黃波等初步提出與燕山晚期巖漿活動密切相關的矽卡巖型礦床;隨著礦區(qū)進一步的工作,認為礦區(qū)主要為矽卡巖型,其次為斷裂型。通過重新解剖該礦床地質特征和礦床成因,建立找礦標志,對該礦區(qū)遠景的找礦工作具有指導意義。

銅鉛鋅多金屬礦;地質特征;找礦標志;當雄拉屋

1 區(qū)域地質背景

本區(qū)位置為岡底斯—念青唐古拉板片,位于雅魯藏布江縫合帶和班公錯—怒江縫合帶之間。岡底斯—念青唐古拉板片可分為2個次級構造單元,即岡底斯陸緣火山—巖漿弧和念青唐古拉弧背斷隆,念青唐古拉弧背斷隆帶北側(見圖1)(據(jù)劉龍等修編,2012)。

圖1 西藏大地構造區(qū)劃略圖

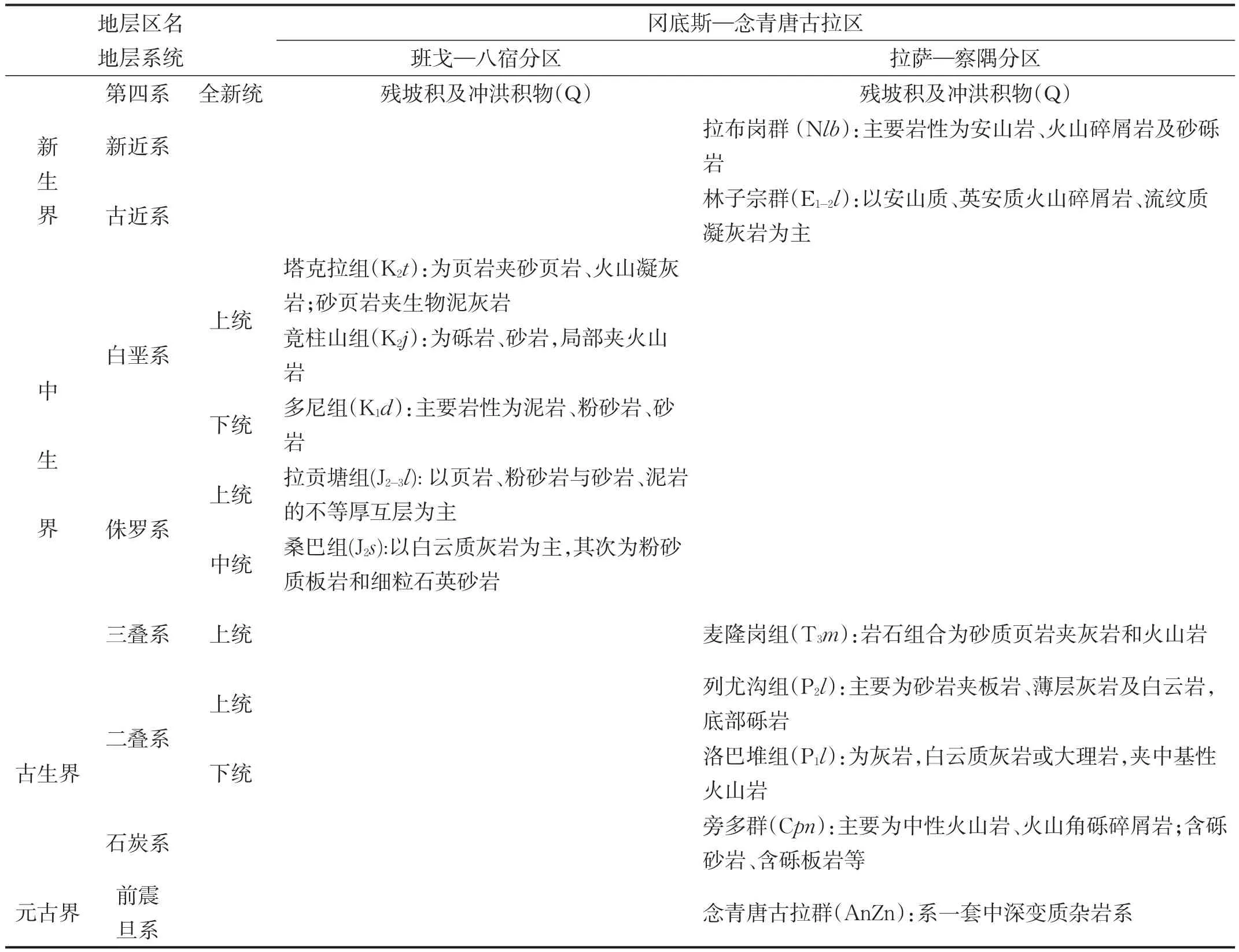

區(qū)域地層屬岡底斯—念青唐古拉地層區(qū),以納木 錯—嘉黎斷裂帶為界,其北側為班戈—八宿地層分區(qū),南側為拉薩—察隅地層分區(qū)(見表1)。念青唐古拉弧背斷隆主要由石炭系—二疊系及前震旦系念青唐古拉群組成,侏羅—白堊系在弧背邊緣局部超覆。

由于受岡底斯陸緣火山—巖漿弧和念青唐古拉弧背斷隆影響,區(qū)內斷裂構造發(fā)育,主要表現(xiàn)為近東西向的大斷裂。大斷裂構造規(guī)模大,在地表延長一般可以達上百公里,不同期次的巖漿活動往往與該類型斷裂有關,各類巖漿巖常常沿該類斷裂帶分布。

表1 區(qū)域地層簡表

區(qū)域上巖漿活動比較強烈,主要為燕山晚期中酸性巖漿巖燕和喜馬拉雅期巖漿巖。沿納木錯—嘉黎斷裂帶燕山晚期巖漿巖活動強烈,以納木錯—嘉黎斷裂帶為界,北部屬桑雄—同德亞帶,南部為當雄—嘉黎亞帶,在空間上它們呈斷續(xù)帶狀分布,與同時期的基性、中酸性和酸性火山巖緊密伴生。沿羊八井—當雄一帶青藏公路沿線出露,受北東—南西向構造控制的喜馬拉雅期巖漿巖比較發(fā)育,多呈小巖基、巖株、巖脈侵入到念青唐古拉群、石炭系旁多群之中,接觸界線不規(guī)則,沿板理或裂隙呈脈狀、巖枝狀貫入,接觸帶常見數(shù)十厘米到數(shù)米的圍巖捕虜體及其蝕變烘烤現(xiàn)象。區(qū)內巖漿活動與成礦的關系密切,與燕山晚期中酸性巖漿活動有關的熱液活動引起廣泛的構造蝕變巖型、石英脈型金礦化;與喜山期火山巖漿活動有關的礦產(chǎn)有斑巖型銅、鉬礦和鉛鋅銀礦等。銅鉛鋅多金屬礦床、礦(化)點、多金屬地球化學異常均呈近東西向帶狀展布,成礦地質條件有利。已發(fā)現(xiàn)主要礦床類型為矽卡巖型銅鉛鋅多金屬礦,其次為熱液型鉛鋅銀多金屬礦。該區(qū)成礦地質條件好,資源潛力巨大。

2 礦區(qū)地質特征

礦區(qū)大地構造位置處于隆格爾—工布江達斷隆帶中段北部,納木錯—嘉黎斷裂帶南側,礦區(qū)地層為石炭系旁多群,巖漿巖為燕山晚期白云二長花崗巖,構造以褶皺及斷裂為主,成礦地質條件十分有利。

2.1 地層

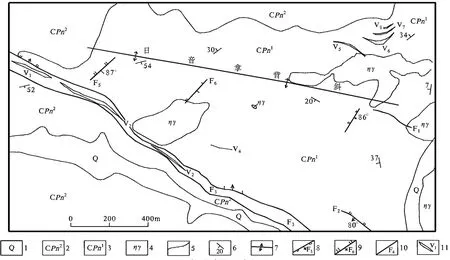

礦區(qū)出露地層簡單,主要為石炭系旁多群(Cpn)及第四系(Q)(見圖2)(據(jù)劉龍等修編,2012)。根據(jù)巖性特征將旁多群(Cpn)劃分為2段。

圖2 拉屋礦區(qū)地質略圖

(1)石炭系旁多群第一段(Cpn1)。分布在礦區(qū)的中部大片地區(qū)。巖性為絹云板巖、粉砂質板巖,夾大理巖。板巖常變質為角巖、大理巖,也常常蝕變?yōu)橥篙x石榴矽卡巖,該段地層為礦區(qū)的主要含礦層位。

(2)石炭系旁多群第二段(Cpn2)。分布在F3南側和礦區(qū)北側。下部以青灰色絹云母板巖為主,上部板巖中含砂質增多,厚層石英砂巖夾層在F3北側。該層在礦區(qū)范圍內未岀露完全。

(3)第四系(Q)。由沖積物、洪積物和坡積堆積組成;沖積物沿主要河道分布;坡積物主要沿山坡坡腳分布。洪積物沿季節(jié)性沖溝分布。

2.2 構造

(1)褶皺。礦區(qū)內發(fā)育的一級褶皺是日音拿背斜,背斜軸向北西西向,礦區(qū)內延伸6.6km,南翼被F3所切。背斜軸部附近較寬緩,南翼靠近F3處較陡。北翼傾向北西,傾角較緩。南翼傾向和傾角變化較大,傾向南西,傾角較緩。背斜向西傾伏。軸線有直起伏。背斜南翼,發(fā)育由半背斜或半向斜組成的次級裙邊褶皺,幅寬一般幾十至百余米。軸向與主褶皺軸向垂直。

(2)斷裂。礦區(qū)內斷層主要發(fā)育有北西向和北北東向2組,而以北西向規(guī)模較大。斷裂大多為壓扭性質,斷面平直陡立,角礫大小相近,多具定向排列,有時出現(xiàn)構造透鏡體。平行斷裂了密集劈理面發(fā)育。

拉屋斷裂(F3):該斷裂是一條區(qū)域性的斷層。礦區(qū)內出露長度6.6km,兩端延出礦區(qū)。斷層總體走向北西,傾向較緩,局部(礦區(qū)東端)傾向南南西。傾角較陡。整個斷裂帶寬約50m。斷層切割了日音拿背斜南翼的旁多群地層,北盤的旁多群一段板巖夾碳酸鹽巖與南盤的旁多群二段板巖接觸。斷層早期具有由北向南的逆沖性質,后期沿逆沖面產(chǎn)生走滑。

F3整個斷裂帶被次生石英巖所充填。石英巖與圍巖接觸部位發(fā)育與斷裂平行的密集劈理化理、構造透鏡體。石英巖內常發(fā)育后期破碎帶及裂隙,沿后期破碎帶或裂隙時有浸染狀黃鐵礦、黃銅礦化的發(fā)育。

2.3 巖漿巖

礦區(qū)內主要分布的是白云母二長花崗巖,有一定的出露面積。地表主要出露有4個巖體,呈巖株、巖墻狀產(chǎn)出。地表出露面積0.05~0.8km2。與圍巖呈侵入接觸關系。顏色呈灰白色,細粒—中粒花崗結構,塊狀構造。據(jù)2007年對巖體進行采樣分析成果,白云二長花崗巖∑REE含量較低,輕重稀土分餾程度較弱,具明顯的銪負異常,具S型花崗巖特征,為鈉質過鋁質鈣堿性巖系,具后碰撞花崗巖特征(黃波等,2006)。

3 礦體地質特征

3.1 礦體地質特征

經(jīng)過多年工作,到2011年底止,礦區(qū)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了20多個礦體,大部分以隱伏礦體的形式產(chǎn)出,主要分成2個類型,其一,是裂隙充填型,受斷裂破碎帶或裂隙控制,如F3斷裂帶上的幾個礦體,主要是黃銅礦化,有時伴生Au、Ag。其二,是順層的矽卡巖型,礦體受層位控制,即旁多群一段的角巖夾矽卡巖,有利的賦礦巖性主要是矽卡巖,其次是鈣質角巖、角巖和大理巖。礦體形態(tài)呈透鏡狀、似層狀、囊狀等,在有利層位中,往往呈礦體群的形式產(chǎn)出。礦種以銅、鉛鋅為主,常含伴生Ag。

(1)裂隙充填型。在礦區(qū)內為V1、V2、V3號礦體,其主要特征如下:

V1礦體:分布在F3的西段,受構造破碎帶F3控制,走向118°,傾向北東,傾角65°。控制長度110m,礦體平均厚度6.50m,銅平均品位0.57%,伴生銀品位9.41g∕t。

V2礦體:礦體產(chǎn)于F3構造帶中,走向116°,傾向北東,傾角65°。控制長度178m,平均厚度7.63m,銅平均品位0.55%,伴生銀品位11.47g∕t。

V3礦體:產(chǎn)于構造破碎帶F3中。走向127°,傾向北東,傾角60°。控制長度110m,平均厚度4.66m,銅平均品位0.84%。礦體賦礦圍巖為碎裂化板巖,石英脈發(fā)育,見有少量孔雀石。

(2)順層的矽卡巖型。礦區(qū)內主要有V5、V11、V12、V13號礦體,其中V5礦體出露于地表,V11、V12、V13號礦體為隱伏型礦體,通過鉆孔和探礦坑道控制,V11、V12號礦體產(chǎn)于礦體V5礦體與V6礦體之間,V13號礦體,產(chǎn)于V5號礦體南西方向約40m。礦體主要以似層狀,其次為透鏡狀產(chǎn)出,局部有分枝、復合和收縮、膨大現(xiàn)象,礦體多呈北西—南東走向,傾角多數(shù)較緩,一般不超過35°,Pb+Zn一般為2%~5%,多數(shù)礦體伴生Cu:0.41%~0.67%,及可供利用的Ag元素,屬有用組分分布均勻—較均勻型礦體。

礦區(qū)內走向北西,傾角緩的礦體有V10、V14、V15、V16、V17、V18、V19、V20、V21、V22、V23、V24、 V25號礦體,礦體多數(shù)以似層狀,少數(shù)為透鏡狀產(chǎn)出,局部有分枝、復合和收縮、膨大現(xiàn)象,長度80~243m,一般100~150m,厚度1.09~12.8m,一般3~8m,Pb+ Zn在1%~5%,多數(shù)在2%~4%,多數(shù)礦體伴生Cu及可供利用的Ag元素,也屬有用組份分布均勻—較均勻型礦體。

礦區(qū)內走向北東,傾角也緩的礦體有V6、V7、V8號礦體,礦體也以似層狀、透鏡狀產(chǎn)出,局部有分枝、復合和收縮、膨大現(xiàn)象,長度在60~80m,寬度2~5.5m,Pb+Zn約為2%,礦體伴生Cu及可供利用的Ag元素,也屬有用組份分布均勻—較均勻型礦體。

3.2 礦石質量

3.2.1 礦石結構構造

(1)礦石結構。金屬礦物主要呈半自形—他形粒狀結構分布于巖石中,部份礦石黃銅礦呈乳滴狀固溶體結構分布于閃鋅礦中。

(2)礦石構造。構造主要有細脈浸染狀、網(wǎng)脈狀、碎裂狀、稠密浸染狀、角礫狀、條帶狀、塊狀構造等。

3.2.2 礦石的礦物組成

礦石中金屬礦物有黃銅礦、黃鐵礦、磁黃鐵礦、孔雀石、藍銅礦、方鉛礦、閃鋅礦和褐鐵礦;脈石礦物主要有綠泥石、綠簾石、鈣鋁榴石、透輝石、石英、方解石等。

4 礦床成因

4.1 成礦地質條件

(1)地層條件。礦區(qū)內與多金屬礦化有關的巖石類型為石炭系旁多群的條帶狀大理巖及其與砂質板巖組成的互層和碎裂石英砂巖,在旁多群中,這幾種巖石中的成礦元素平均含量高于區(qū)域背景含量,在成礦作用過程中其中的多金屬元素得到了有效的富集,為成礦提供了部分物質來源。

(2)構造條件。礦區(qū)以北約20km處的納木錯—嘉黎斷裂為區(qū)域性斷裂,該斷裂控制了區(qū)域地層、巖漿巖的展布,沿斷裂帶兩側多金屬礦呈近東西向的帶狀展布,說明該斷裂為成礦物質的運移提供了通道。礦區(qū)內北西向的拉屋斷裂,北西向的日音拿背斜軸部的轉折及傾伏部位,大理巖和砂質板巖的層間接觸部位為熱液和圍巖發(fā)生交代作用及礦液的沉淀提供了空間,為礦區(qū)內的儲礦構造。

(3)巖漿巖條件。與礦區(qū)成礦關系密切的巖漿巖為日音拿巖體。該巖體主要為白云母二長花崗巖。巖體呈巖株、巖枝不規(guī)則狀分布于礦區(qū)中東部及拉屋斷裂中。與圍巖呈侵入接觸關系,在外接觸帶形成矽卡巖型多金屬礦體。

礦區(qū)的白云二長花崗巖與中國二長花崗巖相比,日音拿白云母二長花崗巖體為鈉質過鋁鈣堿性巖系,具后碰撞花崗巖特征,對形成矽卡巖型礦床較為有利。從巖石中較高鈉質來看,源巖中可能有部分基性物質加入。

矽卡巖型銅鉛鋅多金屬礦化分布在日音拿巖體外接觸帶0~2km范圍內的矽卡巖之中,熱液型銅礦化分布于距巖體1~4km范圍內的北西向斷裂帶之中;日音拿巖體白云二長花崗巖中成礦元素平均含量高于區(qū)域背景含量;以上均說明燕山晚期白云二長花崗巖和銅鉛鋅多金屬礦化有著密切的關系,白云二長花崗巖的侵入不僅為成礦提供了熱源,也提供了大部分物質來源(黃波等,2008)。

(4)稀土元素含量特征。根據(jù)在礦區(qū)共采5件樣品進行稀土元素含量分析礦區(qū)白云二長花崗巖∑REE含量較低(王隨中等,2006;黃波等,2008),輕重稀土分餾程度較弱,具明顯銪負異常,具S型花崗巖特征;而其較低的稀土含量及弱的分餾程度反映出源巖成熟度較低,可能為成熟度較低的雜砂巖,但成分中有較多基性組份加入,與化學成分所反映的特征近于一致。黃銅礦化石英脈、矽卡巖型礦石與白云母二長花崗巖∑REE含量相似,說明三者可能存在著一定的相似性,推測可能的為同一次熱事件產(chǎn)物,形成于同一時代。石英砂巖與前者相比,差別較大,礦化與其關系不明顯,石英脈稀土元素含量明顯較低,并具明顯的正銪異常,物源可能來自于深部地幔熔體(流體)。

4.2 礦床成因

由上可知本區(qū)地層巖性、構造、巖漿巖對于礦床的形成起控制作用,其中巖漿巖中的白云母花崗巖起主導作用。由于地殼構造運動,產(chǎn)生褶皺(日音拿背斜)、斷裂(F3斷裂及旁側次級裂隙),從而引起巖漿巖的侵入并與旁多群中的灰?guī)r、泥質灰?guī)r產(chǎn)生交代變質作用,形成大理巖、矽卡巖等,同時巖漿攜帶的成礦物質,經(jīng)接觸交代作用,含礦熱液在構造—熱液蝕變巖帶中交代、充填、富積,此為礦化的主要階段。此后,又經(jīng)歷了后期熱液活動的進一步疊加改造使含礦元素進一步富積,形成矽卡巖礦床。

斷裂型(熱液充填的脈狀礦床)其成因為燕山晚期白云二長花崗巖的上侵過程中,由巖漿中帶出的礦液,通過F3斷層的裂隙溢出在成礦有利部位富集成礦。

5 找礦標志

經(jīng)過工程驗證結合礦床特征,我們總結出如下的找礦標志:

(1)地層標志:石炭系旁多群第一段中的矽卡巖、角巖及大理巖是礦區(qū)有利找礦標志;

(2)構造標志:北西向的拉屋斷裂,日音拿背斜構造的轉折端及傾伏部位,大理巖和角巖的接觸面等是成礦的有利部位;

(3)巖漿巖標志:日音拿巖體外接觸帶0~2km為矽卡巖型銅鉛鋅礦化的有利地段;

(4)圍巖蝕變標志:矽卡巖化、硅化、黃鐵礦化、絹云母化、綠泥石化等;

(5)礦體的露頭是找礦的直接標志。如矽卡巖礦體露頭,金屬礦物及氧化物(黃銅礦、藍銅礦、孔雀石、褐鐵礦等);

(6)地球化學標志:化探Cu、Pb、Zn及伴生元素(Au、Ag、Cu、Pb、Zn、As等)組合異常;

(7)地球物理標志:區(qū)內地層與礦體電性差異顯著,礦體具備明顯的低阻、高極化特征為找礦有利地段。

[1] 陳國能.花崗巖成因與成礦理論研究進展——原地重熔說與元素地球化學場簡介[J].地球科學進展,1998(2):140-144.

[2]劉延勇.西藏當雄縣拉屋銅鉛鋅礦吸附烴找礦預測[D].桂林工學院碩士研究生論文,2005.

[3]黃波,喻亨祥,王隨中,等.西藏當雄縣拉屋銅鉛鋅礦吸附烴找礦工作報告[R].桂林工學院,2006.

[4] 黃波,喻芳,譚湘玲.西藏當雄縣拉屋銅鉛鋅多金屬礦地質特征及成因探討[J].貴州地質與勘察,2008,14(2):14-17.

[5] 劉龍、冷四光、張克學,等.西藏自治區(qū)當雄拉屋銅鉛鋅多金屬礦階段性詳查報告[R].西藏銘泰資源投資有限公司,2012.

P618.4

A

1004-5716(2015)04-0174-05

2014-04-21

劉路(1984-),男(漢族),湖北潛江人,助理工程師,現(xiàn)從事地質勘查技術工作。