實際有效匯率變動對就業結構的影響——基于中日數據的比較研究

蔡濛萌

(福建江夏學院經濟貿易學院,福建福州,350108)

一、引言

宏觀經濟調控的重要目標之一——就業問題關乎一國的國計民生和穩定繁榮,因此各國政府都把就業放在至關重要的位置。我國目前的就業形勢仍十分嚴峻,就業總量壓力和結構性矛盾并存:一方面將長期面對勞動力供大于求的基本格局和巨大的就業壓力;另一方面也將面臨更加復雜的結構性就業矛盾,“民工荒”與“找工作難”并存,“畢業即失業”與“企事業單位高薪引進人才難”并存。在對我國勞動力供給是否處于劉易斯拐點的爭論日益激烈的今天,我國就業總量與結構的問題需要進一步深入研究。特別是在當前的開放經濟環境下,國際經濟變動的外部因素都有可能通過國際金融、貿易等方式作用于國內就業,一國匯率就成為就業的影響因素之一。

國內外學者的研究表明,匯率的升值貶值及其波動都會對一國就業產生影響。[1]國際經濟學的傳統理論認為本幣貶值會增加國內就業,本幣升值會抑制國內就業,但近年來的一些實證研究卻發現了與傳統觀點不同的結論,如Nucci和Pozzolo認為實際有效匯率的上升會通過降低進口中間產品的投入而間接增加就業。[2]近年來,相關研究從兩個方面展開了更為具體化的探索:一方面是就典型國家匯率波動進行的經驗研究,如王孝成對人民幣升值背景下的就業波動進行研究,發現人民幣升值導致的就業波動具有一定的滯后性,且在長期可能呈現與短期相反的效果。[3]另一方面則是以具體產業部門或具體區域為樣本的研究,如毛日昇針對匯率波動下的工業行業就業進行實證分析,匯率波動對工業行業就業的負面影響會隨著行業平均凈利潤水平的上升而下降,且對國有工業企業就業的影響顯著小于私營工業企業。[4]王相寧和郭桂圓基于中國制造業30個行業的面板數據測算不同行業在匯率影響就業過程中的差異,認為人民幣升值對就業的總體效應為負效應,且此過程中具有不同程度和不同特征的行業異質性。[5]楊碧云和成思利用廣東省各市2003—2010年的面板數據檢驗人民幣實際有效匯率對廣東省就業的影響,發現人民幣實際有效匯率波動對廣東省就業的影響存在滯后性。[6]從既有研究的演進來看,多數研究是以單一國家貨幣、單一產業大類或單一地區為樣本,而不同國家和產業部門之間樣本的比較研究相對較少,這可能是導致不同實證研究得出差異性結論的主要原因。考慮到近年來人民幣匯率的波動過程同20世紀90年代以來日元的匯率波動有諸多相似之處,中日兩國實際有效匯率波動給國內就業帶來的影響是否具有可比性?這些影響在不同產業部門之間是否呈現出某種差異性?本文將以比較研究的方式對上述問題進行分析。

二、匯率變動影響就業結構的理論模型

為了便于比較分析實際有效匯率變動對不同產業部門就業結構的影響,進行以下假設:開放經濟環境下一國生產部門分為貿易品生產部門和非貿易品生產部門;勞動力在兩部門間流動不受任何限制;勞動力市場為完全競爭市場。由此可知,各部門的勞動供給與該部門工資正相關,需求與該部門工資負相關,那么當市場處于均衡狀態時兩部門工資相同。

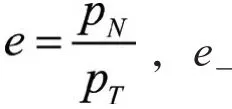

用(2)式分別求出均衡時勞動力供給和需求對匯率的偏導數:

由(2)式中的各項可知勞動力供給和需求對實際工資的導數存在L'S>0,L'T<0,L'N<0,且由w>0可以判斷出(3)<0,(4)>0。即對貿易部門而言,實際匯率貶值可以增加貿易部門就業,實際匯率升值則對貿易部門就業起到抑制作用;對非貿易部門則相反,實際匯率升值促進非貿易部門就業,實際匯率貶值對非貿易部門就業起到抑制作用。以下分別用我國與日本的兩部門就業數據來檢驗這一結論。

三、基于中日比較的實證分析

(一)數據選取

選取1990年至2014年的數據作為研究的樣本。由于我國的貿易部門主要集中在第二產業,因此使用第二產業年底就業人數來近似貿易部門就業數據。分別用P、S、T來表示第一、第二、第三產業各年底就業人數,全部取對數變換后使用,可以實現在不改變原來變量之間的協整關系的情況下,弱化時間序列的異方差并突顯數據趨勢的線性化。第一、第二、第三產業各年底就業數據來自《中國統計年鑒》。按照國際慣例實際有效匯率用REER表示,數據來自于IMF統計資料。日本的數據主要來自于厚生勞動省的《日本の統計》和世界銀行數據庫的《世界統計年鑒》第六大項以及國際清算銀行公布的日元實際有效匯率數據。

(二)模型檢驗

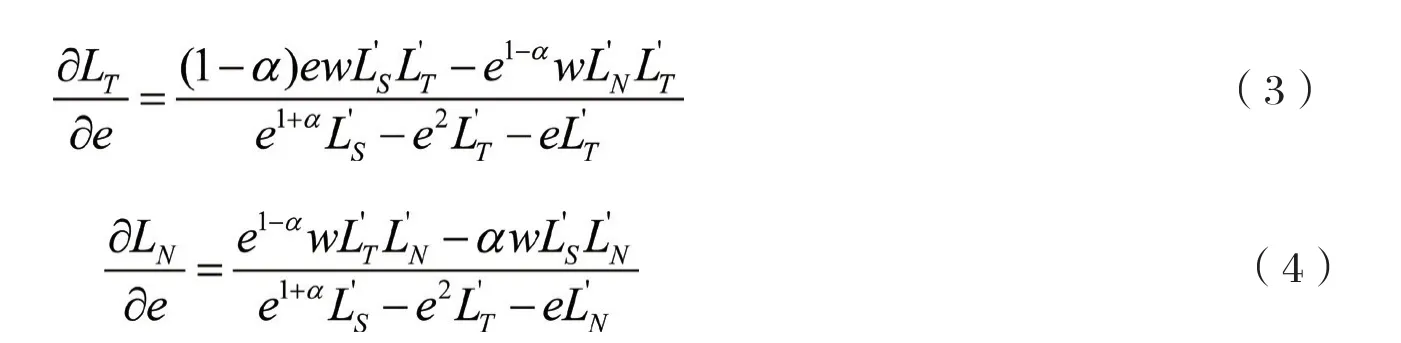

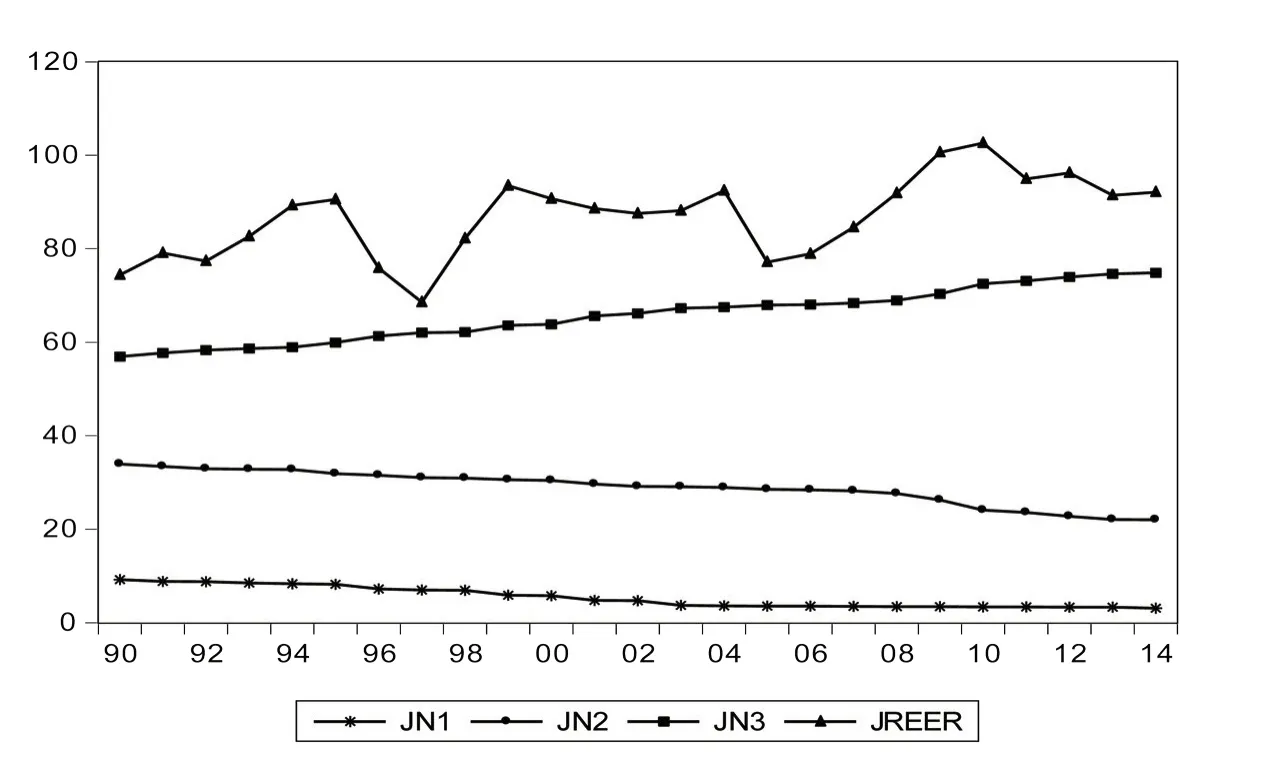

人民幣實際有效匯率及第一、第二、第三產業就業人數在1990—2014年變動趨勢如圖1所示:

圖1 人民幣實際有效匯率與第一、第二、第三產業就業人數1990—2014年變動趨勢圖

1990年至2014年,我國農業就業人口總數基數巨大但整體呈現不斷下降的狀態。相應的,第三產業就業人口總數呈增加趨勢。我國第二產業年度就業人數從1990年到1998年之間基本穩定增加,1998年到2001年之間略有降低,主要是由于該時期受到亞洲金融危機以及相應緊縮政策的影響。從2003年又開始維持穩定增長,主要是該時期宏觀經濟環境轉暖且一系列促進就業的相關政策發揮作用。至2010年底,第三產業就業人數雖然不斷提升,但占比為34.6%,仍然低于第一產業的36.7%。此現象從2011年開始逆轉,至2014年底,全國第三產業就業人數占比為38.5%,分別超過第一、二產業就業比例。

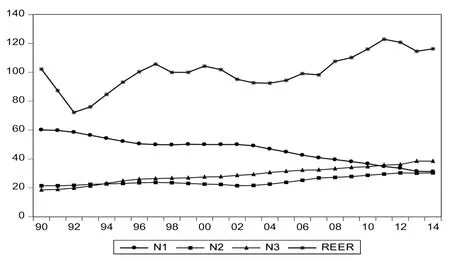

樣本區間內,日本的三次產業就業結構也在不斷發生變化,如圖2所示:

圖2 日元實際有效匯率與第一、第二、第三產業就業人數1990—2014年變動趨勢圖

1990年日本第一、第二、第三產業年底各就業人數占比分別為9.19%、33.9%和56.91%。隨著泡沫經濟崩潰,日本進入到漫長的產業結構改革和調整時期。2000年后經濟形勢出現轉機,產業結構繼續升級,就業促進戰略初現成效。第一產業就業人數繼續降低,第三產業就業人數逐漸增多,到2014年年底日本三個產業間的就業人數占比分別變為3.1%、30.4%和66.5%。

分別用LP、LS、LT與實際有效匯率取對數LREER建立VAR模型。

1.確定滯后階數

VAR模型滯后階數由AIC信息準則和SC信息準則確定,用eviews7.2進行操作綜合選取滯后階數結果如表1所示:

表1 中日數據LREER分別與LP、LS和LT建立VAR模型的階數

2.單位根檢驗

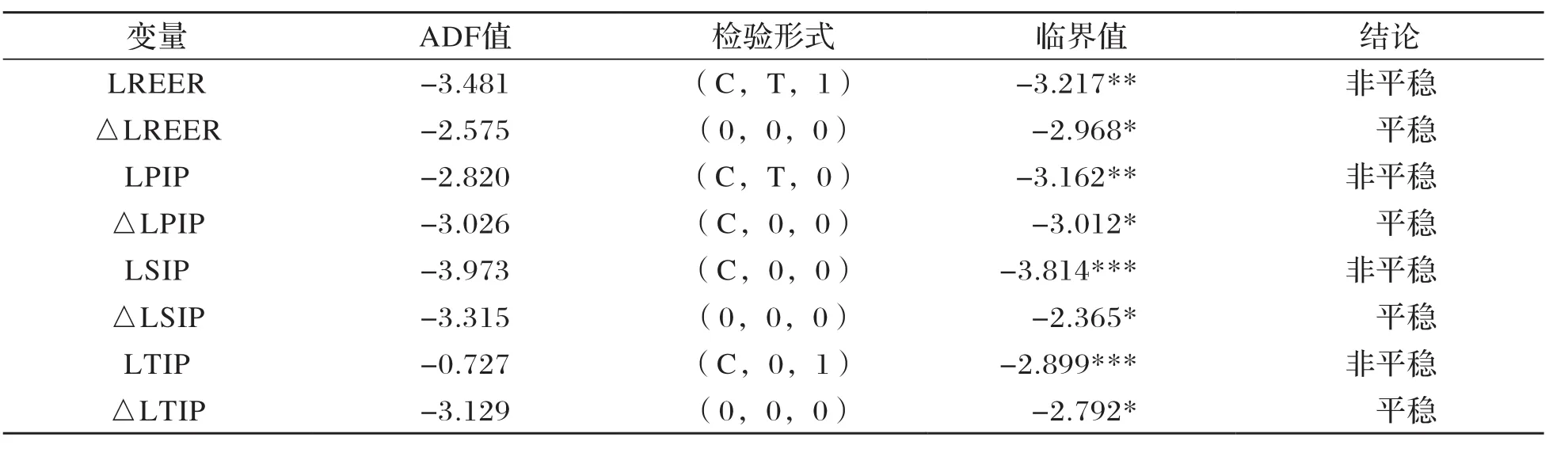

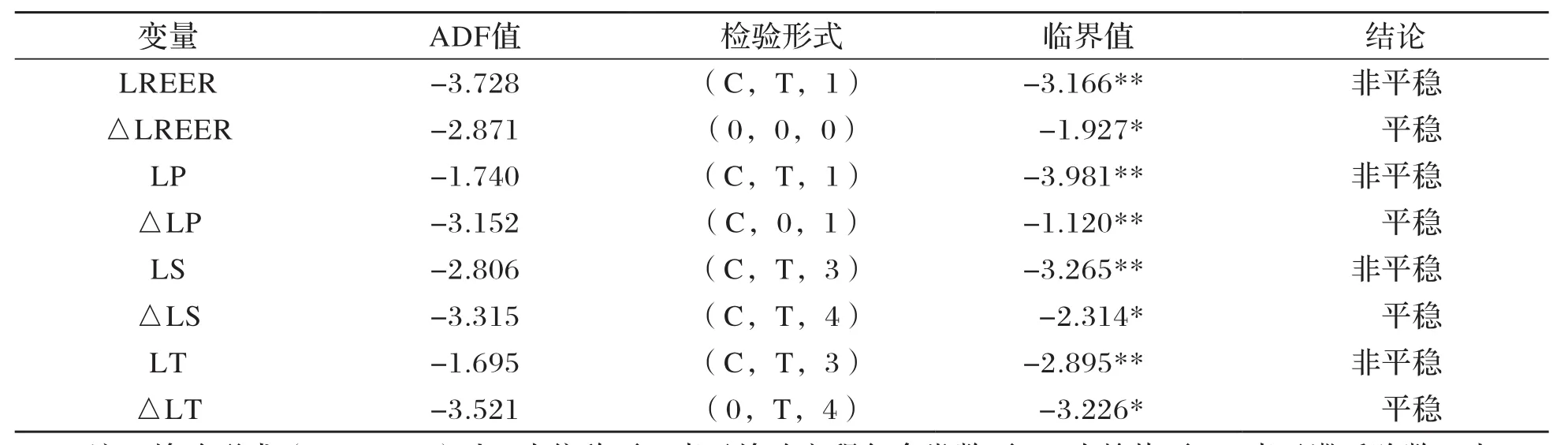

只有當確定變量是同階單整時協整數據才能做進一步分析,因此先用Augmented Dickey-Fuller檢驗法檢驗各個變量以及其一階差分的單整階數,檢驗結果見表2和表3:

表2 我國三個產業就業人數與人民幣實際有效匯率的ADF值

表3 日本三個產業就業人數與日元實際有效匯率的ADF值

以上檢驗結果顯示,兩國數據LREER、LP、LS和LT未通過單位根檢驗,而其一階差分序列△LREER、△LP、△LS和△LT均通過單位根檢驗。因此,各變量均為I(1)序列,滿足協整檢驗的前提條件。

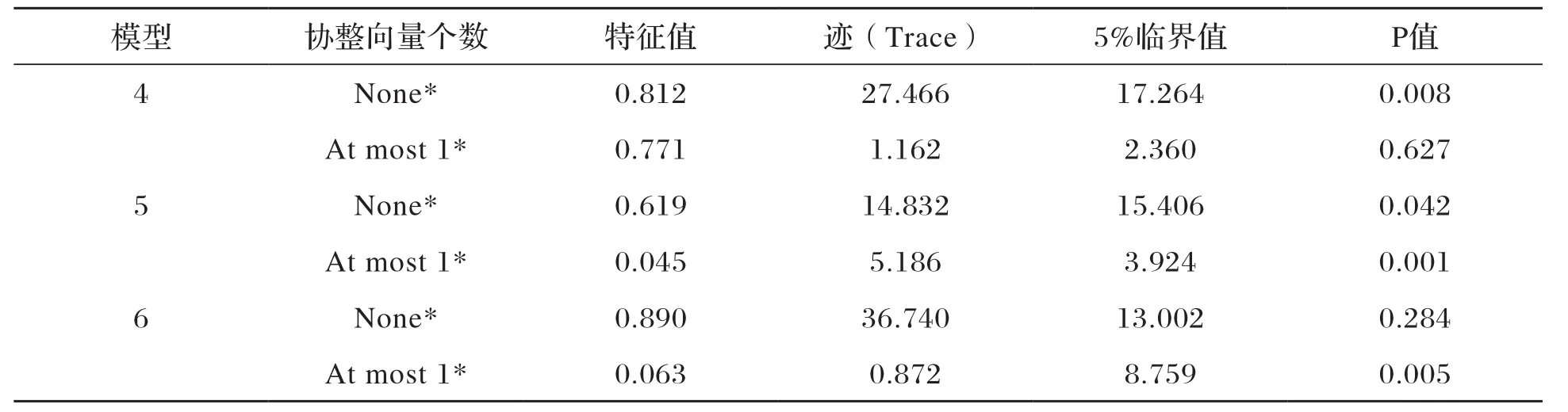

3.中日數據的協整檢驗

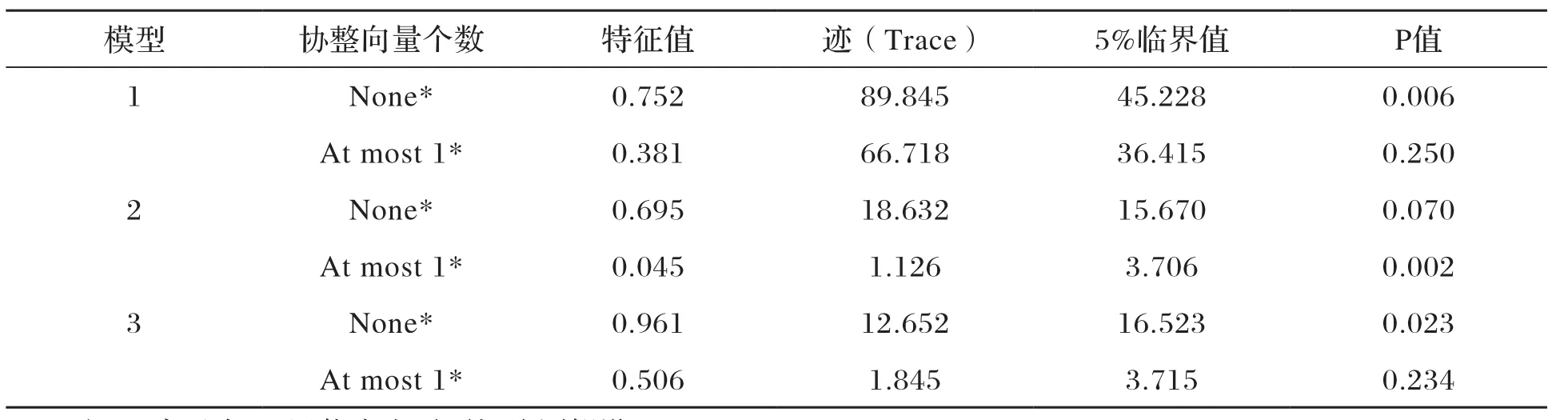

(1)我國數據的協整檢驗

檢驗結果見表4:

表4 我國數據的協整檢驗結果

從我國數據的Johansen協整檢驗結果可知,在5%的置信水平保證下,實際有效匯率與第一產業年底就業人數之間沒有協整關系,與第二產業就業人數有1個協整關系,與第三產業就業人數之間沒有協整關系。

結果表明,人民幣實際有效匯率升值將減少第二產業就業人口數量。對實際有效匯率與第一產業年底就業人數之間沒有協整關系一個可能的解釋是我國的第一產業勞動生產率相對較低,發展相對緩慢,對資本和勞動的吸引能力不強,因此受到人民幣實際有效匯率變動的影響不明顯。而實際有效匯率與第三產業年底就業人數之間沒有協整關系,這說明實際有效匯率變動對我國勞動力就業人口向第三產業轉移沒有促進作用。

(2)日本數據的協整檢驗

檢驗結果見表5:

表5 日本數據的協整檢驗結果

日本數據的協整檢驗結果說明,在5%的置信水平保證下,實際有效匯率與第一產業年底就業人數之間沒有協整關系,與第二產業就業人數有1個協整關系,與第三產業就業人數之間有1個協整關系。

可以看出:日元實際有效匯率升值將減少第二產業就業人口數量,增加第三產業年底就業人口數量,促進日本勞動力資源從第二產業向第三產業轉移。

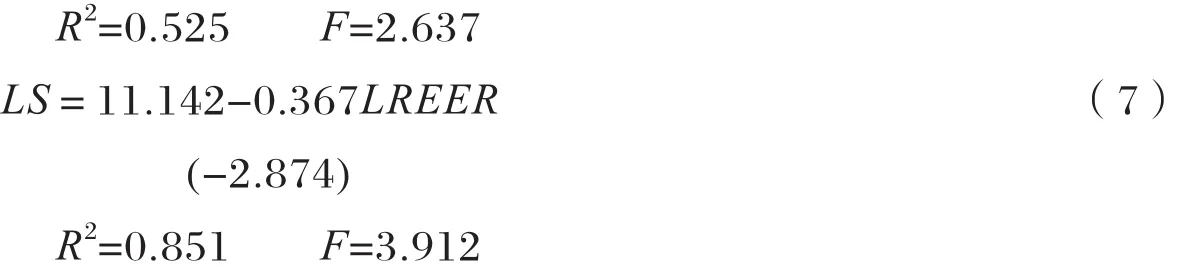

4.格蘭杰因果關系檢驗

(1)我國數據的Granger因果關系檢驗

采用Granger因果關系檢驗來檢驗各模型中兩變量之間的相互關系,滯后階數同樣采用AIC準則。結果如圖6所示:

表6我國數據的格蘭杰檢驗結果

Granger因果檢驗結果表明,在5%的概率保證下,人民幣實際有效匯率是我國第二產業就業的Granger原因,而我國第二產業就業不是人民幣實際有效匯率變動的原因。

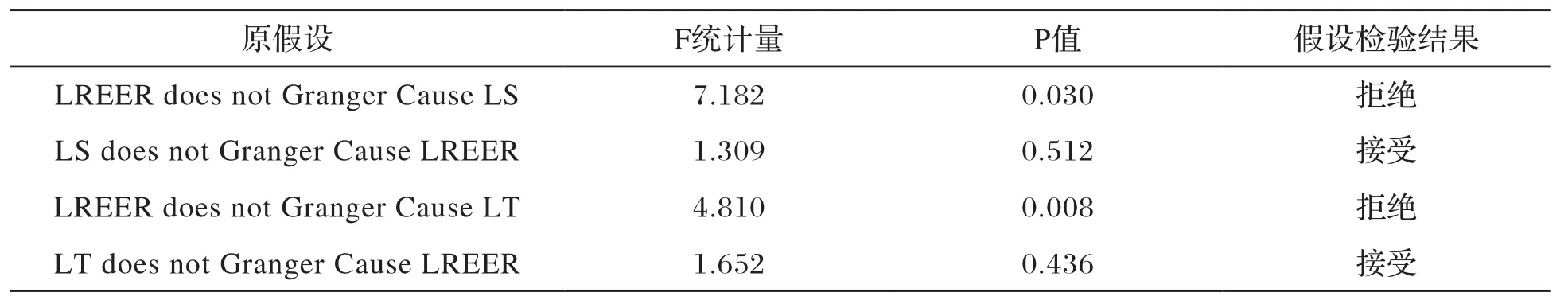

(2)日本數據的Granger因果關系檢驗檢驗結果見圖7:

表7日本數據的格蘭杰檢驗結果

結果表明,在5%的概率保證下,日元實際有效匯率是日本第二產業就業的Granger原因,而日本第二產業就業不是日元實際有效匯率變動的原因。日元實際有效匯率是日本第三產業就業的Granger原因,而日本第三產業就業不是日元實際有效匯率變動的原因。

四、結論與啟示

運用VAR模型分析方法對中日兩國實際有效匯率變動下的就業結構變化進行對比分析,主要結論如下:第一,日元實際有效匯率與日本國內第二、第三產業就業存在協整關系。具體來說,日元實際有效匯率升值會導致日本第二產業年底就業人口數降低和第三產業年底就業人口數量增加。一個可能的解釋是,日元實際有效匯率的升值通過改變貿易品與非貿易品的相對價格,導致第二產業的剩余勞動力向第三產業轉移,對勞動力資源進行優化配置。第二,人民幣實際有效匯率升值,將降低我國第二產業年底就業人數,但與第三產業就業人數之間沒有明顯的協整關系。一個可能的解釋是由于國際比較優勢的影響,人民幣升值會導致部分勞動力從貿易導向特征較強的第二產業部門溢出,在農業部門自身存在勞動力過剩和第三產業勞動力吸納能力不強的情況下,這部分溢出的勞動力就成為失業人口。第三,造成上述中日差異的直接原因在于人民幣匯率與我國第三產業就業人數并不協整,即不存在類似日元匯率變動與日本第三產業就業人數之間的長期協整關系。而從深層次原因來看,這可能與中日兩國在匯率管理的市場化程度、勞動力資源產業間流動性等方面的差異有關。

上述實證分析結果及研究結論對我國當前的匯率管理制度改革和勞動力市場改革均有較強的政策啟示,主要包括以下3個方面:

第一,強化對匯率波動風險的識別和應對機制。我國對人民幣匯率的管理應吸取20世紀90年代日元匯率屈從國外壓力持續大幅升值并直接導致日本經濟進入“失去的十年”的教訓,在持續堅持有管理浮動匯率制度、穩步推動匯率市場化改革的同時,全面識別匯率波動帶來的延伸性風險,對潛在風險進行預判并設計應對預案。此外,應進一步提高政府和企業部門應對匯率波動的調控彈性,實現相關政策措施和經營策略的“相機抉擇”與“逆向調整”,避免應對滯后甚至缺乏應對帶來的就業等方面的風險。

第二,完善與匯率波動相協調的宏觀就業政策,積極應對匯率波動帶來的就業波動。在充分認識到我國作為發展中國家與日本等發達國家在勞動力市場競爭性和成熟性方面的差異的前提下,適當考慮匯率波動并靈活調整進出口退稅等政策,幫助出口導向型企業應對成本變化,特別是要減少實際有效匯率升值帶來的企業成本上升進而導致的勞動力溢出的風險。通過積極調整相應的產業政策增強第三產業的就業吸納能力,從總體上降低因匯率波動帶來的失業風險。

第三,提高人力資本再投資的就業促進作用。勞動力從第二產業轉移到第三產業客觀上要求轉移的勞動力掌握從事第三產業工作的基本技能,否則將難以實現跨行業的職業轉換。在這一過程中,應充分認識到我國在勞動力素質、人力資本儲備等方面與日本等發達國家的差距,在實際有效匯率升值導致第二產業就業人數下降的情況下,通過適當的人力資本再投資幫助勞動力更新勞動技能和職業素質,從而實現職業角色轉換。特別是應通過對勞動力在自主創業方面的培訓及相關支持政策的完善,支持勞動者提高在匯率升值期間的職業轉換能力,從而降低總體的失業風險。

[1] Moser,C.,D.Urban,and B.D.Mauro.International Competitiveness,Job Creation and Job Destruction-An Establishment Level Study of Germany Job Flows[J].Journal of International Economics,2010,Vol.80,(2):302-317.

[2] Nucci,F.and A.F.Pozzolo.The Exchange Rate,Employment and Hours:What Firm Level Data Say? [J].Journal of International Economics,2010,Vol.80,(2):112-123.

[3] 王孝成.人民幣實際匯率與中國就業——基于內生勞動力供給模型的實證研究[J].世界經濟研究,2010,(2):37-43.

[4] 毛日昇.人民幣實際匯率變化如何影響工業行業就業?[J].經濟研究,2013,(3):56-69.

[5] 王相寧,郭桂圓.匯率的就業傳導渠道及其效應測算——基于中國制造業面板數據的實證研究[J].運籌與管理,2015,(2):170-177.

[6] 楊碧云,成思.人民幣匯率變化的就業效應研究——基于廣東省樣本數據的實證檢驗[J].國際經貿探索,2013,(3):37-47.