司法潛規則影響下的刑事冤案

劉 磊

(蘇州大學法學院,江蘇蘇州,215006)

無辜者服刑甚至被執行死刑,不僅觸及了刑事司法正義的底限,亦反映了該國刑事訴訟制度的司法沉疴。通常,普通公眾與學界將冤案歸因于刑訊逼供、辦案人員心理偏見、檢察官消極懈怠、鑒定錯誤、疑罪從有、政法委干預等諸多因素,但如此“事后諸葛”式的癥因分析并不能完全透視中國式冤案的深層原因。①從我國學術界冤案問題的已有研究方向來看,多數學者側重于對司法體制內的冤案成因研究。參見陳興良:《中國刑事司法改革的考察——以劉涌案和佘祥林案為標本》,《浙江社會科學》2006年第6期;易延友:《冤獄是怎樣煉成的》,《政法論壇》2006年第4期;陳永生:《我國刑事誤判問題透視》,《中國法學》2007年第3期;胡銘:《冤案背后的程序邏輯》,《政法論壇》2009年第4期;陳永生:《冤案的成因與制度防范》,《政法論壇》2011年第6期;熊秋紅:《冤案防范與權利保障》,《法學論壇》2010年第4期;周葉中、江國華:《法律理性中的司法和法官主導下的法治》,《法學》2005年第8期。與歐美國家不同,在中國特殊的司法場域中,犯罪議題背后的微觀政治、訴訟文化、司法潛規則的存在均可能是催生刑事冤案的原因。只有正視法外因素對冤案的影響力,才能透視中國式冤案問題的真正癥結,進而建構真正有效的冤案防范機制。

一、司法潛規則與中國刑事冤案的關聯性分析

(一)“排除合理懷疑”在現實司法過程中遭遇的窘境

從近期的冤案情節來看,證據存疑時法院仍然難以恪守“排除合理懷疑”作出“疑罪有利被告”的判決。例如,以2013年浙江杭州的張氏叔侄冤案為例,以在無目擊證人與最初“零口供”(犯罪嫌疑人拒絕認罪)的情況下,偵查機關以特殊方法“突審”兩名犯罪嫌疑人,并利用看守所內“立功心切”的“內線證人”(該服刑人以暴力、威脅等方式逼迫犯罪嫌疑人寫認罪書),獲得該案犯罪嫌疑人內容虛假的認罪書。偵、訴、審三機關均認定該認罪書與犯罪現場證據形成“直接證據與印證”的關系,最終一審、二審以“犯罪事實清楚、證據確實充分”,對兩名刑事被告人作出有罪判決。但該案所存在的“合理懷疑”及有利于被告人的證據也相當充足:(1)被害人指甲內的DNA檢測結果與兩名被告人不符,很難排除兩名被告人無罪的可能性,但是一審法院對此鑒定結果卻以“關聯性不足”為由予以排除;(2)偵查機關在兩名被告駕駛的車輛上,窮盡所有搜查手段仍未發現任何血跡或其他不利于被告人的物證;(3)從經驗規則而言,兩名刑事被告人進入杭州至駛離杭州道路的時間非常短,作案的時間間隔明顯不夠(警方如果及時調取高速路的車輛出入視頻資料即能證明二人無罪),且兩名被告人對被害人進行強奸殺人也不符合常理(兩名被告人與被害人系同鄉,且有證人證明被害人搭乘其駕駛車輛,如果殺害被害人很容易成為偵查機關重點鎖定后偵查的對象,更何況,如果被告人張某目擊其侄子張輝強奸殺害被害人不予制止而是幫助其犯罪,也不符合通常的人情倫理);(4)偵查機關“辨認現場”的程序也不符合法定程序,在已發現犯罪現場并有臥底線人事前誘導的前提下,偵查機關故意“引領”兩名被告人去辨認犯罪現場,該辨認結果的證明價值頗值推敲;(5)拋尸地點位于杭州西部,而兩名被告人行車方向卻是向東(經杭州東赴上海),在時間有限的情況下兩名被告人舍近求遠地在杭州西部進行拋尸也不符合常理;(6)凌晨1點30分被害人借用被告人手機通話,有證人證明其要求被害人自己搭乘出租車到錢江三橋,兩名被告人如果此時選擇強奸殺害被害人很容易成為偵查機關重點懷疑偵查的對象。偵查機關對案件出現的上述各項疑點未能引起足夠的重視。

浙江叔侄冤案所能印證的是:我國傳統偵查方式(過度依賴口供)、證據采信規則(自由心證缺少嚴格證明規則)、偵訴審關系的結構性缺陷(缺少有效的分權制衡機制)、一審審判程序的“卷宗審理化”傾向、違反“疑罪有利被告”原則等諸多傳統“司法沉疴”,在現實中仍然客觀存在,即便2012刑事訴訟法對此作出了重大修正,但短期內也難以有根本性的改觀。②從以往已發生冤案的地域分布觀察,我國中西部省份出現冤假錯案的概率較高,例如已經改判無罪的杜培武案、佘祥林案、趙作海案等冤案均發生于河南、湖北、云南等內陸省份,但作為經濟相較發達的浙江杭州、上海、北京地區也出現了重大冤案,由此則可推論的是:經濟發展水平與司法公正指數間無必然關聯。本文認為,我國刑事訴訟制度的結構性缺陷、司法潛規則、“嚴打”刑事政策等原因才是造成冤案的主要成因。從某種意義而言,浙江叔侄冤案反映了我國刑事司法固有的沉疴。從證明規則分析,浙江叔侄冤案的出現成因有:(1)偵查機關“有罪推定”思維在“命案必破”績效考核的催化下更易于獲得正當性,對不利于被告證據的采信遠超過有利于被告的證據,即使出現“合理懷疑”也難以推翻已確立的有罪預斷(除非犯罪嫌疑人能夠舉出充足的證據證明其無罪);(2)因禁止刑訊逼供尚停留在立法層面,被告人及辯護人往往難以舉證證明刑訊逼供存在的可能性,法院即使發現偵查機關可能存在暴力取證行為,法院基于審理成本、訴審關系以及質證、認證的困境等諸多因素,往往采取“消極的審判策略”,在庭審中不予重視或僅作為審判結果的內心參照,“無罪推定”僅是國際人權公約或法學家的邏輯,而非現實中應當優先遵守的原則;(3)在重大的殺人案等惡性犯罪案件中,一審庭審過程對“證據裁判主義”的底限堅守不足,判決結果的正當性并非建立在庭審對質、認證、辯護的基礎上,審判法官發現“證據存疑時”希冀通過審判委員會或上級法院等庭外程序決定判決結果,判決書中對證據采信原因的說理論證則易流于形式。

(二)司法潛規則對中國式冤案的影響力

早在2 0世紀初,美國法律現實主義的學者已強調法學研究應當超越“文本主義”(textualism),作為“活法”(living law)的“行動中的法”(law in action)亦應為法學研究的重要對象,法律人應當通過轉換研究范式與研究方法來實現法學研究品質的提升。[1]與大陸法系法學思維(非常強調法律原理與規則能夠為個案提供“標準答案”)的認知不同,美國法律現實主義者更關注法律與社會、經濟、政治等不同因素間復雜而微妙的關系,在法律實踐經驗中從個案正義重新審視法律規則的功用。[2]

1.從 “第三領域”理論分析中國式司法潛規則催生冤案的作用力

要理解中國司法問題不能僅僅從所謂的西方的人權經驗入手,而是應先洞察、審視我國刑事司法實際發生的一切及其深層成因,在“細節中洞察全局”后尋求建設性的改革方案。在國家正式的法律系統與社會微觀系統之間,可能存在“第三領域”③“第三領域”(The Thir d Real m Bet ween Count r y and Societ y)的概念為華裔歷史學者黃宗智先生所提出,核心論點是主張在國家正式法與民間調解等社會法之間,存在一個相當廣闊而浮動的第三領域,實際解決法律糾紛的方法與結果,既不同于國家的正式法律文本,亦不同于民間傳統社會的糾紛解決方法,而往往可能是國家法與民間調解等非正式法相互融合后的產品。參見黃宗智:《經驗與理論——中國社會、經濟與法律的實踐歷史研究》,北京:中國人民大學出版社,2007年,第166頁。式的法律系統,該法律系統與國家法的表達之間存在著若干反差。“第三領域”支持者傾向于認定法院判決,其實是國家正式法律規則與民間法的衍生結果,“第三領域”的結果可能出現“隱性刑事訴訟法”,即國家正式的刑事訴訟規則在實踐中變異。“上有政策、下有對策”,司法變異的結果既可能有利于國家法在“融通”后推行于社會,也可能使國家法與民間法劃分各自的勢力范圍,在國家與社會之間形成分治,更可能因民間“潛規則”“灰色領域”的存在使國家正式法律規則缺乏實效。④黃宗智先生的“第三領域”在學術上是中立的概念,但應當對其進行必要的學術批評。國家法與民間法博弈、調適的結果是否正當或符合當代法治,必須視具體民事權利的展開來判斷,如果只是看到二者的博弈過程,缺少法學價值判斷與現代法治意識,對中國傳統“忽視個人法定權利的法律多元主義”不作批判,“第三領域”概念反而會導致學術研究淪為對清代民間司法的片面稱頌。參見林端:《韋伯論中國傳統法律——韋伯比較社會學的批判》,臺北:三民書局股份有限公司,2004年,第108-115頁。

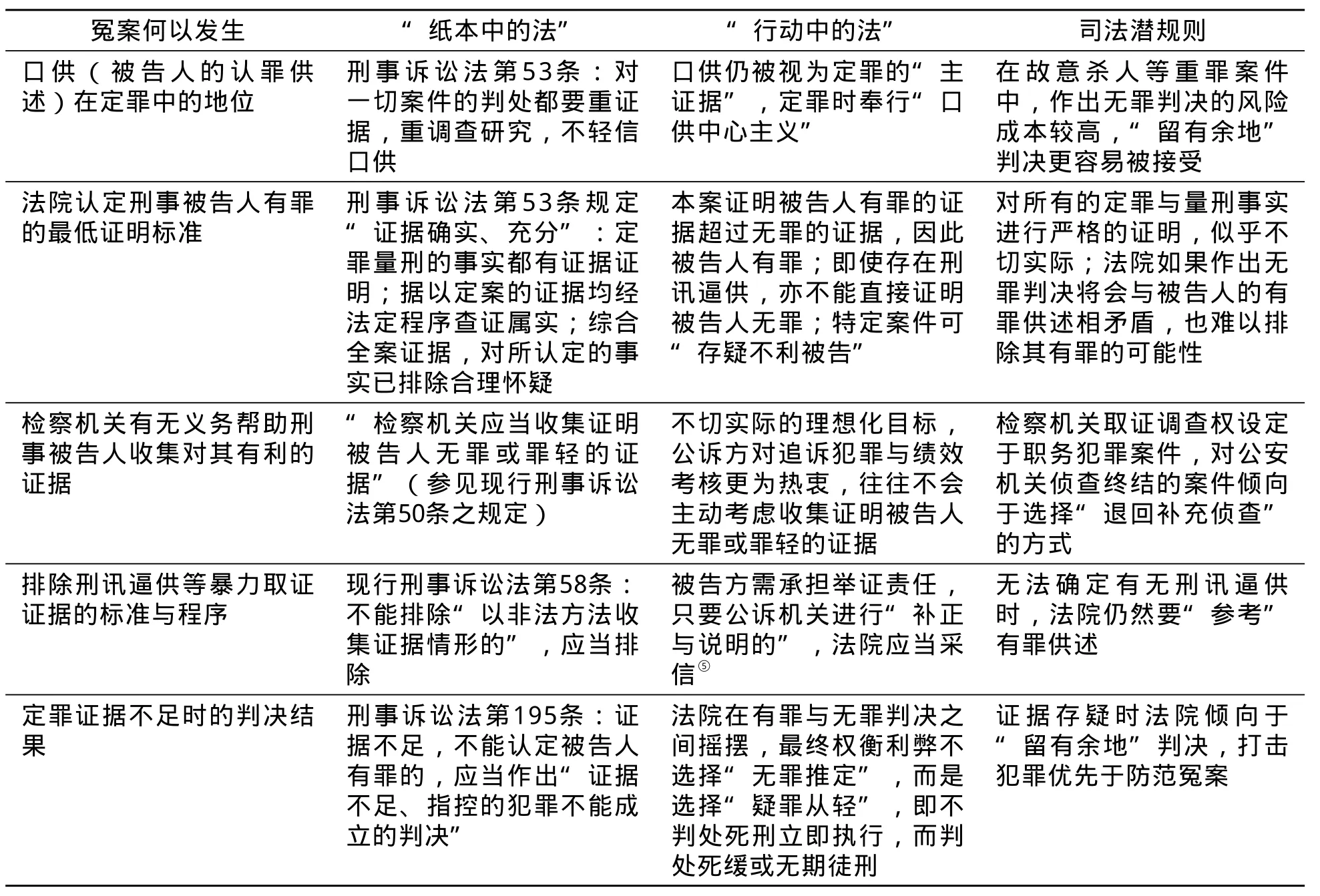

在我國刑事司法實踐中,是否也存在“第三領域”或“隱性刑事訴訟法”的現象?從浙江叔侄冤案的已知成因來看,答案是肯定的。細致推敲,在國家正式的法律文本標準與司法實踐之間其實存在著一定的反差,司法機關對減輕案件負荷、“命案必破”績效考核標準、無罪判決的社會風險成本等諸因素的權重關切,對案件結果有不可低估的影響力(參見表1)。

在我國司法實踐中,績效考核、順應媒體民意、上級授命、犯罪控制等均成為司法機關辦案時必須考慮的權重因素,當立法與其他權重因素沖突時,中國刑事司法中出現一個相當廣闊的“第三領域”。亦即,在國家法與微觀社會中的各項基本權利之間,公眾、司法機關對“證據不足、指控罪名不成立”的判決的容忍空間有限,除非刑事被告人有明確的無罪證據,法院必須考慮所謂“法律效果與政治效果、社會效果的統一”,法院負有維護社會穩定的義務,在無其他犯罪嫌疑人或明確的無罪證據的情況下,如果公訴機關能夠舉證被告人犯罪的可能性達“優勢證明”,法院對“以證據不足為由而作出無罪判決”相對較謹慎。

表1 立法文本與司法現實間的矛盾

2.司法潛規則形成的社會背景⑤自2010年最高人民法院出臺《關于辦理刑事案件排除非法證據若干問題的規定》后,司法實踐中法院將排除非法證據寫入判決書的可謂鮮見,目前僅有浙江寧波等地法院曾有非法證據排除的認定(浙江張氏叔侄案2013年判決書中明確排除刑訊逼供證據,可謂令人稱頌)。但是,據學者的實證調查,我國刑事司法實踐中仍然存在高刑訊逼供率的事實,受訪者遭受直接刑訊逼供的占全部受訪者的55.3%(男犯2326名,女犯294名),職務犯罪服刑受訪人遭受刑訊逼供的比例為6.9%(可能與職務犯罪者一定的行政職務、級別有關)。在高刑訊逼供率的現實下,如果法院動輒排除非法口供,不僅會導致爭議案件的增加,也會因排除口供后其他證據的證明力不足而難以判決(證據不足的情況下判決無罪,會產生一定的社會風險)。有關刑訊逼供的實證調查,可參見林莉紅、趙清林、黃啟輝:《刑訊逼供社會認知狀況調查報告》,《法學評論》2006年第4期。

20世紀70年代,華裔學者黃仁宇先生提醒歷史學者,應當“放寬歷史的視界”透視歷史人物與制度,主張“從技術的角度看歷史”。⑥“大歷史”觀,原為美籍華人學者黃仁宇所提出。黃先生認為,明代以后中國未能走向西方式的現代化的原因在于“以道德代替法律”,中國傳統社會的結構如同“潛水艇型三明治”(submar ine sandwi ch),其實是上下層脫節,在上下層之間缺少一個成熟發達的市民社會,以至于造成中國在政治、經濟、文化上不能實現“數目字管理”,成為近代中國落后的根源。參見[美]黃仁宇:《萬歷十五年》,北京:三聯書店出版社,1997年,第307-308頁。黃仁宇認為,以往的中國史研究往往只是局限于上層社會或宏觀制度,學者們在探究歷史、臧否人物的同時卻不能深入基層社會來對證歷史現象,偏頗的研究方法客觀上則產生了若干“歷史的盲點”。[3]“大歷史觀”其實是“長時間、遠距離、寬視野”來觀察歷史。黃仁宇認為,我國現代化的進程之所以出現制度困境,是由于在傳統社會下國家在財政、人事、組織等不能形成“數目字管理”而致,并主張不以個人的賢愚得失作為制度成敗的關鍵,個人對歷史的局部反應不足以成為大歷史,學術研究應當“在大變局中把握人物的全貌與弱點”,唯有高瞻遠矚才能認清社會歷史的真實風貌。⑦“以短衡長,只是我們個人對歷史的反應,不足以成為大歷史。將歷史的基點推后三五百年才能攝入大歷史的輪廓。”參見[美]黃仁宇:《萬歷十五年》,北京:三聯書店出版社,1997年,第307頁。

如果將浙江叔侄冤案的原因簡單地歸結為司法辦案人員的個體素養因素,可能不利于我們推進制度的整體變革。相反,當熱點問題隨著時間的推移冷卻之后,新的冤案又會被司法機關不斷復制,時空稍變換后再重新出現新的冤獄受害者。自20世紀末我國經濟、社會結構發生轉型后,在高犯罪率的現實下,司法機關與民間社會在犯罪預防、犯罪追訴、犯罪矯正等應對手段上均呈現一定的疲軟狀態。中國司法中存在著各項“潛規則”與“非正式法”現象,雖然原因相較復雜,中國社會的結構性缺陷、訴訟中分權制衡機制的缺失以及庭審中失衡的訴訟構造,可能是中國式冤案產生的主要因素。由于在國家法與基層社會間存在著一定的縫隙,國家正式的立法在基層司法實踐中難免會發生變異,刑事司法中出現迥異于國家法的“非正式法”則不足為奇。例如,司法機關對績效考核的考量可能超過其對刑事訴訟中“尊重與保護人權”的關注。因“捕后不訴”會影響檢察機關的績效考核,公訴機關即使發現可以對刑事被告人以證據不足不起訴,實踐中則會為避免影響績效考評對所有已批捕的刑事被告人提起公訴,績效考核亦會導致檢察機關對法院的無罪判決也因此持敵意態度。⑧例如,江蘇省檢察機關對公訴部門進行考核的標準為:“每無罪判決1件扣2分,提起公訴案件撤回公訴的,每撤回起訴一件扣1.5分。”在績效考核標準的影響下,即使發現刑事被告人定罪證據不足,在已批準逮捕的情形下,檢察機關原則上會提起公訴,開庭后更不愿因撤回公訴而影響辦案績效考核。絕大多數刑事被告人因經濟能力的局限而難以獲得高質量的法律援助,雖然我國立法上規定了強制指定辯護制度,但實踐中辯護律師的法律服務質量值得質疑,法庭上消極辯護的情形并不鮮見。當面對公訴機關向法庭提交的各項有罪證據,辯護律師即使質疑證據的合法性與真實性,不僅會遭受到公訴方的反擊處于被動,可能更為嚴重的后果是:在有罪推定思維支配下,辯護律師正當的辯護行為會被合議庭視為“強詞辯解”,除非能夠舉出無可質疑的證據(例如出現DNA證據證明系他人作案),否則辯護意見被采信的概率較低。我國刑事司法沉疴積習已深,制度性缺陷與經濟、社會結構性因素才是導致冤案被反復制造的根本癥結。

二、司法潛規則影響下的冤案救濟程序

冤獄的產生不僅會使無辜之人飽受牢獄之災而因此終生受損,亦會導致人們對司法權威產生質疑。雖然2013年刑事訴訟立法中不乏“洗冤”條款,但實踐中無辜之人洗冤之難遠超過歐美國家,變革我國現行的刑事司法漏制,其難度亦遠甚于德、美、日等國。

(一)冤獄被害者申冤面臨的現實困境

以我國近些年來得以成功洗冤的典型案件來看,浙江張氏叔侄成功洗冤的原因與過程與以往的冤案糾正有所不同。從以往冤案重審改判的原因來看,往往是被害人“復活”或真正犯罪人落網,否則無辜服刑人不斷申訴的成功率幾近為零。例如,被誤判的佘祥林、趙作海、胥敬祥等案件,是在發現受害人仍存活或殺人兇手投案供認的情形下才成功洗冤。[4]而浙江張氏叔侄案的成功洗冤則主要是通過DNA證明完成,派駐監獄檢察官的職業倫理與不懈努力以及律師的有效幫助則在發現、糾正冤案中擔當了關鍵性角色。張氏叔侄服刑十年后成功洗清冤屈可謂是不幸中的幸運,DNA檢驗結果對張氏叔侄有利、警方證人袁連芳一審中作偽證、法院采信刑訊逼供證據則是該案能峰回路轉最終作出無罪判決的主要原因。⑨參見浙江省高級人民法院(2013)浙刑再字第2號判決書。該案之所以改判無罪,DNA證據證明存在“第三人作案可能”⑩根據DNA檢測結果,被害人指甲內的生物樣本與另一殺人案件的被告人勾某某DNA完全相同,而勾某某于2005年4月因盜竊并殺害浙江大學女大學生而被判決并執行死刑,服刑人張某與檢察官張彪均注意到了勾某的殺人情節與2003年強奸殺人案犯罪手法相同之處。,被害人指甲內生物樣本與兩名被告不符可謂是成功洗冤的最為關鍵性的因素。

但是張某的申訴前后歷經了十年,在服刑地監獄派駐檢察官的不懈援助后案件方才出現轉機。從張氏二人的洗冤過程能洞察到:通過現行申訴機制洗冤的成功率其實很低,現實中無辜服刑人洗冤之路則異常艱辛,張氏二人能夠洗冤可以說是異常幸運。審視張氏叔侄十年洗冤的過程,只有在出現關鍵的無罪證據后并經檢察機關確認,無辜服刑人才能成功洗冤。?服刑人張高平前后申冤十年,其多次向檢察機關、法院提交的申冤信、申訴書(據張高平講述,其十年間至少寫了幾百封申冤書信),但申訴結果往往是“石沉大海”,無任何實質效果。服刑人張高平倔強性格(在監獄內的十年間一直拒絕“認罪換減刑”)、駐監獄檢察官的同情心與責任感、律師免費法律援助才是該案得以洗冤的關鍵因素,對于大多數性格不倔強的無辜服刑人而言,除非案件出現關鍵性的無罪證據,申訴的成功率很低。對于大多數遭受誤判、錯判的無辜服刑人而言,很難如浙江張氏叔侄幸運(不僅有可以證明無罪的DNA檢測結果,還能夠得到派駐監獄檢察官的支持,服刑人在漫長的十年間還必須有足夠的毅力與堅持不認罪的倔強)。雖然我國現行刑事訴訟法規定了冤案的申訴機制,例如立法上規定了檢察機關再審抗訴權限,或者上級法院發現下級法院錯判主動糾錯的救濟程序,但檢察機關與法院對申訴的審查異常嚴格:除非發現新的無罪證據足以證明服刑人無罪,對單純的程序性瑕疵或量刑偏重等不影響有罪判決的申訴理由往往予以駁回。例如,申訴人如果僅僅以刑訊逼供為由向法院申請再審,法院審查后如果認定“即使存在刑訊逼供,對實體判決亦不產生影響”的,往往會拒絕啟動再審程序。易言之,除非司法機關認定有確鑿無疑的無罪證據足以推翻原判決,否則不會因證據問題而啟動再審。

(二)我國冤案救濟程序面臨的尷尬

根據我國刑事訴訟法第242條第1款及第2款之規定,只要當事人申訴符合“有新的證據證明原判決、裁定的事實確有錯誤,可能影響定罪量刑的”,或“據以定罪量刑的證據不確實、不充分、依法應當排除,或者證明案件事實的主要證據之間存在矛盾的”情形,法院應當重新審判。但實踐中,即使當事人能夠證明主要證據之間存在矛盾(例如,能夠證明卷宗內兩名被告人口供存在重大矛盾),或者舉證證明若干“合理懷疑”,法院啟動再審程序的概率并不大,除非當事人能夠舉出無可質疑的證據推翻原判決。法院不傾向啟動再審程序,主要原因如下:(1)當事人舉證不足的情形下,法院即使開庭重新審理,因無罪的證明不夠,難以絕對確定申訴人無罪,法院審理的結果往往是維持原判;發回重審后,原審法院仍然會論處有罪。因此,審判委員會傾向于與其費時費力而最終仍維持原判,不如不予受理或直接駁回申訴。(2)如果當事人以刑訊逼供等程序違法行為進行申訴,法院即使啟動再審,能否查明偵查過程中有無刑訊逼供仍是未知數,更何況即使存在刑訊逼供也未必能夠證明被告人無罪,所以與其受理申訴案件后而導致被動,不如直接駁回以刑訊逼供為由的申訴。法院啟動再審程序后,當事人如果不能提交證明自己無罪的充分證據,申訴人及律師代理人僅僅指摘原審定罪證據不足或未對刑訊逼供的證據排除,法院往往不予支持。(3)再審改判無罪會在社會中產生轟動性后果,不僅可能導致對原辦案人員的問責與追責,亦可能導致國際社會的指責以及我國民眾對司法權威的懷疑,法院必須考慮“政治效果、社會效果與法律效果的統一”,只有出現重大的關鍵性的無罪證據時,檢察機關與法院才會審視啟動重審程序的必要性。

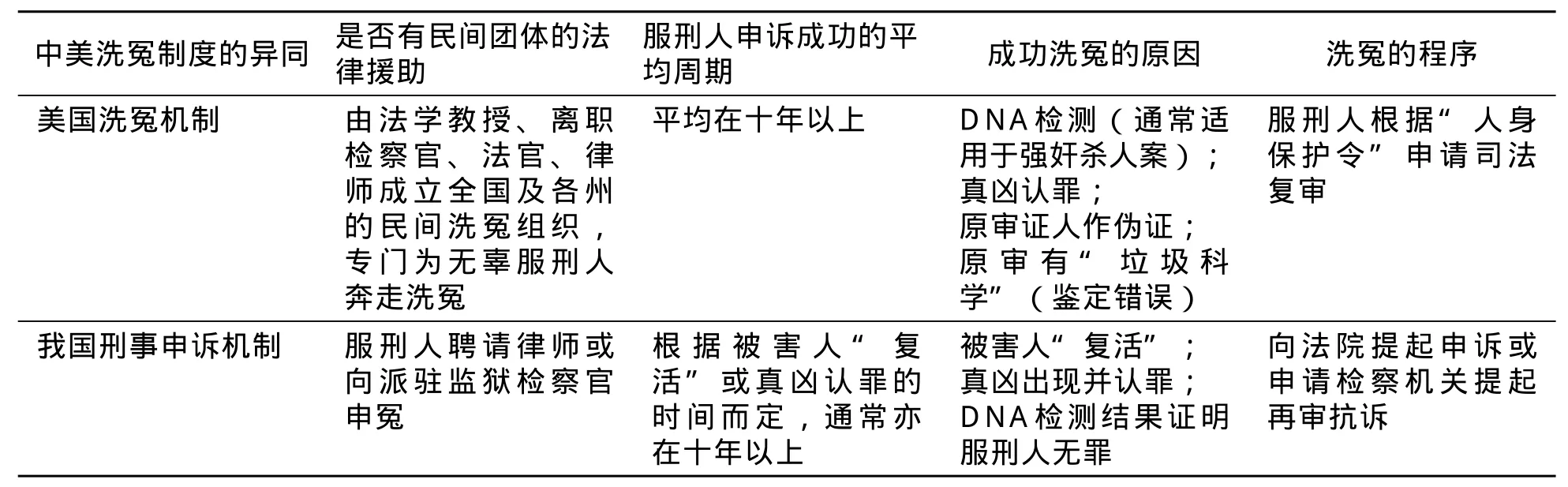

(三)美國冤獄服刑人洗冤的借鑒與反思

自20世紀90年代DNA技術的長足進步以來,美國官方與民間“洗冤項目”(Innocene Project)組織糾正刑事冤案的能力有所提升。?參見 www.inocencepr oj ect.or g,2014年12月21日。據美國學者實證統計,根據現場的生物學證據分析、比對,僅僅在1989-2005年間,美國至少有174件案件服刑人通過DNA鑒定而最終重審無罪。[5]在實現追訴犯罪的同時,美國刑事司法付出的代價也是巨大的。因虛偽自白、監獄臥底人員誘供、證人偽證、種族偏見、泛濫的辯訴交易等諸多原因,美國的死刑誤判率至少不低于3%。[6]與中國相似的是,美國不僅未廢除死刑,而且無辜被告人遭受死刑判決的案例并不鮮見。作為世界上有影響力的大國,中美兩國在刑事冤案申訴成功的平均周期上有相似之處,但在冤案的成因與洗冤機制上卻又存在大相徑庭之處(參見表2)。

表2 中美兩國冤案成因與洗冤上的異同

與我國申訴機制相似的是,美國無辜服刑人申請“人身保護令”時也必須承擔舉證責任,即使成功申訴,監獄服刑人成功洗冤的平均周期仍在十年以上。[7]例如,1991年被以強奸罪判刑的被告人吉利斯皮(Gillispie)為洗冤多次上訴,直至2009年DNA證據證明被告人無罪,被告人為洗冤耗費了18年;更有被告人在洗冤成功之前服刑已達27年。[8]在缺少DNA證據或無罪證人的情形下,在監獄服刑的無辜囚犯往往遭遇厄運,即使獲得民間洗冤聯盟或律師的幫助也不例外。實際上,世界各國對于刑事申訴的證據審查要件往往較為嚴格,往往不肯輕易推翻原審法院的證據判斷,服刑人承擔舉證責任卻難以提交關鍵性的無罪證據或不能指出原審中的重大程序違法,其申訴的成功率很低。由此觀察,服刑人除非異常幸運地找到證明自己無罪的證據,否則判決生效后通過申請司法復審進行申冤的成功率并不高。所以,從歐美國家的刑事救濟程序實效進行觀察,夸大現行刑事申訴機制的糾錯功能或錯誤認為錯案發生后遲早會被糾正,可能是不切實際的想法。在司法現實中,多數無辜被告人即使等到服刑期滿后再繼續申訴,其成功率也并不高。如果正視現實世界中美國法院的誤判、錯判率高達3%以上的事實,再審視美國泛濫的辯訴交易、虛偽自白、告密證人作偽證、種族歧視、法庭專家錯誤鑒定等諸多原因導致大量的刑事冤案的現實,有利于我們破除對美國刑事司法的迷信。[9]

雖然,在官方與民間洗冤組織的不懈努力下,在1989-2015年間,已糾正改判了1661件刑事冤案?ht t ps://www.l aw.umich.edu/special/exoner at ion/Pages/br owse.aspx, 2015年9月15日。,但這1661件冤案僅僅是美國刑事司法全部錯案的冰山一角,實際的冤案數字遠高于已被發現的錯案。一方面,很多無辜者遭受牢獄之災后,往往放棄刑事上訴、申訴,導致冤案永遠難以糾正;另一方面,由于刑事司法現實中,無辜者申訴的成功率很低,加之高昂的律師費用、司法復審標準的易變等因素,真實的冤案率往往很難統計準確。但可以肯定的一點則是:以被糾正的冤案作為統計根據,統計結果肯定會低于真實的冤案率。要糾正改判一件冤案,官方與民間要付出的成本亦可能高于最初的一審程序。對于錯判案件而言,由于判決已經生效,各國規定申請司法復審的條件較為嚴格,無辜者需要承擔舉證責任證明有新的無罪證據出現或原審審理程序有重大違法。由于無辜者仍在監獄服刑,其通常難以承擔舉證能力,加之難以獲得有效的律師服務,所以,從美國洗冤經驗觀察,如何保障監獄服刑人的申訴權利,為其提供必要的法律援助,將是糾正冤案的必要條件之一。美國之所以能夠糾正部分冤案,原因之一就是有效保障監獄服刑人的申訴權利。如果沒有有效的法律援助,無辜服刑人申訴之路將會異常艱辛。?浙江張氏叔侄申訴的過程亦是印證,服刑人張高平之所以成功申訴,是由于得到了監獄檢察官張彪的法律援助,檢察官主動向浙江省檢察院提出糾正意見,才引起了浙江司法機關的足夠重視。而在檢察官張彪介入之前,張高平向司法機關寫了至少上百封申訴信,但結果卻是石沉大海。該案之所以能夠被糾正,與檢察官張彪的法律援助有很大關系。

所以,應該能夠推論的是:對于在監獄中服刑的無辜者而言,判決之后啟動冤案司法救濟程序的希望相當渺茫,除非服刑人及其律師發現足以證明無罪的證據。在刑事案件中,只有10%案件有DNA生物樣本,大多數案件難以通過重新檢測DNA的方法進行糾正。所以,與其寄希望于效能有限的申冤機制,不如從冤案產生的源頭成因入手,在公訴、審判程序中設置周密的證據審查機制。更何況,相較美國發達的法律援助制度(例如,服刑人在監獄仍然可尋求律師免費幫助)與民間洗冤組織卓有成效的工作效能而言,我國律師業的規模與服務質量均有一定的差距,希冀通過服刑人自身的努力申冤申訴而糾正冤案的難度系數很高。以浙江冤案為例,即使得到派駐監獄檢察官的支持,但檢察官與服刑人多次的申訴書與法律意見長期得不到答復,直至法院發現采信有利于張氏二人的DNA證據,并且發現杭州監獄證人作偽證的事實,案件才有了轉機。

三、抑制司法潛規則的負面作用降低冤案率

如前所述,判決生效后的洗冤難度與訴訟成本往往很高,洗冤的成功率較低,而如果在判決前建構嚴格的審查機制防范冤案,其實更能夠達到事半功倍之效。法院如果能夠嚴格審查虛假口供、駁回證據不足的公訴請求、庭審時傳喚涉嫌刑訊逼供的警員出庭作證、保障刑事被告人及辯護人充分對質的權利,以及嚴格審查鑒定結論的真實性,更能抑制與防范刑事冤案的產生。

(一)應當排除刑訊逼供的言詞證據

刑事冤案的產生往往與虛假供述密切相關,在奉行口供中心主義的訴訟機制下,虛假的有罪供述更易導致冤案的產生。據美國學者研究,美國有14%-22%的誤判案件是因被告人認罪的虛假口供而導致(因刑訊逼供現象的存在,我國的比例可能更高)。[10]對于非法證據排除的申請,我國2012年新刑事訴訟法第182條第2款規定了法院以召開“審前會議”形式聽取控辯雙方的意見。法院如果發現偵查機關有刑訊逼供的可能性,依照現行刑事訴訟法第57條之規定,在正式開庭審理程序中,法院有權通知偵查人員出庭說明情況。當事人、辯護人對刑訊逼供提出相關線索或材料后,依據現行刑事訴訟法第57條的相關規定,法院“確認或者不能排除有刑訊逼供的可能性”,應當排除刑訊逼供的證據。表面來看,我國現行“非法證據排除”的立法可謂相當完備,不僅規定了檢察機關的舉證責任與警察出庭作證條款,還賦予法院“逆推定”的權力,即“只要不能排除刑訊逼供的可能性,則應當排除被告人的認罪供述”。

(二)應當賦予法院駁回公訴的權力

如果短期內難以改變法院保持有罪判決率的動機與動因,賦予法院在正式開庭前駁回公訴的權力,可能是防范檢察機關無證據或證據不足提起公訴的有效手段。如果不對檢察機關的公訴證據開庭前進行審查而“一步到庭”,法院在開庭后才發現公訴方證據不足,法院只能權衡利弊而以減輕量刑換取認罪或直接“疑罪從輕”。從已發生的佘祥林、趙作海、杜培武、張氏叔侄等冤案的判決過程觀察,二審法院發現原審證據不足時往往選擇“疑罪從輕”,而將原審死刑改判死緩或無期徒刑,以給判決后再審的啟動留有余地。有些案件中,死刑之所以改判死緩,并非是實體法上的問題,而是法院因證據不足而選擇的“折衷方案”。

與日本“起訴書一本主義”制度相似,根據我國刑事訴訟法第181條之規定,只要檢察機關向法院移送卷宗與起訴書,法院必須受理公訴,不得以證據不足為由而駁回公訴。加之,在正式開庭后,檢察機關因內部考核規定而不愿撤回公訴(出庭后撤回公訴會在年終考核扣分),此時法院亦無權駁回公訴,法院只能在有罪判決與冤案可能性之間反復權衡最終選擇“疑罪從輕”。對于證據不足情形下作出“疑罪從輕”,法院雖然有違反無罪推定原則之嫌,但卻巧妙地規避了辦案風險,也實現了所謂“政治效果、社會效果與法律效果的統一”。所以,與其使法院在受理公訴后因定罪證據不足而被迫“疑罪從輕”,不如直接賦予法院在開庭前駁回公訴的權力更能防范冤案。從美、德等國的刑事訴訟經驗來看,法院的預審機制是防范檢察機關濫用追訴權(無充分證據提起公訴)的重要方法。 無論是德式的“中間程序”,還是美制中的“大陪審團預審”或預審法官制,檢察機關無證據或證據不足起訴被告人,有可能被預審法官或大陪審團直接駁回。公訴被駁回后,檢察機關除非有新證據足以影響定罪,否則法院可依據“禁止雙重追訴”原則禁止檢察機關對同一被告、同一犯罪事實再行提起公訴。[11]相較我國法院先受理公訴,再因證據存疑作出“疑罪從輕”判決的現狀,如果公訴機關起訴時證據達不到“足夠的犯罪嫌疑”“犯罪事實清楚、證據確實充分”或“排除合理懷疑”,賦予法院預審權力直接駁回公訴,更能保護無辜之人的正當權利。因為駁回公訴的性質是程序性裁定,不產生實體判決效力,既能夠制衡檢察機關,促使其依法追訴,又能夠除“犯罪標簽化”,避免無辜之人遭受冤獄之災。

(三)降低防范冤案的邊際成本

理想的刑事訴訟運作效果是:有罪之人被正確定罪,無辜之人則作出無罪判決。然而在司法現實中,追求有罪判決率與防范冤案之間卻存在一定的沖突。如果立法與司法均以優先防范冤案為目標,嚴格防范無辜之人被錯誤定罪造成冤獄,至少可能產生兩種訴訟成本:一是法院如果排除違法證據以及遵守無罪推定原則提高無罪判決的比率,其中的一部分無罪判決可能導致有罪之人逃脫法網,國民、媒體、法律人對此的容忍系數以及因此造成的高社會風險成本(例如,有罪之人在無罪判決后可能再犯新罪,亦會激起被害人群體的抗議聲浪),司法機關對于無罪判決各種可能的風險不得不予以考慮;二是如果實施沉默權、非法證據排除、無罪推定、擴張辯護范圍保障律師權利、令狀主義、擴大取保候審適用范圍等諸多保護人權防范冤案的措施后,有可能導致司法機關辦理每一起刑事案件的邊際成本均有所升高,而產生的邊際收益卻有限(防范了不到1%的冤案,卻造成所有案件的辦案成本大幅升高)。我國國民與司法機關能夠承擔多大的邊際成本,可能決定著我國冤案防范機制的改革之路能夠走多遠。

為防范冤案,司法機關需要追加一定的辦案邊際成本,唯有當產生邊際收益高于其綜合成本時,司法機關才會堅定地糾正冤案。從法經濟學角度分析,冤案的錯誤成本至少包括:(1)錯誤判決導致錯誤執行死刑或者服刑人蒙受冤獄的成本;(2)因錯誤判決作出后,真正的犯罪人逃脫法網繼續犯罪而造成的社會成本。浙江叔侄案情即是如此,在2003年二人被錯誤定罪后,強奸殺害被害人的真正作案人勾某卻繼續作案,于2005年又因盜竊殺人行為被判死刑。一方面,為防范冤案的負面后果,推進刑事訴訟制度的現代化轉型,可能要付出“少數案件有罪之人判決無罪”的代價;另一方面,刑事冤案造成的負面影響與錯誤成本不容低估,社會公眾能否從冤案中汲取教訓形成共識提高誤判的道德成本,司法機關能否權衡利弊堅定糾正冤案的決心,國家能否適時提高司法機關的辦案經費與偵查能力,均是我國建構行之有效的冤案防范機制的前提條件。

(四)實現審查起訴程序的聽證化與控辯平等

批捕與審查起訴權限由檢察機關行使,相較歐美國家將重大訴訟處分予以聽證或實現訴訟化的做法而言 ,我國現行的批捕制度與審查起訴程序帶有明顯的“卷宗化”傾向。僅僅閱讀卷宗與赴看守所提審訊問犯罪嫌疑人,難以保證批捕程序與審查起訴程序的公正性。雖然依據現行刑事訴訟法第54條第2款之規定,立法要求辦案檢察人員發現偵查機關存在刑訊逼供嫌疑時,不得將有罪供述作為起訴意見與提起公訴的根據,但是除非偵查人員主動承認刑訊逼供或被告人舉出充分的證據,不通過聽證或訴訟程序檢察機關要查明偵查機關是否存在刑訊逼供的難度系數很高。根據我國現制,檢察機關至多是要求公安機關說明情況或將案件退回補充偵查,檢察環節查明刑訊逼供的存在與否非常困難。

為防范冤案的產生,提升批捕程序與審查起訴程序的透明性、訴訟化,由檢察機關通知偵查機關、辯護人以及犯罪嫌疑人到庭,參照國外的庭前聽證程序,實現公訴程序的適度訴訟化,再輔之以民間洗冤組織的法律援助或辯護人功能的保障,可能是改革成本較小而又現實可行的方案。現實中,公安機關通過錄音錄像證明刑訊逼供的邏輯是:既然在已制作的錄音錄像視頻中看不出任何刑訊逼供現象,偵查人員則不存在刑訊逼供。如果審視刑訊逼供的歷史與現實方法,刑訊的方法與手段可謂是令人嘆為觀止,對于未造成明顯傷痕、生理殘疾的刑訊行為,犯罪嫌疑人或被告人很難提供有力的證據證明。檢察機關訊問時即使發現有刑訊逼供嫌疑,但因犯罪嫌疑人無力舉證,往往難以斷定。通過聽證化、訴訟化的審查公訴程序,由辯護人、犯罪嫌疑人與偵查人員各自陳述意見,更能使檢察人員客觀地審查違法偵查行為。

(五)修正司法機關的內部績效考評標準

根據我國檢察機關內部現行的績效考評標準,出現“捕后不訴”與“訴后判決無罪”結果后,檢察機關與辦案人員的績效將因此受損。就冤案的產生原因而言,不合理的考評機制可能是冤案產生的催化劑。審查起訴時如果發現被告人已被檢察機關批捕,以證據不足為由決定不起訴,不僅需要經過檢察委員會的審查,檢察官更會因影響年終績效考核而謹慎為之。當有罪證據不足時,公訴人在“闖關”心理下將案件交付法院后,在法院的無罪判決率很低甚至可忽略不計的情形下,即使卷宗內證據不足以達到“排除合理懷疑”或“犯罪事實清楚、證據確實充分”,多數被告人法庭上往往“以認罪換取低量刑”。被告人的認罪能夠彌補卷宗內公訴證據的不足,最終法院仍宣告有罪,有罪判決不影響檢察機關的績效考評。但是,因無罪判決會嚴重影響考評結果,一旦法院以證據不足作為無罪判決,檢察機關則因之提起抗訴,由此對法院產生反作用力,導致無罪判決率極低。現實中,績效考評在檢察機關辦案中所占的比重甚至超過司法公正,實踐中的“隱性刑事訴訟”則呼之欲出,檢察機關為追求考核,甚至不惜勸說被告人認罪換取量刑,不免帶有“辯訴交易”色彩;而法院為減輕案件負荷與維系訴審關系,也傾向于“審辯交易”,即通過減輕量刑換取被告人的積極認罪。 所以,修正“捕后不訴”或“訴后無罪”的考評標準,能夠促使檢察機關在審查起訴環節真正對偵查環節進行監督,亦可避免在證據不足時抱著“闖關”心理向法院提起公訴。

[1] Roscoe Pound. Law in Books and Law in Action[J]. America Law Review,1910,44(1) :12-36.

[2] Jean-Louis Halperin. Law in Books and Law in Action: The Problem of Legal Change[J]. Maine Law Review,2012,64(1):45-76.

[3] 黃仁宇. 放寬歷史的視界[M]. 北京:三聯書店出版社,2001:110.

[4] 陳永生. 我國刑事誤判問題透視[J]. 中國法學,2007,(3).

[5] Daniel S. Medwed. Anatomy of a Wrongful Conviction:Theoretical Implications and Practical Solutions[J].Villanova Law Review,2006,51(2):337.

[6] D. Michael Risinger. Innocents Convicted:An Empirically Justified Factual Wrongful Conviction Rate[J].Criminal Law & Criminology,2007,97(3):762.

[7] William J. Brennan. Federal Habeas Corpus and State Prisoners: An Exercise in Federalism[J]. Utah Law Review,1961,7(4):431-433.

[8] [美]吉姆·佩特羅,南希·佩特羅. 冤案何以發生——導致冤假錯案的八大司法迷信[M]. 苑寧寧,陳效,顧永忠等,譯. 北京:北京大學出版社,2013:303.

[9] Michael J. Saks,Lauri Constantine. Toward a Model Act for the Prevention and Remedy of Erroneous Convictions[J]. New England Law Review,2001,35(3):671.

[10] Samuel R. Gross. Exonerations in the United States 1989 through 2003[J]. Journal of Criminal Law &Criminology,2005,95(2):523-560.

[11] 林鈺雄. 論中間程序——德國起訴審查制的目的、運作及立法論[J]. 月旦法學雜志,2002,(9).