符號的再認識對藝術創新的啟發——從符號看798

計國彥(蘇州科技學院 傳媒與藝術學院 215000)

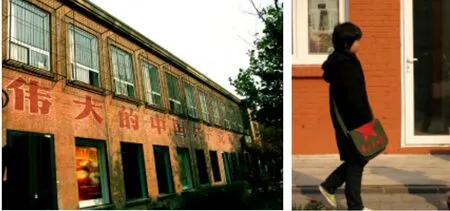

設計為生活帶來無限可能,798又能為設計帶來什么?再次的漫步798,是一個寒冷的時節,我的身體還不適應這種突然的變化,但寒冷讓我的大腦更為清醒。一個于上世紀50年代由“北京華北無線電聯合器材廠”廠區改造的位于北京東北方向的具有中國“包豪斯學派”特點的藝術區,它的客觀關存在必然有它的合理性,于是我在今天重新審視在徜徉中尋找它的魅力。

在歷史的滌蕩中,798走過怎么樣的路?798今天又是什么?——我想無需解答,時間用自己的語言在798寫下了它自己的答案。沿路的街道上不乏有長者的身影,他們踟躕的步伐在寒風的應和中尋找著曾經的共鳴,這些景象與年輕的的身影發出的清脆的笑聲形成鮮明對比,使我不經感嘆,是什么促成了這樣的情境?

經過多次對798進行調研,確定了這樣的研究方向:我將798中文革年代留下的標語符號作為研究對象,通過研究這些殘留下來的符號,我想了解這些遺留的歷史符號在798具有什么樣的意義?

798的標語不單單是在廠房外部,在一些大的廠區中的廠房內部也存在,曾經鮮紅的標語斑駁著卻也還算醒目。這些政治性的標語口號在近十年后的今天已經失去了它的時效性,它的視覺感受與改造后的建筑和內部陳設以及馬路上那些潮人的裝扮形成了鮮明的對比,歷史和現實在這里碰撞著,在這個被尊崇為文化創意園區的的798的廠區里,普通人無不懷著仰視藝術的心理來參觀,于是798中處處皆藝術;一如當杜尚把一個小便池搬到博物館中,給它起一個好聽的名字“泉”,于是一件我們生活中的日用品就變成了藝術品;而今對于798中這些標語口號而言,“毛主席萬歲”已經不能代表人們對于毛澤東的個人崇拜了,這里所有的一切只為奏響一首曲子——藝術。

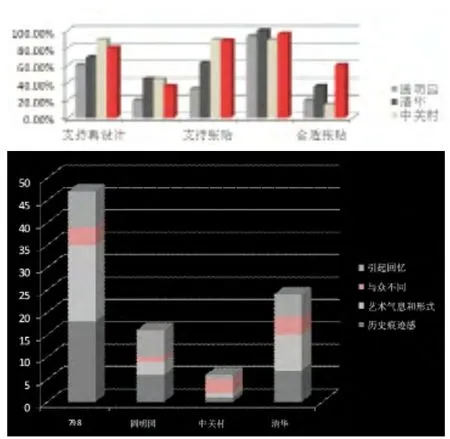

以上的觀點是以我們作為從事藝術設計者的看法,我更想要知道其他來到798的人是否和我們的想法一樣,或者他們又會有其它怎樣的感受。事實勝于雄辯,于是我打算采用調查問卷的形式來對來到這里的人群進行調查,于是我再次來到798做實地的調查,經過對調查結果的研究及分析,對調查問卷做了如下的歸類總結:

首先我對來這里的人群進行了劃分:

在798的人群年齡有兩極化的趨勢且受教育程度較高,對各種藝術形式呈包容和接受的態度。

年輕人:與藝術相關的人群居多。

中年人:第一類:藝術家;第二類:醫生律師等行業

來這里的大部分人群能接受這樣的藝術形式,把標語口號看成一種藝術形式,尤其是老年人看到這樣的標語大多很有觸動,能引起他們的回憶;年輕人多將這種形式看做一種藝術形式。根據調查,798的人群大多對這種符號的存在標志支持,他們認可的這種形式出現的地區均為與藝術相關的地區。

經過對798的調查研究,我感受到調查的結果和預期的想法是基本一致的,在這里的調查進行的非常順利,來798的人都是或多或少帶著個人情愫來的,或是尋找回憶,或是想要知道所謂的藝術家們到底在做什么。總之798的參觀者都是懷著對藝術的崇尚來到這里,對798中呈現的各種形式大多抱著包容的心態。年長者在這里仿佛恢復了青春,年輕人在這里活力四射,各種形式的事物在這里出現都被視為極其正常的和可以理解的事情,都被看作藝術家宣泄個人思想的方式,包括刻意的保留標語口號,大家都表示這樣的刻意保留有歷史感,能讓人回憶過去,有藝術形式感……

我感到這樣的調查很有趣,這些標語在798就是一種藝術化了的符號,正如一開始的論證,放在798就帶有意境味道的感受。在做調查問卷的時候目標就很明確,想知道人們對這樣的標語保留在非藝術區是否可行做了調查,但是經過798的調查我認為不一樣的地區人群的性質也是不一樣的,于是我想證實:在798以外的場所的其它人群,會有怎樣的效果?于是我們選擇了圓明園、清華大學、中關村的鼎好商城繼續了調查。我將這些標語用電腦進行了合成,方便調查時的交流。

在其他地方的調查遠沒有在798順利,就我的分析,在798的調查分析這一行為也會被看成是藝術行為的一種,于是大家來參觀必然會參與,所以調查異常順利,可是在其它的場所就不一樣了。

圓明園:

同樣的一句標語口號在798,人們把它當做一個戲謔的藝術口號,一個充滿玩味的東西,弱化他的政治意義。即便是讓人回憶起來那個政治很瘋狂的年代,人們也會因它出現在798這樣一個充滿藝術氣息的地方而用充滿玩味的心態去欣賞,也許過去的已經過去了,酸甜苦辣人們欣然接受,甚至攜手它去設計更美好的以后,這才是人們對過去的最好的告慰。

我嘗試把這些遺留在建筑上的老舊標語口號拿到頤和園這樣一個傳統皇家園林里,地理的轉化使得人們對標語的態度出現了改變。首先,大多數在這里的人們在看到這些口號時,第一時間會把標語和政治聯系到一起,這時候立刻人們變得敏感,所以這里的調查沒有像在798那么順利,中年人對此很敏感,經歷過這個年代的人便會認為標語留在這里既不可能也不合適,或者人們認為過去的已經過去了,覺得這些東西沒必要再出現了。總之在這個環境中反對的呼聲高漲。

清華:

順著圓明園出來便走進了清華,步入清華西門就能感受到這里除了學子還有居住在清華園的熱心的大爺大媽。

中關村:

在中關村主要針對這里的銷售人員進行了調查。

這里的銷售人員主要年齡度在19-30之間,文化程度是大專以下,他們多數人對于將標語貼在中關村的態度是支持的。

標語是歷史特有的歷史遺留產物,而中關村是北京電子產品及技術最為集中的地點,這兩種不同時代的產物交融在一起將會形成一種非常新奇的視覺效果。

人們普遍認為中關村是電子產品交易最為集中地點,是高新電子技術最為集中的地點,是“中國的硅谷”,是高科技產品的最前沿,這里代表了當下信息技術發展的尖端技術。

“為人民服務”這類標語是特定歷史時代的產物,如果以歷史的眼光看待,它屬于歷史的一部分,屬于過去,在過去的歷史語境中的含義和當下沒有交集。它如果在當下重新出現,人們對此有不同的態度。有些人認為它是過去的,應當屬于過去,不需要也不應該再拿出來。有些人認為它可以是一種視覺元素再次出現。不同的人對這個事物有不同的看法,同樣,這個事物出現在不同的環境人們也會有不同看法。而每個人的看法都是由于這些人的成長環境和受教育程度所影響的。

經過數據圖表統計,不難發現,對于類似文革時期的口號出現在當今生活中,在某種程度上并沒有給人們帶來很大的影響和擔憂。并由此得出以下幾項結論:

第一,根據圖表分析,大眾對于歷史現象的再藝術設計表現出極高的熱情。而中國現階段的藝術設計形式大多建立在對西方的模仿,和對傳統文化的復制,對于歷史文化的再藝術設計,和傳統文化的再藝術設計涉及面較少,因此由此分析:對于歷史文化的再解析、再設計是大眾迫切希望的,也是設計師的任務之一。

第二,很少有人花錢購買,因此大眾對于藝術品投資的認識和知識產權,文化價值的認識仍需提高。

第三,大眾對于藝術的感知在一定程度上更注重歷史痕跡感和形式感形成的藝術氣息,因此,視覺形式仍然是大眾認可的較為有效的方式之一,對于更深層次的藝術感知還需要藝術家和設計師的不斷努力。

作為一種歷史的重現,人們更多的希望這種口號形式的標語在藝術性較強的場合出現,全國各地的藝術區的出現也許正是給了人們這種寬容心態找到了適合萌發的場所。這種寬容反映了當今大眾在一定程度上對于藝術現象的認知程度不斷提高,接納度不斷提高,同時也預示著,人們在不斷接納的同時大眾的審美水平逐步提升,由此對藝術品和藝術家提出更高的要求。這種接納即是對歷史的一種回顧,也是一種反省,更是以藝術的方式激勵我們創新,為我們在藝術上的創新提供新的思路。