《中論》實相理論探析

(海南大學 人文傳播學院,海口570228)

龍樹《中論》是中觀派的代表作,是一部破邪顯正的論戰性著作。它依據大乘中道思想,通過綿密的邏輯分析來破除“邪見”,即所謂的外道論說和佛教中的非般若思想。其27 品的品目雖以“觀”字開頭,其實大都可以改為“破”字。但《中論》有破有立,不像龍樹弟子提婆《百論》那樣只破不立。本文更關心其“立”的成分,正如印順法師所說:“龍樹的《中論》,固然能遮破一切戲論,但《中論》的正意,決非以摧破一切為能,反而是為了成立一切法,顯示釋迦的緣起中道。”[1]17呂澂《印度佛學源流略講》言及龍樹主要思想的時候曾說:“如果原始要終地講,就是該《論》所提出的‘八不緣起’和‘實相涅槃’兩種理論……掌握了這兩種理論,對掌握這一家學說的要點也就差不多了。”[2]2071本文著重分析其中的“實相”理論。

一、實相義

《中論》對“實相”的論述集中于《觀法品》。李潤生稱此品的旨趣在于簡述“悟入諸法實相的歷程、境界與效益”[3],這一判斷是符合事實的。在此品中,龍樹對“實相”做了定義:“自知不隨他,寂滅無戲論,無異無分別,是則名實相。”[4]996此頌之前還有一些相關的偈頌:“若無有我者,何得有我所?滅我我所故,名得無我智。得無我智者,是則名實觀……諸佛或說我,或說于無我,諸法實相中,無我無非我。諸法實相者,心行言語斷。”[4]995《觀涅槃品》青目釋中也談到:“諸法有亦無,無亦無,有無亦無,非有非無亦無,是名諸法實相,亦名如法性實際涅槃。”[4]1043綜合這些論述,可得實相之如下要義:

第一,所謂實相,顧名思義就是事物的真實面目、本來面目。事物的本來面目超越有無彼此等一切分別對待。

第二,既然諸法實相無分別,那么用任何名言、概念都不可能把握實相,因為名言、概念就意味著分別。于是,把握諸法實相的前提是得一切法空無我慧,具體地說就是滅盡一切內外、我我所著。言語道斷,心行處滅,不起任何分別戲論。前述偈頌下青目有釋云:“無我、無我所著,能真見諸法。凡夫人以我、我所障慧眼故,不能見實。今圣人無我、我所故,諸煩惱亦滅,諸煩惱滅故,能見諸法實相。”[4]998

第三,諸法實相即是涅槃,把握到實相即契證了真理,是謂得道,是謂涅槃。

以下對實相的無分別境、認識實相的方法及功用做進一步分析。

二、糾偏破執

龍樹以糾偏破執為己任,他以中道思想為根本的指導原則和方法論,具體通過一異法、因待法、三時法、四句法、五求法、歸謬法等揭示了外道論說及非般若思想的邏輯矛盾。盡管他的一些論辯有絕對化、極端化之嫌,有時近于詭辯,但無疑具有極強的邏輯力量。

(一)破正面(有、生、自、實、常等)

空觀是佛教的一個根本觀念,它是對萬物性相的照察和判斷。凡夫、外道和小乘最容易訴諸經驗和常識,將法執為實有。而龍樹將緣起性空的觀念一以貫之,指出諸法皆如幻化人,但可眼見,無有實事。《觀三相品》云“所有一切法,皆是老死相。終不見有法,離老死有住”[4]947,“如幻亦如夢,如乾闥婆城”[4]950。在中觀派看來,世間一切都處在變化流轉的過程中,根本不存在一個恒常不變的自體。一切法從本已來畢竟空寂滅相。不僅法空,“我”也是空的,說有我、說諸法有異相,都是戲論。《觀然可然品》說:“若人說有我,諸法各異相,當知如是人,不得佛法味。”[4]964《觀本住品》也著重破斥了有我論。

但這還只是從現象上下了一個大判斷。那么,為什么法我皆空呢?龍樹依緣起破自性說空,正如印順所分析:“緣起是側重現象的,性空是側重于實相,本性的……從緣起明性空,依性空明緣起。”[1]181《觀有無品》云:“眾緣中有性,是事則不然,性從眾緣出,即名為作法。性若是作者,云何有此義?性名為無作,不待異法成。”[4]980這里的“性”,就是自性,即自體。它意味著決定有、不可變異,而這就是常。“常”的東西是不可能被造作出來的,它沒有從無到有的生的過程,也沒有從有到無的滅的過程,也不會有任何變異,但現實中根本就沒有這種“常”的東西。一切事物都是因緣的暫時分合;既然是因待而成、依他而起,就無自性可言,無自性故空。①龍樹《大智度論》卷三十一亦曰:“性名自有,不待因緣。若待因緣,則是作法,不名為性。諸法中皆無性。何以故?一切有為法皆從因緣生。從因緣生,則是作法。若不從因緣和合,則是無法。如是,一切諸法性不可得故,名為性空。”(《大正藏》第25 冊,臺北:財團法人佛陀教育基金會出版部,1990年,第292 頁中)不僅如此,中觀派吸收了般若經的有關思想,其空觀由析空、散空、相空進到了當體空,從“果”空進而認為“因”亦空,即因緣本身亦無自性,此即《觀然可然品》所說的“若法因待成,是法還成待”[4]963。這實際上否認了終極構成因的存在,因此是一種徹底的緣起性空觀。

龍樹還將中道的解剖刀對準了佛教的一些基本觀念,如因緣、業報、顛倒、煩惱、三毒等,指出這些概念也只不過是隨宜所說,不可坐實。比如,《觀業品》破斥了對業報的執著:“若業有性者,是即名為常。不作亦名業,常則不可作。若有不作業,不作而有罪,不斷于梵行,而有不凈過。是則破一切,世間語言法。作罪及作福,亦無有差別。若言業決定,而自有性者,受于果報已,而應更復受。”[4]992這里的邏輯是:若業是常,則無須造作;但果若如此,則作福及作罪將沒有分別,而且一人受完果報后業力并不消失,還將復受果報。于是,龍樹得出結論:“諸煩惱及業,作者及果報,皆如幻如夢,如燄亦如響。”[4]994再如《觀顛倒品》中,反方稱從凈不凈二顛倒有三毒;論主反駁說,既如此,則三毒無有自性,煩惱無實(“若因凈不凈,顛倒生三毒,三毒即無性,故煩惱無實”[4]1023)。所謂凈不凈、顛倒等也是假名施設,第一義中無所謂作作者、染染者,這一切都是凡夫因無明而生的虛妄分別。“若煩惱性實,而有所屬者,云何當可斷?誰能斷其性?若煩惱虛妄,無性無屬者,云何當可斷?誰能斷無性?”[4]1027煩惱無論性實還是虛妄,都不能斷,言外之意就是本來就無所謂煩惱,也就談不上縛與解。說到底,就連分別邪見、正見的念頭都不應該生起,因為這念頭本身就是一種邪見。中觀派的這種般若空觀推衍下去,不僅能使不要執著世間利益(“濁邊過患”)的說教獲得更大的說服力,也能提醒人們注意防止“凈邊過患”。②“濁邊過患”與“凈邊過患”是筆者從禪宗那里取來的一對概念。南宗禪溈仰宗祖師溈山靈祐說:“從上諸圣,只是說濁邊過患。”([北宋]道原編撰:《景德傳燈錄》卷九,見藍吉富主編《禪宗全書》第二冊,臺北:文殊出版社,1988年,第150 頁。)

(二)破反面(無、滅、他、空、斷等)

龍樹對兩邊的破斥是同時進行的,本文為了便于分析起見,勉強把兩方面剖開談。

常人囿于非此即彼的思維模式,徘徊于兩個極端之間,以為如果法不生,那么它就是滅的,如果法不滅,它就是常的,如果法不常,那它就是斷的,如是等等。而龍樹以因待法對這種思維模式進行了徹底消解,在破正面的同時也就破了反面。《觀有無品》云:“有若不成者,無云何可成?因有有法故,有壞名為無。”[4]981青目解釋道:“有法壞敗故名無,是無有因壞而有。”[4]981此理正如《觀成壞品》中所說:“若離于成者,云何而有壞?如離生有死,是事則不然。成壞共有者,云何有成壞?如世間生死,一時俱不然。”[4]1010離成無壞,離壞無成。無成誰當壞?無壞何有成?而且,說有無、成壞等共有,也是錯誤的,這就如同明暗不能同時并存一樣。再如生滅,《觀三相品》有偈:“若法是有者,是即無有滅,不應于一法,而有有無相。若法是無者,是則無有滅,譬如第二頭,無故不可斷。”[4]949無論法是有還是無,都沒有滅,因為有則不能滅(反方所理解的有是決定有),而無則無所滅,從無滅又可以反過來推出無生。

這里再著重談談《中論》破空執。對于空,《觀行品》末尾說道:“若有不空法,則應有空法,實無不空法,何得有空法?大圣說空法,為離諸見故,若復見有空,諸佛所不化。”[4]975-976就是說,離空無涅槃道,應即空觀有(包括佛法),但此“空”非如方廣部之惡趣空、頑空,而是性空假有之空(《觀六種品》就重點破斥了“惡趣空”)。所以,不得抱梁溺水執空生見,而要能舍筏登岸。

這就是中觀派的根本指導原則——中道。《觀四諦品》:“眾因緣生法,我說即是空,亦為是假名,亦是中道義。未曾有一法,不從因緣生,是故一切法,無不是空者。”[4]1031此二頌概括了中道及緣起性空義。龍樹在佛教史上首次提出了“假名”的范疇(《觀四諦品》:“眾因緣說法,我說即是空,亦為是假名,亦是中道義”[4]1031),即依中道強調無非零之無,有空觀而又不能著空觀。青目解釋道:“眾緣具足和合而物生,是物屬眾因緣故,無自性,無自性故空。空亦復空,但為引導眾生故,以假名說。離有無二邊故,名為中道。是法無性故,不得言有;亦無空故,不得言無。”[4]1031-1032這里最關鍵的是“空亦復空,但為引導眾生故,以假名說”。一切法(包括“空”)皆念念不住,分別決定性不可得,但因世俗言說故有,此即性空假有或真空妙有。呂澂先生分析道:“對緣起法,不僅要看到無自性(空),而且還要看到假設(假有)。二者又是相互聯系的,因其無自性才是假設,因為是假設才是空。用這種方法看待緣起法就是‘中道觀’——既不著有(實有),也不著空(虛無的空)。……‘中’是從‘空’發展出來的,是對‘空’的進一步認識。”[2]2069中觀派強調性空假有,既不偏于有,也不偏于空,而是在“空”的基礎上進一步要求“中”,然后又用二諦理論對“中”做出進一步規范,從而達到了古印度辯證思想的高峰。①龍樹《大智度論》卷三十一:“空破一切法已,空亦應舍。以是故,須是空空……又如服藥,藥能破病。病已得破,藥亦應出。若藥不出,則復是病。以空滅諸煩惱病,恐空復為患,是故以空舍空,是名空空。”(《大正藏》第25 冊,第288 頁上)將空執實為一實體,將成更大顛倒。“空空”則要達到“中”,此“中”就是中道空、第一義空。龍樹正是以中道正觀為根本方法論。

三、無分別境

龍樹之所以糾偏破執,對眾多對子進行雙遣,根本原因在于他認為對舉的概念本身并不能成立,所以用它們不可能把握到諸法實相。《觀六種品》說:“淺智見諸法,若有若無相,是則不能見,滅見安穩法。”[4]934說有說無都是戲論,不能見諸法實相,不能得解脫。《觀去來品》末尾青目有釋云:“不得言定有,不得言定無,是故決定知三法虛妄,空無所有,但有假名,如幻如化。”[4]926雖然這里所說的“三法”具體指三去法,但可以推開來涵蓋一切法。

一切法虛誑如幻,所以分別取舍沒有意義。分別乃對空幻不實之法進行執著!初中后、上中下、生住滅、生老死等一切分別都是戲論。諸法其實平等一相,如海納百川,諸流異色異味,入于大海則一色一味。戲論的最終根源是凡夫因無明而臆想分別。《觀五陰品》青目釋中就分析了戲論生起的根源:“分別名凡夫,以無明愛染貪著色,然后以邪見生分別戲論。”[4]930

四、如何把握實相

諸法實相是一種超言絕象的無分別境,這就帶來了一個問題:如何才能了知實相?

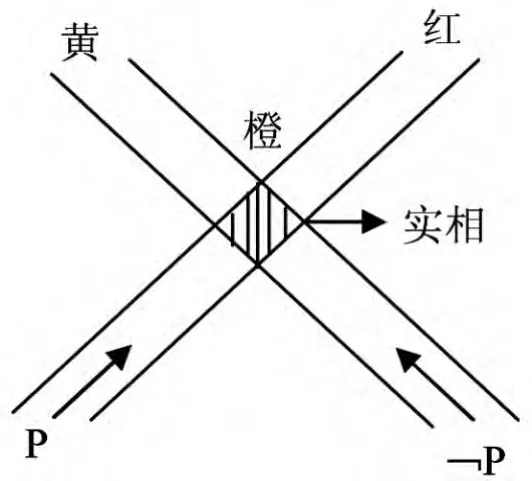

龍樹認為,既然諸法實相無異無分別,要想把握它,首先就必須滅諸戲論。因為持分別對待見,種種說我我所,都是昧于第一義而不知正法的表現。《觀有無品》說道:“若人見有無,見自性他性,如是則不見,佛法真實義……定有則著常,定無則著斷,是故有智者,不應著有無。”[4]981-982這可用一個圖示來表明:

以上圖示中,設P、﹁P 是兩個光源,P 處發出紅色光,﹁P 處發出黃色光。在中觀派看來,這紅光、黃光都是不真實的,真實的是圖示中紅光與黃光的重合部分,即非紅非黃、亦紅亦黃的橙色。這“橙色”即諸法實相,它不是用P 可以表述的,亦非﹁P 所能表述。任何用對待的概念來把握實相的做法,都是不得要領的,反而是說得越多,離得越遠。我們可以用唐代吉州青原惟信禪師所談的三個階段來對龍樹的思路加以進一步理解:執著于正面近似“見山是山”,執著于反面近似“見山不是山”,滅諸戲論歸于中道則近似于“見山只是山”。這最后一個階段是最高境界,此時一切放下(“休歇”),分別不起。①《五燈會元》卷十七“青原惟信禪師”條:“老僧三十年前未參禪時,見山是山,見水是水。及至后來,親見知識,有個入處。見山不是山,見水不是水。而今得個休歇處,依前見山只是山,見水只是水。”([南宋]普濟著:《五燈會元》下冊,北京:中華書局,1984年,第1135 頁。)

然而,龍樹否定的只是用名相概念從正面把握實相的可行性。在做出這一否定的同時,他肯定了通過在概念前加上“不”、“非”等表示否定意味的詞,從反面來體悟實相的可行性。這就涉及到他那否定形態的思維方式,即遮詮法,或如馮友蘭所說的“負底方法”②參見馮友蘭:《貞元六書·新知言》,上海:華東師范大學出版社,1996年,第946 頁。。被青目稱為“已略說第一義”的“八不”(“不生亦不滅,不常亦不斷,不一亦不異,不來亦不出”)[4]911-912就是遮詮法的最典型體現。龍樹否認用這四組概念能把握諸法實相。通過細致的分析,他論證了這些概念本身其實并不能成立,從而突出了無分別和中道的主張。姚衛群先生對此有很好的總結:“總起來說,中觀派是重視般若學說的否定精神(否定形態的思維方式)的,但在否定的過程中,此派又處處有肯定,如否定事物的實在性(說‘空’)又要肯定‘假有’;否定概念能真實‘分別’又要肯定‘俗諦’;否定世間又要肯定它與涅槃‘無有少分別’等等。”[5]

而這也牽涉到中觀派的二諦理論,它在《觀四諦品》中得到了集中論述:“諸佛依二諦,為眾生說法:一以世俗諦,二第一義諦。若人不能知,分別于二諦,則于深佛法,不知真實義。若不依俗諦,不得第一義,不得第一義,則不得涅槃。”[4]1029-1030在中觀派看來,名言固然不能把握真諦,但離開名言同樣不能把握真諦(中觀派所講的真諦具有實相的含義)。姚衛群先生就此分析道:“不難看出,中觀派對待‘分別’或‘無分別’問題實際采取的是一個否定之否定。首先對‘分別’進行否定,極力說明用各種言語、觀念進行‘分別’的虛妄性,用以表明‘無分別’的觀念。但又恐對這‘分別’的否定走過了頭,就再來一個否定,抬出俗諦,表明認識佛法真義離開了言語、觀念不行,極端的‘無分別’也要反對。”[6]佛為了普度眾生,也還需要借助言語來為眾生說法。言語是一種方便,但這種方便不是可做可不做,而是非做不可。只有言說而又不執著于言說,才能把握實相。①《莊子·則陽》:“道,物之極,言、默不足以載;非言非默,議有所極。”([清]郭慶藩撰:《莊子集釋》第四冊,北京:中華書局,1961年,第917 頁。)言論與沉默都不能表達道,只有言說而又不執著于言說,才有可能把握到道。這種思想似與《中論》有相通處。就這樣,中觀派不僅為自己的“嘮叨”打了圓場,更重要的是貫徹了周匝圓融的中道思想。

《觀然可然品》開頭的青目釋極為清楚地說明了這一點。這段釋談到論主要用一異法破然可然,而反方則否認這一方法的可行性,他們的邏輯是:若無然可然,則一異法無所措足處(“如兔角龜毛無,故不可破”[4]959);反過來,你龍樹如果用一異法,就是預先肯定了有然可然。可見,他們認為談論名稱、概念的前提是外界先有一個對應的實在(“世間眼見實有事而后可思惟,如有金然后可燒可鍛”[4]959),人們的思維不能越出這個界限。對此,青目申辯道:“若離世俗言說,則無所論。若不說然、可然,云何能有所破?若無所說,則義不可明。如有論者,欲破有無,必應言有無。不以稱有無故,而受有無。是以隨世間言說無咎。”[4]959-960此段大意就是:沿用世俗的概念,隨世俗法言說,只是為了揭示外道及非般若思想的邏輯矛盾,引人見真諦,而不是信受它們實有;反過來,如果不依世俗言說,則無從談起,義不可明。這可以歸納為他在《觀行品》中的一句釋:“但以世俗言說故有,因世諦故得見第一義諦。”[4]973只不過佛對癥下藥,對有講空,對空說有;說有我,說無我;或說一切實,或說一切不實,或說一切實不實,或說一切非實非不實。然而這一切都是方便施設,不可執實而死在句下。實際上,般若類經的主要精神都是不壞假名而說諸法實相。

五、實相即涅槃

《中論》認為,諸法實相即是涅槃。《觀縛解品》云:“不離于生死,而別有涅槃。實相義如是,云何有分別?”[4]986《觀涅槃品》更明確地提出:“涅槃與世間,無有少分別;世間與涅槃,亦無少分別。涅槃之實際,及與世間際,如是二際者,無毫厘差別。”[4]1041-1042龍樹之前,佛教以苦諦為出發點,所追求的灰身滅智式的涅槃幾乎是死后才能達到的一種境界,俗世與涅槃之間存在著一條無法跨越的鴻溝,這就否定了在現世達到涅槃的可能性。而龍樹提出世間即涅槃,即指滅諸戲論后達成寂滅狀態,此時諸法實相盡顯無遺。就這樣,龍樹把世間與涅槃的關系由原來的對立變成了相即:涅槃不是別的,而就是如實了知世間的本來面目,即滅除根本無明;根本無明滅,其后的所有鏈條都被斬斷,從而超離出十二因緣的輪轉。《觀行品》青目釋:“……調戲無明亦斷。以是斷故,一一分滅。所謂無明、諸行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死、憂悲苦惱、恩愛別苦、怨憎會苦等皆滅。”[4]973無明乃生死諸行之根本,眾生為癡所覆,不能如實了知事物的本來面目,故而墮入十二因緣的輪轉中,此即《觀涅槃品》所說的“受諸因緣故,輪轉生死中;不受諸因緣,是名為涅槃”[4]1039。即世間即涅槃,中觀派把涅槃從彼岸拉回了此岸,反對離開世間追求涅槃;不再是刻意地逃離憒鬧獨入山林,而是就在世間達至涅槃。

結 語

中觀派是佛教般若思想的集大成者,而《中論》作為此派的代表作,集中地闡發了般若思想中的空觀、無分別觀、二諦理論及中道原則。這種種思想歸結到最后,就是為了如實了知諸法實相,所以,通過實相理論的分析,可以將這方方面面的思想貫串起來。

筆者以為,《中論》的理論貢獻主要不在于破有,因為無法無我是佛教自產生以來即有的一個根本性思想,比如阿含經都強調諸行無常、諸法無我。如果我們以禪宗為參照系的話,那么,《中論》有兩點頗值得注意:其一,扭轉了此前《般若經》比較極端的空觀,特別是破斥了惡趣空,依此成立實相的性空假有義;其二,依中觀澄清了一些佛教基本觀念,反對對它們加以執實,如《觀如來品》稱如來性亦空:“邪見深厚者,則說無如來。如來寂滅相,分別有亦非。……如來所有性,即是世間性。如來無有性,世間亦無性。”[4]1021-1022我們可以發現,如果把《中論》的某些思想進一步引申發揮,也就能導出禪宗的主張。試舉幾例:《中論》的涅槃理論與《壇經》“法元在世間,于世出世間,勿離世間上,外求出世間”[7];如來性空與禪宗呵佛罵祖;本無所謂煩惱縛解與三祖僧璨的“誰人縛汝”[8];《觀四諦品》“雖復勤精進,修行菩提道,若先非佛性,不應得成佛”[4]1034與禪宗的自心即佛;“自知不隨他”[4]996與禪宗的自性自度,等等。可以肯定,禪宗的許多思想并非全由中國禪宗大德突然悟出,事實上在印度大乘經論中可以找到它們的一些淵源。在某種意義上,筆者認同牟宗三先生的如下判斷:“近人常說中國佛教如何如何,印度佛教如何如何,好像有兩個佛教似的。其實只是一個佛教之繼續發展……這不同是繼續發展的不同,不是對立的不同;而且雖有發展,亦不背于印度原有者之本質;而且其發展皆有經論作根據,并非憑空杜撰。如是,焉有所謂中國化?即使如禪宗之教外別傳,不立文字,好像是中國人所獨創,然這亦是經論所已含之境界,不過中國人心思靈活,獨能盛發之而已。”[9]

[1]印順.中觀今論[M].新竹:正聞出版社,2000.

[2]呂澂.呂澂佛學論著選集:四[M].濟南:齊魯書社,1991.

[3]李潤生.中論:下[M].香港:博益出版集團,1996:34.

[4]歐陽竟無.藏要:二[M].上海:上海書店,1991.

[5]姚衛群.佛教般若思想發展源流[M].北京:北京大學出版社,1996:203.

[6]姚衛群.佛學概論[M].北京:宗教文化出版社,2002:326.

[7]周紹良.敦煌寫本《壇經》原本[M].北京:文物出版社,1997:147.

[8]靜、筠二禪師.祖堂集:上[M].北京:中華書局,2007:110.

[9]牟宗三.佛性與般若:上冊[M].臺北:學生書局,1984:序4-5.