標準化助推腐植酸產業發展(報告節選)

李治平

(國家標準化管理委員會綜合業務管理部)

一、標準化與產業發展

1、什么是標準

國際標準化組織ISO的定義——為了在一定的范圍內獲得最佳秩序,經協商一致制定并由公認機構批準,共同使用的和重復使用的一種規范性文件。標準宜以科學、技術和經驗的綜合成果為基礎,以促進最佳的共同效益為目的(我國GB/T2000.1-2002等同轉化ISO的定義)。

2、標準的特性

(1) 標準是為了獲得最佳秩序和共同效益,體現了標準的服務性;

(2) 標準須經協商一致,體現了標準的民主性;

(3) 標準須經公認機構批準,體現了標準的權威性;

(4) 標準以科學、技術和經驗的綜合成果為基礎,體現了標準的科學性;

(5) 標準強調“綜合”,體現了標準的系統性。

3、什么是標準化

國際標準化組織ISO的定義——為了在一定范圍內獲得最佳秩序,對現實問題或潛在問題制定共同使用和重復使用條款的活動(我國GB/T2000.1-2002等同轉化ISO的定義)。

標準化=制定標準+發布標準+監督標準實施

4、標準化的作用

(1) 標準化促進產業發展;

(2) 標準化提高產品質量;

(3) 標準化推動科技創新;

(4) 標準化影響國際貿易;

(5) 標準化提升政府公共管理水平。

5、標準化促進產業發展

(1) 標準化引領產業發展

(2) 標準化規范產業發展

(3) 標準化優化產業發展

6、標準化的宏觀經濟效益

從宏觀層面,標準化經濟效益顯著。標準投入產出比,法國1∶20;美國1∶50。

7、標準化提升企業效益

從微觀層面,標準化提升企業效益。研究顯示:

(1) 標準能夠優化公司內部流程,減少浪費和內部成本;

(2) 標準能夠為企業業務創新奠定基礎;

(3) 標準可以作為開發新產品和開拓新市場的基礎;

(4) 標準對企業毛利潤的貢獻大概在企業年銷售額的0.15%到5%之間。

8、標準化的意義

習近平——標準決定質量,有什么樣的標準就有什么樣的質量,只有高標準才有高質量。

李克強——標準是自主創新的制高點,誰掌握了標準制定的話語權,誰就掌握了市場競爭的主動權。

比爾·蓋茨——只有標準化,才能使軟、硬件的通用資源的共享成為現實;誰建立了標準,誰就擁有了取之不盡的搖錢樹和聚寶盆。

總之,對企業和行業發展來說,標準化是實現協同生產的紐帶、供應鏈整合的抓手、引領行業發展的先鋒,是戰略,是使命,更是文化……。

二、我國標準化現狀與改革創新

1、標準化現狀

(1) 管理體制。

國務院標準化行政主管部門(統一管理);

省、自治區、直轄市標準化行政主管部門(統一管理);

市、縣標準化行政主管部門。

(2) 標準體制。

國家標準:30680項;行業標準:42個國務院部委局發布68類行業標準37882項;地方標準:31個省區市發布地方標準26693項;企業標準:100萬余項。

(3) 技術隊伍。

全國專業標準化技術委員會521個;委員超過4萬名;標準化研究機構277個。

(4) 國際標準化。

ISO、IEC全部高級管理機構的常任成員;ISO候任主席、IEC副主席、ITU秘書長;ISO、IEC技術委員會主席、副主席職務39個;ISO、IEC技術委員會秘書處65個;主導制定國際標準310個;與英、美、德等26個重點國家和地區簽署了49個雙邊合作協議。

(5) 問題。

標準供給不能很好滿足經濟社會發展需求。

標準本身存在的相關問題:交叉重復矛盾、缺失、滯后老化、專業技術委員會管理不規范、實施乏力等。

標準效力未能充分發揮:對產業升級的驅動力不足、對產品質量的提升力不夠、對國際貿易的帶動力不強、對社會管理和規范公共服務的推動力不夠。

(6) 問題原因。

標準體系上:現行標準以政府標準為主。

管理體制上:現行政府標準層級多、發布主體多,條塊分割,各自為政;國家標準委作為事業單位,統一管理的權威性不夠,對行業和地方缺乏有力協調管理手段。

基礎保障上:法律體系滯后,經費嚴重不足,信息化建設基礎薄弱。

2、改革創新

(1) 國家要求。

《國務院機構改革和職能轉變方案》任務分工:2013年12月底前提出改革完善強制性標準管理的方案,并組織修訂一批急需的強制性標準;2014年建立健全推薦性標準體系;2015年基本建成強制性與推薦性標準協調配套、符合經濟社會和科技發展需要的技術標準體系。

(2) 原則。

該放的放開到位:減少政府標準的層級和規模,通過統一的強制性標準建立市場領域技術規則的權力清單,市場領域的技術規則更加簡單、透明;培育發展按市場機制運行的社會團體標準,增強標準化發展的內生動力。

該管的管住管好:強化標準化宏觀管理和綜合協調;強化強制性標準統一管理。

(3) 目標。

現行標準體系:政府標準為主的標準體系;國家標準、行業標準的制定主體層級和適用范圍相同;企業主要選擇執行政府標準。

新型標準體系:與國際接軌的兩種性質、三大類型的新型標準體系;政府推薦標準縮小范圍和規模;社會團體標準由社會團體根據市場需求自主制定;企業可自愿采用政府推薦標準或社會團體標準。

(4) 改革強制性標準體制。

整合優化現行強制性國家、行業、地方標準為強制性國家標準,建立統一、權威的國家強制標準體系。強制性標準嚴格限定在保障人身健康和財產安全、國家安全和生態環境安全的范圍。

設立國務院標準化推進委員會,國務院各有關部門和地方政府在標準制定和實施中發揮主導作用。

(5) 改革推薦性標準。

突出政府推薦標準的公益屬性,逐步縮減數量和規模。

完善行業和地方標準備案制度,提高標準協調性。

(6) 培育發展社會團體標準。

積極穩妥推進產業聯盟、學協會等專業組織開展試點,通過社會團體標準的增量帶動政府推薦標準的存量改革。

制定社會團體標準管理辦法,制定社會團體標準化良好行為規范,通過第三方評價和采信機制,加強對其標準化活動的引導。

(7) 改革企業產品標準備案制度。

短期改革舉措:企業使用統一標準在多地組織生產的,可選擇在任一屬地備案企業產品標準,實現“一地備案、全國通用”。

長期改革舉措:探索將企業產品標準備案制度逐步改為企業產品、服務標準自我聲明和公開制度,建立統一的企業產品、服務標準信息公示系統。

標準和標準化的發展取決于經濟社會發展水平,反過來又作用于經濟社會的發展。改革創新既是國家發展對標準化的客觀要求,也是我國標準化發展的歷史必然。

三、做好腐植酸行業標準化工作的幾點建議

1、健全標準化工作體系

(1) 健全組織機構。

腐植酸標準化管理委員會——決策層,制度、規劃、發布標準。

腐植酸標準化管理辦公室——執行層,組織落實、協調指導、監督檢查。

專家委員會——技術層,決策的顧問咨詢、標準的起草和審查、技術把關。

申報組建全國腐植酸標準化工作組。

(2) 加強制度建設。

腐植酸行業標準化管理辦法,辦公室工作細則,專家委員會章程。

2、開展腐植酸標準化戰略和體系研究

(1) 腐植酸標準化戰略研究。

問題導向:圍繞腐植酸行業發展全局性、根本性和長遠性問題,開展標準化頂層設計研究。

方法:調查+專家。

重點:確定戰略目標,明確戰略任務,提出戰略措施。

成果:腐植酸行業標準化發展規劃、政策。

(2) 腐植酸標準體系研究。

系統性:整體性、關聯性、層次性。

方法:現狀梳理+行業發展邏輯推演,自下而上和自上而下相結合。

成果:腐植酸行業標準體系框架、標準計劃。

3、培育發展腐植酸工業協會標準

(1) 目標原則。

以滿足腐植酸行業發展需求,促進行業健康、可持續發展為目標;以市場為導向;以協會為主體。

(2) 重點任務。

建立腐植酸工業協會標準管理制度;制定和實施腐植酸工業協會標準(一體化、綜合化、模塊化);爭取國家認可和支持。

(3) 關鍵。

建立和完善協會標準運行機制,重點是協會牽頭、產學研各方積極參與的工作機制,以及利益共享機制

4、發起并參與腐植酸領域國際標準化

(1) 主要工作。

跟蹤國際國外情況;組織推動制定國際標準;研究提出設立腐植酸領域國際標準技術組織的可能性和方案。

(2) 提示。

參與標準化活動首先考慮的不是我們付出多少,而是要權衡我們不參與會失去多少!

如果不參與標準化活動,那就意味著別人制定游戲規則,我們去執行!

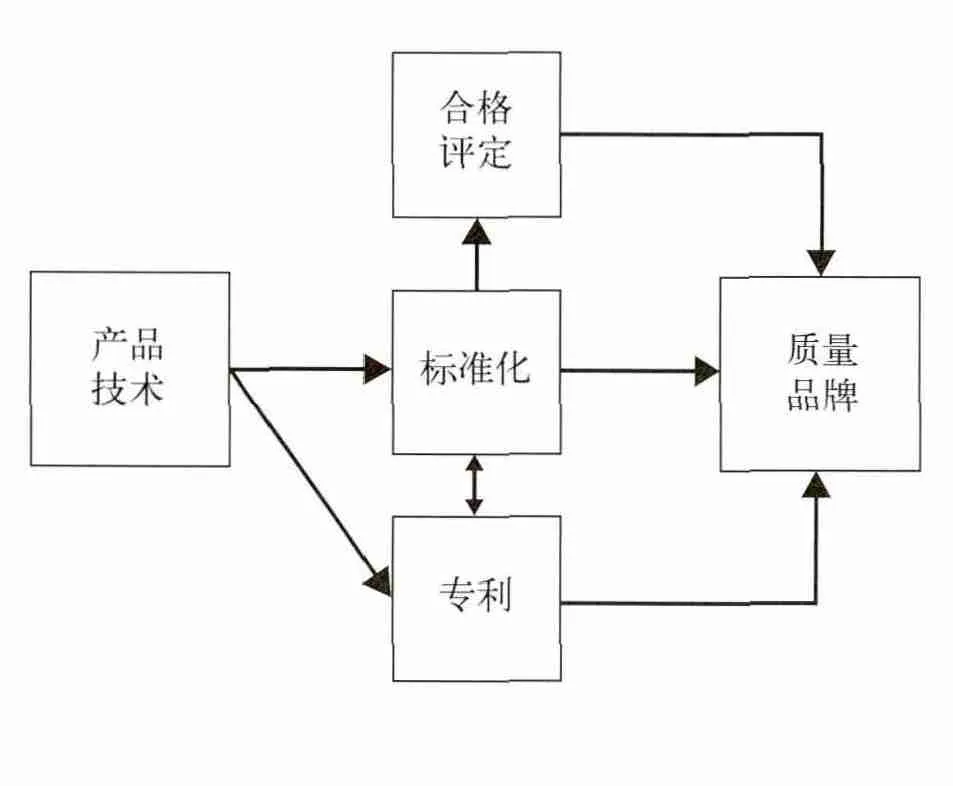

5、腐植酸產業發展路徑