《報關實務》微課程的設計與實施研究

汪樂霞 (蘇州工業園區工業技術學校,江蘇 蘇州215123)

WANG Le-xia (The Industrial Technology School of Suzhou Industrial Park, Suzhou 215123, China)

《教育信息化十年發展規劃》 (2011~2020) 中明確指出,要“以教育信息化帶動教育現代化”,“促進優質教育資源普及共享,推進信息技術與教育教學深度融合,實現教育思想、理念、方法和手段全方位創新[1]”。隨著人們對教育資源開放和共享的需求不斷擴大,加上無線網絡的發展和移動終端的普及,在如今微信、微博、微電影盛行的微時代,2013 年全國首屆高校微課程比賽的開展,使得微課程迅速成為一種新的教學模式,被教育界認知和熟悉。

1 微課程的涵義及特點

1.1 微課程的涵義

“微課程”(micro lecture) 的概念最早是由美國新墨西哥州圣胡安學院高級教學設計師、學院在線服務經理戴維·彭羅斯(David Penrose) 提出,在被人們稱為“1 分鐘教授”的微課程中,大約只有60 秒長度的課程并不僅僅是簡單的演示,帶有具體的結構,被稱為“知識脈沖”。印度人薩爾曼·可汗創立的網絡微課程每節課大約10 分鐘,目標明確,圖文并茂,講解清晰,如今“可汗學院網絡微課程”也被許多國家引入教學。

廣東省佛山市教育信息網絡中心胡鐵生先生被認為是國內首個提出和界定微課程概念的第一人。胡鐵生認為,“微課,其雛形是視頻課例片段,隨著網絡與多媒體技術的發展,時代賦予了其新的涵義與特點。一般微課是指按照新課程標準及教學實踐要求,以教學視頻為主要載體,反映教師在課堂教學過程中針對某個知識點或教學環節而開展教與學活動的各種教學資源的有機組合[2]。”

綜合上述觀點,可以界定:微課程是圍繞某個知識點或教學環節而開展的5~10 分鐘甚至更短時長的教學課程。它以短小精煉的在線視頻為主要載體,適宜與智能手機、平板電腦等移動終端相結合,為授課對象提供移動化的、碎片式的學習模式。為了使微課程發揮出相應效果,微課程的構建和實施中還包含與該教學主題相關的教學設計、課件素材、練習測試、學生反饋、教師點評及教學反思等輔助性教學資源。

1.2 微課程的特點

(1) 短小精煉,便于使用

微課程的“微”首先體現在微課程載體的短小精煉上。研究表明,學生在課堂上注意力高度集中的持續時間一般不超過10 分鐘,而微課程的時長恰好控制在這個范圍內,能顯著提高學習效率。此外,微課程以視頻為載體,這些視頻一般為支持網絡傳輸的流媒體格式,資源量較小,學習者既可以流暢地在線觀看,也可以下載保存到移動設備上,擇時觀看,非常方便。

(2) 主題明確,指向鮮明

傳統課堂上的一節課因要達成多個教學目標而涉及許多知識點,而一個微課的設計和制作都只是圍繞某個知識點而展開的,只強調深度不強調廣度,它的知識點呈點狀和碎片狀,如果該知識點牽扯到另一個知識點,需詳細講解時應另設一個微課。因而教學目標單一,主題突出、內容精簡,這樣就能給學生明確的主題和學習目標,更有利于掌握知識。

(3) 內容重要,趣味性強

微課程為授課對象提供了移動化的、碎片式的學習模式,在沒有固定學習場所和沒有教師監督的情況下,學生是否進行主動學習是關鍵。這就要求微課程需要具備“重要性”和“趣味性”兩個重要特征,微課程內容的重要性可以使得學生逼迫自己主動學習,這一點從國內微課程試點首先從中小學基礎課程教學開始可以得到驗證。微課程的趣味性則富有視覺黏性,可以吸引學生主動探索。

(4) 形式多樣,結構多變

微課程目前的呈現形式主要是短小的教學視頻,它也可以是圖片、音樂、故事等生動化素材文本、音頻等等其他形式的多媒體微內容。因為錄制方法不一樣,所以呈現效果多樣。同時,它可靈活用于在線學習、面對面教學或混合學習等多種學習形式,隨著教學需求和學生反饋的變化,微課程的知識點結構和組成結構也可能發生變化。

2 《報關實務》微課程的設計

如上所述,微課程短小精煉,目標明確,方便學生在微時代移動化學習,如何設計和實施微課程教學,是信息化教學的一個新課題。《報關實務》是一門針對進出口貨物通關的操作性很強的實踐性課程,內容由一個個細小的知識點構成,筆者就該門課程如何進行微課程設計和實施進行了相應研究。

2.1 核心教學內容的設計

在微課程教學模式中,某課程的教學應由若干個微課構成,所有微課對應的知識點串聯起來,就構成了這門課程所要講述的所有教學內容。微課程的短小精煉性決定了每一個微課所選取的教學內容相對較少,知識點相對獨立。即每一個微課都應該有一個相應的主題,這個主題揭示的是微課核心概念,也是微課建設的主體。授課者要根據所教科目、專業的特點選取相對獨立、完整、實用性強,能促使學習者深度學習、思考的短小精悍的微問題[3]。

《報關實務》課程采用的是項目式教學,每一個項目由若干個典型工作任務組成,這些典型工作任務下又有細小的工作任務,十分有利于授課者設計微課主題。授課者在進行微課設計前,應仔細梳理教學項目和典型的工作任務,進行刪減合并提煉,排除重復的工作任務,如一般進出口貨物通關實務和出口加工區保稅貨物通關實務中均有檢驗檢疫環節,可合并成一個微課的知識點。

2.2 教學活動的設計

微課程的表現形式多樣,包括視頻、音頻、文字材料、PPT 等。在設計每個微課時,教師應根據微課主題所對應的具體內容和相應的目標,選擇合適的表達形式,設計相應的教學活動。《報關實務》課程中既有知識類的知識,如報關基本要素;也有技能類的知識,如制單,前者重在對報關概念、范圍等基礎知識的理解,后者重在對報關單填制實際技能的掌握,不能以同一標準來設計相應的教學活動。

以《報關實務》為例,在識別報關基本要素的微課中,可以小故事的方式制作PPT 式微課,讓學生思考故事中的各種實際問題,認識到什么情況下需要報關、哪些物品需要報關等問題;在填制報關單的微課中,則可采用舉例、示范、投影的方式制作講課式微課,讓學生清晰地看到每一項應如何填寫;而在進行電子派單(取號)、申報(遞單) 等微課中,則更適合采用角色扮演的方式制作情景劇式微課讓學生更多地參與體驗,或者用動畫視頻及音頻設計微課,讓學生身臨其境,形象學習如何取號和遞單。

2.3 教學評價的設計

任何課程的學習效果需要有相應的考核評價方式來進行檢驗,由于微課教學適應移動化、碎片化學習需求,它無法適用傳統的書面考核方式,因此,要設計適宜網絡運行、操作便捷的教學評價方式。教學評價的設計包括實施平臺的設計和評價方式的設計兩個方面。

首先,需要有教學及評價的實施平臺,可以為師生及學習者之間提供在線討論。這樣,學生可在線提問,教師及時反饋,對學生的學習情況進行評價,同時,學生可對課程提出相應的建議供教師參考和改進。互動的師生交流平臺既能快速提高教師的教學設計水平,也有助于提升學生的學習興趣和學習成績。其次,在考核評價方式的設計上,在微課平臺中教師可提供難易度不同的操作練習,學生可根據自已實際水平選擇相應的操作練習,完成后平臺自動打分,以此檢測學生對各模塊知識點的掌握情況。如報關實務中的制單,可采用此評價方式。而對于無法用練習來評價的知識點,教師可設置考核任務,學生通過小組合作完成相應考核,教師則根據學生的個人講述、任務匯報、自我評價和他人評價等,綜合評定出學生該微課學習的效果。

3 《報關實務》微課程的實施

戴維·彭羅斯(David Penrose) 曾提出微課程建設的5 個步驟:(1) 羅列課程中的核心概念;(2) 為核心概念提供10~15秒的介紹或總結;(3) 錄制以上內容并生成1~3 分鐘時間音頻或視頻;(4) 設計能指導學生探究的學習任務;(5) 將教學視頻及課程任務上傳到網絡教學平臺。

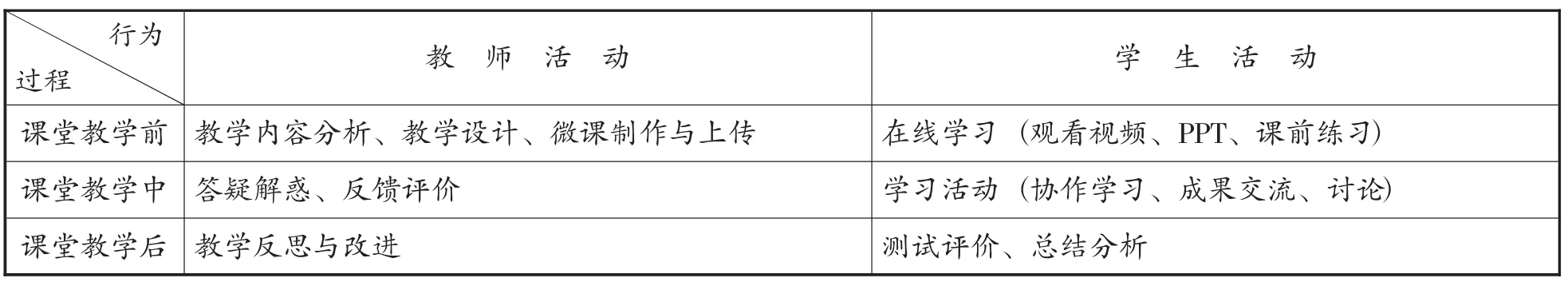

微課程作為一種新興的教學模式,可以與課堂教學并行實施。《報關實務》微課程的實施可以分成課堂教學前、課堂教學中和課堂教學后3 個部分,圍繞教師活動和學生活動來進行,如表1 所示。

表1 《報關實務》微課程實施過程

(1) 課堂教學前:教師深入分析微課主題和相應教學內容,進行教學設計,制作微課,在微課中給學生提供有效的學習資源,并將其上傳到相應網絡平臺中。在“微課程”網絡平臺上,學生結合教學任務和自身的需求,觀看微課并完成課前練習任務,也可在平臺上與教師和同學進行溝通和交流,幫助完成課前自主學習任務。

(2) 課堂教學中:課堂教學是為彌補網絡交流無法徹底溝通的最佳平臺,是對課前學習知識的進一步內化,教師提前掌握了學生課前自主學習的狀態,在課堂中可就學生課前練習情況進行解答和反饋評價。學生也可分層次分小組積極開展各種協作學習、成果交流和討論探索活動,促進對教學內容的進一步理解和消化。

(3) 課堂教學后:微課程通常只解決了知識傳授的問題,而知識內化往往是通過學生課后的復習鞏固來完成的。課后,教師應針對已完成的教學活動進行教學反思以促進教學質量,學生可完成學習測試評價和相互總結分析,實現對知識的進一步內化。

隨著信息技術與技術的快速發展,移動學習、碎片化學習的個性化需求凸顯,微課程必將成為一種新型的教學模式被越來越多的教師和學生熟悉和掌握。它的應用也絕不會僅僅局限在當前的基礎科目,作為專業課教師,把握住微課程的核心,設計出有效的微課程,實施微課程教學,將有效提升課堂教學效果。

[1] 教育部. 教育信息化十年發展規劃(2011-2020)[EB/OL]. (2012-03-13)[2014-11-15]. http://baike.Baidu.com/view/8265766.html.

[2] 胡鐵生. 中小學優質“微課”資源開發的區域實踐與啟示[J]. 中國教育信息化,2012(11):65-69.

[3] 楊紅業. 微課視頻如何讓學習者駐足——基于全國首屆高校微課比賽攝制的思考[J]. 中國教育技術裝備,2013(24):48-49.