不同土壤鹽濃度和淹水條件對蘆葦生長影響的田間試驗

李東(盤錦市濕地科學研究所,盤錦 124000)

不同土壤鹽濃度和淹水條件對蘆葦生長影響的田間試驗

李東(盤錦市濕地科學研究所,盤錦 124000)

盤錦蘆葦(李東 供圖)

蘆葦(Phragmites?australis)為禾本科多年生草本植物,是形態上高度分化的草甸與濕地植被建群種,廣泛分布于世界各地(王振慶等,2006),根據生理類型蘆葦屬于拒鹽植物,根據生態類型蘆葦屬于水生鹽生植物(趙可夫等,1999)。譚大海等(2006)研究了蘆葦在鹽脅迫下滲透調節物質含量的變化,汪洋等(2007)研究了灌溉水鹽度及水層深度與蘆葦產量的灰色關聯度分析,張爽等(2008)對不同鹽度水灌溉對蘆葦生物量、產量和品質的影響進行了研究,王鐵良等(2008)、王德林等(2007)開展了鹽脅迫對蘆葦蔗糖和脯氨酸含量的影響以及灌溉方法對蘆葦生長影響的研究。綜上所述,鹽體積濃度和水分條件是影響蘆葦生長和產量的主要因素,然而有關土壤鹽體積濃度和淹水條件對蘆葦生長影響的綜合研究還比較少,本研究在田間條件下調查了不同類型葦田的蘆葦生長和地下根系分布情況,測定了土壤鹽體積濃度、土壤養分、葉綠素等指標,探明了不同土壤鹽體積濃度和淹水條件與蘆葦生長的相互關系,以期為提高蘆葦產量,保護與恢復濱海濕地蘆葦資源提供科學依據。

1 研究地概況

盤錦濱海濕地位于遼寧省盤錦市境內,東經121°25′~122°31′,北緯40°39′~41°27′,主要分布于遼東灣北岸,集中于大凌河與遼河之間,屬于北溫帶半濕潤季風性氣候區,多年平均氣溫為8.4℃,降水豐富,多年平均降水量為623.3?mm。盤錦濕地總面積314?857?hm2,其中,濱海濕地面積159?919?hm2,人工濕地面積154?938?hm2,是目前世界上保存最好,面積最大,植被類型最完整的濱海濕地,濕地類型分為八大類:河流、沼澤、灘涂、灘地、水稻田、水庫、坑塘、蝦蟹池;濕地基本植被類型包括蘆葦群落、翅堿蓬群落、香蒲群落和檉柳灌叢群落;濕地土壤類型以沼澤土和鹽土、潮灘土為主;海岸線118??km,有大、中、小河流21條,總流域面積35.7萬?hm2,其中較大的是遼河、大遼河、繞陽河和大凌河。

2 材料與方法

2.1 不同土壤和灌溉水鹽體積濃度對蘆葦生長的影響試驗

在遼濱經濟區沿大遼河流域不同區段設點調查不同土壤和灌溉水鹽體積濃度對蘆葦生長的影響,區段設置為:①西老灣分場:距遼河河口約50?km,系淡水灌溉,一般為二灌二排(即在葦苗生長初期4月中旬至5月初以潛水灌溉為主,保持5?cm水層,5月中旬到6月下旬灌15?cm左右的水層,7月上旬開始排水,7月中旬灌水,7月末到8月末保持水層15?cm左右,9月上旬排干,以此滿足蘆葦生態需水的要求,促進蘆葦群落的健康生長),土壤結構良好,黑土層在1?m以上;②河北分場:距遼河河口約10?km,灌溉水含鹽量一般在3‰~10‰,一般為二灌二排,土壤結構較差;③西炮臺河灘:處于河口處,均受潮水間歇性灌溉,鹽體積濃度含量一般在7‰~15‰,有時會更高,土壤屬重鹽土類型。調查時間為2013年5月至11月,每月中旬調查1次,在不同區段分別設置3個調查點,每個調查點每次隨機取3個點位測量,每個調查點位1?m2,調查內容為蘆葦密度、株高,年終測產,取土分析鹽濃度含量。

葉綠素含量的測定方法采用混合液法(陳福明等,1984),用丙酮、無水乙醇和蒸餾水按4.5∶4.5∶l的比例配成混合液,將0.1?g蘆葦葉剪成細絲,浸泡于盛有10?mL混合液的試管中(加塞),在40℃的黑暗條件下(溫箱)提取,用分光光度計在相應波長下測定光密度后,根據Arnon公式計算葉綠素含量(張憲政,1985;蘇正淑等,1989;劉秀麗等,1999)。

2.2 早春水分條件變化對蘆葦發芽的影響試驗

調查地點設在盤錦市濕地科學研究所實驗基地,實驗基地位于羊圈子葦場高干段、北鄰羊圈子葦場、南鄰東郭葦場。試驗設計2個處理:即早春灌溉葦田和未灌溉葦田,調查分析以下項目。①地溫調查:設地溫計,調查兩種葦田5?cm、15?cm、30?cm、60?cm各土層土壤溫度變化,每天調查4次,調查時間固定為8∶00、10∶00、12∶00和14∶00,最后計算平均值。②土壤解凍調查:設凍土器,調查兩種葦田0~80?cm土壤解凍情況,每10?d?調查一次;③調查灌溉葦田土壤鹽體積濃度變化;分別按0~10?cm、10~20?cm、20~30?cm取土,從3—6月每月取一次土壤樣品,分析土壤Cl-含量;④調查兩種葦田蘆葦生長情況;在兩種葦田各設3點,調查蘆葦生長情況,每10?d?調查一次。調查時間2013年3月初到6月初結束。

2.3 不同水分條件變化對蘆葦地下根系和地上植株生長的影響試驗

調查地點設在盤錦市羊圈子葦場勝利分場,分別選擇有代表性的3種葦田作為調查點,每點設3個調查點,每點1?m2。3種葦田分別為:①常年干旱葦田:地勢較高,常年不灌溉,只靠降雨維持蘆葦生長,地表不積水;②季節性積水葦田:葦田灌排水可控制,根據蘆葦需水規律進行葦田灌溉,實行三灌二排;③長期積水葦田:地點選擇沼澤化葦田,排水困難,長期積水。主要調查3處葦田蘆葦根系分布規律,成熟期蘆葦高度、密度、莖粗和產量及0~20?cm、20~40?cm、40~60?cm土層的土壤鹽體積濃度含量,調查時間為2013年11月20日。

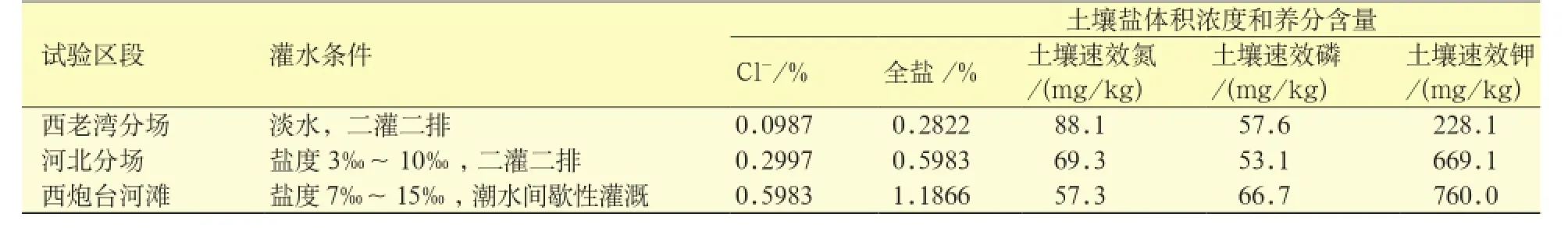

表1 不同灌溉水條件下土壤鹽體積濃度和養分的變化

表2 不同土壤鹽體積濃度條件下蘆葦植株高度的季節變化

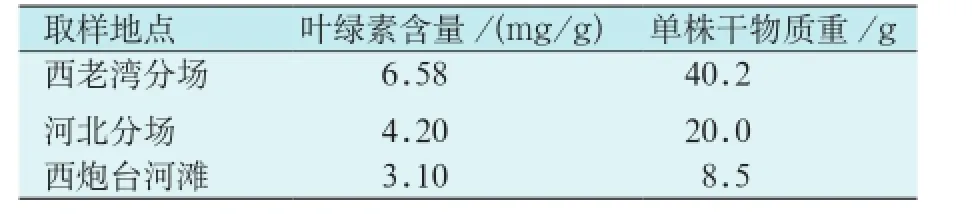

表3 不同土壤鹽體積濃度條件下蘆葦葉片葉綠素含量的差異

3 結果與分析

3.1 不同土壤鹽體積濃度對蘆葦生長的影響

隨灌溉水鹽體積濃度的增加,土壤鹽體積濃度和養分變化均較大,距河口越遠,土壤鹽體積濃度越低,土壤氮含量越高,磷含量變化不明顯,鉀含量越低(表1)。

1)蘆葦生長速度隨土壤鹽體積濃度的變化而變化,在5月中旬土壤鹽體積濃度高的西炮臺河灘蘆葦株高最低,是因為早春灌溉水鹽體積濃度較高所致。到生長季后期,在灌溉水條件良好的情況下土壤鹽體積濃度降低,蘆葦生長較好,其中以西老灣分場蘆葦生長最好,蘆葦高度達320?cm,而灌溉水含鹽量最高、土壤鹽體積濃度最高的西炮臺河灘,蘆葦高度僅88?cm(表2)。

2)在不同土壤鹽濃度條件下,蘆葦葉片葉綠素含量變化較大,在土壤鹽濃度低的西老灣分場蘆葦葉片葉綠素含量最高,為6.58?mg/ g,單株干物質重也最高,達40.2?g,為葦田高產奠定了基礎,而在土壤鹽體積濃度最高的西炮臺河灘,蘆葦葉片葉綠素含量最低,為3.10?mg/g,單株干物質重也最低,僅8.5g(表3)。

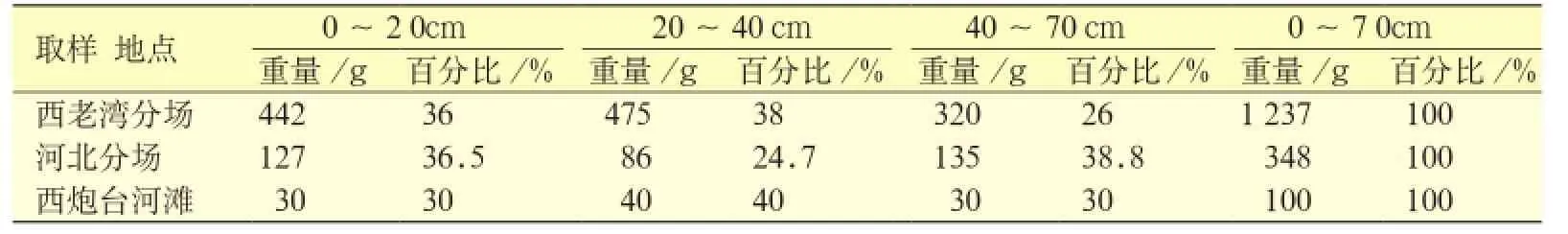

表4 不同土壤鹽體積濃度條件下蘆葦根狀莖發育量的變化

表5 不同土壤鹽體積濃度條件下蘆葦生長指標的變化

表6 早春灌溉葦田與未灌溉葦田土壤溫度差異

3)土壤鹽體積濃度不但影響蘆葦地上部的生長,而且影響蘆葦根系的發育,不同土壤鹽體積濃度條件下根狀莖發育也不同,在土壤鹽體積濃度較低的西老灣分場區域蘆葦根狀莖發育量最多,達1?237?g,而土壤鹽體積濃度最高的西炮臺河灘,根狀莖總量最少100?g,比輕鹽體積濃度區低92%(表4)。

4)土壤鹽體積濃度影響蘆葦的產量,在土壤鹽體積濃度較低的西老灣分場,蘆葦單產16.9?t/ hm2,土壤鹽體積濃度較高的河北分場,蘆葦單產8.2?t/hm2,較輕鹽體積濃度區降低51.5%,而重鹽體積濃度區的西炮臺河灘蘆葦單產2.8?t/hm2,較輕鹽體積濃度區降低83.4%(表5)。

3.2 早春水分條件變化對蘆葦發芽的影響

早春灌溉葦田比未灌溉葦田土壤溫度上升較快,3月下旬到4月上旬早春灌溉葦田比未灌溉葦田土壤溫度升高2.68~3.19℃,以后變化不明顯,這樣的條件下有利于早春蘆葦的發芽生長(表6)。

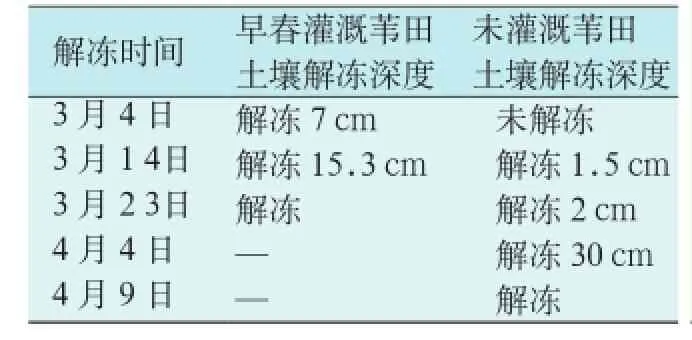

在早春灌溉條件下,由于土壤溫度升高,解凍也隨之加快,早春灌溉葦田比未灌溉葦田土壤解凍提前20?d?(表7)。

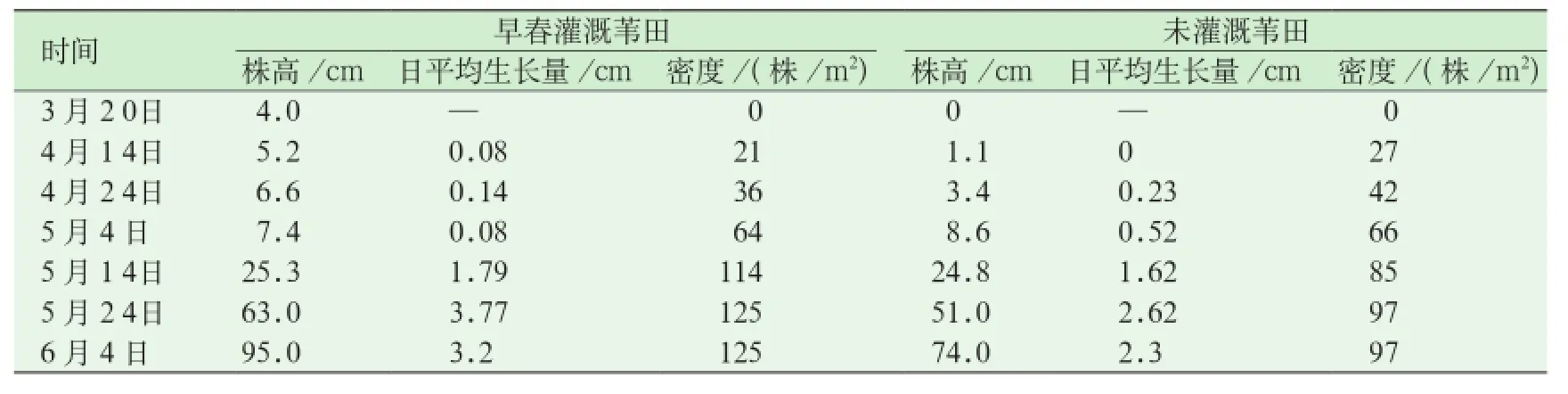

4月以后氣溫上升,灌溉葦田在有水層的情況下較未灌溉葦田土壤升溫慢,葦芽生長也慢,密度也低,但進入5月以后氣溫升高,灌溉葦田排水對土壤溫度的抑制得到緩解,土壤溫度逐漸升高,蘆葦生長加快,密度增加,而未灌溉葦田則表現出水分不足,蘆葦生長相對較慢,密度相對降低(表8)。

盤錦蘆葦濕地屬濱海濕地,土壤鹽體積濃度較高,尤其是早春土壤容易返鹽,影響蘆葦發芽和生長,因此,采取早春灌溉可以起到壓鹽作用,使土壤鹽體積濃度隨水向土壤深層滲透或隨水排出土體,降低土壤含鹽量。試驗結果表明,不同土層的土壤脫鹽率可以達到31.2%~52.3%,以表層土壤脫鹽率為最高(表9)。

3.3 不同淹水條件對蘆葦地下根系和地上植株生長的影響

在不同的水分條件下,不同類型的葦田蘆葦地下根系分布規律有較大的差別。

1)根系分布深度不同。在常年干旱葦田根系分布最深達120?cm,土壤水分少促使根系向土壤深層發展,而長期積水葦田只分布于60?cm土層內,長期積水導致土壤氧氣缺乏,致使根系上移,季節性積水葦田根系分布深度居中(表10)。

表8 早春灌溉葦田與未灌溉葦田蘆葦生長情況差異調查

表7 早春灌溉葦田與未灌溉葦田土壤解凍時間差異

表9 早春灌溉前后葦田土壤鹽體積濃度差異

表10 成熟期三種類型葦田蘆葦地下根系量分布規律

2)根系分布層次不同。常年干旱葦田根系主要集中分布于60~100?cm土層內,分布量達到54%,季節性積水葦田根系主要分布于0~40?cm土層內,分布量達78%,長期積水葦田根系主要分布于0~20?cm土層內,分布量達71%(表10)。

3)根系總重量分布不同。常年干旱葦田根系總重量分布最少1?409?g,季節性積水葦田分布居中2?295?g,長期積水葦田分布最多2?639?g,而根狀莖重量分布則以常年干旱葦田分布最多1?284?g,其次為季節性積水葦田1?261?g,最少為長期積水葦田1?191?g(表10)。

4)根狀莖與須根系重量分布比例不同。常年干旱葦田根狀莖與須根比例為11∶1,是因水分缺乏、氧氣充足導致以根狀莖發育為主,季節性積水葦田根狀莖與須根比例為1.2∶1,長期積水葦田根狀莖與須根比例為0.82∶1,是因長期積水致使氧氣缺乏,在地表形成大量須根以獲得生長所需的氧氣(表10)。

由于受淹水條件的制約,不僅影響蘆葦地下根系發育,同時也影響蘆葦地上植株的生長發育。常年干旱葦田雖然通氣狀況良好,即使根狀莖發育較好,但由于地下水位低,缺乏水源供應,使蘆葦發芽率低,形成地上植株少,蘆葦單產最低2.9?t/hm2;長期積水葦田雖然水分狀況良好,但土壤缺乏氧氣,水氣矛盾加重,造成蘆葦根系上移聚集地表,莖稈細、矮、密,蘆葦單產較低5.4?t/hm2;季節性積水葦田既滿足了土壤氧氣供給,又保證了水分供給,使蘆葦生長良好,蘆葦單產最高6.4?t/?hm2(表11)。

表11 3種類型葦田蘆葦地上植株生長情況對比

4 結論

1)隨著灌溉水鹽濃度增加,土壤鹽體積濃度和養分變化均較大,距河口越遠土壤鹽濃度越低,土壤氮含量越高,磷含量變化不明顯,鉀含量越低。

2)土壤鹽體積濃度越低,蘆葦生長越好,葉綠素含量和單株干物質重越高,蘆葦根狀莖發育量越多,蘆葦單產越高,反之亦然。

3)早春及時灌溉可促進土壤提前解凍,降低土壤含鹽量,有利于蘆葦的發芽生長,顯著增加蘆葦的密度和株高。

4)常年干旱葦田根系分布最深,主要集中分布于60~100?cm土層內,根系總重量分布最少,根狀莖重量最多,根狀莖與須根比例為11∶1,蘆葦發芽率低,蘆葦單產最低。

5)季節性積水葦田根系分布居中,主要分布于0~40?cm土層內,根系總重量和根狀莖重量分布居中,根狀莖與須根比例為1.2∶1,蘆葦生長良好,蘆葦單產最高。

6)長期積水條件下蘆葦根系上移,主要分布于0~20?cm土層內,根系總重量分布最多,根狀莖重量分布最少,根狀莖與須根比例為0.82∶1,蘆葦莖稈細、矮、密,蘆葦單產降低。

綜上所述,應根據蘆葦的耐鹽特性和需水習性實行灌排結合的技術措施,加強葦田生產管理,既能控制好土壤鹽體積濃度,又能滿足蘆葦生長對水、肥、氣、熱的綜合需求,并通過合理調節土壤通氣狀況和土壤養分,促進蘆葦根系發育和植株生長,不斷提高蘆葦產量,保護與恢復濱海濕地的蘆葦資源。

陳福明,陳順偉.1984.混合液法測定葉綠素含量的研究[J].林業科技通訊(2):19-23,36

劉秀麗, 宋平, 孫成明.1999.植物葉綠素測定方法的再探討[J].江蘇農業研究, 20(3):46-47

蘇正淑, 張憲政.1989.幾種測定植物葉綠素含量的方法比較[J].植物生理學通報(5):77-78

譚大海, 沙偉, 張瑩瑩.2006.蘆葦鹽脅迫下滲透調節物質含量變化研究[J].齊齊哈爾大學學報, 22(2):84-86

汪洋, 郭成久, 蘇芳莉, 等.2007.灌溉水鹽度及水層深度與蘆葦產量的灰色關聯度分析[J].中國農村水利水電(8):22-3,26

王德林, 宋洪海.2007.葦田灌溉水質與提高蘆葦的研究[J].現代農業(7):8

王鐵良, 蘇芳莉, 張爽, 等.2008.鹽脅迫對蘆葦和香蒲生理特性的影響[J].沈陽農業大學學報, 39(4):499-501

王振慶, 王麗娜, 吳大千, 等.2006.中國蘆葦研究現狀與趨勢[J].山東林業科技(6):85-87,74

張爽, 郭成久, 蘇芳莉, 等.2008.不同鹽度水灌溉對蘆葦生長的影響[J].沈陽農業大學學報, 39(1):65-68

張憲政.1985.植物葉綠素含量測定方法比較研究[J].沈陽農學院學報,16(4):81-84

趙可夫, 李法曾, 樊守金, 等.1999.中國的鹽生植物[J].植物學通報,16(3):20l-207

A Field Experiment of Effects of Soil Salt Content and Water logging Conditions on the Growth of Common Reed (Phragmites australis)

LI D ong(Panjin Institute of Wetland Science, Panjin 124000)

在田間條件下,研究了不同土壤和灌溉水鹽體積濃度對蘆葦生長的影響。結果表明:隨著灌溉水鹽濃度的增加,土壤鹽濃度和養分變化均較大,總的趨勢是距河口越遠土壤鹽濃度越低,土壤氮含量越高,鉀含量越低,而磷含量變化不明顯;土壤和灌溉水的鹽體積濃度越低,蘆葦的生長指標越好,葉綠素含量和干物質重越高,根狀莖發育量越多,產量越高;早春及時灌溉,可降低土壤鹽濃度,有利于蘆葦發芽,顯著增加蘆葦的密度和株高。根據蘆葦的耐鹽特性和需水習性,應實行灌排結合的技術措施,促進蘆葦根系發育和植株生長,提高蘆葦產量。

蘆葦生長;灌溉水鹽濃度;淹水條件;田間試驗

Field experiments were conducted to study reed growth under different soil and irrigation water salinity.The results showed that with the increase of irrigation water salinity, changes of soil salinity and nutrients concentrations were significant. As it becoming more distant from the estuary, the soil salinity tended to decline, soil nitrogen content to increase and potassium content to decrease, however, the phosphorus content showed no evident change. As salinity of soil and irrigation water goes lower, the growth of reeds become higher, chlorophyll content and dry matter weight trended to be higher, resulting in better rhizome growth and eventually higher yield. Timely irrigation in early spring reduced the soil salinity, favoring reed germination and leading to significant increases of density and height of reeds. Therefore, in order to promote the root development and plant growth and to increase the yield of reed, proper technical measures combining irrigation and drainage should be taken according to the characteristics of salt resistance and water demanding of reeds.

Growth of reed, Salt concentration of irrigation water, Water logging conditions, Field experiment

10.3969/j.issn.1673-3290.2015.01.16

2014-12-02

2013-2014年遼寧省科技廳農業攻關及產業化計劃資助的“葦田高產高效生產模式與蘆葦濕地保護技術示范”項目

李東,工程師,碩士研究生,主要從事濕地生態學研究。E-mail:ld -7518470@163.com