河流型國家濕地公園功能區規劃方法探析

鄧小明(陜西省林業調查規劃院,西安 710082)

河流型國家濕地公園功能區規劃方法探析

鄧小明(陜西省林業調查規劃院,西安 710082)

黃河濕地(馮寧 攝)

國家濕地公園總體規劃的核心工作是功能區劃分,功能區劃分直接影響到相關的保護和恢復工程規劃,也為濕地公園的建設布局指明了方向。功能區規劃前實地調查工作的重點為理清水系脈絡、確定核心資源、找出威脅因子,歸納了4種適合于河流型國家濕地公園功能區劃的區劃方式,為濕地公園功能區規劃提供參考模式。

國家濕地公園;河流型;功能分區

國家濕地公園是我國保護濕地資源的一種重要形式,申報與建設國家濕地公園已成為各地保護與恢復濕地資源最有效的途徑。作為一項重要的生態保護與恢復主陣地,國家濕地公園的建設與發展,首先要確保總體規劃中所確立的目標與核心服務功能的正常發揮(石田等,2010)。合理的功能區規劃是保障濕地公園發揮其各項生態功能的前提,也是濕地公園總體規劃最重要的工作之一。

1 濕地與國家濕地公園的概念辨析

1.1 濕地的概念

“濕地”(wetland?s)一詞所具有的最基本含義應是其地理學內涵,它指的是一類以濕生環境為特征的地貌,與“陸地”對應。作為一個地理學術語,濕地的主要特征包括:①濕潤的地表;②常年積水的土地。

而在濕地保護領域,根據《國際濕地公約》的定義,濕地指“不論是天然或人工的、永久的或暫時的、靜止的或流動的水域,淡水、微咸的或咸的水域,泥沼地、沼澤地、泥炭地,包括退潮時水深不超過6?m的水域”(《濕地公園設計》編委會,2012)。《國家濕地公園建設規范》(LY/T?1755-2008)中所指的濕地為:“天然或人造、永久或暫時之死水或流水、淡水、微咸或咸水沼澤地、泥炭地或水域,包括低潮時水深不超過6?m的海水區”。這兩者的概念基本相近,只是后者對水深的界定范圍較前者小,也就是說對內陸水域不包含“水深不超過6?m”的限定。為了便于實際規劃操作,將其所指對象進行歸納,一般包括:①天然濕地,如沼澤、湖泊、河流等;②人工濕地,如魚塘、庫塘、水田等;③低潮時水深不超過6?m的海域。

1.2 國家濕地公園的概念

濕地公園(Wetland??Park)是介于自然保護與傳統意義上公園之間的、具有一定規模的自然濕地區域(《濕地公園規劃方法與案例分析》編委會,2012)。目前,我國濕地公園一般分為兩類,即國家濕地公園與城市濕地公園。前者多指以天然濕地保護為主的濕地,隸屬以國家林業局為主的林業系統管理;后者主要指城市近郊具有濕地性質的公園,隸屬以住房和城鄉建設部為主的城建系統管理。國家濕地公園是指依據相關程序申報,經當地政府同意,國家濕地主管部門批準建立的濕地公園(崔麗娟等,2009)。

河流型國家濕地公園是我國內陸濕地公園中最常見的一種類型,其主要以河流型濕地為濕地主體、以河流水系(或以河流水系形成的庫塘)為主要水系。本文所探討的國家濕地公園功能分區方法是通過對河流型濕地公園規劃經驗提煉而形成的,因此對河流型國家濕地公園規劃也就更具有借鑒意義。

2 功能分區的目標

國家濕地公園規劃中,公園范圍的界定與功能分區是最重要的兩項規劃內容。國家濕地公園功能區劃至少應滿足以下兩個方面的要求。

2.1 資源分類清晰,利于保護

國家濕地公園功能區區劃的實質是大致將公園資源分為兩個大類,即保護類和利用類。保護類資源一般以保護保育區和恢復重建區為主,是從公園范圍內“篩選”出來的核心資源,是國家濕地公園進行立項與否的關鍵因素;而利用類資源主要分布在宣教展示區和合理利用區,是國家濕地公園體現“公園性”的區域。

在對保護類資源和利用類資源進行區分的基礎上,進一步確定保護保育區和恢復重建區、宣教展示區和合理利用區的界限。一般來說保護保育區要以水系上游、生態系統發育良好的區域為主,恢復重建區次之;宣教展示區應滿足交通便捷、與外界交流途徑較好的條件,而合理利用區應具備開展生態旅游的景觀質量和環境容量。

2.2 管理安排合理,便于建設

國家濕地公園的管理工作與功能區性質相對應,也可以歸為兩大類,一是保護性管理工作,二是生態旅游服務工作。合理的功能區劃應兼顧這兩項管理工作的高效與便利。

3 區劃前的調查重點

3.1 理清水系脈絡

水系的分布、走向直接影響到濕地資源的分布,對水系的調查主要包括水系來源,流域上下游關系、主支流關系,水系沿線庫塘分布情況和其它水文資料(包括年徑流量、年均流量、水位的季節變化規律、水庫容量等)。通過對公園內外水系分布情況的分析,可以作為確定保護保育區和恢復重建區的重要依據,也可以為水系的保護與恢復工程規劃提供第一手資料。

3.2 確定核心資源

國家濕地公園的審批立項應該具有其“國家”層面的意義,也就是說必須具有支撐其成為國家級的“硬件”。國家濕地公園的保護核心主要包括生物多樣性豐富、具有國家或省重點保護野生動植物群落,或者是濕地生境珍稀、特殊,或者作為重要的飲用水源保護地,或者作為重要的生態服務功能區。

3.3 找出威脅因子

找出公園濕地生態系統的負面影響因子,可以輔助進行功能區域劃分,同時也可以指導制定相應的保護與恢復措施。一般來說,濕地生態系統的主要脅迫因子包括工業污染、農業污染、生活垃圾、生活污水、人為干擾以及自然災害等多個方面。合理的功能區劃應將這些點源或面源污染源所在的區域優先納入恢復重建區域,以防止濕地生態系統逆向演替。

4 區劃方法與實例分析

4.1 分區準則

4.1.1 界限確定方法 濕地公園邊界的確定應盡可能以地理因子為基準,如山脊線、等高線、水位線等,沒有明顯地形、地貌參考時,可選擇以道路、水壩、永久性建筑、村莊等地物作為分界線,以方便公園范圍的落界工作。公園范圍的確定應考慮河流的自然分布特征、濕地生態系統的完整性、地域單元的相對獨立性、歷史文化與社會的連續性、保護管理的可操作性等多方面因素。尤其針對河流型濕地公園,確定范圍時更要考慮河流的源頭保護、水源涵養地保護、生態消落區保護以及沿線庫塘水體保護。各功能區之間的界限也應盡量以地理因子為基準,但首先應考慮保護性區域生態系統的相對完整性。

4.1.2 功能區區劃準則??國家濕地公園一般分為保護保育區、恢復重建區、宣教展示區、合理利用區和管理服務區五大功能區。少數濕地公園可根據實際情況進行功能區的調整,增加或減少一個或多個功能區,但一般須保留保護保育區。以下對各功能區的劃分依據提供一些參考性經驗:

1)保護保育區的區劃。一般將濕地生態系統發育良好且完整性較好、生態敏感度較高、最具生態保護意義的區域劃入保護保育區。根據現地調查結果,確定核心資源后,保護保育區范圍即以核心資源為主。

2)恢復重建區的區劃。如存在濕地功能退化、濕地生態系統受到沖擊的區域,則將該區域列為恢復重建區。實際操作中,恢復重建區經常處于保護保育區與合理利用區之間,所以也被視為兩者之間的“緩沖層”。

3)宣教展示區的區劃。該區范圍一般需滿足兩個條件,一是濕地類型相對豐富、資源好;二是交通較為便利、可進入性強。該區域經常靠近合理利用區,以便向游人宣傳濕地知識與文化。

4)合理利用區的區劃。在不影響生態系統保護的前提下,選擇濕地景觀優良、具備開展生態旅游基礎條件的區域作為合理利用區。該區面積不宜過大,盡量做到集中建設、集中利用。

5)管理服務區的區劃。該區需具備最基本的管理和服務功能,以提供旅游接待等相關服務為主要功能(李春華等,2014)。因此交通便利、基礎設施較為完善是管理服務區首先考量的因素。

4.2 分區模式

根據濕地公園不同的空間分布與河流走向特點,選擇適合的分區模式進行空間劃分,總結了以下4種分區模式以供河流型濕地公園功能區劃借鑒。

1)分段式。該模式適用于河流呈典型線狀分布、各區域界限明顯的濕地公園,可以明晰地區分河流上游區域。分段式區劃對保護保育區的區劃過程相對簡潔,較為容易區分各功能區范圍。該模式是河流型濕地公園功能區劃最常采用的區劃方法。

2)分塊式。該模式適用于呈片狀分布的濕地,濕地資源以庫塘、沼澤、河灘為主,多個功能區相互連接,界限不甚分明。采取這種模式區劃的優點是利于功能區之間相互協調、權衡,缺點是可能不利于相應的工程規劃。

3)圈層式。圈層式分區主要針對的是保護保育區與恢復重建區的“包圍”關系,一般將保護保育區作為核心,周邊區劃恢復重建區或其它功能區,其劃分類似于自然保護區的區劃模式。

4)組合式。濕地空間分布類型多樣、復雜,須采用兩種或多種區劃模式進行功能區劃。

4.3 實例分析

4.3.1 陜西眉縣渭河國家濕地公園總體規劃》?眉縣渭河國家濕地公園地處陜西省眉縣渭河平原,是關中平原較為典型的河流型濕地公園,以渭河濕地為其核心保護資源。該濕地公園的范圍及功能區劃幾經修改,最后在與國家林業局現地考察專家共同商討后,采取圈層式的模式進行功能區劃。具體是將渭河水域主體及槐芽濕地(一處發育良好的沼澤濕地)區劃為核心保護區,將其周圍的河灘地區劃為恢復重建區或其他功能區。雖然公園內水系明顯呈帶狀分布,但采取圈層式劃分的目的主要為保護公園內核心資源,恢復重建區像保護保育區的“外衣”包圍著保護保育區,使公園內渭河水體及珍貴濕地資源得以更完善地保護(圖1)。

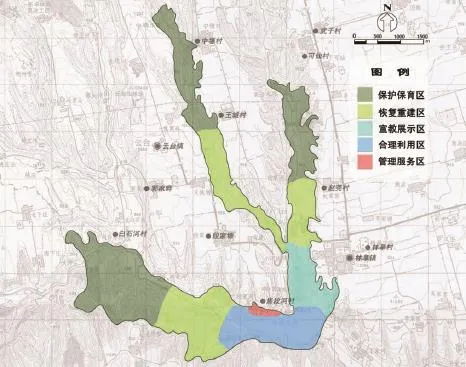

圖1 陜西眉縣渭河國家濕地公園功能分區圖

4.3.2 陜西白水林皋湖國家濕地公園總體規劃 白水林皋湖國家濕地公園地處陜西省關中東北部,位于渭北臺塬向黃土高原過渡地帶,是該區域較為典型的河流型濕地。該濕地公園核心保護資源為黑鸛種群及其棲息地,根據現地調查情況,黑鸛主要生活在河流上游區域,因此采取分段式對公園進行功能區劃。上段為保護保育區,中段為恢復重建區,下段為合理利用區和宣教展示區(圖2)。需要注意的是,由于該公園主要保護對象是鳥類(黑鸛),其棲息、繁衍空間存在一定的不確定性,也就是說保護保育區并不是黑鸛的唯一棲息地,因此在工程規劃時應彌補功能區劃的“缺陷性”,在其他功能區也應采取相應的保護措施,以確保對黑鸛及其棲息地的保護。率不低于30%,保育區和恢復區濕地面積應大于擬建國家濕地公園濕地總面積的60%,合理利用區濕地面積應控制在濕地總面積的20%以內”。

圖2 陜西白水林皋湖國家濕地公園功能分區圖

為避免面積比例不達標,應在區劃前首先保證保護保育區和恢復重建區面積;然后計算公園濕地面積是否達標,如不達標可以考慮縮減濕地公園范圍(如減少林地、農地、建設用地等其他用地面積);最后核定合理利用區濕地面積比例是否過高,如過高則應適當調整合理利用區范圍。

5 常見問題及建議

5.1 面積指數不達標

在國家濕地公園總體規劃評審時,經常會有功能區面積區劃不符合規定的案例,根據《國家林業局辦公室關于進一步加強國家濕地公園建設管理的通知》(辦濕字[2014]6號)的要求,“國家濕地公園濕地

5.2 公園范圍的不合理導致功能區劃不合理

在確定濕地公園范圍時,應確定是否將彰顯公園建設意義的區域納入到了公園界限內,實際規劃操作中經常會碰到保護保育區沒有包含河流上游及水源涵養地,究其原因可能是因為這些區域被區劃在公園界限之外,因此在功能區劃時就不能保證濕地生態系統的相對完整性。

這類問題的解決需要從公園邊界著手,及時重新確定公園范圍,將核心資源或重要濕地資源納入公園范圍。因為國家濕地公園一經國家林業局審批立項,其范圍調整程序將更加繁冗。

5.3 保護保育區與恢復重建區混淆

保護保育區和恢復重建區是濕地公園五大功能區中較為偏向保護性的區域,因此在規劃時經常被歸為一類,其功能被統一視為具有保護性的區域。這就造成兩個功能區的界限劃分沒有依據,該保護的沒有徹底保護,該恢復的沒有采取恢復措施,影響工程規劃的實施。

為避免對這兩個功能區概念的混淆,應要求規劃人員理解保護保育區與恢復重建區設立的目的與相應的工程措施。保護保育區是必須單獨區劃出來的,是濕地公園的核心資源所在;而恢復重建區是因為有現實需要才設立的,有需要恢復重建的濕地則設立,反之則無須設立該功能區。

崔麗娟,王義飛,張曼胤,等.2009.國家濕地公園建設規范探討[J].林業資源管理,36(2):18-27

李春華,張霖.2014.基于濕地公園建設中的園林規劃設計:以西安浐灞國家濕地公園為例[J].現代園藝,37(5):92

《濕地公園規劃方法與案例分析》編委會.2012.濕地公園規劃方法與案例分析[M].北京:中國建筑工業出版社

《濕地公園設計》編委會.2012.濕地公園設計[M].北京:中國建筑工業出版社石田,劉朝望.2010.國家濕地公園總體規劃編制工作探討[M].湖北林業科技, 43(2):43-45

Methods of Planning Functional Areas of National River Wetland Park

DENG Xiao-Ming(Shaanxi Province Forest Inventory and Planning Institute, Xi'an 710082, China)

The key work of overall planning of a National Wetland Park is the demarcation of functional areas; it has direct effects on related protection and planning of restoration projects, and provides the direction of development for the Wetland Park. This paper suggests that the field investigation prior to the demarcation of the functional areas focuses on inventory of water systems, identification of key resources and finding out threatening factors. Four approaches were proposed to the demarcation of functional areas of National River Wetland Park, and these can be used as an example for other Wetland Parks.

National Wetland Park; River; Demarcation of functional areas

10.3969/j.issn.1673-3290.2015.01.01

2014-11-11

鄧小明(1982-),男,漢族,陜西省林業調查規劃院園林分院副院長,主要研究方向:濕地資源、森林旅游資源與環境景觀。E-mail:103311279@qq.com