現代化進程中地方治理能力框架建構

李軻

(四川大學公共管理學院,四川成都,610065)

現代化進程中地方治理能力框架建構

李軻

(四川大學公共管理學院,四川成都,610065)

地方治理能力建構屬于推進國家治理能力現代化目標的重要組成部分,在借鑒相關成果的基礎上,一方面,通過剖析現代化進程中的關鍵要素,厘清此背景下地方治理能力建構的基本特征,找到二者的契合點;另一方面,通過回答“地方治理能力建構為了什么”“誰來建構地方治理能力”以及“地方治理能力如何建構”三個理論問題,試圖構建一個包含目標愿景、政策行為、能力反饋在內的“理念—結構—過程”整合分析框架。

能力建構;地方治理;現代化;整合分析框架

黨的十八屆三中全會《決定》指出,全面深化改革的總目標是完善和發展中國特色社會主義制度,推進國家治理體系和治理能力現代化[1],推進地方治理能力建構既是實現國家治理體系和治理能力現代化的重要一環,也是影響地方經濟社會發展和公眾福祉的一項系統工程。然而,以往中央—地方關系過分注重“強干弱枝”,致使當前很多地方治理能力建設實踐仍處于起步探索期,雖然也積累了不少零散經驗,但從總體來看,對地方治理能力建構的頂層設計依然缺乏一個清晰的“路線圖”。因此,本文以現代化為大背景,試圖通過構建從縱向到橫向、從理念到結構再到過程的全方位地方治理能力框架來回答這一問題。

一、現代化與地方治理能力建構的內在契合

一般而言,現代化即是由“前現代”到“現代”的變化過程,但這一理解常會導致對現代化進行狹隘的“傳統—現代”“農業—工業”二分法界定。國內學界已對現代化一詞的由來與演變進行了大量的研究:如學者李宗克援引英國詞源學家Williams的研究指出,英語中“現代”(modern)一詞的詞根源于拉丁語modo,其含義只是“現在”的意思,古典拉丁文中并沒有“古代/現代”的對立詞。[2]學者何傳啟將現代化概念分為基本詞義習慣用法、理論涵義及政策涵義三個維度,其理論涵義指18世紀工業革命以來人類社會所發生的深刻變化。[3]可見,現代化并不等同于現代性,不能將其簡單地視為一種超越時空、絕對恒定的抽象前提,由此推出具有普適性的價值體系或模式(路徑)。本文在此基礎之上,將現代化視為一個時間上不斷發展演進,空間上不斷發展變化的進程,其每個階段均體現為“此時此地性”。

(一) 現代化進程中的關鍵要素

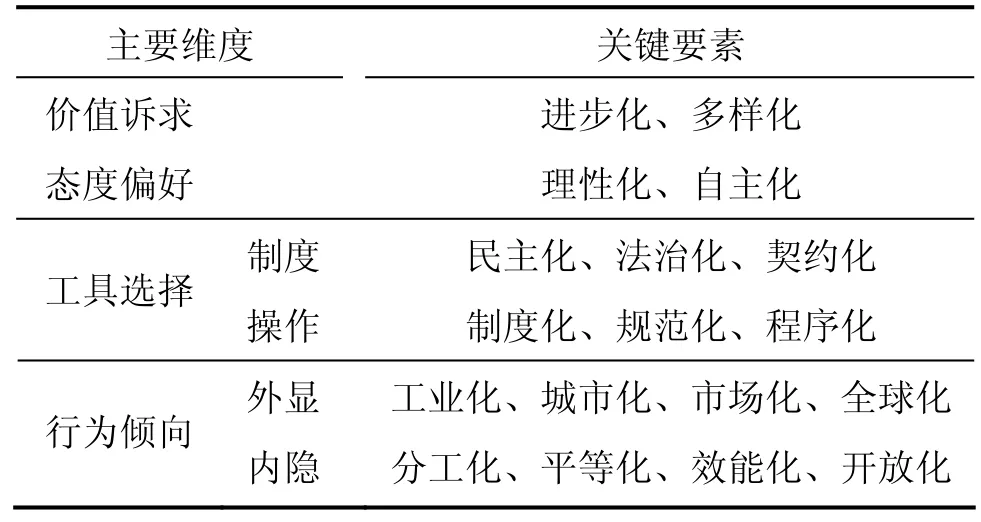

雖然學界對于現代化概念的內涵莫衷一是,但我們可以梳理其屬性特質。學者張成福等曾言:“現代化既是一種理念,又是一種變革的過程。”[4]作為理念,它呈現為一系列價值訴求與態度偏好;作為變革過程,它表現為一系列工具選擇與行為傾向(見表1)。

1.價值訴求層面

“現代”(modern)一詞在英語中有“新式、時髦”之意,其詞源與progress(進步)和tradition(傳統)相關。[2]現代化進程首先蘊含進步化要素,并據此形成“傳統—現代”的分野。此外,后現代主義提出世界的本質是多樣化、不穩定、充滿偶然性,這一“修正”使得現代化進程包含多樣化要素。進步化要素以多樣化要素為支撐,避免現代化進程陷入盲目追求“政治正確”的陷阱;多樣化要素以進步化要素為指引,推動現代化進程良性發展。

2.態度偏好層面

德國學者Weber認為,現代化就是“合理化”, 是一種全面的理性的發展過程。[5]現代化進程蘊含理性化要素,這主要指目標—手段關系的合理化。此外,后現代主義對技術理性的批判促使現代化由片面關注物質財富獲取轉向注重“美好社會”構建,對人的“再發現”使其又包含自主化要素。理性化要素以自主化要素為補充,避免現代化進程陷入“碎片化”陷阱;自主化要素以理性化要素為依托,推動現代化進程由“自發”走向“自覺”。

表1 現代化進程中的關鍵要素

3.工具選擇層面

一方面,當前世界各國的現代化進程主要通過運用民主政治、法治及市場契約等工具在制度層面進行“頂層設計”。另一方面,上述工具從抽象勾勒轉化為具體操作有賴于一系列制度化、規范化、程序化工具(手段)的運用,二者相輔相成,缺一不可。

4.行為傾向層面

現代化進程當前表現為自由競爭的市場經濟與工業化帶來的經濟增長,以及隨之而來的城市化和全球化行為傾向。同時,現代化進程中弘揚的科學與民主精神使得上述外顯行為傾向包含諸如分工化、平等化、效能化和開放化的內隱行為要素。

(二) 現代化進程中地方治理能力建構的基本特征

簡言之,地方治理是指在“元敘事”框架內(如現代化),各治理主體在特定目標的指引下,完善治理結構,整合治理資源并改進治理過程的一系列活動,其本質體現為一種責、權、利諸要素得以優化配置的行為方式。能力建構則是指上述一系列活動涉及的相關素質、技能培養,其實質反映出地方治理行為方式的水平與質量。據此我們可以對現代化進程中地方治理能力建構的兩個基本特征進行簡要概述。

1.內嵌性與交互性并存

一方面,現代化進程中價值訴求與態度偏好層面的關鍵要素在潛移默化地影響我們對于地方治理能力建構的認知和判斷,從而形成對治理方式的“校正”;工具選擇(制度與操作視域)和行為傾向(內隱與外顯視域)層面的關鍵要素則在規范我們有關地方治理能力建構的行動。另一方面,通過地方治理能力建構,優化治理體系,可進一步提升政府能力、釋放市場活力、激發社會潛力,其建構的優劣直接關系到“第五個現代化”目標能否順利實現。

2.動態性與非均衡性交織

一方面,現代化進程中關鍵要素的相對權重會隨著時代和社會的變化而變化,由于地方治理能力建構內嵌其中因而在不同時期呈現出不同的建構訴求與建構路徑,比如當前地方治理能力建構會更強調多元協同而非黨政包攬;另一方面,這些關鍵要素的相對比重也會由于國別和地域的改變而改變,因而不同地方的治理能力建構不能搞“一刀切”,比如我國東部地區治理能力建構會更側重企業與社會組織層面,但在中西部地區卻未必如此。

二、地方治理能力建構為了什么

地方治理能力建構須以現代化進程中的關鍵要素為指引,不能泛泛而談治理能力現代化,其目標愿景應為:致力構建一個多元協同、互賴可知、嵌入自主的地方共榮體。其中,多元協同體現了由管理到治理的轉變,互賴可知凸顯了治理的“地方屬性”,嵌入自主反映了現代化進程中地方治理能力建構的基本特征,三者有機結合促成地方善治目標的達成。

(一) 多元協同的地方治理能力建構

三次科技革命改變了世界,在提升我們生產生活水平的同時,社會分工的專業化程度不斷提高,信息、知識與技術日新月異,現代化進程的不斷推進使得社會各個方面的變化速度、廣度與深度超出了單一個體或群體的掌控范圍,世界充滿了不確定性,地方治理自然也不例外。隨著“萬能市場”“全能政府”神話的破滅,第三部門的興起重塑了公共領域與私人領域的邊界,我們現在發現,地方治理客體,即地方公共事務的高度復雜性已超出政府、市場和社會等任何一個單一治理主體所能解決的范疇,多元共治的地方治理能力建構勢在必行。但同時我們也看到,這種多中心的網絡化治理存在缺陷,學者陳剩勇、于蘭蘭認為,該治理模式存在以下三種固有矛盾:效率與廣泛參與間的抵啎、內部合法性和外部合法性間的張力以及靈活性與穩定性間的沖突。此外,它在“目標一致”、管理、問責制方面也遭遇質疑[6],這表明地方治理能力建構不僅要多元參與,還要基于公共利益進行協同合作。可見,地方治理的多樣化(多元化是其主要表現,但非全部)而非同質化更有利于地方治理能力的提升,避免其陷入“碎片化治理”誤區。要使地方治理多元主體之間產生良性互動,相互信任、相互依賴、相互支持是必不可少的。

(二) 互賴可知的地方治理能力建構

學者孫柏瑛和周志忍指出:“治理本質上是地方性的。”“地方和社區不僅是當代治理理念的試驗場,也是當代治理理念展示其風采和魅力的場所。忽視了地方和社區層次,我們就難以把握當代治理的真諦。”[7]地方居民間聯系的緊密度(主要通過各自組成的社會單元發生聯系)決定了治理是否有效,美國學者Box認為:“民眾時常在情感上強烈地歸附于他們的社區,他們將社區視為創造他們夢想的生活環境的機會。”[8]作為地方基層社會單元的社區在某種程度上決定了地方治理的優劣,特別是對于疆域遼闊、人口眾多的中國而言,公眾對身處其中的地方的關注度要遠遠大于國家。所以一方面地方治理能力建構要維系利益相關者間聯系的緊密度,從而形成一種彼此之間互賴、融合而不是混沌、割裂的狀態;另一方面,治理就其本質而言是一種權、責、利配置的方式,因此要在上述基礎上形成地方治理的“理性化”,即通過政治化情境下地方治理目標—手段關系的合理化,使得地方治理利益相關者的利益訴求及價值偏好有機會凸顯,確保其可知性。惟其如此,地方治理才能實現共建、共享、共榮的“善治”目標。

(三) 嵌入自主的地方治理能力建構

十八屆三中全會《決定》指出,改革開放是當代中國最鮮明的特色,為社會主義現代化建設提供了強大動力和有力保障。[1]眾所周知,不論是安徽省小崗村“大包干”開啟的農村改革,還是廣東省蛇口工業區肇始的經濟特區建設,都是尊重人民主體地位與首創精神的結果。改革開放的成功經驗昭示地方治理應確保其自主性,但僅做到這一點還遠遠不夠,美國學者Evans在研究發展型國家時曾提出“嵌入性自主”概念,即公私部門需要合作,國家自主性鑲嵌在一套具體的社會紐帶之上。他將國家的角色分為監護者、創造者、助產者和管理者四種,指出只有當國家扮演助產者和管理者時,才真正發揮嵌入性自主的力量。[9]因而地方在改革開放大潮中一方面要充分發揮積極性和能動性,大膽創新,勇于試驗;另一方面要根據各地現有資源稟賦,在現行法律框架內,沖破體制機制的障礙,突破利益固化的藩籬。“發展才是硬道理”,為實現地方治理能力現代化目標,不僅要在治理體系上下功夫,還要運用系統思維擺脫“政府—市場—社會”狹隘三分法的束縛,摒棄“國家—地方—個人”的狹隘三維視域,以保障地方自主性為依托,通過資源的汲取、整合、優化與有效配置,充分調動各方資源,全方位提升地方治理能力,這也是現代化的應有之義。

三、誰來建構地方治理能力

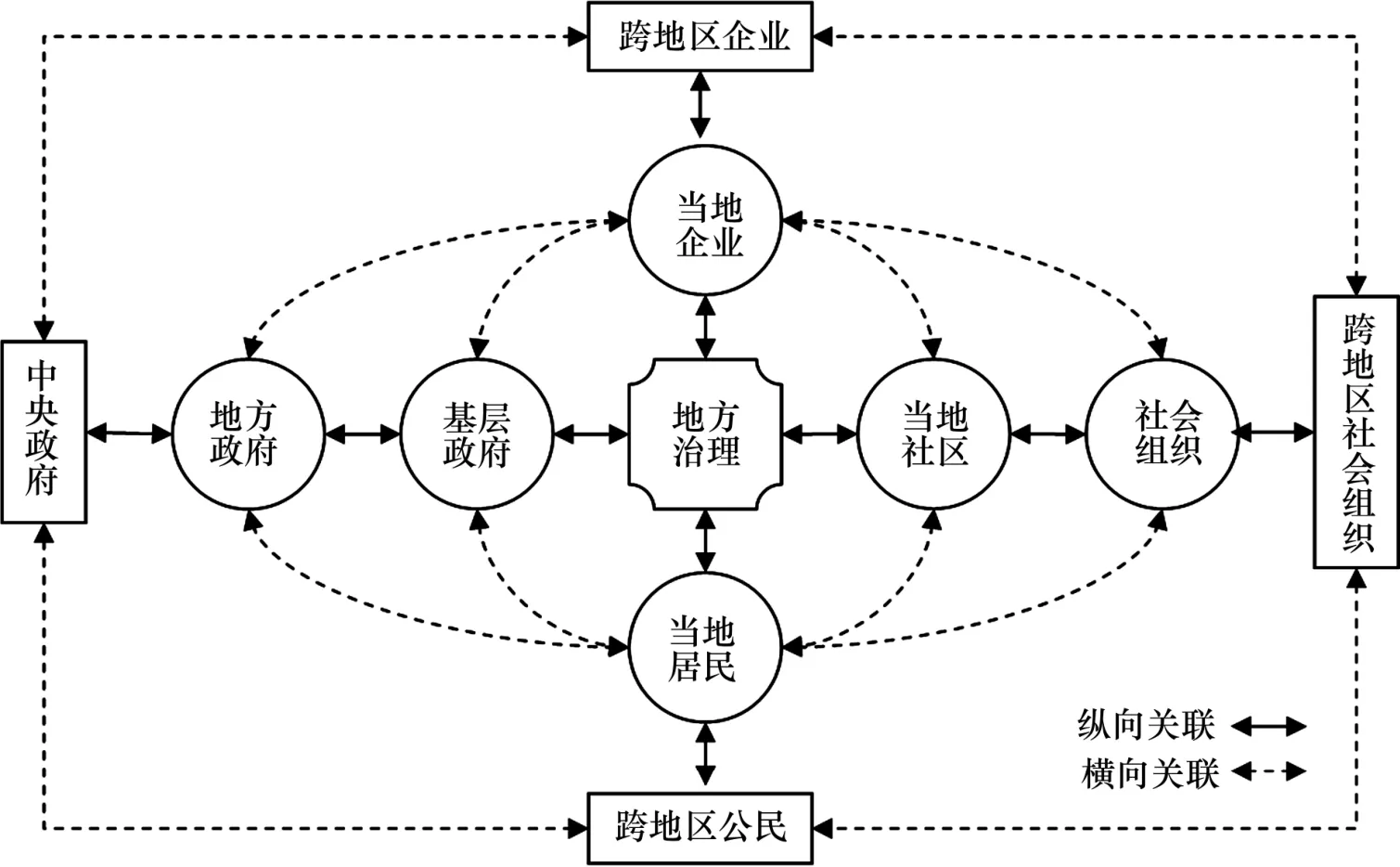

地方治理能力建構可以為國家治理能力建設提供鮮活經驗,相較國家層面更注重宏觀治理而言,地方治理體系更凸顯基層治理、公民治理與合作治理導向。從縱向到橫向的全方位地方治理結構,既包括國家、地方到個人多個層面,又包括政府、市場和社會在內多個維度。對于縱橫關聯的地方治理各主體,分別又有不同的能力要求(見圖1)。

(一) 政府層面的能力要求

美國學者Dunn和Legge指出,在民主治理情境下,地方政府管理者需同時擔負政治責任與職業責任,不可厚此薄彼。[10]因而政府層面的核心能力要求既注重公共行政的反應力(公共性與回應性),也強調其勝任力(專有能力)。

1.公共性與回應性

法國學者Rousseau認為:“行政權力的受任者絕不是人民的主人,而只是人民的官吏;只要人民愿意就可以委任他們,也可以撤換他們。”[11]人民主權說奠定了現代國家政府合法性的來源,現行《憲法》明確規定國家的一切權力屬于人民,人民可以依法通過各種途徑和形式來管理國家的政治、經濟、文化和社會事務。這就為公民參與地方事務管理,選舉、監督和罷免地方政府官員提供了憲法授權。以色列學者Vigoda指出:“一個具有回應性的政治家或者官僚必須能夠感知到公眾的觀點和要求,并且能夠及時作出反應。”[12]地方政府尤其是基層政府必須時刻關注當地民眾需求,開展公共服務、提供公共產品,并根據公眾對政府服務滿意度的評價調整公共政策。為維護和實現公共利益,政府還需要保障公眾的知情權、監督權與問責權,并在后者的合法權益受到侵犯時提供權利救濟。

2.公共行政專有能力

美國政治家Hamilton和Madison曾說:“在組織一個人統治人的政府時,最大困難在于必須首先使政府能管理被統治者,然后再使政府管理自身。”[13]“政治—行政二分法”爭論的焦點在于:究竟行政應從政治干預中完全分離出來,還是通過互動和協調使得行政對于公共政策的制定與執行做貢獻?美國學者Svara認為,維持政治控制與行政能力的平衡十分重要,政治過程中行政官員的恰當角色在于能否形成一種持續性的互動:一方(即行政人員,劃槳者)的知識與價值能夠為另一方(即政治家,掌舵者)提供必要的補充。[14]在我國,由于地方政府的公共行政專有能力發揮不足,致使政府施政要么“越位”,要么“錯位”,要么“缺位”,因此應注重對政府公共行政專有能力的培育:組織層面,完善現代政府治理結構,在開展事業單位改革的同時,引入“公務法人”制度,賦予一些社會公權力組織以獨立的法人資格,使其既具備公法上之權利能力,也具有私法上之權利能力;行為層面,提升政府公共行政理性化能力,即關注公共行政目標與手段關系的合理化,尤其是政府能夠有效識別治理情境中的關鍵因素(如任務、組織與環境),并據此做出政策調整,以回應新問題或新挑戰。總體來看,政府的“專業化”程度(勝任力)既依賴于行政理性化(內在),也依賴于開放性(外在),在地方治理大變革背景下更多體現為一種戰略前瞻性,這正是“彈性化政府”的要義所在。

圖1 全方位地方治理結構

(二) 企業與社會組織層面的能力要求

第六屆政府再造全球論壇與會者認為,在新治理范式中,市場競爭可以提供更高效率和優質產品,社會組織在提供服務的同時可以提升公民參與治理的能力。[15]因而企業與社會組織層面的核心能力要求既包括社會服務的職業能力(專業化服務),也涵蓋其互助能力(社會責任)。

1.專業化服務

十八屆三中全會《決定》指出,要處理好政府和市場的關系,使市場在資源配置中起決定性作用。[1]鑒于高度集權的行政科層制與“官本位”意識的影響,只有企業和社會組織而非政府,才能夠準確獲得有關地方民眾(顧客)需求與利益偏好的第一手信息,并通過市場這只“看不見的手”為后者提供“量體裁衣”式的專業化產品或服務。政府提供的公共產品與服務不但數量有限,而且多數只能滿足民眾的基本需要。有鑒于此,在公共服務分類改革的基礎上,通過政府購買服務、項目招標、合同外包、特許經營、志愿者服務、委托代理等形式,引導企業和社會組織積極參與公共物品與服務的生產,建立多元主體協同的公共服務供給模式已是大勢所趨。

2.社會責任

雖然政府在地方治理中擔負首要責任,但必須考慮經濟社會發展的階段性以及公共財政的承載力,要“量力而行”“盡力而為”,這就需要明確劃分政府、企業和社會組織在地方治理中的責任邊界,建立地方治理成本分擔機制。學者周三多指出,對企業而言,“財富創造是一種道德行為”,要讓經濟的“最強動力”與倫理的“最好動力”相協調,藉此建立企業與社會相統一的倫理關系,構筑“企業精神”。[16]企業的社會責任在于確保企業及其利益相關人利益最大化,并增進社會福利,這包括底線責任(企業發展壯大)、規范責任(遵德守法)與關愛責任(回報社會)三個層面。社會組織主要承擔三個方面的社會責任:一是利益聚合,作為社會“減壓閥”,致力于實現特定群體利益目標的社會組織在滿足地方公眾需求、維護地方公眾權益、推動公眾參與地方治理方面發揮著不可替代的作用;二是訴求表達,社會組織將一些有著共同利益訴求的地方公眾聚集在一起,擴大了公民個體與社會邊緣群體的話語權,拓寬了地方公眾訴求表達的渠道;三是守望相助,這在基層社會單位——社區層面表現得尤為明顯,一些志愿幫扶性質的社會組織可以使地方公眾間產生“富有人情味的社會關系”。

(三) 公民個人層面的能力要求

前述論壇與會者還提出,公眾能否廣泛參與其中以促進社會融合與發展,從而減少沖突和貧困是判斷地方善治與否的終極標準。[15]因而公民個人層面的核心能力要求既關注公共意識的自我培育能力(公民意識),也側重其自我發展能力(公民精神)。

1.公民意識

公民意識的培養不僅是“法治中國”建設的必然要求,還是地方實現“善治”的重要前提。公民意識包括兩個層面:一種將公民視為具有某種資格參與某一共同體的政治、經濟、文化和社會事務的成員;另一種將公民視為具有某國國籍因而享有法定權利并履行法定義務的自然人。前一種觀點可視為一種抽象意義上的政治和道德人格化,強調“公共性”,這是公民的“外在面向”;而后一種觀點將公民賦予現實意義的法律人格,關注“個體性”,這是公民的“內在面向”。公民的“兩個面向”使其既依法享有一些基本權利/自由,同時又承擔必要的法定義務,當然,義務的設定與履行須以國家/地方對公民個人尊嚴和自由的維護為保證。

2.公民精神

地方治理能力建構離不開公眾的“共情”與“互賴”,若公民彼此之間缺乏賴以維系的“精神紐帶”,地方治理就不能“內化于心”,更不能“外施于人”,難以避免“運動式宿命”。值得注意的是,公民精神的培育并非閉門造車,而是在“干中學”,德國思想家Goethe曾說:“唯有廣大民眾懂得什么是真正的生活,唯有廣大民眾過著真正人的生活。”[17]我們要以公共精神為導向,通過公民對地方公共事務的積極參與,逐步建立全社會成員對社會主義核心價值觀的認同,完善社會行為規范體系。

四、地方治理能力如何建構

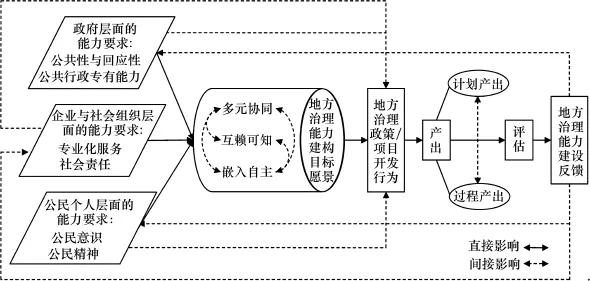

地方治理能力建構內隱于治理方式轉變之中,若未產生旨在達成地方善治目標的行為,能力建設就無從體現。此過程可分為提出地方治理能力建構的目標愿景、制定并執行地方治理政策/項目開發計劃、評估地方治理政策/項目產出并提供地方治理能力建設反饋三個環節(見圖2)。

圖2 地方治理能力構建分析框架

(一) 提出地方治理能力建構的目標愿景

鑒于前文已對地方治理能力建構目標愿景的內容作了詳細的闡釋,這里主要探討怎樣提出能夠激發地方治理多元主體情感,形成高情緒吸引力的目標愿景。多個異質化的地方治理主體聚合成一個群體,為了實現“善治”的目標,他們偏好用形象來思考,喜歡接受簡單明了的觀念,法國學者Le Boin曾言:“人的行為首先受自己意念的支配,也受一些普及性信念形成的習慣支配。”[18]雖然地方多中心治理模式正大行其道,但根據我國“中央—地方”關系以及公民政治素質現狀,現階段地方政府需扮演“助產員”角色,作為地方治理能力建構的第一責任人,政府在引導企業、社會組織、公民個人等參與地方治理時應把好“動議關”,即要根據當地資源稟賦和民眾公共需求,善于通過一些經過“藝術加工”的詞語或口號描繪一幅地方治理的美好藍圖,從而激發其他多元治理主體的想象力。這里值得注意的是,地方政府在運用形象表達激發情緒能量時,應與其他治理主體共用一套符合主流價值觀的“話語系統”說服彼此并“信守承諾”,否則必會承擔“小圈圈決策”或“暗箱操作”的道德壓力(見圖2)。

(二) 制定并執行地方治理政策/項目開發計劃

如何進行地方治理與地方治理治什么同樣重要,這表現為一系列公共性、權威性的旨在解決地方公共問題的規范或行動方案。學者顧建光認為:“政策能力體現的是,實現有效治理的極為關鍵的指導性功能和戰略性含義。”[19]通過制定與執行地方治理政策/項目開發計劃,地方治理資源得到有效配置與整合。具體而言,首先,要確定地方治理政策目標或項目開發需求。地方治理利益相關者與行動者應準確判斷各自在治理能力構建中的定位,形成自我感知,同時依據前述目標愿景判斷涵蓋多元治理主體的群體定位,形成群體感知。其次,要對地方治理政策目標或項目開發需求進行重要性排序(即議程設定),美國學者Dye指出:“議程設定,就是決定對哪些問題作出決策,政府要解決哪些問題。”[20]Sabatier和Smith認為議程設定是否有效取決于三個變量的作用:相互競爭的聯盟間(這里指地方治理的多元主體)基本理念沖突程度、政策問題(議題)可分析性及用于辯論的職業分析論壇性質。[21]只有在公眾對現有地方治理存在中等程度的不滿意度、地方公共事務具備可分析性、并且存在一個可供地方多元治理主體平等協商的專業論壇時,議程設定才具備建設性。再次,要執行地方治理政策/項目開發計劃,主要涉及選擇備選方案與政策議題相匹配、明確相關治理主體的責任與權力邊界、配備相應的人、財、物及建立多渠道信息溝通與利益協調網絡等。此外,要對地方治理政策/項目開發計劃“制定—執行—評估—終結”的全過程進行監控,定期反饋并加以修訂或更新,形成以政策/項目為導向的學習。最后,要在新情境(如新問題、新挑戰)下實現學習轉移,使已完成的地方治理政策/項目形成“外溢效應”,這建立在地方治理多元主體不斷吸收新知識、積累新經驗、培養新技能的基礎之上。

(三) 評估地方治理政策/項目產出,提供治理能力建設反饋

地方治理政策/項目產出主要分為兩類:一類屬于計劃產出,另一類屬于過程產出(附帶產出)。評估這兩類產出的前提是明確地方治理能力建構的目標愿景,以及對地方治理政策/項目行為的績效期望。借鑒學者陳振明的研究[22],一方面,要著力豐富評估類型,將常規評估與非常態評估、體制內評估(主要指政府負責的評估)與體制外評估(主要指企業、社會組織與第三方獨立機構主導的評估)及事前、事中與事后評估相結合;另一方面,要理性選擇評估策略,綜合運用目標達成模式、顧客導向模式、利益相關者模式、效率模式(包括成本—利益分析與成本—效能分析)和職業化模式(如同行評議)。此外,為確保評估的信度與效度,在進行評估時應注意厘清不同類別評估主導者的利益偏好、角色定位以及地方資源稟賦和發展實力的差異。

良性反饋可培養地方治理各主體在溝通、傾聽與談判等方面的技能。在提供地方治理能力建設反饋時需注意:一是反饋應當就事論事、具體直接,美國學者Hughes、Ginnett與Curphy指出:“在給予反饋時,盡可能地關注事實,確保將事實和推論、歸因區別開來。”在此應注意區分兩類反饋:針對地方治理行為本身與針對地方治理后果。二是反饋應當具有建設性、并且靈活及時,Hughes等人認為:“反饋的目的在于向他人提供有用的信息,幫助他們發展。”[23]反饋應當針對地方治理政策/項目開發行為本身提出有益的建議,而非對實施行為的多元治理主體各自的立場/理念進行價值判斷或道德評判。此外,為保證反饋的有效性,反饋意圖要被清楚地表達,選擇合適的情境與媒介傳遞該意圖;反饋對象要一視同仁,反饋內容要好壞兼顧。只有這樣,才能將反饋過程中一些不必要的“負能量”轉換成“正能量”。

[1] 中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定[N].人民日報, 2013-11-16(1).

[2] 李宗克.現代化與現代性: 概念的清理[J].華東理工大學學報(社會科學版), 2003, 18(1): 1?7.

[3] 何傳啟.現代化概念的三維定義[J].管理評論, 2003, 15(3): 8?14.

[4] 張成福, 黨秀云.中國公共行政的現代化——發展與變革[J].行政論壇, 1995, 2(4): 3?9.

[5] 陳嘉明.“現代性”與“現代化”[J].廈門大學學報(哲學社會科學版), 2003(5): 14?20.

[6] 陳剩勇, 于蘭蘭.網絡化治理: 一種新的公共治理模式[J].政治學研究, 2012(2): 108?119.

[7] 孫柏瑛.當代地方治理: 面向21世紀的挑戰[M].北京: 中國人民大學出版社, 2004: I?II.

[8] 博克斯.公民治理: 引領21世紀的美國社區(中文修訂版)[M].北京: 中國人民大學出版社, 2013: 11.

[9] 彭勃, 楊志軍.發展型國家理論、國家自主性與治理能力重塑[J].浙江社會科學, 2013(6): 58?65.

[10] Dunn, Legge.U.S.Local government managers and the complexity of responsibility and accountability in democraticgovernance [J].Journal of Public Administration Research and Theory, 2001, 11, (1): 73?88.

[11] 盧梭.社會契約論[M].北京: 商務印書館, 2003: 127.

[12] 維戈達, 孫曉莉.從回應到協作: 治理、公民與未來的公共行政[J].國家行政學院學報, 2003(5): 91?96.

[13] 漢密爾頓, 麥迪遜.聯邦黨人文集[M].北京: 商務印書館, 1995: 264.

[14] Svara.The Myth of the Dichotomy: Complementarity of Politics and Administration in the Past and Future of Public Administration [J].Public Administration Review, 2001, 61(2): 176?183.

[15] Kim, Halligan, Cho, etc..Toward Participatory and Transparent Governance: Report on the Sixth Global Forum on Reinventing Government [J].Public Administration Review, 2005, 65(6): 646?654.

[16] 周三多, 陳傳明, 魯明泓.管理學——原理與方法(第五版)[M].上海: 復旦大學出版社, 2009: 147?149.

[17] 辜鴻銘.中國人的精神[M].海口: 海南出版社, 2007: 45.

[18] 勒龐.烏合之眾: 大眾心理研究[M].北京: 商務印書館國際有限公司, 2011: 144.

[19] 顧建光.政策能力與國家公共治理[J].公共管理學報, 2010, 7(1): 8?12.

[20] 戴伊.理解公共政策(第十二版)[M].北京: 中國人民大學出版社, 2011: 28.

[21] 薩巴蒂爾, 史密斯.政策變遷與學習: 一種倡議聯盟途徑[M].北京: 北京大學出版社, 2011: 47.

[22] 陳振明.政策科學: 公共政策分析導論(第二版)[M].北京:中國人民大學出版社, 2003: 309?325.

[23] 哈格斯, 吉納特, 柯菲.領導學: 在實踐中提升領導力(第7版)[M].北京: 機械工業出版社, 2012: 283?284.

Construction of local governance capacity framework in modernization

LI Ke

(School of Public Administration, Sichuan University, Chengdu 610065, China)

Capacity construction of local governance is an important part in modernization of national governance capacity.Since the 1990s, scholars at home and abroad have conducted very fruitful research on this proposition.On this basis, the present essay analyzes the key elements in the process of modernization, and reveals the essential features of capacity construction in local governance in the context.Besides, the essay answers three issues of capacity construction in local governance: what, who and how, attempting to construct an integrational analytical framework of “philosophy, structure and process” containing aims, policy behaviors and capacity feedback.

capacity construction; local governance; modernization; an integrational analytical framework

D035.5

A

1672-3104(2015)02?0137?07

[編輯: 胡興華]

2014?11?12;

2015?02?09

李軻(1988?),男,河南洛陽人,四川大學公共管理學院公共管理專業博士研究生,主要研究方向:行政管理