新婚夫妻居住安排及其影響因素研究

趙 芳

(復旦大學 社會發展與公共政策學院,上海 200433)

一、問題的提出

新婚夫妻的居住安排可分為兩大類:一是婚后自立門戶,即從新居(neolocal residence),指新婚夫妻離開原生家庭獨自居住的情況,而不論居住的房子是自購、父母贈與或是租賃取得;二是代間同住,即新婚夫妻與父母同住的方式,包括從夫居(patrilocal residence)和從妻居(matrilocal residence),即選擇和丈夫的父母居住還是與妻子的父母居住。所以,新婚夫妻的居住安排主要可以分為兩大類:自立門戶和代間同住。表現為三種形式:從新居,從夫居和從妻居。

研究新婚夫妻的居住安排有重要意義:(1)結婚是家庭形成的起點,也是家庭生命周期發展的重要事件。新婚夫妻的居住安排,不僅是探討家庭結構形成的起始點,也是了解家庭后續發展的關鍵;(2)現代家庭的居住安排不僅受到傳統角色的影響,也和夫妻之間的相對地位有關。新婚夫妻的居住安排是探討現代家庭夫妻權力關系運作的重要指標;(3)子代奉養年老親代是東方孝道文化的本質,孝養之道的重點是親子間的居住安排①陳建良:《親子居住安排在家庭內跨家戶成員間的權力互動》,《住宅學報》2006年第2期,第51-82頁。,新婚夫妻的居住安排反映了代際關系和養老觀念的變化。所以,新婚夫妻的居住安排雖然是一件客觀發生的家庭事件,卻是家庭價值倫理觀變化的結果,也是家庭權力互動的結果,更可以從中看出家庭結構、代際關系的變化,并影響到未來家庭養老方式的選擇,對于新婚夫妻居住安排的研究顯然具有重要意義。

二、文獻回顧

國外已有居住安排的研究涉及親子關系、養老方式、教養方式、幸福指數、婚姻穩定狀況、女性地位、家庭支持、經濟依賴、心理健康、身體健康風險防范等領域,主要從家庭結構、社會行為變化,親密關系(空間感)及社會結構幾個維度上探討居住安排產生的影響,從夫妻權力分配、親子跨代間的資源分配和社會支持層面探討影響居住安排的因素。近年來,由于全球老齡化現象的影響,關于老年人生活形態、照顧方式與居住安排的研究成為了研究重點。

由于中西方文化的差異,西方的大多數青少年在成年之后就會離開原生家庭單獨居住,所以西方關于居住安排的研究主要是在未婚同居、婚內同居以及因父母婚姻狀況的不同所反映的孩子的居住安排上。從解釋框架上看,西方的研究更多地從家庭生命周期理論來研究居住安排。一個典型的家庭生命周期可劃分為:形成、擴展、穩定、收縮、空巢和解體六個階段,西方現有的關于居住安排的研究并非關注家庭形成的初期,而是集中在家庭的收縮、空巢和解體期,對于新婚夫妻的研究則相對較少。①White,L.,1994,“Co-residence and leaving home:young adults and their parents”.Annual Review of sociology 20:81-102.

在國外現有的有關居住安排的研究中,William G.Axinn & Jennifer S.Barber 研究了居住安排與家庭理念及價值之間的關系,認為居住方式的改變影響了青年一代對于家庭的觀念和價值,從而影響了初婚年齡、生育率和離婚率。②William G.Axinn and Jennifer S.Barber,Living Arrangements and Family Formation Attitudes in Early Adulthood Author(s),Journal of Marriage and Family,Vol.59,No.3(Aug.,1997),PP.595-611.Paul C.Rosenblatt 研究了居住安排與浪漫愛情之間的關系,認為當夫妻發生爭執時,與代間同住夫妻不同的是,從新居夫妻沒有來自親人的壓力以幫助夫妻在爭執期間繼續維持關系,浪漫愛情成為了主要的粘合劑。③Paul C.Rosenblat,Marital Residence and the Functions of Romantic,Ethnology,Vol.6,No.4 (Oct.,1967),PP.471-480.Melvin and Ember 的研究認為,在有外部沖突的環境中,家庭更傾向于從夫居,更希望將兒子留在家中以保護家人;然而在內部沖突中,將兒子留在家中已沒有多大意義,而女性的生育能力及其生存技能則使得家庭更傾向于選擇從妻居,因為從妻居更適合處理內部沖突。④Melvin and Ember,An Evaluation of Alternative Theories of Matrilocal Versus Patrilocal Residence,Carol R.Ember,Behavior Science Research,1974,2.日本學者Kojima 研究發現,父輩經濟水平以及孩子的數量對代際之間是否同住有很大影響,而且孩子的需要比父母的需要更能影響雙方是否同住。⑤Kojima,H.1987,Parent-child Coresidence in the Japanese Household,Paper present at the Annual Meeting Population Association of America,Chicago.Lackman & Lanasa 從資源論的視角出發將居住安排置于家庭決策過程之中,夫妻間的相對權力來自于個人的相對資源,夫妻中提供更多資源的一方在家庭決策過程中擁有更多權力,居住安排是夫妻權力關系博弈的結果。⑥Lackman&Lanasa,1993,Family Decision-making Theory:An Overview and Assessment,Psychology and Marketing,10(2):81-93.

White,L.對華人社會的研究指出,成年子女因何事離家,或已婚子女是否會與父母同住,華人社會與西方社會明顯有差異。⑦White,L.,1994,“Co-residence and leaving home:young adults and their parents”.Annual Review of sociology 20:81-102.與西方社會不同,華人社會的子女婚后仍可能與父母同住,代間同住的家庭結構遠比西方社會更為普遍。⑧Treason,Judith and Jieming Chen,2000,Living Arrangements,Income Poling,and the Life Course in Urban Chinese Families,Research on Aging,23:238-261.華人學者通常將居住安排作為一種資源,主要從資源論來加以探討,研究個人社會經濟地位、夫妻權力或代間關系對居住安排的影響。有學者研究指出,由于資源取向較偏重個體層面的居住安排決策,特別是社會經濟發展與教育普及的結果,對于較年輕結婚、教育程度與經濟條件較高的初婚夫妻而言,其突破傳統文化束縛的能力和意愿較高,同時經濟獨立的實質條件也較佳,因而較可能脫離原生家庭追求自立生活形態。①王俊豪:《臺灣初婚夫妻的居住安排》,《人口學刊》2008年第37期,第45-85頁。但同時也有研究指出,盡管小家庭的比例有不斷上升的趨勢,但主干家庭或折中家庭的代間同住形式,仍為華人社會普遍且最穩定的居住安排形態。②尹慶春、朱瑞玲主編:《臺灣社會現象分析》,陳政寬、涂肇慶、林益厚:《臺灣地區的家戶組成及其變遷》,“中央研究院”三民主義研究所1989年版,第311-335頁。學者的研究認為,代間同住形式具有節省生活開銷、生活互助、經濟支持、情感交流與家庭倫常教化等優點,相對的,卻容易引起親子沖突、生活習慣適應困難或減少自我空間等問題。③葉光輝:《年老父母居住安排的心理學研究:孝道觀點的探討》,《中央研究院民族學研究所集刊》第83期,第121-168頁。楊靜利等回顧臺灣與國外有關老年父母是否與子女同住的研究顯示,影響居住安排的因素包括(1)人口因素:如出生率、死亡率、初婚年齡或子女數;(2)經濟狀況因素:如兩代的收入、家產或房屋所有權屬;(3)社會道德規范:如家庭價值觀、子女奉養義務或孝道精神。④章華英:《變遷社會中的家戶組成與奉養態度:臺灣的例子》,《臺灣大學社會學刊》第23期,第1-34頁。

三、研究設計

本研究與上海和無錫兩地民政部門合作,在上海某區和無錫某區婚姻登記處設立調查點,在2012年2月至2013年2月整整一年的時間內,隨機選擇四個月的某幾天為調查日,派出調查員對前來登記結婚的調查對象進行問卷調查。共收集到有效問卷1344 份,其中上海650 份,無錫694 份。因為是在結婚登記處的調查,夫妻雙方同時在場,所以調查結果顯示的是夫妻雙方共同的意愿,但填寫問卷時,是女性的有676 人,占50.3%,男性668 人,占49.5%。從年齡分布來看,20-25 歲的391 人,占29.1%;26-30 歲的734 人,占54.6%;30-35 的170 人,占12.6%;35-45 的39 人,占2.9%;45 歲以上的10 人,占0.7%。

研究設計分成兩部分:第一部分是描述性研究,對新婚夫妻新婚時居住安排的現狀及隨家庭生命周期變化,居住安排是否會發生變化和如何變化的描述;第二部分是解釋性研究,探索影響新婚夫妻居住安排的主要因素,研究教育程度、收入、職業、戶籍狀況、住房狀況對新婚夫妻居住安排的影響。

在描述性研究中,以家庭生命周期理論為基礎,設定了新婚、有孩子出生、父母年老三個重要的家庭生命周期轉折點,以探討新婚夫妻現在確定的居住安排以及在此基礎上未來的變化意愿和方向。

在解釋性研究中,主要分成兩部分,一是從傳統的資源理論出發,以丈夫樣本為分析單位,探索結婚時丈夫的社會經濟地位是否影響家庭的居住安排,假設丈夫的社會經濟地位越高,其追求獨立生活的意愿越強,新婚家庭越可能朝核心化的方向發展;二是從資源交換理論出發,以夫妻樣本為分析單位,探索結婚時,夫妻雙方資源的差異是否會影響婚后與哪一方父母同住。假設夫妻中資源較多的一方,因擁有較多的權力,在居住安排時,越可能選擇與自己的父母同住,傳統的父系家庭形態在其中因為妻子權力的上升發生了變化。

通過以上的描述和解釋研究,我們希望能夠進一步分析出在中國家庭變遷的大背景下,通過居住安排折射出的家庭倫理、家庭結構、代際關系、夫妻權力關系的變化及其對家庭功能的影響。

四、研究討論

1.新婚夫妻的居住安排

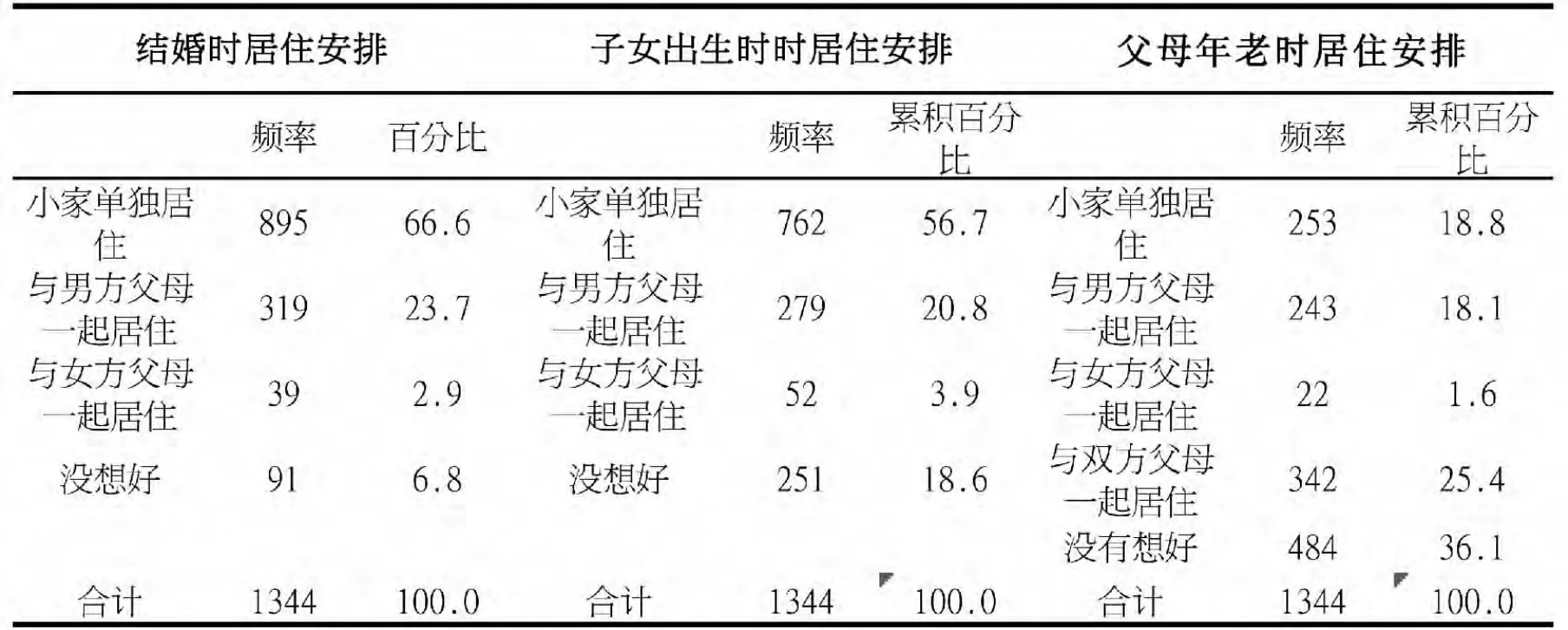

新婚夫妻結婚時的居住安排,如表1,有66.7%選擇另立門戶,有26.6%選擇與父母同住,新婚夫妻選擇從新居的占了大部分比例。家戶組成或家庭結構的改變,被認為是觀察家庭現代化的重要指標。有學者研究指出,若新婚夫妻選擇從新居較多時,則會增加家庭核心化的速度。①章華英:《變遷社會中的家戶組成與奉養態度:臺灣的例子》,《臺灣大學生活學刊》1994年第23期,第1-34頁。因此,核心家庭是目前中國新婚家庭選擇的主要形式,家庭的核心化是中國家庭結構變化的主要趨勢。

在選擇了代間居住的新婚夫妻中(26.6%),有23.7%選擇了從夫居,只有2.9%選擇了從妻居,在代間居住中,從夫居仍然占了絕大多數。新婚夫妻的居住安排是研究家庭問題的一個重要指標,在男女平等的問題上它更是至關重要的。在結婚后,女方進入男方家庭生活,而不是夫妻雙方單獨住,這是家庭中男權制的基礎,進而也成為社會上男權制的基礎。②李銀河:《家庭結構與家庭關系的變遷——基于蘭州的調查分析》,《蘭州社會科學》2011年第1期,第6-12頁。婚后從新居已經接近七成,它是動搖家庭和社會上的男權制的一個新習俗,但是在代間居住中,從夫居占絕大多數,依然顯示出中國家庭中男權制因素從整體上看仍有著較深厚的根基。

家庭結構是在不斷變化的,臺灣學者的研究顯示,臺灣家庭通常是一對夫妻開始與父母同住,即家長式的擴大家庭,之后自己組成家庭,即核心家庭,最后父母年老時,又與丈夫的父母同住,即短暫的擴大家庭。③張桂霖、張金鶚:《老人居住安排與居住偏好之轉換:家庭價值與交換理論觀點的探討》,《人口學刊》2010年第6期,第41-90頁。我們的調查進一步驗證了家庭的居住安排是一個動態決策過程,隨著家庭生命周期的變化而變化。研究顯示,新婚夫妻的居住安排主要是自立門戶,但隨著家庭生命周期的變化,從新婚到有孩子再到父母年老,有三個現象值得關注(如表1):一是在家庭有孩子時和父母年老時,新婚夫妻在居住安排中,“沒有想好”的比例上升較快,從6.8%上升到18.7%再到36.0%,越來越多的人陷入猶豫,呈現出不確定性;二是在父母年老時,有25.3%的新婚夫妻選擇與雙方父母同住,這是一種新的從新居,可以確定的是,加上這個比例,當雙方父母年老時選擇代間居住的比例是明顯上升的,從26.5%上升到了59.2%;三是如果將選擇“與雙方父母同住”也看成有從妻居的意愿和可能,從妻居的比例是在不斷上升的,從2.9%到3.9%再到26.9%,在年老父母的照顧中女兒的角色越來越重要。

表1 新婚夫妻的居住安排

從以上現象可以看出,隨著社會的發展,對新婚夫妻而言,突破傳統文化束縛的意愿和能力都較高,因而更多的新婚夫妻選擇脫離原生家庭追求自立的生活,中國家庭呈現出較高的核心化趨向。但隨著孩子出生、父母年老,因照顧的壓力,這種核心家庭結構又會發生變化,可能重新回到代間居住。在從夫居和從妻居的選擇中,傳統的力量依然有著巨大的慣性作用,但從妻居比例的上升,也反映出中國家庭內部性別平等關系具有的民間內生性。

2.丈夫的社會經濟地位與居住安排

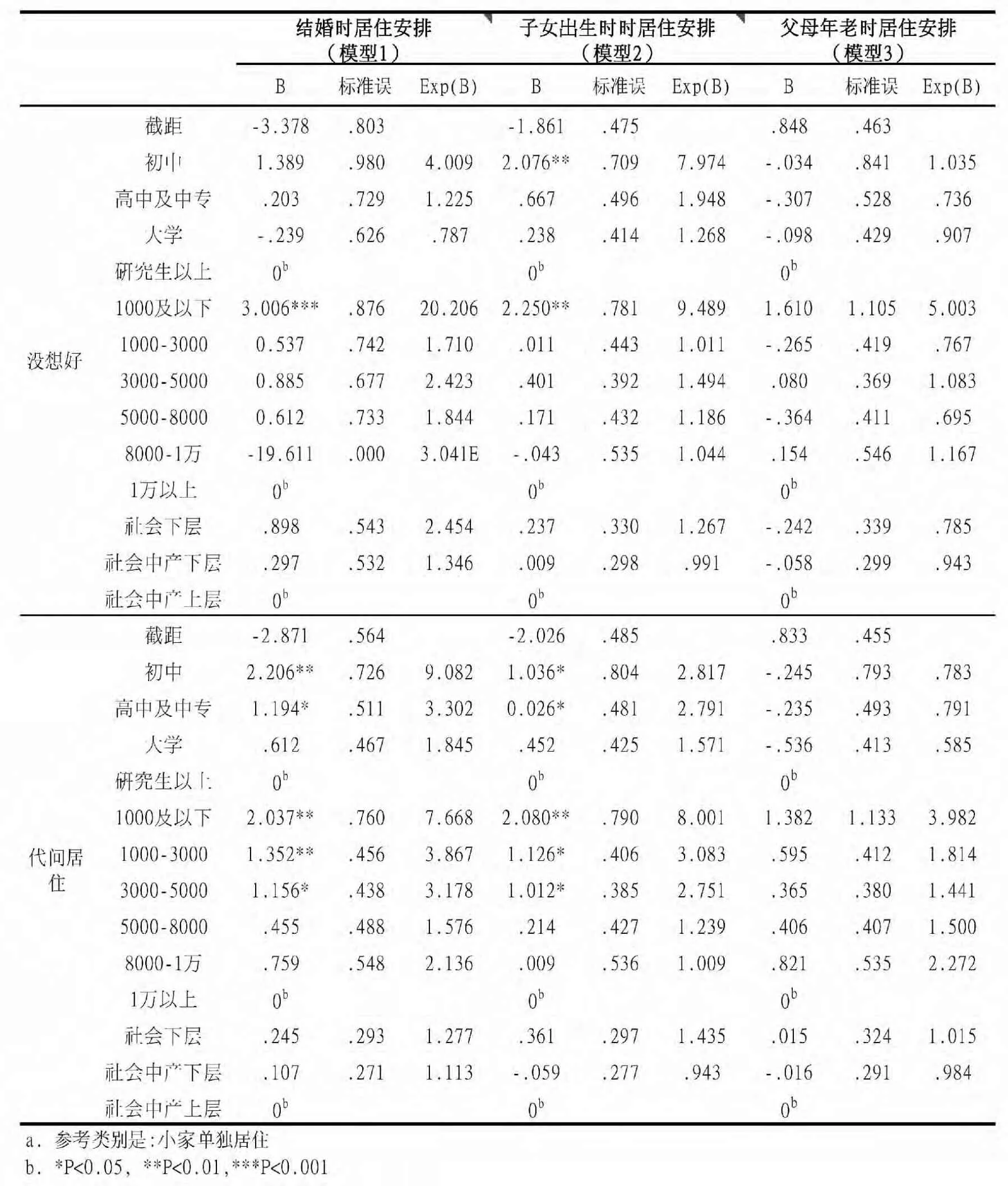

筆者以新婚丈夫的社會經濟地位作為自變量,將三個時期的居住安排(新婚、子女出生、父母年老)選擇作為因變量來進行邏輯回歸分析。其中丈夫的社會經濟地位作為自變量,操作化為教育程度、收入水平(平均月收入)和職業地位三個維度,三個維度均以定序變量的形式納入分析模型。其中職業根據2005年李春玲研究所得的“當代中國社會職業聲望得分排列”①學習資料共享網:http://www.87994.com。將職業劃分為社會中產上層、社會中產下層和社會下層三個層次。根據研究假設,將因變量居住安排操作化為小家居住、代間居住、沒想好三類,并以代間居住作為因變量參考類,以此考察新婚丈夫追求獨立生活的意愿及新婚家庭核心化的方向。

從整體分析結果看,三個階段的邏輯回歸模型中,新婚和生育時的模型似然比檢驗都低于顯著水平(<0.05),模型具有統計顯著性,而父母年老時則擬合程度不高,自變量對于選擇的影響不能準確反映在模型中。

通過新婚與生育子女兩個階段的模型(如表2中模型1 和模型2)發現:教育程度越高,越傾向于從新居,如教育程度為初中的受訪者選擇從新居的可能性只有研究生以上受訪者的0.11;同樣地,收入高者相對于收入低者更傾向于選擇從新居;職業地位對居住安排的影響未顯示出顯著的差異,但從結果依然可以看出,職業地位越高選擇從新居的傾向越高。該結果符合本研究的初始假設,即新婚丈夫的經濟社會地位越高,其獨立生活的意愿也越高,越傾向于從新居而不是代間居住。

值得注意的是,根據模型1 和模型2,選擇研究生及以上為參照群體,教育程度為大學學歷的人與參照群體并未顯示出顯著的差異(sig0.186),說明大學學歷是一個分界點,大學學歷以上和以下在居住安排上存在差異,大學以下居住安排隨著教育程度的不同差異明顯,大學以上居住安排隨著教育程度的不同差異不明顯。同樣地,在收入水平上,月收入5000 元是分界點,月收入5000元以上的人群其與參照群體(2 萬元以上)的差異不顯著,月收入5000 元以下的人群因收入不同在居住安排上呈現出明顯的差異。

我們通常會認為,傳統的父權家庭犧牲了中國的年輕人,因為父權家庭要求年輕一代承擔孝順的義務,并使他們具有依賴性、奴性和猵狹,把他們的活力搶走了。已有研究者指出,現代家庭的發展是一種個體化的發展,個體被解放出來依賴勞動力市場,并進而依賴教育、消費及社會福利的支持,擺脫了傳統信念和傳統支持關系,催生了一種自我控制的信念——一種“為自我而活”的愿望。②沈奕斐:《個體家庭Ifamily:中國城市現代化進程中的個體、家庭與國家》,上海三聯出版社2013年版,第18頁。問題是,社會提供了年輕人擺脫傳統束縛的機制,但具體到每個家庭時,當年輕一代不具有新家庭建立所需的資本時,與大家庭分離的愿望仍然是無從談起的。從新居不僅需要年輕一代有獨立的愿望,還需要其有獨立的能力。當個體受過良好的教育,具有個人的事業及經濟上的自主權時,才可能突破傳統,脫離大家庭控制,完成他們在經濟上、情感上的與大家庭獨立的意愿。丈夫的社會地位越高,越可能選擇從新居,并將這種選擇付諸實踐,充分顯示了新婚夫妻的居住安排是與其經濟是否獨立的實質緊密相連的,也從另一個側面反映了個體對自身獨特個性和自由要求的增加以及家庭發展的個體化傾向。

3.夫妻權力差異對居住安排的影響

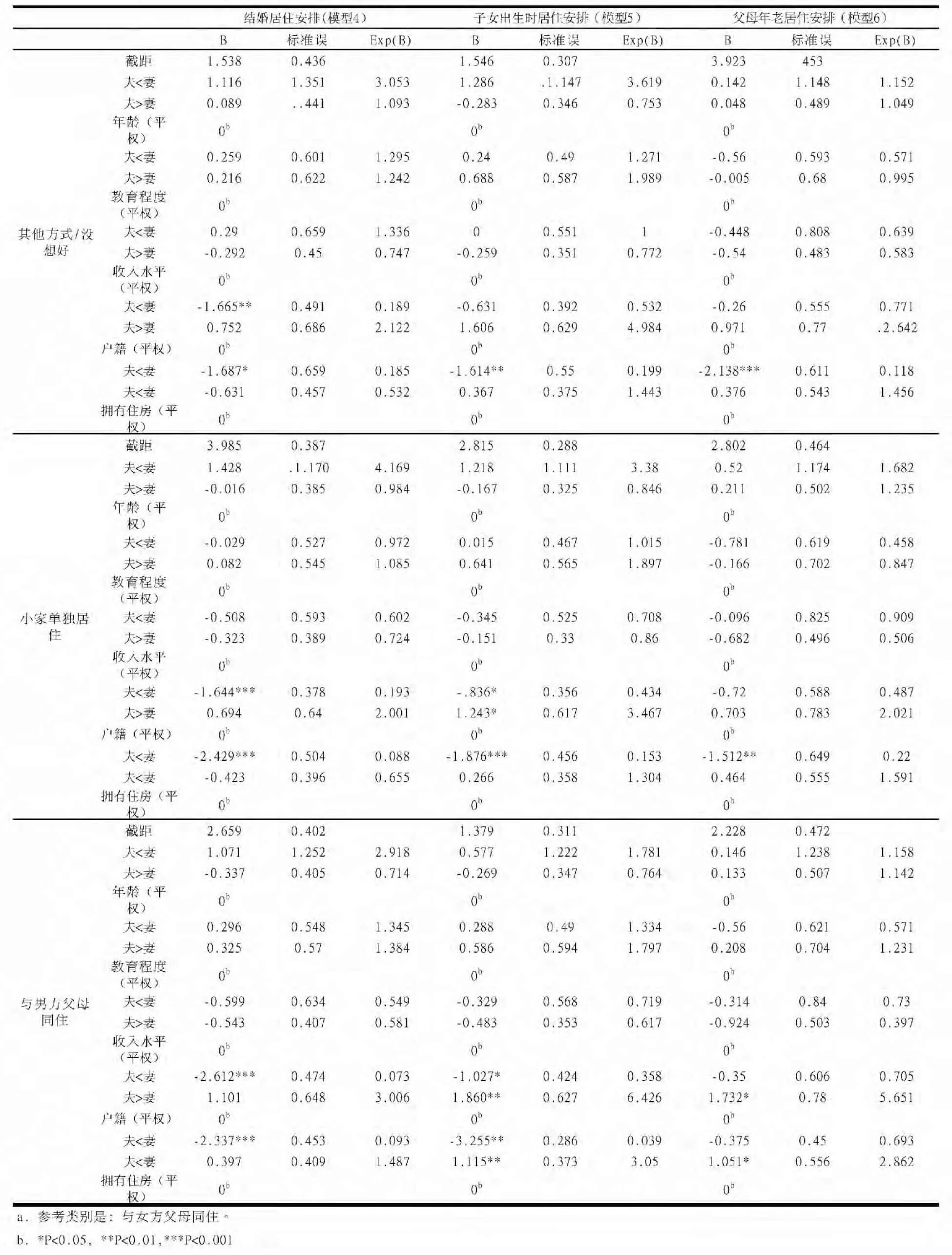

筆者以夫妻權力關系作為自變量,將三個時期的居住安排選擇作為因變量來進行邏輯回歸分析。其中夫妻權力關系操作化為年齡差異、教育程度差異、收入水平差異、有無本地戶口以及新婚住房歸屬五個維度,五個維度均分為夫妻平權、夫高妻低、夫低妻高三類,模型均以夫妻平權作為參照組,以此探討夫妻相對權力對于居住安排的影響。居住安排作為因變量分為從新居、從夫居、從妻居以及沒想好四類,以從妻居作為因變量的參考類別,分析權力差異對于從夫居及從妻居的選擇影響。從整體分析結果看,三個階段的邏輯回歸模型的似然比檢驗都低于顯著水平(<0.05),模型具有統計顯著性,顯示三個階段的模型均有效。

表2 新婚丈夫居住安排的回歸分析

結果如表3所示,年齡、教育程度、收入差異對于從新居、以及從夫居相對于從妻居并沒有明顯的差異,而是否本地人和住房情況對居住安排有顯著的影響。當妻子為本地人而丈夫為非本地人時,較之夫妻平權的情況(夫妻均為本地人或均非本地人)更傾向于與女方父母同住;住房情況的差異也顯示出,當結婚時住房為女方所有時,與女方父母同住的傾向非常明顯;當丈夫在戶口背景和住房情況上的權力資源高于妻子時,與夫妻平權相比,除了在生育階段較明顯傾向于從夫居之外,在其他階段從新居、從夫居與從妻居之間并未有顯著的差異。

表3 夫妻權力差異對居住安排的影響

已有研究顯示,夫妻間的相對權力關系來自于個人的相對資源,夫妻中提供更多資源的一方在家庭決策過程中擁有更多權力。①Lamanna,Mary ANN,1997,Marriages and Families:Making Choices in A Diverse Society,Belmont,CA:Wadsworth Pub.Co.但也有研究證實,性別角色意識在對夫妻權力的影響方面,結構性資源發揮更為重要的作用②Wilkie,J.R.,Ferree,M.M.,and Ratclife,K.S.,1998,Gender and Fairness:Marital satisfaction in two-earner couples,Journal of Marriage and the Family,60(3):577-594.,尤其是丈夫的性別角色態度在解釋權方面有著決定性作用,而女性在資源方面的增加并沒有提高其在婚姻中的自主性和權力。③Xu,X.and Lai,S.,2002,Resources,Gender Ideologies,and Marital Power:the Case of Taiwan,Journal of Family Issues,23(2):209-245.筆者的研究證實了后者。教育水平和收入水平更高的女性在居住安排上并沒有表現出更高的決策權。顯然,在持性別傳統角色的中國家庭,即使女性擁有較高的人力與社會經濟資源,男性仍然是居住安排上最后的決策者。

但筆者的研究又顯示,當女性在戶籍和住房上擁有更多資源時,她又超越男性,擁有了最后的決策權。調查在上海和無錫兩地的城市展開,在這兩地,戶籍(連帶其附著的社會福利)和住房本身就是巨大的資源,且相對于教育程度和收入屬于更大的資源,并且這個資源更可能來自的不是女性本身,而是其原生家庭。在居住安排這樣的重大家庭決策方面,這樣的資源有足夠的力量可能突破傳統的限制,幫助女性獲得決策權,這可以看成是個體之間以及家庭之間博弈后形成的內部權力關系運作的結果。顯然,家庭對傳統的違反有其合理化的過程,對傳統的重新解釋和界定是其根據需求所做的取舍,在這個意義層面上,女性獲得了決策權,從妻居成為可能。

五、研究結論

新婚夫妻的居住安排是研究家庭倫理、家庭結構、家庭代際關系變化的重要變量,1344 位新婚夫妻的調查顯示,中國家庭的年輕人有著強烈脫離原生家庭,追求獨立自主生活的意愿,當這種意愿與他們獨立事業與經濟能力的獲得結合后,大部分的年輕夫婦選擇了從新居,并且丈夫的社會經濟地位越高,越可能選擇從新居。新家庭的建立核心化是主要趨勢,家庭中個體化的傾向明顯。核心家庭不必承擔擴大家庭所要求的義務,有益于工業社會所需的職業流動和地域流動,但這是把家庭看成一個整體,并將其放在一個靜態系統中來分析的,事實上,新婚夫妻的居住安排不僅受女性進入勞動力市場、社會流動等結構性因素的影響,而且還不可避免地受到來自計劃生育、住房市場化、子女撫育、父母養老等宏觀政策和家庭內部關系影響,研究中隨著孩子出生、父母年老,因照顧的壓力,居住安排呈現出明顯變化,更多的家庭選擇重新回到代間居住。這無疑提供了一個新的視角去了解中國家庭結構的變化,其表現出了明顯的變動性和多元特征。

這種變動性和多元化特征還表現在從夫居和從妻居的選擇中。新婚夫妻的居住安排是重要的家庭事件,傳統的力量依然有著巨大的慣性作用,男尊女卑的父權文化、兒子贍養父母的孝道倫理等都會影響家庭決策。研究顯示,即使妻子的教育水平、收入水平高于丈夫,也不會對居住安排產生重要影響,在家庭決策的過程中,在這些方面有著更多資源的妻子并沒有因此獲得更多的權力。顯然,即使隨著社會發展,社會性別結構已松動,但家庭內性別權力的變遷遠落后于大社會結構的變遷。但是,研究也顯示,在父母年老時出現相當比例的家庭愿意選擇與雙方父母同住,以及戶籍和住房的差異會影響從妻居的安排,再次說明獨生子女政策、居家養老等宏觀政策,以及社會流動、城鄉差異、住房市場化等結構性因素對居住安排的影響,這些外生的結構性因素會超越內生的家庭因素,對家庭的性別權力關系和家庭決策產生重要影響。貝克的家庭個體化理論強調,個體尤其是女性,在個體化時代會自愿或被迫地“過自己的生活”。①沈奕斐:《個體家庭Ifamily:中國城市現代化進程中的個體、家庭與國家》,上海三聯出版社2013年版,第34頁。改革開放推動中國進入了現代性社會,開始允許個人擁有做出不同于傳統生活方式的選擇自由,當這種自由從外生的結構性因素影響逐漸變成個體,尤其是女性,維護個人利益的自覺時,家庭的內生變化也會清晰地顯現出來,家庭多元變化的趨勢更加明顯。

研究新婚夫妻的居住安排,從中看的不僅僅是居住方式,更多的是想通過其了解家庭結構、家庭成員之間關系和家庭功能的變化,進而審視那些正在中國發生的、不斷變化著的中國家庭現實。