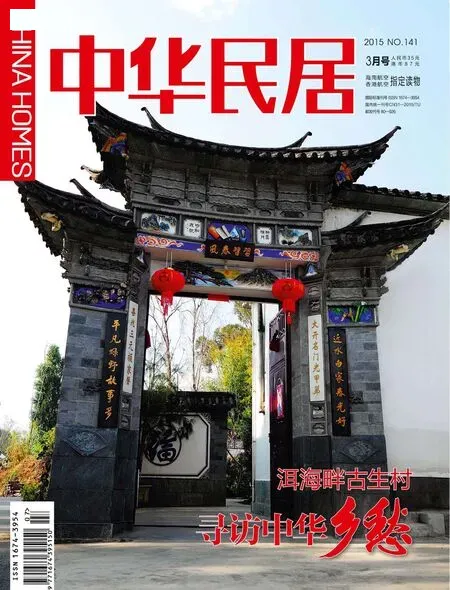

尋訪中華鄉愁

尋訪中華鄉愁

最近,每晚都準時坐在電視前,觀看央視放映的大型紀錄片《記住鄉愁》,與億萬同胞一起在尋根之旅上釋放鄉愁。與《舌尖上的中國》一樣,這部片子的敘事核心是挖掘和弘揚中國傳統文化基因,在物質時代喚醒我們彌足珍貴的家園記憶,飽含鄉情的鏡頭和蘊含東方人文精神的故事只是接引我們通往尋找集體自我和重塑靈魂的路徑。

為何我們的鄉愁越來越呈現集體化傾向?這與我們所處的時代有關。新中國成立時,我國城市人口與農村人口的比例大概是2∶8;上世紀70年代末,這個比例約為4∶6;如今,已經基本變為5∶5,越來越多的人從農村走向城市。2015年,中國春運發送旅客5272萬人,同比增長1 1%。數以億計的人與鄉村徹底告別,融入城市生活。

很多城市和鄉鎮,在城鎮化的浪潮中拆掉了百年老屋和傳統村落,建起了洋氣的西式小樓,時髦得有模有樣,繼城市看不到鄉愁之后,村鎮也正在失去鄉愁。

但走入城市模式的農民,對鄉土的依戀和傳統文化的認同并未改變。對一部分人而言,對城市文化的陌生和隔閡加深了他們對故土的思念;對另一部分人而言,傳統文化正在逐漸被遺忘,又不能完全融入城市文化,處于文化斷層中的他們,因找不到自己的“精神家園”而失落。這種失落感正是屬于城市新移民的集體鄉愁。

對于城市人而言,越來越緊張的經濟生活和物質社會帶來了很大的壓力,他們渴望農村慢節奏的生活方式和和睦自然的人際關系,而日益惡化的環境也讓他們向往農村的青山綠水和清新空氣,田園情結和歸隱情結不時隱現。《舌尖上的中國》和《記住鄉愁》這樣充滿鄉愁情懷的紀實作品大受歡迎就是最好的證明。

集體的精神失落催生了集體鄉愁。

集體鄉愁的根本是文化斷層。如果,我們離開了傳統文化的護佑,又只學得西方文化的皮毛,可能陷落在不倫不類、不中不西的溝壑中無法自拔。

集體鄉愁的實質是尋根沖動。尋根是為了認清自己,重新發展。在西方文化的強烈沖擊下,在現代生活方式的不斷消解下,我們逐漸失去了文化歸宿和精神支柱,需要回到起點,從老祖宗那里借一點智慧,尋找傳統文化的基因,重塑信仰之魂。

那么,希望我們的尋根之旅順遂。希望我們的子孫依然能夠,看得見山、看得見水、記得住鄉愁。

主編:姜志燕