張家界地質公園的水化學特征分析

賀 莉,閆云霞,顏 明

(中國科學院地理科學與資源研究所,陸地水循環及地表過程重點實驗室,中國北京 100101)

張家界世界地質公園位于中國湖南省張家界市武陵源境內,其造景地貌類型多樣,被名為“張家界地貌”[1].亞熱帶溫暖濕潤氣候下的豐沛降水和強烈的溯源侵蝕作用是張家界峰林地貌形成的主要外動力之一[2].然而,處于熱帶-亞熱帶濕潤氣候區的華南及華中地區為化學剝蝕模數的高值區[3-4].長江水系河水水化學組成主要受巖石溶解作用的影響,僅鄱陽湖水系各支流及長江中下游部分小支流站點表現出既受大氣降水成分影響又受巖石溶解作用影響的過渡性質[5].為了更好地了解區域內降雨對巖石的溶解作用,本文以張家界世界地質公園中的地表河流金鞭溪和索溪(在索溪湖以上的河段)為研究對象,以周邊水文站歷史實測水化學數據為基礎,結合野外采集樣品的分析數據,分析區域內河水的水化學組成.

1 研究區概況

張家界砂巖峰林地質公園位于湖南西北部張家界市武陵源區境內,屬西南云貴高原東北沿武陵山腹地的中低山區.地理位置為29°16'25″~29°24'25″N,110°22'30″~110°41'15″E,面積達398 km2.氣候類型為中亞熱帶山地型季風濕潤氣候,年均氣溫14~15 ℃,1月日均溫度為1~5 ℃,7月日均溫度為23~27 ℃,平均無霜期240~300 d,年平均相對濕度為77%,年降雨量為1 200~1 600 mm,且相對集中于夏季,侵蝕能力強.

公園地處整體呈北東走向的武陵山脈東北部,屬于中國三大地貌階梯中第二與第三階梯間的過渡地帶.地貌類型以石英砂巖峰林地貌為主,其次為喀斯特地貌、侵蝕構造地貌、河谷堆積地貌.構成張家界砂巖峰林地貌的巖石主要有單一的石英砂巖和石英砂巖夾頁巖層[6].單一的石英砂巖為巨厚層,質純,巖層厚度>520 m,石英含量75%~95%,其膠結物多為鐵質、硅質等,巖石化學性質在表生環境下十分穩定,具較強的抗蝕性[6].石英砂巖夾頁巖層存在于巨厚層石英砂巖中,其膠結物中含有鈣質,抗風化侵蝕的能力較弱,易于風化剝蝕,造成崩塌.崩塌的巖塊性脆而易裂,易被洪水帶入河床[6].主要水系屬洞庭湖支流澧水上游一級支流溇水的次一級支流索溪水系,流域面積534 km2,全長68.3 km.金鞭溪是張家界國家森林公園里唯一的河流,全長約8 000 m,發源于朝天觀下的土地婭,由西南流向東北,途中匯合了多條溪流,經水繞四門進入索溪峪后稱為索溪,并由索溪流入溇水.多年平均流量2.89 m3/s,落差150 m,河道寬3~20 m,上游3~5 m.本文研究區的位置如圖1所示.

圖1 野外測量路線及測點分布示意圖Fig.1 Field measurements and the measuring point distribution

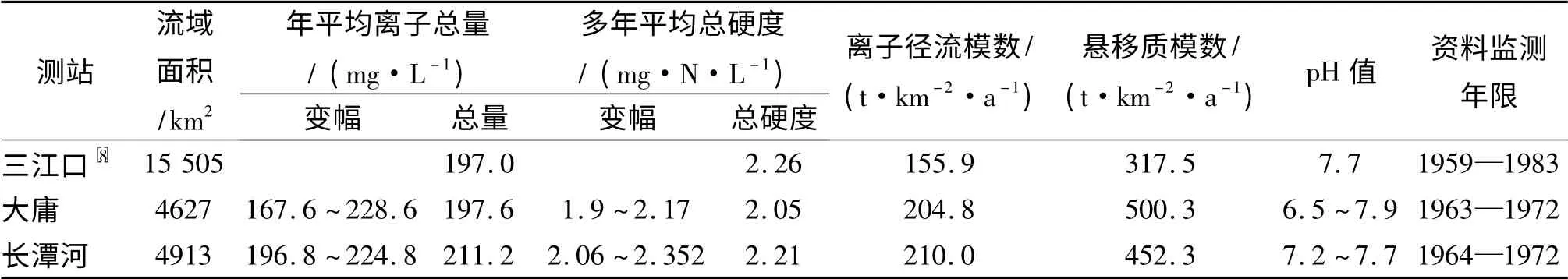

在索溪湖以上的索溪河段和金鞭溪均沒有布設控制水文站,索溪的出口控制站是雙楓潭水文站,僅有流量等實測資料,因此在分析中并沒有考慮雙楓潭水文站.而公園周邊水文站中,僅大庸水文站(1997年改為張家界水文站)和長潭河水文站有水質測驗項,本文的實測資料即來源于長潭河水文站、大庸水文站和三江口水文站.長潭河水文站是溇水的流域出口控制站,水文控制面積4 913 km2,多年平均徑流量為5.37 km3,徑流模數為1.068 m/a;大庸水文站屬長江流域澧水水系澧水,在1947—1954年的水文控制面積為4 751 km2,1955年以后的水文控制面積為4 627 km2,多年平均徑流量4.86 km3,徑流模數為1.051 m/a;三江口水文站是澧水的出口控制站,代表澧水流域內的離子組成.

2 野外調查及采樣

于2012年4月進行了野外調查、樣品采集和實驗分析,野外測量歷時6 d.本次野外考察的采集地點見圖1.根據流域干支流情況布設采樣點并采樣[7],并在野外現場測試pH 值,水化學分析由中國科學院地理科學與資源研究所的理化中心測試分析.干流采樣點一般布置在支流匯入點的上下游;支流采樣點一般布設在支流出口處,代表了整條支流的離子化學組成及其對干流的物質貢獻.采樣點基本覆蓋了區域內的主要支流,包括甘溪、鴛鴦溪、龍尾溪、衫刀溝、琵琶溪等支流,共20 個測點,其中干流上共有測點11 個,支流測點9個,測點的分布范圍為29°18'41″~29°22'30″N,110°25'50″~110°29'25″E.

3 結果分析

3.1 水文站離子化學特征

根據澧水水系11 個水文站多年徑流量、含沙量和離子總量及集水面積估算,澧水流域內的離子徑流模數為153.0 t/(km2·a),離子徑流量為2.573 Mt,多年平均懸移質侵蝕模數469.2 t/(km2·a),礦化度多年平均值大于190 mg/L[8].根據溇水流域內水文站(上游南岔站和出口長潭河站)資料分析可知,河流穿行于石灰巖高山深谷中,風化殼較厚,徑流深大于1 000 mm,化學剝蝕十分強烈,離子徑流模數均在200~235 t/(km2·a)以上,礦化度大于190 mg/L[9].這說明溇水流域的化學剝蝕強度大于澧水流域的平均化學剝蝕強度.

表1 同樣表明,溇水長潭河站的離子徑流模數大于200 t/(km2·a),大于澧水三江口站的離子徑流模數156 t/(km2·a),也大于我國河流離子徑流模數的均值44.2 t/(km2·a)[10].溇水流域內的礦化度達到190 mg/L(表2),大于世界河流的平均值(64.35 mg/L)及我國大中河流的均值166 mg/L(其他主要河流的離子總量為140~400 mg/L),也大于長江大通站的多年平均值(162 mg/L)和洞庭湖水系河水的平均礦化度(160 mg/L),接近淮河蚌埠站多年均值207 mg/L[10-12].以上分析均表明,溇水流域內的離子徑流模數和礦化度在澧水流域屬偏大的流域.

洞庭湖水系各地4~10月多年平均降雨量為800~1 200 mm,占年總量的65%~70%,因此4~10月是洞庭湖水系各區化學剝蝕的高峰期[8,12].然而,澧水由于河水補給來源單一(主要是降水),流域面積小,因此流域內水體交換、調節均勻.此外,風化殼和土壤因長期遭受淋溶而缺乏易溶鹽類,致使豐、枯年淋溶物質相差不大,河水化學組成較穩定,各主要離子含量的年內、年際變化小,Cl-、(K++Na+)離子含量幾乎無明顯變化,同時,礦化度一般枯水期稍高于洪水期,但年際變化不大,大體上隨年徑流量的大小在較小范圍內變動[9].水文站的數據(表2)同樣表明,3 個水文站在4~10月的離子徑流模數約占多年平均離子徑流模數的70%,4~10月的多年平均徑流量占多年平均徑流量的比重約為75%,即汛期河水礦化度與全年河水礦化度相差不大,汛期徑流量占全年徑流量的比值與離子徑流量占全年離子徑流量的比值接近.因此,索溪流域在4~10月河水的礦化度與全年的也相差不大.

表1 水文站的離子徑流量等特征值Tab.1 Characteristics of ion runoff of hydrological stations

表2 水文站的離子組成及徑流量的季節變化Tab.2 Ion composition and seasonal variation of runoff at hydrological stations

從3 個測站的水化學組成看(表3),優勢陽離子是Ca2+,約占陽離子總量的41%~72%,優勢陰離子是,約占陰離子總量的84%~98%.各主要離子質量濃度關系為ρ(Cl-),ρ(Ca2+)>ρ(K+)+ρ(Na+)>ρ(Mg2+).總體看來,溇水的離子組成與澧水的離子組成基本一致.

巖石風化是控制河流離子組成的主要因素,河流匯水區母巖類型的不同組合造成不同河流陰陽離子組成差異[13].Hu 等[14]對我國長江、黃河、雅魯藏布江、瀾滄江及鴨綠江等的水化學研究指出,中國河流水的離子組成主要受碳酸鹽巖和蒸發巖溶蝕作用的影響,受鋁硅酸鹽巖風化作用的影響不如前兩者明顯.Ca2+和Mg2+來源于碳酸鹽巖、硅酸鹽巖和蒸發巖的風化,Na+和K+來源于蒸發巖和硅酸鹽巖的風化,和Cl-來自蒸發巖,而溶解性硅酸鹽來自硅酸鹽巖風化.張家界石英砂巖中SiO2質量分數為79.40%~97.20%,而生物碎屑灰巖中SiO2質量分數為1.9%~4.9%[12-13].含SiO2多的石英砂巖通常比含SiO2少的灰巖抗風化侵蝕能力強;含CaO 多的巖體比含CaO 少的巖體更容易被流水溶蝕和侵蝕,這也是石英砂巖和生物碎屑灰巖差異風化的原因所在[15-16].張家界砂巖峰林地貌上的風化殼中,SiO2的含量較高,Al2O3、Fe2O3的含量較低,而硅鋁率、硅鐵率較高.從表3 也可知,區域內的陰離子主要為碳酸氫根,陽離子主要是鈣離子,因此區域的離子化學組成主要受碳酸鹽巖風化控制.

表3 測站的水化學組成特征Tab.3 Hydro-chemical composition of hydrological stations

3.2 野外測點的離子化學特征

用三角組分圖解法來分析所測得的水化學數據,可將不同化學組分類型的水明顯區分開來,以體現出河水溶質成分來源[17].因此,根據公園內各測點水樣的離子組成(表4),將測點離子質量濃度點繪在陽離子Ca2+—Mg2+—(K++Na+)三角組分圖中(圖2).總體上看,優勢離子是Ca2+,然后依次是,SiO2,Na+,Mg2+和K+.具體來說,Ca2+質量濃度最高的3 條支流依次為衫刀溝、鴛鴦溪和甘溪(大于20 mg/L);琵琶溪與龍尾溪的鈣離子質量濃度最小,約為5 mg/L;金鞭溪Ca2+含量整體相對較低,索溪上游部位的鈣離子含量與金鞭溪類似,在甘溪匯入后受其影響,鈣離子含量劇增,在索溪湖水庫入口處,鈣離子質量濃度達到32 mg/L.各支流的質量濃度區別不大,基本為10~20 mg/L,其中,甘溪上游部位的含量最大,金鞭溪上游和衫刀溝上游部位的含量也相對較高.衫刀溝上游部位的SiO2質量濃度超過15 mg/L,其余各點的SiO2質量濃度基本為5~15 mg/L.金鞭溪上游部位測點的Na+質量濃度較大,其余測點的值都為1~3 mg/L.金鞭溪上游和衫刀溝上游部位測點的Mg2+質量濃度較大,其余測點的值都為1.5~2.5 mg/L,琵琶溪的Mg2+質量濃度最小,為1.23 mg/L.金鞭溪上游部位測點的K+質量濃度較大,其余的都為0.5~1.5 mg/L.需要指出的是,金鞭溪上游部位的測點P10 和P11 在森林公園入口附近,尤其P10 點是在森林公園外,附近居民較多,對測點數據影響較大.由表2 分析可知,索溪流域在4~10月的河水礦化度與全年的河水礦化度相差不大.因此,本次野外測量的主要離子含量基本可以代表區域內各干支流在年內的離子化學組成.由此可知,衫刀溝、鴛鴦溪和甘溪的離子含量整體較高,其中以衫刀溝的離子含量最高;而琵琶溪和龍尾溪的離子含量相對較小.

表4 野外實測各測點的主要離子質量濃度(單位:mg/L)Tab.4 Ion content of each measuring point of the field survey(Unit:mg/L)

測點P8 位于索溪干流上,緊鄰索溪湖入口,同時也位于武陵源景區的出口,因此該測點基本可以包含索溪上游所有支流的情況.選擇該點為該峰林地貌公園的出口控制站(圖2).與表3 的對比分析表明,測點P8 的鈣離子含量與長潭河水文站的實測數據接近,Mg2+、Na+、K+離子相對偏少,同時,離子的含量比水文站數據稍大.

受氣候、水文各要素的季節變化和地貌、土壤格局的綜合影響,洞庭湖水系的礦化度、離子徑流模數、侵蝕模數具有同一分布規律,即均有自外圍山區向洞庭湖平原東北部遞減的總趨勢[12].上述水文站數據的分析也表明,溇水流域內的離子徑流模數和礦化度在澧水流域屬偏大的流域,而位于索溪出口的測點P8 的鈣離子含量與長潭河水文站的實測數據接近.因此,要估算地質公園索溪的離子徑流量,采用澧水流域內11 個水文站計算得到的多年平均的離子徑流模數將偏小,而采用溇水長潭河站的數據將更為合理.

圖2 河水主要陽離子的離子三角組分圖Fig.2 Ion triangle component diagram of major cations

區域內年離子徑流量的計算公式為

其中,W區為年離子徑流量(t),F 為流域面積(km2),Rs為年離子徑流模數(t/km2).

采用溇水流域長潭河站的平均離子徑流模數210.0 t/(km2·a),而峰林地貌公園的出口控制站p8 測點的控制流域面積約為70.9 km2,可以估算出地質公園區域內每年的離子徑流量約為15 kt.其中,Ca2+,Mg2+,Na+和K+的平均質量濃度分別為19.3,2.1,2.4 和1.3 mg/L,而SO2-4 和SiO2的平均質量濃度分別為14.6 mg/L和9.3 mg/L;Ca2+和的平均質量濃度絕對值較大,是決定地質公園內金鞭溪和索溪河水水化學特征的優勢離子.

4 結論

通過分析張家界地質公園所在水系的水文站實測水化學組成及在金鞭溪及索溪的野外實測數據,對地質公園內河水的化學組分有以下幾點認識:

1)溇水流域內的離子徑流模數和礦化度在澧水流域屬偏大的流域;

2)總體上說,研究區內的優勢離子是Ca2+,然后依次是,SiO2,Na+,Mg2+和K+;

3)衫刀溝、鴛鴦溪和甘溪的離子含量整體較高,衫刀溝的離子含量尤其高;而琵琶溪和龍尾溪的離子含量相對較小;

4)根據長潭河站的平均離子徑流模數以及地質公園出口測站的控制面積,估算出地質公園內每年的離子徑流量約為15 kt.

[1]翟輔東,熊紹華.一種新型的風景地貌類型——張家界地貌[J].旅游學刊,1988(S1):83-86.

[2]黃林燕,朱 誠,孔慶友.張家界巖性特征對峰林地貌形成的影響研究[J].安徽師范大學學報:自然科學版,2006,29(5):484-489.

[3]許炯心.中國不同自然帶的河流過程[M].北京:科學出版社,1996.

[4]許炯心.我國不同自然帶的化學剝蝕過程[J].地理科學,1994,14(4):306-314.

[5]張利田,陳靜生.我國河水主要離子組成與區域自然條件的關系[J].地理科學,2000,20(3):236-240.

[6]唐云松,陳文光,朱 誠.張家界砂巖峰林景觀成因機制[J].山地學報,2005,23(3):308-312.

[7]國家環境保護總局《水和廢水監測分析方法》編委會.水和廢水監測分析方法[M].北京:中國環境科學出版社,2002.

[8]李景保.澧水流域物質侵蝕強度及其遷移特征[J].水土保持學報,1990,4(2):62-69.

[9]李景保.澧水流域的水文特性分析[J].湖南師范大學自然科學學報,1991,14(3):267-272.

[10]陳靜生,陳 梅.海南島河流主要離子化學特征和起源[J].熱帶地理,1992,12(3):272-281.

[11]水利電力部水文局.中國水資源評價[M].北京:水利電力出版社,1997.

[12]李景保.洞庭湖水系離子徑流與化學剝蝕的研究[J].地理科學,1989,9(3):242-251.

[13]夏學齊,楊忠芳,王亞平,等.長江水系河水主要自理化學特征[J].地學前緣,2008,15(5):194-202.

[14]HU M H,STALLARD R F,EDMOND J M.Major ion chemistry of some large Chinese rivers[J].Nature,1982,298:550-553.

[15]平亞敏.張家界地區層狀地貌研究[D].北京:中國地質大學,2011.

[16]黃林燕,朱 誠,孔慶友.張家界巖性特征對峰林地貌形成的影響研究[J].安徽師范大學學報:自然科學版,2006,29(5):484-489.

[17]張群英,林 峰,胡明輝,等.中國東南沿海地區河流中的主要化學成分及其入海通量[J].海洋學報,1985,7(5):561-566.