職業關鍵能力教育發展芻議

沈 東 杜素文

(江蘇財會職業學院江蘇連云港222061)

職業關鍵能力教育發展芻議

沈 東 杜素文

(江蘇財會職業學院江蘇連云港222061)

本文從職業發展的角度,對職業教育中關鍵能力這一概念的發展進行了重點歸納與闡述,目的在于探討關鍵能力的培養對于當今乃至未來職業教育發展的重要指導作用。

職業教育 關鍵能力 教育發展

由于全球經濟的快速發展,職業經歷了從高度分工的單個勞動崗位到承擔完整任務的工作小組。因而,職業分工要求人們具備諸如跨專業的工作能力、社會協作能力等能力。這種現代職業能力觀要求勞動者的職業能力擴展到專業范圍之外的各相關能力領域,特別要具備一些關鍵的能力,通過自覺的獨立的繼續學習來更新知識,適應變化的職業要求。二十世紀七十年代,德國職業教育研究領域出現了關鍵能力這一概念,引起世界各國職教界的廣泛關注。

一、職業教育

職業教育(Vocational Education)是指讓受教育者獲得某種職業或生產勞動所需要的職業知識、技能和職業道德的教育。職業教育一般包括各種職業培訓以及各種職業高中、中專、技校等職業學校教育。與普通教育和成人教育不同的是,職業教育的目的是培養應用人才和具有一定文化水平和專業知識技能的勞動者,側重于實踐技能和實際工作能力的培養。

二、關鍵能力

1972年德國社會教育家梅騰斯(Mertens)在《職業適應性研究概覽》報告中首次提出關鍵能力的概念。1974年在《關鍵能力——現代社會的教育使命》一書中他對這一概念又進行了系統的論述。

德國梅騰斯認為“關鍵能力指的是具體的專業知識和專業技能以外的能力,這種能力能幫助勞動者能勝任人生生涯中不可預見的各種變化,這種跨專業的知識和技能能夠使勞動者在變化了的環境中重新獲得新的職業知識和技能。

關鍵能力是一種能夠適應職業崗位變化并在整個職業生涯中起關鍵作用的綜合能力,是基于對勞動者素質的要求。各國根據各國情況分別制定職業核心能力培養標準,世界各國對職業關鍵能力概念表述各不相同。

三、關鍵能力的發展

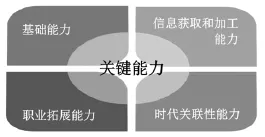

德國稱為”關鍵能力“(Schlüsselqualifikation)。20世紀70年代開始,德國職業教育家的研究領域從職業崗位知識和技能培訓轉向研究由經濟社會生產模式變化對勞動者職業能力變化要求這一問題上來。德國職業教育界對核心能力的研究普遍采用梅騰斯對關鍵能力下的定義:關鍵能力是與特定的專業知識和技能沒有直接聯系的一種跨專業能力,是一種在技術進步帶來就業結構變化的情況下不會被淘汰的知識和技能,能在不同的崗位需求下做出合理判斷選擇的能力,能應對職業生涯中各種不可預見的變化的能力。梅騰斯認為關鍵能力由四種基本能力構成。如下圖所示:

圖1 梅騰斯關鍵能力構成

基礎能力為在職業活動和社會活動中所需求的判斷、計劃和學習等能力;信息獲取和加工能力為解決問題或任務而有意識地搜集、篩選和加工信息的意識和能力等能力。職業拓展能力為在不同的職業領域所要求的可遷移的勞動安全意識、機器維護、合作精神等知識和技能能力;時代關聯性能力為適應時代發展所要求具備的外語能力、計算機應用能力等能力。

英國稱為”核心技能“(Core-skills)。英國職業教育界認為核心能力應是一種培養青年人的普遍而可遷移的共同能力,而非不變的知識和專門技能更能使青年適應未來社會的要求;職業教育不僅要培養從業者的具體技能,還更應該培養那些有利于個體適應未來生活,從事任何職業都必不可少的可遷移的跨行業關鍵性能力。英國的教育家和研究者認為關鍵能力包含六個重要組成方面:提取和分析信息的交流能力、解決問題的能力、與他人或團隊交往與寫作的個人能力、計算能力、運用技術能力和運用現代外國語言進行口頭和書面表達的能力。

美國稱為”基本技能“(Foundational Skills)或”知行技能“(Know-how Skills)。美國學者將關鍵能力分解為運用資源的能力、處理人際關系的能力、使用信息的能力、理解體系的能力和運用技術的能力五種。

澳大利亞學者將關鍵能力總結為”不管使用什么樣的述語,均是指可遷移的技能、促進性的技能、通用性的技能。

在我國,20世紀90年代姜大源在《關鍵能力—打開成功之門的鑰匙》一文中首次提到了關鍵能力這一概念。中國研究者普遍認為關鍵能力的組成要素應該包括:交流表達的能力、數字運算能力、革新創新能力、自我提高的能力、與人合作的能力、解決問題的能力。

綜合以上國內外研究,職業關鍵能力應該涵蓋以下幾種具體的能力:團隊合作能力,即能夠在一個團隊中和諧工作發揮自己最大潛能來幫助團隊實現整體最優的能力;交流溝通能力,即能夠有效實現人與人之間交流并以此解決各種矛盾和問題的能力;持續學習的能力,即通過自主學習不斷獲取更多知識和技能,達到能夠自己分析、決策、探索和創新的能力;積極的心理能力,即對個人、團體和社會有責任心,有積極向上的心態和調節心理壓力承受的能力。

[1]Mertens,D.Schlüsselqualifikation,ThesenzurSchulung füreine moderne Gesellschaft[J].Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt und Berufsforschung,1974.

[2]F.J.Kaiser,G.Paetzold:Woeterbuch Berufsund Wirtschaftspaedagogik,JuliusKlinkhardt1999.

[3]姜大源.當代德國職業教育主流教學思想研究[M].北京:清華大學出版社,2007.

[4]童曉燕.職業教育中關鍵能力的培養研究.蘇州大學,2010.