小學科學課堂教學中優質提問的特征分析

——以《斜面》一節教學為例

●鄭曉瑩 盧 巍

小學科學課堂教學中優質提問的特征分析

——以《斜面》一節教學為例

●鄭曉瑩 盧 巍

提問是課堂教學重要的組成要素,優質的提問會極大地提高教學質量。本文通過描述六位教師在小學科學“斜面”一節的課堂提問情況,從提問數量與提問類型兩個方面進行分析,發現不同教師針對同一內容進行提問的差異,以及課堂教學中教師提問存在的問題。進而提出小學科學課堂教學中優質提問所應具有的特征。

小學科學;課堂教學;優質提問

一、小學科學課堂教學中教師提問情況描述

六位參評教師所講的課題均選自青島出版社出版的《科學》五年級第五單元18課“斜面”,同課異構更有利于對教師課堂提問的比較分析。為了清晰地比較不同教師關于同一內容進行提問的差異,本文采取課堂觀察與視頻分析相結合的研究方法。

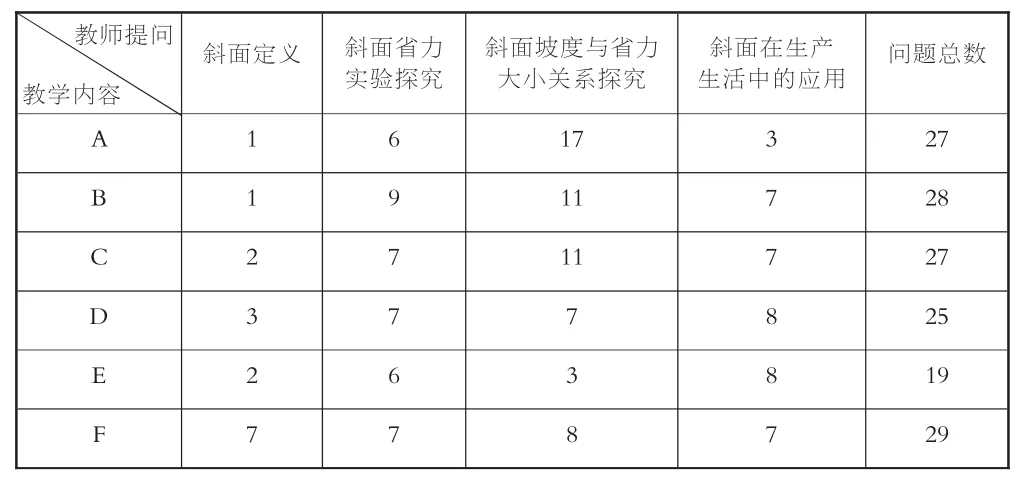

(一)六位教師在“斜面”課堂教學中的提問數量分析

“斜面”這一節教材內容主要介紹了什么是斜面,引導學生對斜面省力的特點進行探究,進一步探究斜面省力大小與坡度的關系,最后引導學生認識斜面在生產生活當中的應用。多數教師都是按照此編排順序進行授課的。因此,筆者針對什么是斜面、斜面省力的實驗探究、斜面坡度與省力大小關系探究以及斜面在生產生活中的應用四個方面內容對六位教師課堂上提出的、能引發學生思考的問題進行數量統計。

為了敘述方便,筆者將六位教師編號為A-F,表1簡要描述了A-F六位教師在“斜面”課堂教學中的提問數量情況。

表1 六位教師在“斜面”課堂教學中的提問數量

由表1可以看出,除E教師外,其他五位教師在一節課中提問的次數相差不大,均在25~30次之間。E教師提問次數為19次,與其他五位教師相比,主要在“斜面坡度與省力大小關系探究”部分提問次數較少。回顧視頻可發現,該教師在本部分并未像其他教師一樣,引導學生探究如何改變斜面的坡度,而是直接告訴學生斜面的長度與高度均可影響斜面的坡度。所以,明顯地減少了提問的次數。

在“斜面定義”這部分,A、B、C、D、E五位教師提問次數均較少,而F教師提問了7次。仔細分析,F教師在引入斜面的過程中,使用了較多的素材,既有圖片也有視頻。此外,F教師在本部分介紹了較多的斜面知識,如斜面定義、斜面的高、斜面的長、坡度,并對兩個不同的斜面進行了比較,故提問次數較多。

在“斜面省力實驗探究”與“斜面坡度與省力大小關系探究“這兩部分,六位教師基本上都進行了多次的提問,這與課程標準中闡明的注重培養學生的科學探究能力是一致的。其中,在”斜面省力實驗探究“部分,六位教師提問次數較集中。而在“斜面坡度與省力大小關系探究”部分,A教師提問次數明顯較多,為17次,E教師提問次數則較少,為3次。仔細分析,A教師在本部分細致地引導學生分析了斜面坡度的影響因素。同時,針對影響斜面坡度的兩個因素,即斜面高度與長度,引導學生分別討論、設計實驗方案,故提問次數較多。而E教師在本部分直接告訴學生坡度的影響因素,故提問次數較少。

在“斜面在生產生活中的應用”部分,B、C、D、E、F五位教師提問次數較多,這對于培養學生用科學的思維方式解決生活中遇到的問題是極為有利的。而A教師在本部分提問次數相對較少,僅有3次。回顧視頻發現,A教師在本部分僅是簡單地呈現了生活中應用斜面的例子,并未引導學生思考具體是如何應用斜面的,故提問次數較少。

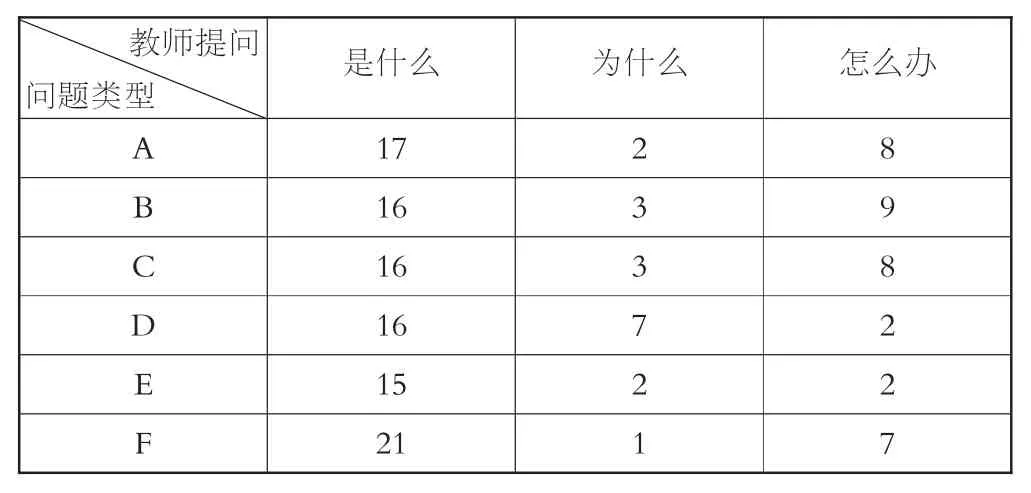

(二)六位教師在“斜面”課堂教學中的提問類型分析

六位教師課堂教學中提問類型又是怎樣的?筆者結合小學科學課程的特點,將匯總的課堂提問分為“是什么”、“為什么”、“怎么辦”三大類。由于篇幅有限,在此只呈現各類問題的統計數目,如表2所示。

表2 六位教師在“斜面”課堂教學中的提問類型

由表2可以看出,“是什么”的問題數量最多,且各位教師相差不大,這與小學生的認知發展特點是相符的。本階段,學生觀察能力與表達能力的培養至關重要,“是什么”的問題可以很好地培養學生的觀察能力和表達能力。同時,該類問題是課堂教學順利進行的基礎,也為“為什么”與“怎么辦”類問題作了鋪墊。

總體來看,“為什么”的問題數量最少。這是因為,在本階段教師的主要任務是引導學生認識、了解生活中的斜面及其特點與應用,而不深究其原因。D教師提出的“為什么”的問題明顯多于其他教師,而且該教師在“斜面省力實驗探究”、“斜面坡度與省力大小關系探究”、“斜面在生產生活中的應用”三個階段均設計了“為什么”的問題。尤其是在“斜面在生產生活中的應用”階段,該教師對“人”字形鐵路的介紹產生了三個“為什么”的問題,稍顯復雜。

除D、E兩位教師外,其他四位教師提出的“怎么辦”類問題較集中,大都是引導學生思考如何設計實驗方案。這對于培養學生分析問題解決問題的能力是很有益的。而且從實際的課堂教學效果來看,使用此類問題較好,絕大多數學生通過思考和小組討論可以設計出較好的實驗方案。D、E教師提出的“怎么辦”類問題較少,D教師僅在“斜面省力實驗探究”部分設計了兩個“怎么辦”的問題,且兩個問題出現了些許重復。而E教師的提問比較精煉,僅在兩次探究時各提出了一個“為什么”的問題。

由上述分析我們可以看出,對于同一節課,不同教師的提問設置是不同的,有時甚至存在較大差異。究竟什么樣的提問才是優質提問,課堂教學中如何進行提問才能最大程度地促進學生的學習?

二、小學科學課堂教學中優質提問特征分析

(一)優質提問具有明確的目的性

一個問題的目的性是由教學目標、學生的認知需求等多種因素共同決定的。課堂教學中教師不能盲目地提問,盲目的提問不但不會促進學生的思考與理解,反倒會帶給學生新的迷惑與困難。因此,教師在提問時需要明確:“問這樣一個問題,我的目的究竟是什么?我期望學生回答到什么程度?”只有這樣才能確保課堂教學中的提問有價值。

例如,C教師在引導學生思考如何驗證斜面坡度與斜面省力大小的關系時,提出問題“哪種斜面更省力?”隨后要求學生設計實驗方案驗證該問題。學生針對該問題的反應大多為“平一點兒的斜面省力”或“把木板兒放平”,而并未想到通過測量不同坡度的斜面所用力大小來判斷哪種斜面更省力,由此出現學習困難。在接下來的引導中,該教師也是費盡周折。事實上,這種情況的發生是由于教師提問的目的性不夠明確造成的。本意為探究斜面省力大小與坡度的關系,問題卻將學生的注意力引到了斜面上。對于同樣的內容,B教師的處理方法是先引導學生得知斜面省力大小不一樣的原因是斜面的坡度不同,進而分析改變斜面坡度的方法,最后提出問題,“驗證斜面省力大小與坡度大小的實驗方案應該怎樣設計呢?”這樣的引導與提問目的性明確,符合學生的知識基礎和認知需求,利于學生更好地學習。

(二)優質提問指向重要的課程內容

提問基于一定的內容,優質提問則應指向重要的課程內容。教師在教學過程中應清楚課程內容的主次,進而做到提問有其針對性。如此,便可避免過多的提問浪費在不重要的內容上,既耽誤了課上時間,又給學生帶來不必要的思維負擔。

根據表1所示,大部分教師將本節課的提問重點放在“斜面省力實驗探究”、“斜面坡度與省力大小關系探究”、“斜面在生產生活中的應用”三部分內容上,其中“斜面坡度與省力大小關系探究”提問最多。事實上,關于斜面的探究及應用正是本節課的重點內容,而且,關于斜面的探究也是本節課的難點所在。老師們如此設計提問,有利于教學重點的突出和教學難點的突破。但由表1也可清楚地看出:F教師在“斜面定義”部分進行了較多的提問,E教師在“斜面坡度與省力大小關系探究”部分提問較少,A教師在“斜面在生產生活中的應用”部分提問較少。從實際教學效果來看,F教師在“斜面定義”部分耗時較長,包含重要內容較少,學生學習的積極性有所減弱。E教師在“斜面坡度與省力大小關系探究”部分直接告訴學生斜面坡度的影響因素,學生缺乏思考,理解效果欠佳。A教師在“斜面在生產生活中的應用”部分僅是簡單地呈現了生活中應用斜面的例子,提問內容較少,學生掌握情況不盡理想。由此可見,偏離重要課程內容的提問會降低課堂效率,而缺乏指向重要課程內容的提問則會給學生帶來理解上的困難。

(三)優質提問可以激發學生的深刻思考

優質提問能夠激發學生的深刻思考,促進其深入地學習。像那種“是不是”、“對不對”、“能不能”的提問,學生無需思考便可作答,不屬于優質提問,應盡量少用。

例如,六位教師在確定了實驗方案之后,均提問“實驗過程中應該注意什么?”學生通過對先前討論的實驗方案進行思考,總結出進行該實驗應該注意的事項。這樣一來,學生既加深了對實驗的理解,又為接下來實驗的順利進行奠定了基礎。

又如F教師在處理“斜面省力實驗探究”這部分內容時,未引導學生思考設計出一個實驗方案,而是問道“老師也有一個實驗計劃,想不想看看?”在對給出的實驗計劃介紹完畢之后,F師又問道“按這個計劃進行實驗行嗎?”整個教學過程學生幾乎未進行深刻地思考。在表1統計的數據中,不包括此類無需學生思考的教師提問。

(四)優質提問具有清晰性、簡明性和可理解性

認知負荷理論指出,人的工作記憶容量是有限的,過多的無用信息會占用記憶容量,從而干擾人們對有用信息的加工處理。因此,為了提高教學效果,教師就要在教學過程中盡可能減少外部認知負荷,即減少無關信息對學生的干擾。課堂教學中教師的提問應避免啰嗦、模糊或晦澀難懂,而應做到陳述清晰、簡明、易于理解。

例如,在學生回答使用斜面搬送物品較好,是因為所用力較小時,D教師繼續提問“他談到一個科學問題,力是如何變化的?換句話說就是斜面怎樣?”該教師本意為引導學生認識斜面省力的特點,卻因為提問不清晰給學生帶來了認知困難。又如該教師在實驗開始前提問學生實驗注意事項“在做這個實驗的時候,同學們你再考慮考慮,我們要注意哪些事情呢?哪些地方需要注意,或者說我們做實驗應該怎么做?”該提問不夠簡明。C教師在此處的提問為“在做實驗的時候,我們應該注意些什么呢?”顯然C教師的提問較簡明、清晰,避免了無關信息對學生的干擾。

對照課堂視頻仔細分析發現,提問過于啰嗦、模糊的現象不在少數。所以,為了避免此類問題的發生,教師應做到課前對每次提問仔細斟酌,嚴密推敲。

(五)優質提問建立在學生已有知識經驗基礎上

維果茨基的“最近發展區理論”認為,學生的發展有兩種水平,一是學生的現有發展水平,二是學生的可能發展水平,兩種水平之間即為學生的最近發展區。教師的教學應該著眼于學生的最近發展區,以學生的現有發展水平為基礎,促進其達到可能的發展水平。課堂教學中的優質提問是實現這一目標的重要手段。教師的提問應該建立在對學生知識背景的分析之上,使其“有所知而又求知”,最終通過問題的解決促進其發展。需要說明的是,與學生的已有知識經驗建立聯系的提問內容既可以是與已有知識經驗相一致的,也可以是與某些已有知識經驗相矛盾的。相矛盾的提問內容會引發學生的認知沖突,促進其學習。

例如,E教師在教授“斜面在生產生活中的應用”部分時,進行提問“如果有兩個螺絲釘,一個螺紋比較密,另一個螺紋比較稀,哪一個使用起來會更省力呢?”要能順利回答本題,學生需要知道斜面坡度與省力大小的關系以及螺絲釘哪里應用了斜面。事實上,通過本節課前面的學習,學生已經具備了這些知識。但學生尚不清楚螺紋的密與稀和斜面坡度的關系。該教師通過展示螺紋模型,使學生直觀地看出螺紋的密與稀和斜面坡度的關系。由此可見,該問題以學生的已有知識經驗為基礎,又超出了其現有發展水平,具有一定的思維容量,有效地促進了學生的學習。

提問是一項技術,優質提問則是一門藝術。通過對六位教師課堂教學中提問行為的分析,可以看出,教師的課堂提問還存在許多問題。優化提問,勢在必行。我們認為,教師首先要具有優質提問的意識,了解優質提問的特征。其次,在日常教學中教師要盡可能多提問題,在實踐中不斷提升自己的提問水平。如此,方可成就一個精彩的課堂。

(責任編輯:金傳寶)

鄭曉瑩/山東師范大學化學化工學院 盧 巍/山東省教學研究室