垂直分層種肥分施開(kāi)溝器試驗(yàn)研究

李 輝,吳建民,孫 偉,黃曉鵬,劉鵬霞

(1.蘭州城市學(xué)院,甘肅蘭州 730070;2.甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)工學(xué)院,甘肅蘭州 730070;3.甘肅省農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站,甘肅蘭州 730046)

垂直分層種肥分施開(kāi)溝器試驗(yàn)研究

李 輝1,吳建民2*,孫 偉2,黃曉鵬2,劉鵬霞3

(1.蘭州城市學(xué)院,甘肅蘭州 730070;2.甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)工學(xué)院,甘肅蘭州 730070;3.甘肅省農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站,甘肅蘭州 730046)

摘要為了優(yōu)化垂直分層種肥施開(kāi)溝器的結(jié)構(gòu)參數(shù),提高免耕播種機(jī)的作業(yè)質(zhì)量,以種肥間距為作業(yè)指標(biāo),采用正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)的方法,研究其結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)工作性能的影響。通過(guò)對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的極差和方差分析,得出影響種肥間距的因素主次為:開(kāi)溝器寬度>開(kāi)溝器I段下邊沿與II段下邊沿的高度差H>開(kāi)溝器I段下邊沿長(zhǎng)度;由方差分析知因素A×C的交互作用對(duì)指標(biāo)的影響呈極顯著水平,采用交互作用表進(jìn)一步分析因素的優(yōu)水平,得出較優(yōu)參數(shù)為:開(kāi)溝器寬度為6.0 cm、開(kāi)溝器I段下邊沿與II段下邊沿的高度差H為4.0 cm、開(kāi)溝器I段下邊沿長(zhǎng)度為3.5 cm。重復(fù)試驗(yàn)表明:種肥間距在3.5~4.5 cm之間。參數(shù)優(yōu)化后,機(jī)具播深一致性好,無(wú)種肥混施現(xiàn)象。

關(guān)鍵詞播種機(jī);開(kāi)溝器;種肥間距;正交試驗(yàn)

開(kāi)溝器是免耕播種機(jī)的關(guān)鍵部件之一[1~3],其結(jié)構(gòu)參數(shù)直接影響播種機(jī)的作業(yè)質(zhì)量[4~6]。多年來(lái)廣大農(nóng)機(jī)科研工作者研制了大量的免耕開(kāi)溝器[7~11],并進(jìn)行了大規(guī)模的推廣應(yīng)用,基本解決了中國(guó)北方免耕播種機(jī)對(duì)開(kāi)溝器的需求問(wèn)題,有力地促進(jìn)了中國(guó)北方保護(hù)性耕作的發(fā)展。但現(xiàn)有開(kāi)溝器在西北旱作農(nóng)業(yè)區(qū)使用時(shí)易造成種肥混施現(xiàn)象,導(dǎo)致燒苗,影響播種質(zhì)量,缺乏真正適應(yīng)西北雨養(yǎng)農(nóng)業(yè)區(qū)的免耕開(kāi)溝器。為此,課題組針對(duì)西北雨養(yǎng)農(nóng)業(yè)區(qū)的地域特點(diǎn)、開(kāi)溝器的功能及現(xiàn)有開(kāi)溝器的不足,研制了一種垂直分層種施開(kāi)溝器[12~14](見(jiàn)圖1)。該開(kāi)溝器一次可實(shí)現(xiàn)化肥和種子垂直分層施入,減小機(jī)械作業(yè)動(dòng)土量和作業(yè)阻力,提高了作業(yè)效率和播種質(zhì)量。

以種肥間距為作業(yè)指標(biāo),采用正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)的方法進(jìn)行試驗(yàn)研究,對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行極差分析和方差分析,得出影響種肥間距的因子主次,探索各因子對(duì)種肥間距影響的規(guī)律,以此優(yōu)化垂直分層種施開(kāi)溝器的結(jié)構(gòu)參數(shù)。

1試驗(yàn)設(shè)備與試驗(yàn)地概況

1.1開(kāi)溝器工作原理垂直分層種施開(kāi)溝器主要由鏟刃、鏟柄、開(kāi)溝器固定座、導(dǎo)肥板、導(dǎo)種板、側(cè)壁和散種板構(gòu)成。在播種作業(yè)中,開(kāi)溝器通過(guò)U型螺栓固定在播種機(jī)主梁架上隨播種機(jī)前進(jìn),鏟刃將土壤切開(kāi),側(cè)壁將土壤向兩邊推擠,形成肥溝,導(dǎo)肥板將化肥輸送到溝底,同時(shí)通過(guò)側(cè)壁的階臺(tái)結(jié)構(gòu)使土壤先從開(kāi)溝器I段回落對(duì)化肥覆蓋,側(cè)壁Ⅱ段結(jié)合散種板將Ⅰ段初步形成的種溝溝底刮平并壓實(shí),將種子成條鋪灑在該播種帶上,最后通過(guò)土壤自然回落和鎮(zhèn)壓覆土裝置的作用將種子覆蓋并鎮(zhèn)壓,完成一個(gè)播種工序。

側(cè)壁Ⅱ段結(jié)合散種板將Ⅰ段初步形成的種溝刮平壓實(shí),避免種子從土塊間隙掉陷進(jìn)正下方的肥溝中,刮平溝底還能保證播深一致性。

1.2試驗(yàn)區(qū)自然條件田間試驗(yàn)在甘肅省定西市李家堡鎮(zhèn)甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)試驗(yàn)基地進(jìn)行,該地區(qū)位于甘肅省中部,為典型的黃土高原雨養(yǎng)農(nóng)業(yè)代表區(qū),氣候?qū)僦袦貛Ц珊怠敫珊祬^(qū),土壤為黃綿土,年平均日照2 500.1 h,年均氣溫6.3 ℃,極端最高溫34.3 ℃,極端最低氣溫零下27.1 ℃,正常年降水量400 mm左右,多集中在秋季,年蒸發(fā)量高達(dá)1 500 mm。

試驗(yàn)地地勢(shì)平坦沒(méi)有翻耕,耕層土壤平均含水率為16.7%,土壤堅(jiān)實(shí)度為2.36 kg/cm2,供試小麥品種為“西旱2號(hào)”,試驗(yàn)用肥為尿素(含N 46%),施用量為150 kg/hm2,配套動(dòng)力為8.8 kW的手扶拖拉機(jī),II檔作業(yè)(作業(yè)速度0.86 m/s),機(jī)具播幅為100 cm,行距20 cm。

2試驗(yàn)方法

將制作好的垂直分層種施開(kāi)溝器安裝在自主研制的小型山地免耕播種機(jī)上,于2012年3月進(jìn)行田間施肥播種試驗(yàn),試驗(yàn)后挖開(kāi)溝槽斷面,輕輕用毛刷在斷面上刷出種子和化肥,用直尺測(cè)量種子和肥料的垂直距離;采用正交試驗(yàn)的方法,得出各因素之間的優(yōu)化組合。

2.1試驗(yàn)指標(biāo)的確定為了使播種機(jī)種肥間距一致性好,無(wú)種肥混施、燒苗現(xiàn)象,提高肥料利用效率,需對(duì)垂直分層種施開(kāi)溝器進(jìn)行定量的分析研究。為此,參照行業(yè)業(yè)內(nèi)人士的觀點(diǎn)和相關(guān)文獻(xiàn),確定了垂直分層種施開(kāi)溝器試驗(yàn)結(jié)果的指標(biāo)為種肥間距。由以往的經(jīng)驗(yàn)知道種肥間距是一個(gè)范圍,而不是一個(gè)定值[15-16],根據(jù)文獻(xiàn)[15]中小麥種植農(nóng)藝要求,一般施用尿素時(shí)種肥間距在3.5~4.5 cm之間,為了便于正交分析,取種肥間距的平均值為4 cm,同時(shí)將試驗(yàn)指標(biāo)進(jìn)行轉(zhuǎn)化,轉(zhuǎn)化成種肥間距測(cè)量值與農(nóng)藝要求平均值的偏差,轉(zhuǎn)化后試驗(yàn)指標(biāo)偏差值要求越小越好。

種肥間距測(cè)量值與農(nóng)藝要求平均值的偏差值計(jì)算:

(1)

式中:S——測(cè)定的種肥間距(cm);T——偏差值(%)。

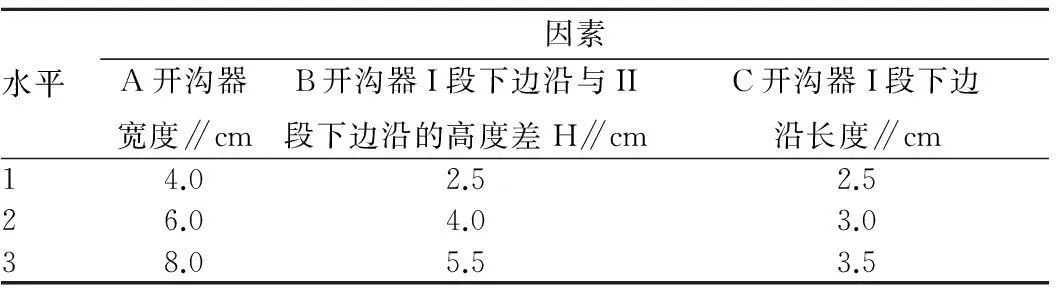

2.2試驗(yàn)因素及水平由理論分析可知,影響種肥間距的因素有土壤特性、地里殘茬情況、土壤含水率、開(kāi)溝器寬度、開(kāi)溝器I段下邊沿長(zhǎng)度L、開(kāi)溝器I段下邊沿與II段下邊沿的高度差H等。影響試驗(yàn)指標(biāo)的因素很多,其中有些因素雖然非常重要,但人們無(wú)法控制,如土壤的含水量、地里的雜草狀況等因素。因此,試驗(yàn)因素選擇了人們可以控制又對(duì)試驗(yàn)指標(biāo)影響最主要的因素。由以往的經(jīng)驗(yàn)得知,各因素之間的交互效應(yīng)對(duì)試驗(yàn)指標(biāo)有重要影響,所以試驗(yàn)也考慮了各因素之間的交互作用對(duì)指標(biāo)的影響。試驗(yàn)的因素及水平見(jiàn)表1,正交試驗(yàn)選用L27(313)的正交表來(lái)安排。

表1 試驗(yàn)因素及水平

注:根據(jù)同類型開(kāi)溝器結(jié)構(gòu)參數(shù)和原開(kāi)溝器設(shè)計(jì)的經(jīng)驗(yàn)得出各因素的取值范圍。

3結(jié)果與分析

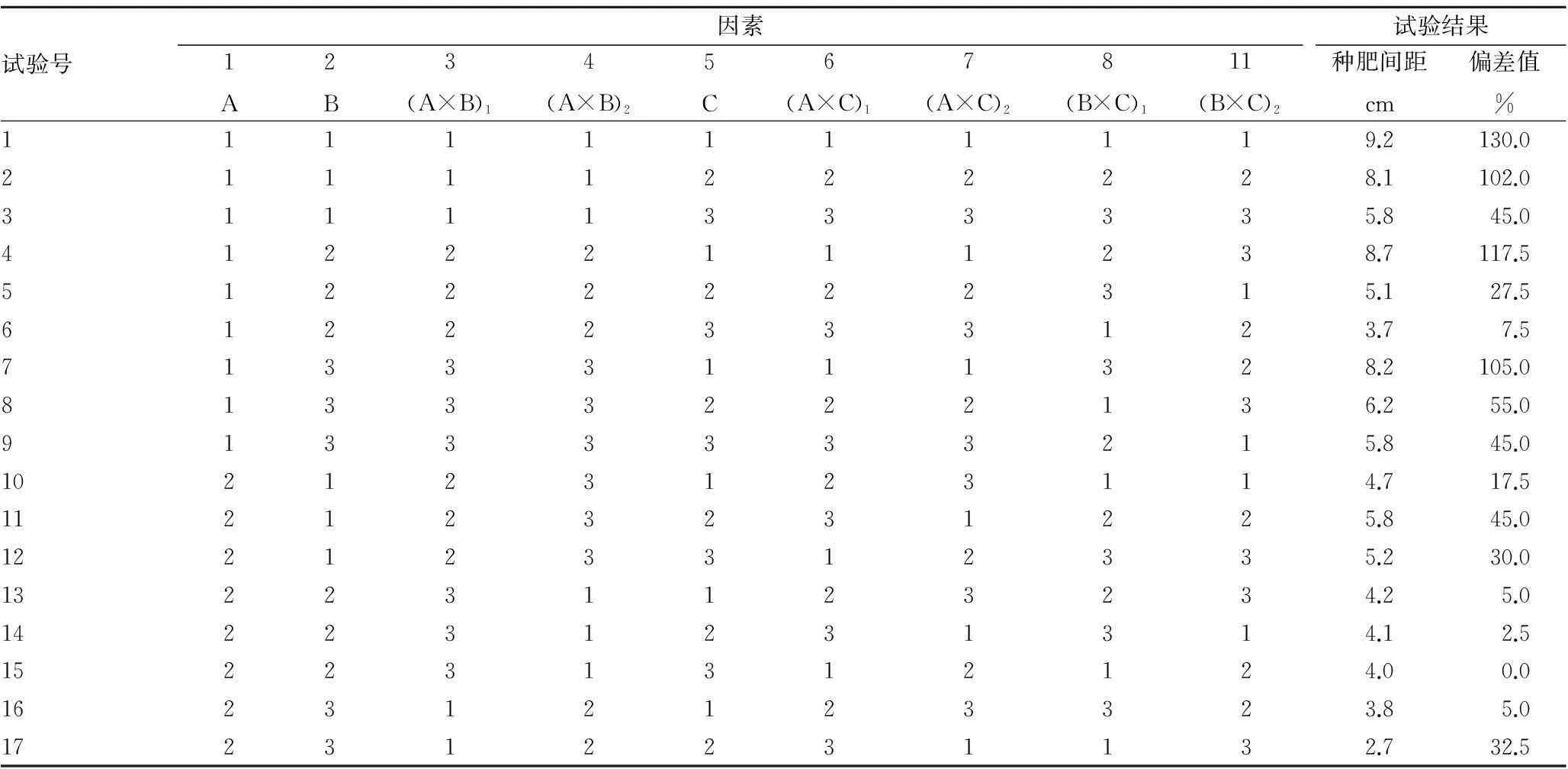

根據(jù)考察因素及水平選用L27(313)的正交表來(lái)安排試驗(yàn)[17],試驗(yàn)方案與結(jié)果見(jiàn)表2。

表2 試驗(yàn)方案與結(jié)果

接下表

續(xù)表2

由表2可知,各因素的優(yōu)水平和因素主次順序依次為A2>[(A×C)2]3>[(A×C)1]3>[(B×C)1]3>[(A×B)1]3>B2>[(B×C)2]3>C2>[(A×B)2]2。因此,在該組合中,開(kāi)溝器寬度占據(jù)了首要位置,A、C交互作用次之,因素A、C的交互作用對(duì)指標(biāo)值的影響大于因素B和C對(duì)指標(biāo)值的影響,也大于因素A、B及因素B、C交互作用的大小[18-19]。為了得到最優(yōu)的水平組合,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行方差分析[15-16]。

因素A、交互作用A×C對(duì)試驗(yàn)指標(biāo)的影響呈極顯著水平,其余因素及交互作用對(duì)試驗(yàn)指標(biāo)的影響不顯著(FA=14.96,F(xiàn)A×C=8.58,臨界值F0.01(2,8)=8.65)。由于試驗(yàn)結(jié)果的指標(biāo)是種肥間距與平均值的偏差值,數(shù)據(jù)越小說(shuō)明該開(kāi)溝器的種肥間距一致性較好,無(wú)種肥混施現(xiàn)象,作業(yè)效果好。因此,最好的結(jié)構(gòu)參數(shù)為A2B2C2,這結(jié)果與極差分析結(jié)果相一致。

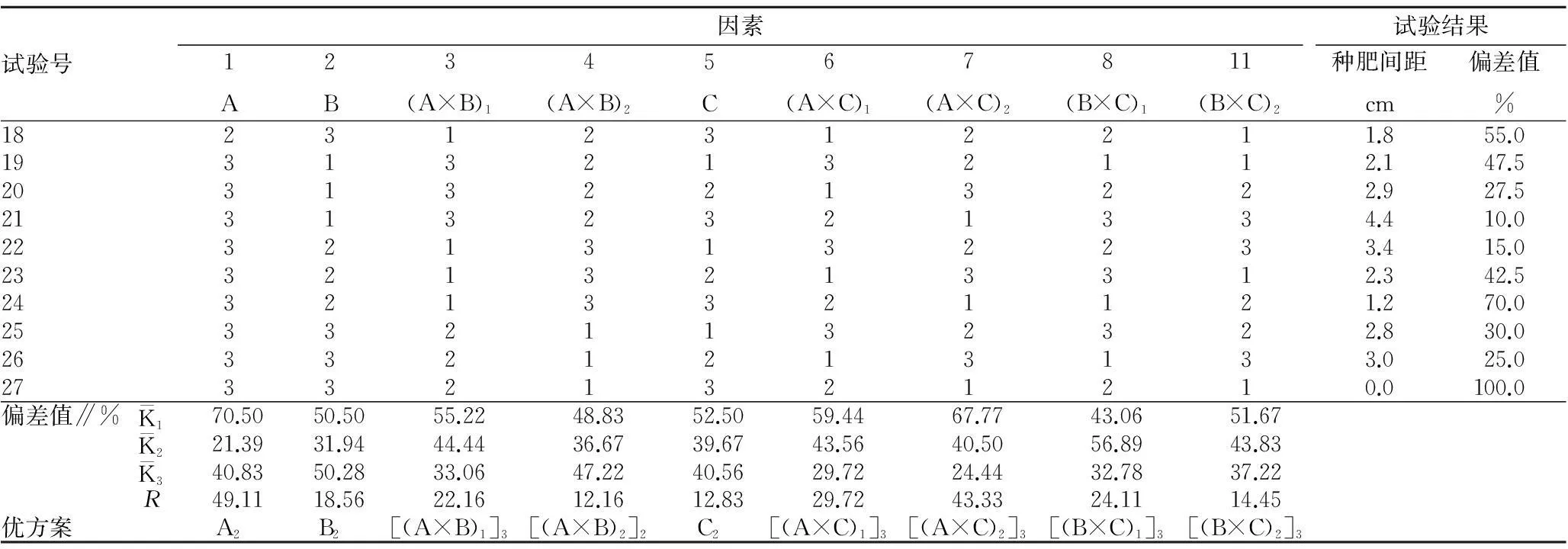

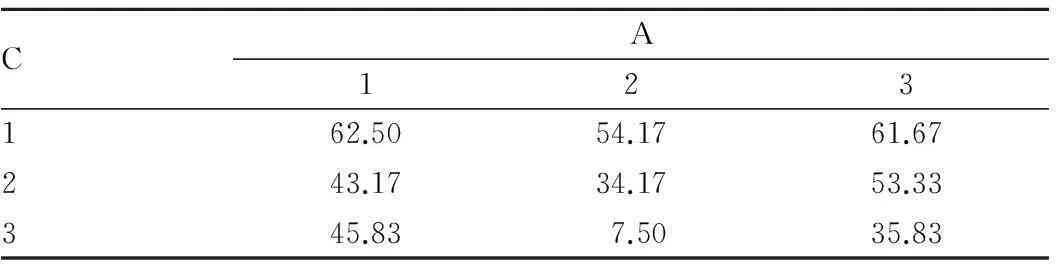

由以上分析可知,A×C的交互作用對(duì)指標(biāo)值的影響僅次于因素A,而且呈極顯著水平,為了進(jìn)一步確定因素A×C的優(yōu)水平,進(jìn)行了A與C的交互作用分析結(jié)果見(jiàn)表3。

表3 A和C對(duì)指標(biāo)值的交互效應(yīng)

從表3可以看出,當(dāng)A取第2水平,C取第3水平時(shí),試驗(yàn)結(jié)果為7.5,是試驗(yàn)結(jié)果中的最小值,但從表中也可以看出當(dāng)A取第2水平,C取第2水平時(shí),試驗(yàn)結(jié)果為34.17,僅次于A2C3,兩者試驗(yàn)結(jié)果較接近。為此,綜合考慮開(kāi)溝器結(jié)構(gòu)參數(shù)、作業(yè)阻力、農(nóng)業(yè)種植要求和因素B與C對(duì)試驗(yàn)指標(biāo)的影響不顯著,而A、C交互作用對(duì)試驗(yàn)指標(biāo)的影響呈極顯著水平,因而試驗(yàn)因素按具有良好綜合性能的15號(hào)試驗(yàn)選取A2B2C3為最佳試驗(yàn)方案,即開(kāi)溝器寬度為6.0 cm、開(kāi)溝器I段下邊沿與II段下邊沿的高度差H為4.0 cm、開(kāi)溝器I段下邊沿長(zhǎng)度為3.5 cm。

4結(jié)論

(1)通過(guò)極差分析和方差分析得出了,影響指標(biāo)值的因素主次順序?yàn)殚_(kāi)溝器寬度>開(kāi)溝器I段下邊沿與II段下邊沿的高度差H>開(kāi)溝器I段下邊沿長(zhǎng)度。在該試驗(yàn)條件下,其指標(biāo)值最佳的參數(shù)組合為開(kāi)溝器寬度為6.0 cm、開(kāi)溝器I段下邊沿與II段下邊沿的高度差H為4.0 cm、開(kāi)溝器I段下邊沿長(zhǎng)度3.0 cm。

(2)因素A×C的交互作用對(duì)指標(biāo)值的影響呈極顯著水平,通過(guò)試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析和綜合考慮垂直分層種施開(kāi)溝器的結(jié)構(gòu)參數(shù)和種植農(nóng)藝要求,確定最佳試驗(yàn)方案應(yīng)為垂直分層種施開(kāi)溝器最佳的結(jié)構(gòu)參數(shù)組合為開(kāi)溝器寬度為6.0 cm、開(kāi)溝器I段下邊沿與II段下邊沿的高度差H為4.0 cm、開(kāi)溝器I段下邊沿長(zhǎng)度3.5 cm。

參考文獻(xiàn)

[1] 姚宗路,王曉燕,高煥文,等.小麥免耕播種機(jī)種肥分施機(jī)構(gòu)的改進(jìn)與應(yīng)用效果[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2007,23(1):120-124.

[2] 姚宗路,高煥文,王曉燕,等.小麥免耕播種機(jī)開(kāi)溝器對(duì)作物生長(zhǎng)的試驗(yàn)研究[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2007,23(7):117-121.

[3] 李兵,李洪文.2BMD-12型小麥對(duì)行免耕播種機(jī)的設(shè)計(jì)[J].農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào),2006,37(3):35-38.

[4] 張中鋒,丁宏斌.2BLGF-13行壟作溝灌分層施肥麥類播種機(jī)的設(shè)計(jì)[J].中國(guó)農(nóng)機(jī)化,2012(6):74-77.

[5] 姚宗路,王曉燕,李洪文,等.2BMD-12型小麥對(duì)行免耕施肥播種機(jī)改進(jìn)與試驗(yàn)研究[J].干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究,2005,23(5):46-51.

[6] 樊高瓊,鄭亭,陳溢,等.耕作方式、播深及覆土對(duì)機(jī)播套作小麥群體質(zhì)量和產(chǎn)量的影響[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2011,27(14):20-25.

[7] 王慶杰,姚宗路,高煥文,等.楔刀型免耕開(kāi)溝器設(shè)計(jì)與試驗(yàn)[J].機(jī)械工程學(xué)報(bào),2008,44(9):177-182.

[8] 姚宗路.楔刀型免耕開(kāi)溝器研究[D].北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué),2008.

[9] 張小麗,張晉國(guó),李江國(guó),等.雙層施肥旋耕播種機(jī)的設(shè)計(jì)[J].農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào),2006,37(11):49-51.

[10] 羅紅旗.基于Inventor的免耕播種機(jī)組合式開(kāi)溝器設(shè)計(jì)[J].農(nóng)機(jī)化研究,2014(4):110-113.

[11] 顧耀權(quán),賈洪雷,郭慧,等.滑刀式開(kāi)溝器設(shè)計(jì)與試驗(yàn)[J].農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào),2013,44(2):38-42.

[12] 李輝,吳建民,孫偉.垂直分層種施開(kāi)溝器的設(shè)計(jì)與試驗(yàn)研究[J].甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2010,45(2):143-146.

[13] 孫偉,吳建民,黃曉鵬,等.2BFM-5型山地免耕播種機(jī)的設(shè)計(jì)與試驗(yàn)[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2011,27(11):26-31.

[14] 董麗梅.山地播種機(jī)的研究與設(shè)計(jì)[D].蘭州:甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué),2009.

[15] 楊文鈺.農(nóng)學(xué)概論[M].北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社,2002.

[16] 張水江,王耀發(fā).旱地冬小麥保護(hù)性耕作中的種肥分施[J].中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),1997(6):53-56.

[17] 何月娥.農(nóng)機(jī)試驗(yàn)設(shè)計(jì)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1986.

[18] 吳貴生.試驗(yàn)設(shè)計(jì)與數(shù)據(jù)處理[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1997.

[19] 陳魁.試驗(yàn)設(shè)計(jì)與分析[M].北京:清華大學(xué)出版社,1996.

中圖分類號(hào)S222.5+2文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼A文章編號(hào)0517-6611(2015)30-337-03

基金項(xiàng)目甘肅省農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金計(jì)劃項(xiàng)目(144NCNF177);甘肅省教育廳項(xiàng)目(2014A-096)。

作者簡(jiǎn)介李輝(1982- ),男,甘肅武山人,工程師,博士研究生,研究方向:農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程。*通訊作者,教授,博士生導(dǎo)師,從事保護(hù)性耕作機(jī)具研究與設(shè)計(jì)。

收稿日期2015-09-17

Experimental Study on Furrow Opener of a Vertical Stratified Application of Fertilizer and Seed

LI Hui1, WU Jian-min2*, SUN Wei2et al(1. Lanzhou City University, Lanzhou, Gansu 730070; 2. College of Engineering, Gansu Agricultural University, Lanzhou, Gansu 730070)

AbstractIn order to optimize structure parameters of furrow opener of a vertical stratified application of fertilizer and seed, improve work quality of no tillage planter, using vertical distance between seed and fertilizer as index, with the method of orthogonal experimental design, the effect of structural parameters on its working performance was studied. Through the experiment test for range analysis and variance analysis, concluding the important order of the factors influencing the deviation value is as follows: the width of furrow opener, height difference H between furrow opener I section under edge and II section under edge, the length of furrow opener I section under edge. By the analysis of variance of knowledge, effects of interaction of factors A, C for the index significantly, using the interactive table further analysis of excellent level factors, obtain optimization of structure parameters is as follows: the width of furrow opener is 6.0cm,height difference H between furrow opener I section under edge and II section under edge is 4.0 cm, the length of furrow opener I section under edge is 3.5cm. Repeat the test showed that: vertical distance between seed and fertilizer is 3.5-4.5 cm. After parameters optimization, sowing depth uniformity is good, no seed and fertilizer mixed phenomenon.

Key wordsPlanter; Furrow opener; Vertical distance between seed and fertilizer; Orthogonal experiment