我國能源消耗強度收斂性區域差異與影響因素分析

張勇軍 劉燦 胡宗義

(湖南大學 金融與統計學院,湖南 長沙410079)

一、引言

能源、材料和信息是現代經濟社會發展的三大支柱,其中能源作為人類賴以生存的物質基礎,是經濟社會發展的前提和保障。近年來,能源問題已經成為人們關注的熱點,過快的能源消耗速度嚴重威脅到了人類經濟社會的可持續發展。《我國國民經濟和社會發展十二五規劃綱要》明確指出要積極優化低梯度地區以及中部過度地區的能源結構,合理控制能源消費總量,降低能源消費強度。建國初期五個五年計劃的實施初步構建了我國重工業的基本框架,區域均衡發展策略使得我國中西部的產業結構偏重。由于產業結構的差異,我國各梯度地區之間能源消費強度也必然存在一定的差異。為了逐步降低能源消耗強度,縮小各地區之間能源消耗強度的差異,探究我國各地區的能源消費強度的收斂性和影響因素具有重要的現實意義。

在能源效率收斂性方面,國外學者研究較多。Mielnik和Goldemberg(2000)認為發展中國家的能源強度在1971-1992年間表現出一定的收斂性,這與工業化國家在能源清潔方面的技術轉移有很大的關系[1]。Markandya等 (2006)對東歐12個轉型國家和歐盟15國之間能源消耗強度的差異進行了研究,發現歐盟新老成員國的能源消耗強度存在收斂性,并且轉型國家的能源消耗強度的預測值明顯收斂于歐洲能源強度的平均值[2]。Liddle(2010)根據兩個大型數據集對全球范圍的能源強度收斂性進行了研究,結論表明,經濟合作與發展組織(OECD)和歐亞國家的能源強度表現出較強的持續收斂,而撒哈拉以南的非洲國家的能源強度雖然存在收斂,但收斂的速度比經合組織和歐亞國家慢[3]。國內學者對能源消耗強度收斂性的研究起步較晚,結論不盡相同。齊紹洲和羅威(2007)通過構建我國東西部能源消費強度差異和東西部人均GDP差異的函數,對我國各地區的能源消費強度收斂性及其差異進行了分析,研究表明,隨著人均GDP的收斂,我國東西部地區的能源消耗強度的差異是收斂的,但整體收斂速度慢于人均GDP的收斂速度[4]。師傅和張良悅(2008)基于變異系數研究發現我國能源效率整體是趨異的,但就區域層面而言,東部地區能源消耗強度存在收斂性,西部則表現出發散的跡象,而中部則呈現出逐漸向東部收斂的趨勢[5]。胡玉敏和杜綱(2009)采用空間計量的方法基于1986-2006年我國27個省區的數據對我國各省區的能源消耗強度收斂性進行了研究。研究發現各省區能源強度存在明顯的趨同現象和空間外溢現象[6]。李激揚(2012)運用面板數據進行計量分析發現我國能源消耗強度和全要素能源效率均存在條件β收斂[7]。

在能源消耗強度影響因素方面,國內外研究都比較多。Miketa A.(2001)采用39個國家10個制造業1971-1996年的數據,分析了部門工業經濟產出、資本形成以及工業能源價格對能源消耗強度的影響,發現資本形成不利于能源消耗強度的降低[8]。Fisher等(2004)運用工業企業的面板數據分析了1997-1999年間中國能源消耗強度下降的原因,研究表明能源相對價格、能源R&D支出,企業產權改革以及中國的產業結構調整均對能源消耗強度的降低有積極作用[9]。王玉潛(2005)運用投入產出法,分別從生產和使用的角度研究技術因素和結構因素對能源消耗強度的影響,并建立能源消耗強度因素模型對能源消耗強度進行因素分析。結果表明能源技術進步能降低能源消耗強度,而需求結構的變動則會提高能源消耗強度[10]。劉暢、孔憲麗、高鐵梅(2008)將技術進步、能源價格、高能耗出口貿易結構、產權結構以及能源替代等因素引入理論模型,研究其對工業行業能源消耗強度的影響[11]。屈小娥,袁曉玲(2009)采用1998-2006年全國30個省市自治區的面板數據分析了我國能源消耗強度的影響因子,研究表明經濟發展、第三產業的發展以及制度因素能有效地促進我國東、中、西三大地區的能源消耗強度的降低,而工業化水平的提高和第二產業的發展則不利于中西部地區的能源消耗強度的降低,對東部地區則相反[12]。陳仲常、謝小麗(2011)采用因子分析法對能源消耗強度的下降原因進行分析,發現效率份額中的全要素生產率、對外開放程度和能源價格的市場化水平是導致能源強度下降的主要原因,而不合理的能源消費結構則使得中國的能源消耗強度仍然處于偏高的水平[13]。

綜上所述,在能源消耗強度收斂性方面,國外學者主要聚焦于國家之間的收斂性分析,而國內對能源消耗強度的收斂性研究尚處于摸索階段,研究所用方法不盡相同,所得結論存在較大差異,尚未有學者采用分位數回歸的方法對其進行研究;在能源強度影響因素方面,國內外學者多數從技術因素,結構因素、價格因素和規模因素等方面分析其對能源消耗強度的影響,并且現有文獻大都利用省際面板數據建立面板模型進行分析,忽略了空間自相關因素的存在,這在一定程度上會影響結論的完整性和可靠性。本文在總結前面學者研究的基礎上,采用面板數據的分位數回歸方法對我國省際能源消耗強度進行絕對β收斂檢驗,分析我國不同地區能源消耗強度收斂性的差異,然后引入空間因素,建立空間計量模型對影響我國能源消耗強度的影響因素進行分析。

二、模型與數據

(一)面板數據分位數模型

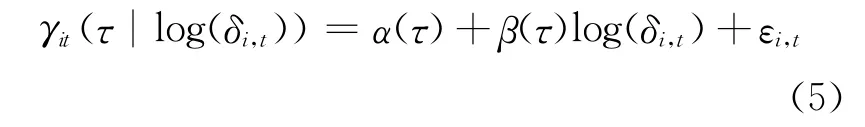

本文基于收斂假說[14],建立面板數據分位數收斂模型來對我國省際能源消耗強度進行絕對β收斂檢驗。收斂的定義是初期人均產出水平較低的經濟實體較之初期人均產出水平較高的經濟實體能以更快的速度增長,由此兩個經濟實體的人均產出水平差距就會逐漸縮小直至水平趨同。能源消耗強度的絕對β收斂是指隨著時間的推移,我國各地區的能源消耗強度差異會越來越小,最后趨于同一水平。首先根據經濟增長的收斂模型[14],建立能源效率的收斂模型。

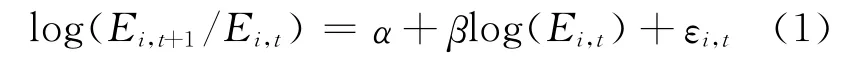

其中log(Ei,t)表示第i個地區第t年的能源效率的對數值,log(Ei,t+1/Ei,t)表示第i個地區第t年的能源效率的年增長率。因為能源消耗強度δit和能源效率Eit互為倒數,故式(1)可以轉化為

式(2)變形得

將模型寫成如下形式

根據分位數回歸模型的定義,在式(4)的基礎上進一步將能源消耗強度絕對β收斂模型表示成如下形式

式(5)即為能源消耗強度的面板數據分位數收斂模型,其中γit=log(δi,t+1/δi,t),α(τ)和β(τ)為給定τ分位數下解釋變量的系數。log(δi,t+1/δi,t)表示第i個地區第t年的能源消耗強度的下降率(即能源利用效率的增長率),當β(τ)小于0時,表示各地區的能源消耗強度下降率和初始能源消耗強度呈反向變化關系(此處能源下降率為負數,β(τ)絕對值越大,負得越多),即能源消耗強度高的地區較之能源消耗強度低的地區以更快的速度降低能源消耗強度,各地區的能源消耗強度最終會趨于絕對β收斂;反之,當β(τ)大于0時則說明各地區的能源消耗強度下降率和初始能源消耗強度呈正向變化關系,各地區的能源消耗強度成發散狀態,不存在絕對β收斂。

(二)空間計量模型

空間計量經濟學認為,地理空間上的某一經濟實體的某些屬性值和與它相鄰的經濟實體上的同一屬性值是相關的,即區域之間存在空間自相關性。為了研究我國能源消耗強度的影響因素,并使得研究更具說服力和實際意義,本文將空間因素納入模型進行考量建立面板數據空間計量模型[16]。空間計量模型一般分為兩種:空間滯后模型(SAR)和空間誤差模型(SEM)。SAR模型主要考量地區間相同變量是否具有溢出效應,因變量之間的空間自相關關系通過因變量的空間滯后項來反應,SEM模型與SAR模型的不同點在于,SEM模型的空間依賴性存在于擾動誤差項中。本文引入人均GDP、產業結構、科技發展水平和能源消費結構等經濟變量,建立如下關于能源消耗強度的SAR和SEM模型

式(6)、式(7)即為探索能源消耗強度影響因素的面板數據空間計量模型,其中log(δi,t)為第i個地區第t年的能源消耗強度的對數值,LNRGDPit、GSit、TSit、ESTRit分別表示人均GDP,產業結構,科技發展水平,能源消費結構。ωij為空間權重矩陣的第i行第j列的元素,若省份i和j相鄰則取1,不相鄰則取0,令ωij=0,排除自身的影響。∑jωijlog(δit)為空間滯后變量,ρ表示空間回歸相關系數,其估計值表示各省能源消耗強度的空間相關性的大小和方向。∑jωijεit為空間滯后誤差項,λ為空間誤差自相關系數,表示鄰近地區能源消耗強度的誤差沖擊對本地能源消耗強度的影響強度。

(三)數據說明

本文采用全國29個省1995-2010年的面板數據,數據均來自《新中國60年統計資料匯編》、《中國統計年鑒》和《2011能源統計年鑒》,其中西藏、臺灣、澳門和香港數據因為缺失較多,故不做分析,重慶和四川的數據合并。部分省份缺失部分年份的數據,采用線性插值法補齊。

能源消耗強度(δ)采用的是各地區能源消耗總量和各地區GDP的比值。能源消耗總量包括煤炭、石油、天然氣等,單位為萬噸標準煤。各地區GDP以1952年為基期,單位為億元。能源消耗強度單位為噸標準煤/萬元,根據模型要求,對能源消耗強度取對數。

人均 GDP(LNRGDP)采用各地區GDP(gdp)和各地區總人口數(popu)的比值的對數值;產業結構(GS)采用各地區第二產業增加值(industry)占各地區生產總值(gdp)的比重,第二產業主要包括工業和建筑業,是相對能耗較大的產業,所以本文將第二產業占GDP的比重引入考察產業結構對能源消耗強度的影響;科學技術水平(TS)采用的是各地區的人均技術市場成交額(tec)的對數值來代替,旨在考量科學技術水平對降低能源消耗強度的貢獻;能源消費結構(ESTR)采用各地區煤炭消耗量和能源消耗總量(energy)的比值。

表1給出了各變量的基本統計值,其中1995年山西的能源消耗強度最大,約為6.11噸標準煤/萬元,到2010年,山西省的能源消耗強度已降至1.83噸標準煤/萬元。以2010年北京的能源消耗強度最低,約為0.49噸標準煤/萬元。由此可見,我國能源消耗強度存在比較大的地域差異,同時總體來說呈下降趨勢。

表1 各變量的描述性統計值

三、實證分析

(一 )分位數回歸結果

本文采用Hausman檢驗對模型進行選擇[17],Hausman檢驗統計量為2.781 04,P值 =0.09,故拒絕原假設,將模型設定為固定效應模型。基于模型(5)本文采用 R.2.13.0對數據進行分位數回歸分析,回歸結果見表2。由表2可知,在能源消耗強度的九個分位數中,前0.1到0.5分位數β小于0,且全部在0.01的置信水平上通過顯著性檢驗,并且隨著分位數的增加,β的絕對值越來越小,由此可見能源消耗強度低的地區存在絕對β收斂,并且能源消耗強度越低,收斂越強。0.6到0.9分位數β大于0,且隨著分位數的減小,β的絕對值越小,由此可見能源消耗強度高的地區不存在絕對β收斂,但是隨著能源消耗強度的降低,能源消耗強度存在絕對β收斂的趨勢。

表2 分位數回歸結果

由此可知,能源消耗強度的收斂性確實在我國區域間存在一定的差異,這種差異與各地區的能源消耗強度的差異有關。以此為基礎,下面本文通過對應分析,將能源消耗強度的不同與我國的經濟區域劃分聯系起來對能源消耗收斂性進行分析。

(二)對應分析結果

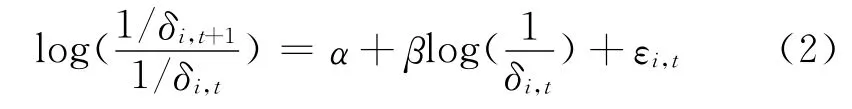

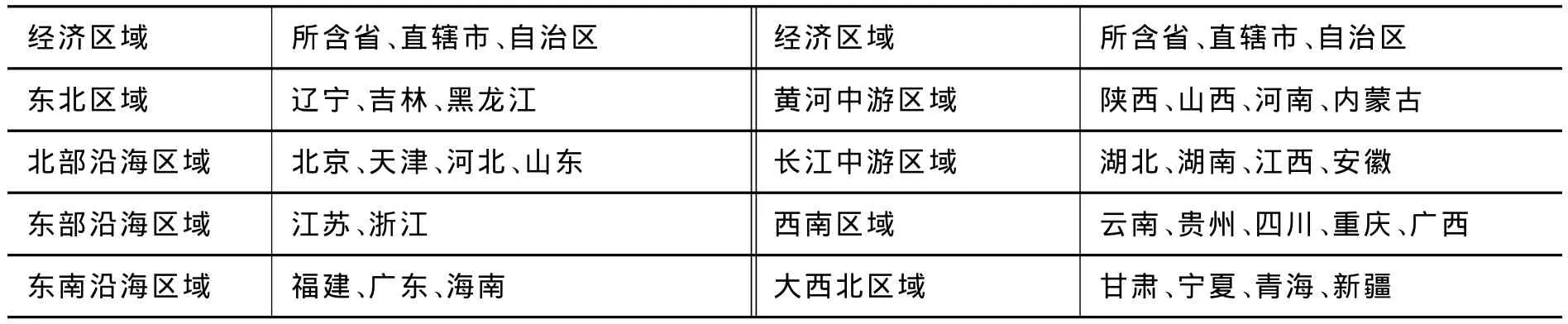

本文參考李善同[18]、張虎[19]等關于經濟區域的分類方法,把29個省、直轄市和自治區劃分為8個經濟區域,劃分標準見表3。

為了直觀的分析我國各地區之間的能源收斂性差異,接下來本文結合分位數回歸結果進行雙變量對應分析。這里兩變量均為品質變量,同時為了重點分析能源消耗強度水平與經濟區域各類別之間的聯系,而非它們之間的差異,選取對稱化(symmetrical)方法,用SPSS16.0得到的分析結果,如圖1

表3 經濟區域劃分標準

圖1 對應分析結果圖

由圖1可以看出,我國八個經濟區域的能源消耗強度大致可以分為兩類,其中西南地區、大西北地區、黃河中游地區和東北地區歸為能源消耗強度較高的一類,東南沿海地區、東部沿海地區、長江中游地區和北部沿海地區歸為能源消耗強度較低的一類。結合上文β絕對收斂的分位數回歸結果可以看出,西南地區、大西北地區、黃河中游地區和東北地區作為能源消耗強度較高的地區回歸結果中β值大于0,能源消耗強度不存在絕對β收斂;而東南沿海地區、東部沿海地區、長江中游地區和北部沿海地區作為能源消耗強度較低的地區回歸結果中β值小于0,能源消耗強度存在絕對β收斂。對此,本文認為可以從我國地區間產業結構差異方面進行原因分析。建國初期五個五年計劃的實施初步構建了我國重工業的基本框架,區域均衡發展策略使得我國中西部的產業結構偏重。由于產業結構的差異,我國各梯度地區之間能源消費強度也必然存在一定的差異。西南地區、大西北地區、黃河中游地區和東北地區礦產資源豐富,工業基礎雄厚,成為我國高能耗產業發展的主要地區,高能耗產業規模迅速擴張與較低的能源利用效率的矛盾阻礙了這些地區能源消耗強度的降低,使其呈現發散狀態。而東南沿海地區、東部沿海地區、長江中游地區和北部沿海地區的產業結構則是以輕工業為主,近年來以出口為主的多種加工工業和制造業發展迅猛,低投入、低消耗、低排放,高產出、高質量、高效益的集約型增長方式對于節能降耗起到了巨大的促進作用,因此其能源消耗強度呈現收斂態勢。

綜上可知,我國能源消耗強度并不存在全國范圍內的收斂性,也就是說從長期來看,我國的經濟發展必然嚴重受到能源短缺的制約,因此降低我國各地區尤其的中西部地區的能源消耗強度成為社會發展的必然要求。下面本文就如何降低能源消耗強度對能源消耗強度的影響因素進行空間計量分析。

(三)空間自相關檢驗

在運用空間計量模型前,通常要先對各省份相同屬性的數據進行空間自相關的檢驗。空間自相關分為全局自相關和局域自相關,本文分別采用Moran I指數法和 Moran I散點圖法來判斷是否存在全局自相關和局域自相關全局Moran I指數的計算公式為

本文根據1995-2010年的29個省市的能源消耗強度數據,采用matlab的空間計量工具包得出Moran I指數及其檢驗結果見表4。由表4可知,Moran I指數均為正數,且都在1%水平下通過了顯著性檢驗。表明各地區之間的能源消耗強度在所考察的年份里存在一定的空間正自相關性。

表4 1995-2010年我國各地區能源消耗強度的Moran I指數統計值

由于Moran I指數法并不能檢驗局部空間上的自相關性,具有一定的局域性,接下來本文采用Moran散點圖法來檢驗能源消耗強度的局域自相關性。檢驗局域自相關性的Moran I散點圖是根據(Yi,W_Yi)來繪制的,本文中,Yi表示標準化的第i個省份的能源消費強度的對數值,W為空間矩陣,W_Yi表示W*Yi,即與第i個省份相鄰的地區的能源消耗強度的平均值。通過散點圖中各個省份的分布可以分析每個省份與相鄰省份的空間相關關系:第一、三象限的點表示存在空間正相關的省份,即能源消耗強度大的省份和能源消耗強度小的省份分別存在正的集聚現象[20]。第二、四象限的點表示存在空間負相關的省份,即能源消耗強度小的省份其周邊省份的能源消耗強度大,能源消耗強度大的省份其周邊省份的能源消耗強度小。圖2,圖3分別為2000年和2010年能源消耗強度 Moran I散點圖和LISA集聚圖。

圖2 2000年和2010年能源消耗強度的Moran I散點圖

圖2 2000年(左)和2010年(右)能源消耗強度的LISA集聚圖

由圖2可以看出大部分的點都分布在第一、三象限,說明我國大部分地區的能源消耗強度都存在正的空間自相關關系。結合圖2和2000年各地區的能源消耗強度數據,可以看出位于第一象限的省份有河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、貴州、云南、甘肅、青海、寧夏、新疆。位于第三象限的有天津、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖南、廣東、廣西、海南。位于第二象限的有北京、四川、陜西。2010年除個別省份變動外,其他省份在散點圖中的分布沒有發生改變。由此可見,我國各地區的能源消耗強度之間存在明顯的區位集聚效應,并且十年來分布格局沒有發生較大改變。為了使結論更加直觀,可以結合LISA集聚圖進行分析。由圖3可以看出能源消耗強度大的省份集聚大西北地區和黃河中游地區,而能源消耗強度較小的省份則集聚以浙江為中心的東部沿海地區和以廣東為中心的東南沿海地區,這與前文對應分析的結論相一致。

因此,由 Moran I指數、Moran I散點圖和LISA集聚圖得出的結論可以看出我國各地區能源消耗強度存在一定的空間自相關性,這為本文下面運用空間計量模型分析能源消耗強度的影響因素提供了理論依據。

(四)SAR和SEM模型結果

雖然由Moran指數法、Moran散點圖以及LISA集聚圖可以看出,我國各地區能源消耗強度存在一定的空間自相關性,但是要檢驗是否能夠建立空間計量模型,同時在SAR和SEM模型中選擇效果最好的模型還需要進一步的分析。本文采用LM檢驗及其穩健形式檢驗和擬合優度系數等統計量甄選較好的模型,如果LMlag和LMerror都不顯著,則選用傳統面板數據模型;如果LMlag顯著而LMerror不顯著則選用空間滯后模型(SAR);如果LMerror顯著而LMlag不顯著則選用空間誤差模型(SEM);如果LMlag和LMerror都顯著,則觀察robust-LMlag和robust-LMerror,如果robust-LMlag比robust-LMerror顯著,則采用空間滯后模型(SAR);如果robust-LMerror比robust-LMlag顯著,則采用空間誤差模型(SEM)[21]。表5給出了LM 檢驗結果,為了比較模型優劣,使模型選擇更具說服力,這里同時給出了傳統面板數據模型的估計結果。

由表5可知,傳統面板數據模型的擬合優度系數為0.489,模型擬合不是很理想。同時Durbin-Watson和Moran檢驗結果表明模型存在一定的自相關性,這進一步說明了空間面板數據模型的必要性。LM檢驗中LMlag和LMerror檢驗統計量都顯著,robust-LMerror和robust-LMlag檢驗統計量顯著并且相差不大。由此看出,建立空間計量模型具有可行性。同時為了使模型甄別更具說服力,本文結合SAR和SEM模型的估計結果(見表6)及其擬合優度系數、對數似然值進行模型選擇。

表5 傳統面板數據模型估計結果

由表6可知,空間自相關系數估計和空間誤差回歸系數估計都在1%的水平下通過顯著性檢驗,進一步說明了我國的能源消耗強度在地理空間上存在空間自相關性。除了SAR模型和SEM模型中隨機效應的TS系數估計值未通過顯著性檢驗外,其他變量系數均在1%的水平下通過顯著性檢驗,且模型擬合優度都達到90%以上。同時Hausman檢驗P值均小于0.05,拒絕采用隨機效應的原假設。綜合兩種模型的估計結果來看,SEM固定效應模型的的擬合優度系數值和對數似然值均高于其他模型,分別為95.64%和364.664 95,故采用SEM固定效應模型進行估計結果分析。

由表6中的SEM固定效應模型的估計結果可以看出,所有估計參數均通過顯著性檢驗,空間誤差回歸系數為-0.270,說明能源消耗強度在各省份之間存在溢出效應。其中LNRGDP參數估計值為-0.589,表明人均GDP的增加能夠降低能源消耗強度,即經濟的發展對降低能源消耗,提高能源利用效率起促進作用。GS的系數為1.945,表明產業結構中第二產業比重的增加會提高能源消耗強度,這與預期相一致。如果產業結構不合理,將直接導致能源消耗總量的增加,加之第二產業的能源利用水平偏低,能源消耗強度就會居高不下,從而阻礙建設資源節約型社會的步伐。TS的系數為-0.016,表明科技發展水平的提高對降低能源消耗強度有一定的促進作用。科學技術的進步,尤其是能源科技的發展是提高能源效率,解決能源短缺問題的至關重要的一環。例如智能電網、清潔高效發電技術、第四代核電、海上風電等這些炙手可熱的創新能源技術正在引起一場能源產業的巨大變革。大力發展清潔能源技術,開發新能源是我國降低能源消耗強度,建設資源節約型社會的必然要求。ESTR的系數為0.002,表明能源消費結構中煤炭比重的增加會提高能源消耗強度。煤炭的利用效率是很低的,環境污染也較嚴重,在我國各省份的能源消費結構中,煤炭的比重一直都很高,一些省份近十年來煤炭的消費比重甚至高達90%,例如安徽、內蒙古、河北。由此可見,高水平的煤炭比重是我國的能源消耗強度偏高的原因之一。

表6 SAR和SEM模型的估計結果

四、結論和政策建議

本文通過對我國區域能源消耗強度的β絕對收斂模型進行分位數回歸,分析了我國各地區能源消耗強度收斂性的差異,并建立空間面板數據模型分析了能源消耗強度的影響因素,得出結論如下:(1)我國西南地區、大西北地區、黃河中游地區和東北地區作為能源消耗強度較高的地區能源消耗強度不存在絕對β收斂;而東南沿海地區、東部沿海地區、長江中游地區和北部沿海地區作為能源消耗強度較低的地區,能源消耗強度存在絕對β收斂。(2)各省份之間能源消耗強度存在空間溢出效應,人均GDP的增加能夠降低能源消耗強度;產業結構中第二產業比重的增加會提高能源消耗強度;科技發展水平的提高對降低能源消耗強度有一定的促進作用;能源消費結構中煤炭比重的增加會提高能源消耗強度。

基于上述結論,本文提出以下幾點政策建議:第一,應該著眼于區域能源消耗強度的不平衡,在能源政策上向西南地區、大西北地區、黃河中游地區和東北地區傾斜,對于中西部地區煤炭儲量較多的省份,可以適當提高能源消費稅,改善能源結構,降低中西部地區能源消耗強度。第二,應該在發展經濟的同時,注重產業結構合理化,對現有的重工業應逐步進行產業優化,鼓勵和引導第三產業的發展,促進地區經濟合理布局和協調發展,加快區域經濟的梯度推進。第三,應該大力發展能源技術,提高能源利用效率,逐步我國擺脫對石油煤炭的依賴,改善國內能源消費結構,在鼓勵提高能源利用效率和能源節約的同時,進一步促進發展替代能源和可再生能源的研發,大力發展太陽能、風能、燃料電池以及植物燃料等新能源,我國政府應當加大新能源科研預算,促進煤的清潔利用,發展新一代核能,大力推動氫能的研發,鼓勵擴大核電站的建設。

[1]Mielnik O,Goldemberg J.Converging to a Common Parttern of Energy Use In Developing and Industrialized Countries[J].Energy Policy,2000,28(8):503-508.

[2]Markandya A,Pedroso-Galinato S,Streimikiene D.Energy Intensity in Transition Economies:Is There Convergence towards the EU Average?[J].Energy Economics,2006,28(1):121-145.

[3]Liddle B.Revisiting World Energy Intensity Convergence for Regional Differences[J].Applied Energy,2010,87(10):3218-3225.

[4]齊紹洲,羅威.中國地區經濟增長與能源消費強度差異分析[J].經濟研究,2007(7):74-81.

[5]師博,張良悅.我國區域能源效率收斂性分析[J].當代財經,2008(2):17-21.

[6]胡玉敏,杜綱.中國各省區能源消耗強度趨同的空間計量研究[J].統計與決策,2009(11):95-96.

[7]李激揚.中國省際能源效率的收斂性分析[J].統計與決策,2012,02:106-108.

[8]Miketa A.Analysis of Energy Intensity Developments in Manufacturing Sectors in Industrialized and Developing Countries[J].Energy Policy,2001,29(10):769-775.

[9]Fisher Vanden K,Jefferson G H,Liu H M,et al.What is Driving China’s Decline in Energy Intensity?[J].Resource and Energy Economics,2004,26(1):77-97.

[10]王玉潛.基于投入產出方法的能源消耗強度因素模型[J].中南財經政法大學學報,2005(6):35-39.

[11]劉暢,孔憲麗,高鐵梅.中國工業行業能源消耗強度變動及影響因素的實證分析[J].資源科學,2008(9):1290-1299.

[12]屈小娥,袁曉玲.中國地區能源強度差異及影響因素分析[J].經濟學家,2009(9):68-74.

[13]陳仲常,謝小麗.中國GDP能源消耗強度變動趨勢及影響因素解析[J].經濟學家,2011(6):56-62.

[14]樊瀟彥.經濟增長與中國宏觀投資效率研究[D].復旦大學,2005.

[15]Martin Sala I,Xavier X.The Classical Approach to Convergence Analysis[J]Economic Journal,1996,106(437):1019-1036.

[16]吳玉鳴.中國經濟增長與收入分配差異的空間計量經濟分析[M].北京:經濟科學出版社,2005.

[17]Hausman J A.Specification Tests in Econometrics[J].Econometrica,1978,46(6):1251-1271.

[18]李善同,侯永志.中國大陸:劃分8大社會經濟區域[J].經濟前沿,2003(5):12-15.

[19]張虎,等.我國農村剩余勞動力轉移與通貨膨脹關系的實證研究[J].宏觀經濟研究,2013(2):91-96+104.

[20]呂斌.基于特征分析和配額分配的地區能源效率研究[D].中國礦業大學(北京),2013.

[21]熊靈,魏偉,楊勇.貿易開放對中國區域增長的空間效應研究:1987—2009[J].經濟學(季刊),2012(3):1037-1058.