基于SECI 模型的項目型企業知識轉化模型研究

郭海濱 李小倩

(1. 天津大學管理與環境學部,天津 300072;2. 青島理工大學管理學院,山東 青島 266520)

0 引言

在當前知識經濟的時代,項目型企業面臨著技術、知識快速更新的考驗。因此,項目型企業的經營活動需要加強對各層次、各專業知識的管理和利用。其中,知識轉化活動是知識管理過程中必不可少的一環,可以幫助企業完善現有知識并生成新的知識。對此,許多研究者已經進行了相關的研究。

有些文獻從企業的角度對其知識轉化問題進行了研究。其中,參考文獻[1]以知識轉化螺旋模型為基礎,針對軟件公司提出了幫助其進行有效知識轉化的對策建議。參考文獻[2]研究了制造企業中隱性知識和顯性知識相互轉化提高競爭力的機理,構建了其框架模型并進行了驗證性分析。參考文獻[3]提出了企業隱性知識轉化模型的構成要素和作用機理,并針對企業不同類型的隱性知識分別構建了轉化模型。還有些文獻針對項目層面進行了研究。參考文獻[4]從項目群管理的戰略層和運作層兩個層面入手,設計了項目群管理的知識轉化模型。參考文獻[5]對工程項目的知識轉化內涵進行了分析,并提出了基于運作層、管理層和環境層相結合的知識轉化策略。參考文獻[6]研究了設計項目管理中如何系統地解決其隱性知識與顯性知識之間的轉化問題。參考文獻[7]研究了項目網絡中的知識轉化與專業邊界及組織邊界間的關系,并建立了對應的知識轉化模型,說明了項目知識轉化的重要性。另外,參考文獻[8]還從個體層面進行了研究,辨析了知識轉化、知識轉移和知識共享等主要知識行為的差異及內在聯系。以上研究涉及了軟件類和制造類企業、項目及項目群、個人層面中的知識轉化問題,分別取得了不同方面的研究成果。但是,對于項目型企業的知識轉化問題來說,目前尚缺少能夠全面包含各層面并反映其整體流程和特點的知識轉化問題的研究。基于此,本文擬針對項目型企業內知識轉化的問題,結合項目型企業自身的特點進行深入分析,并基于傳統的SECI 模型構建一個新的適合于項目型企業整體的知識轉化模型,以期對項目型企業的知識轉化問題的解決起到一定的借鑒作用。

1 項目型企業的知識及特點

1.1 知識主體

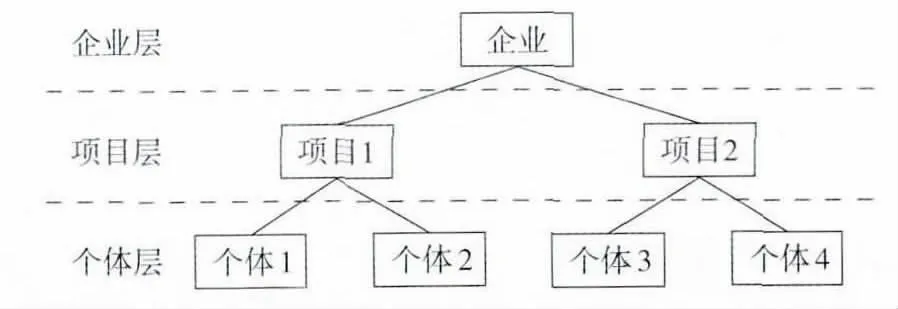

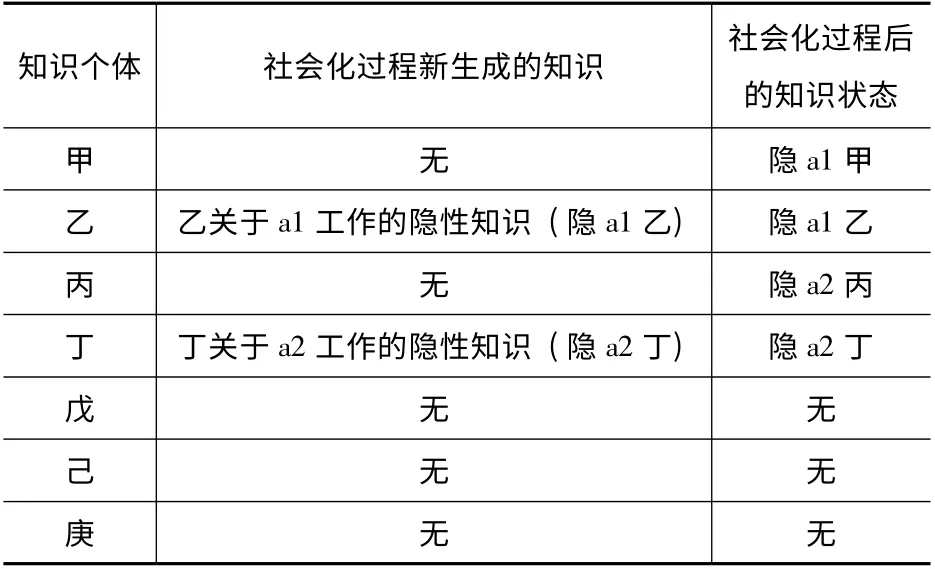

知識主體屬于知識管理活動的施動者,能夠主動發起知識管理活動而對知識客體產生作用。由于發起知識管理活動的主體既可以是個人,也可以是組織,因而具有層次性。項目型企業由于有項目組織的存在,因此其知識主體的結構就包含了企業、項目和個人三個層面。項目型企業知識管理體系的知識主體層次如圖1 所示。

圖1 項目型企業知識管理體系的知識主體層次

1.2 知識客體

知識客體是指在知識管理活動中被管理的知識對象,其以不同的知識類別出現在各種知識管理活動中,受到知識主體的影響。通常可將項目型企業的知識分為顯性知識和隱性知識兩大類。顯性知識是指可通過語言文字進行表達和傳遞的知識,如圖樣、操作手冊等。隱性知識是指可意會不可言傳的主要靠實踐摸索和體會而獲得的知識,如設備操控技能、操作經驗等。在項目型企業中,由于既包含很多基層的作業活動又包含很多上層組織的管理活動,且這些活動往往涉及各種專業、工種和工序,并具有經驗性和流程性的特點,因此會在各個知識主體層面上形成各類數量繁多的隱性知識和顯性知識。

2 傳統SECI 模型

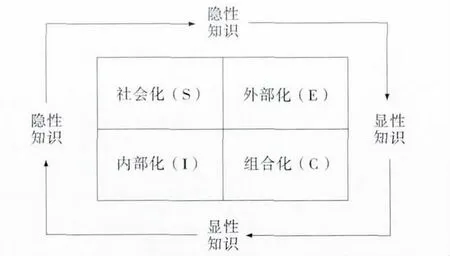

1995 年,日本的I. Nonaka 和H. Takeuchi 提出了著名的SECI 模型,其中提到了隱性知識與顯性知識之間存在的四種知識轉化過程,即社會化過程 (S)、外部化過程 (E)、組合化過程(C)和內部化過程(I)[9]。

社會化過程是指通過模仿、實際操作等實現的由一個個體的隱性知識向其他個體的隱性知識的轉化過程。外部化過程是指把有關的隱性知識通過一定形式表達出來并轉化為顯性知識的過程。組合化過程是指通過分類、合并、增補等方式將已有的顯性知識組合在一起形成更加系統的顯性知識的過程。內部化過程是指將顯性知識轉化為個人的隱性知識的轉化過程。

以上四個過程形成了一個螺旋式的知識轉化循環,如圖2 所示。通過該循環,既可以將個人的知識逐步轉化并聚集為其他個人和組織的知識,又可以進一步擴大和深化個人的知識,從而在轉化過程中推動了知識的創新活動[10]。

圖2 傳統SECI 模型的知識循環

3 項目型企業的知識轉化過程分析

3.1 假設條件

以下將結合上述傳統SECI 模型的思想對項目型企業中的隱性和顯性知識的轉化過程進行詳細分析。為了方便對問題進行描述,先做如下假設:

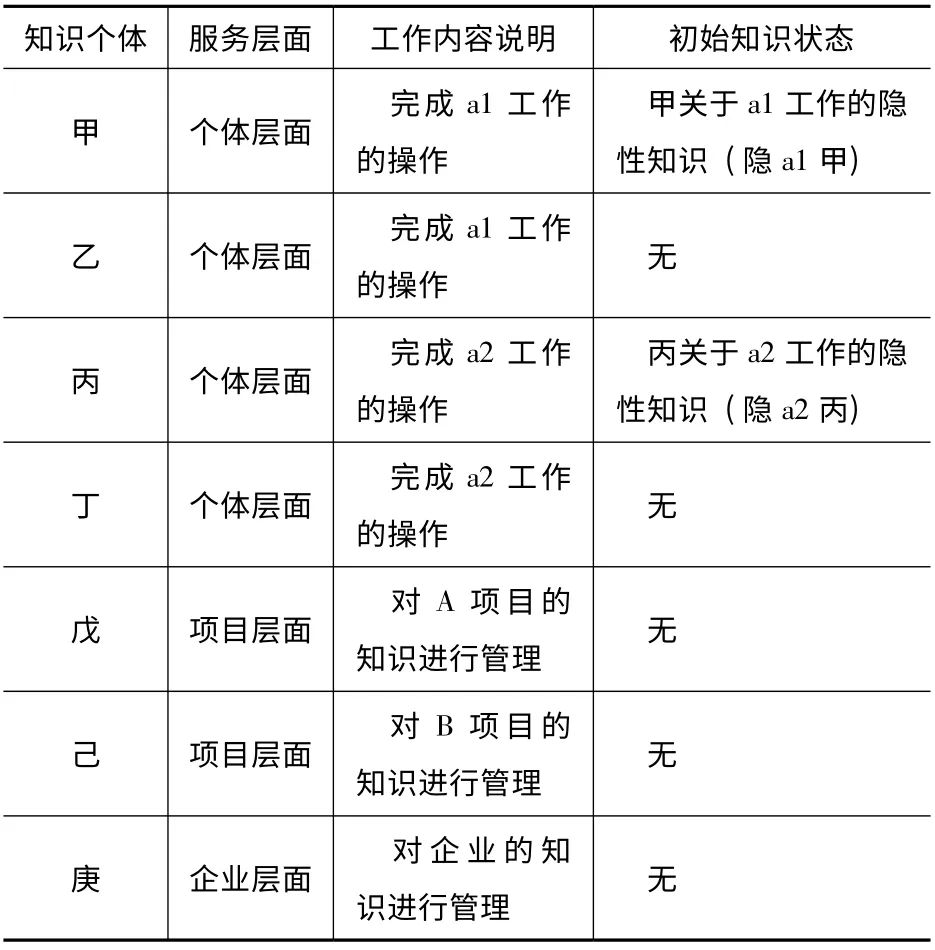

(1)某項目型企業(以建筑企業為例)Q承擔了A、B 兩個不同城市的項目,有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚及其他員工等分別負責個體層、項目層和企業層等不同層面的工作。

(2)為描述簡單起見,設A 項目中僅含有一項整體吊裝工作,其中包括了相互關聯的操作類的工作a1、a2 (如設a1 為吊車操作工作,a2為吊裝信號指揮工作),具體由甲、乙負責工作a1,丙、丁負責工作a2,但是初始狀態下只有甲和丙分別掌握a1 和a2 的具體操作技能(隱性知識)。戊負責A 項目的項目層知識管理工作。

(3)B 項目中的所含工作及分工情況與A 項目相同,也有與a1、a2 性質相同的工作b1 (吊車操作工作)和b2 (吊裝信號指揮工作),但是其吊車型號、吊裝物品重量等級、吊裝高度、吊裝過程可視程度等與A 項目有所不同。出于簡化分析過程的需要,設其分別由其他員工負責,員工名稱不再贅述,僅設定員工己負責B 項目的項目層的知識管理工作。

(4)在企業Q 中,由員工庚負責企業層的知識管理工作。

(5)只分析與具體操作類工作相關的知識,而不涉及與知識管理者自身知識管理工作相關的知識。

基于以上假設,每個員工的初始知識狀態如表1 所示(其他員工略)。

表1 工作分配及員工初始知識狀態

3.2 轉化過程分析

3.2.1 社會化過程

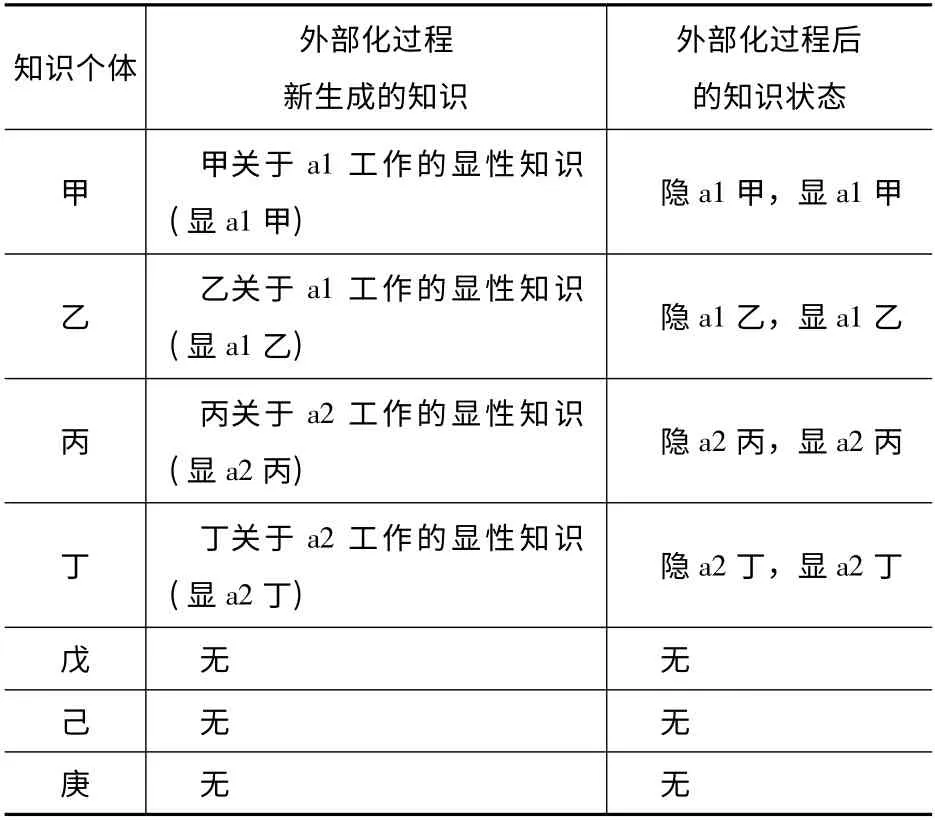

在社會化過程中,乙被安排與甲一起負責a1工作。則在此過程中,甲將把自己所了解的關于a1 工作的隱性知識通過社會化過程轉移給乙。同樣,丁在與丙共同完成a2 工作的過程中將從丙那里學習關于a2 工作的隱性知識。社會化過程結束時,知識轉化結果如表2 所示。

表2 社會化過程的知識轉化結果

在表2 中,由于在隱性知識的學習過程中,學習者和被學習者對所學習的隱性知識會有不同的理解和感悟,因此學習者最終掌握的隱性知識與被學習者有所不同,需要以不同的名稱來區分不同員工個人所掌握的隱性知識,如用“隱a1甲”“隱a1 乙”分別表示甲、乙員工所掌握的關于a1 工作的隱性知識。

3.2.2 外部化過程

在外部化過程中,隨著項目的開展,越來越多的a1、a2 工作需要及時保質保量完成。為了保證能更高效合理地完成a1、a2 工作,項目要求甲、乙、丙、丁等員工個體結合自己的工作體會總結出相應的經驗以便進行交流并對操作步驟進行標準化完善。為此,這四位員工分別把自己掌握的隱性知識以一定的文字形式總結了出來,形成了各自的顯性知識。即通過外部化過程,原來的隱性知識被轉化成了新的顯性知識,如表3所示。由于各員工原來各自的隱性知識就有所不同,因此其總結出來的顯性知識也各有不同。

表3 外部化過程的知識轉化結果

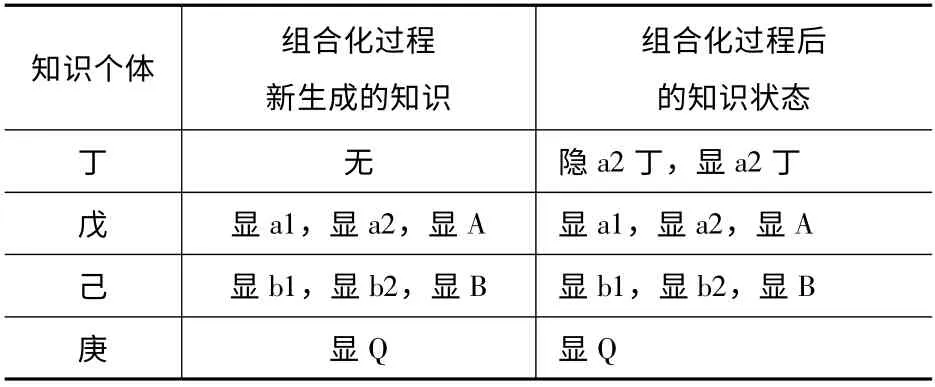

3.2.3 組合化過程

在組合化過程中,在項目A 中,當甲、乙分別總結出了自己關于a1 工作的顯性知識后,先將其匯總到項目層,由負責項目層面知識管理工作的員工戊將甲、乙兩個人的顯性知識進行了對比。通過對比發現,甲由于工作經驗比乙豐富,所以總結出來的吊車操作步驟比乙的操作步驟要全面,但是其中有些步驟存在明顯不足,操作復雜且效率不高,而在乙所總結的吊車操作步驟里面對甲存在不足的地方恰好有所改善。基于此,戊將甲、乙兩個人的吊車操作步驟總結(顯a1甲、顯a1 乙)進行了有機整合,形成了關于吊車操作工作(a1)的更完善的操作步驟總結——顯a1。同理,戊也對丙、丁兩人關于吊裝信號指揮工作(顯a2)的步驟總結(顯a2 丙和顯a2丁)進行了匯總整合,形成了更完善的信號指揮步驟總結(顯a2)。更進一步,戊又對新整合出的吊車操作步驟(顯a1)和信號指揮步驟(顯a2)進行了組合完善,使得吊車操作與信號指揮能夠配合得更加默契與流暢,從而形成了關于項目A 中整個吊裝工作的更綜合完善的操作步驟,也就是顯A。這樣,通過組合化過程,就使得原先基于員工個體層面的顯a1 甲、顯a1 乙和顯a2丙、顯a2 丁等個體層面的知識被整合為項目層面的更成熟完善的顯性知識。

同樣道理,在B 項目中,通過以上社會化和外部化過程,原先的項目B 所包含的個體層面的各員工的隱性知識可以被轉化為各員工的顯性知識,再由負責項目B 的知識管理工作的己員工對其進行組合化,則可以形成類似于項目A 中的個體層面的顯性知識(顯b1,顯b2)和項目層面的顯性知識(顯B)。

再進一步,顯A 和顯B 繼續被向上匯總到企業層面,由負責企業層面知識管理工作的庚對比其各自吊裝工作的特點和情況,并進行組合完善,即詳細分析了在吊車型號、吊裝物品重量等級、吊裝高度、吊裝過程可視程度等情況變化時應采取怎樣的吊裝操作及指揮步驟才更加合理。這樣就在企業層面上形成了適應性更強的關于不同情況下吊裝工作的經驗總結——顯Q。至此,經過戊、己、庚等員工的組合化工作,實現了由個體層面的顯性知識逐級組合得到項目層面顯性知識和企業層面顯性知識的過程。

在組合化過程結束時,知識轉化的結果如表4 所示。

表4 組合化過程的知識轉化結果

(續)

3.2.4 內部化過程

在內部化過程中,以項目A 為例,各員工甲、乙、丙、丁首先要通過組織培訓等方式分別學習和獲取上述轉化過程得到的各類新的吊裝操作步驟總結(顯a1,顯a2,顯A,顯Q)以及來自于企業外部的顯性知識(如吊裝理論知識)。經過這些培訓后各員工可以形成各自對自己工作的新的顯性知識(如顯a1 甲′),并替換自己原有的顯性知識(如顯a1 甲)。然后由各員工在實際工作過程中再對這些新的顯性知識加以消化、吸收和應用,并以此來改善和替換自己原有的操作技能和習慣(如隱a1 甲),形成各自新的更有效的隱性知識(如隱a1 甲′),從而改進自己工作的效果。內部化過程完成后,知識轉化的結果如表5 所示。

表5 內部化過程的知識轉化結果

3.2.5 轉化效果與再循環

從表5 與表3 的對比中可以看出,在內部化過程后的甲、乙、丙、丁各員工的知識狀態中,其各自的顯性知識由之前各員工自己總結出來的顯性知識(如顯a1 甲)轉化成了經過總結完善后各員工重新習得的顯性知識(如顯a1 甲′),其隱性知識也由原先員工自己所掌握的隱性知識(如隱a1 甲)轉化成了由完善后的顯性知識(顯a1 甲′)通過再應用而得到的員工的新的隱性知識(如隱a1 甲′)。這樣一來,上述整個SECI 的轉化過程就實現了對員工個體所掌握顯性知識和隱性知識的更新和完善。與此同時,在整個轉化過程中,項目層面和企業層面的相關知識也得以創新和增加,尤其是新產生了綜合性的知識(如顯A、顯B 和顯Q),使其能夠幫助企業和項目從更加宏觀的角度開展知識管理工作,從而獲得更好的效果。因此綜合來看,項目型企業中的知識在經過了整個多層面知識轉化過程的第一次循環后,就得到了各層面、全方位的提升和創新。而更進一步,以第一次循環得到的更完善的隱性知識(如隱a1 甲′等)作為起點,重復上述的SECI過程,則可以繼續實現后續的知識轉化循環過程,從而使得各層面、各類知識得以持續更新和完善。

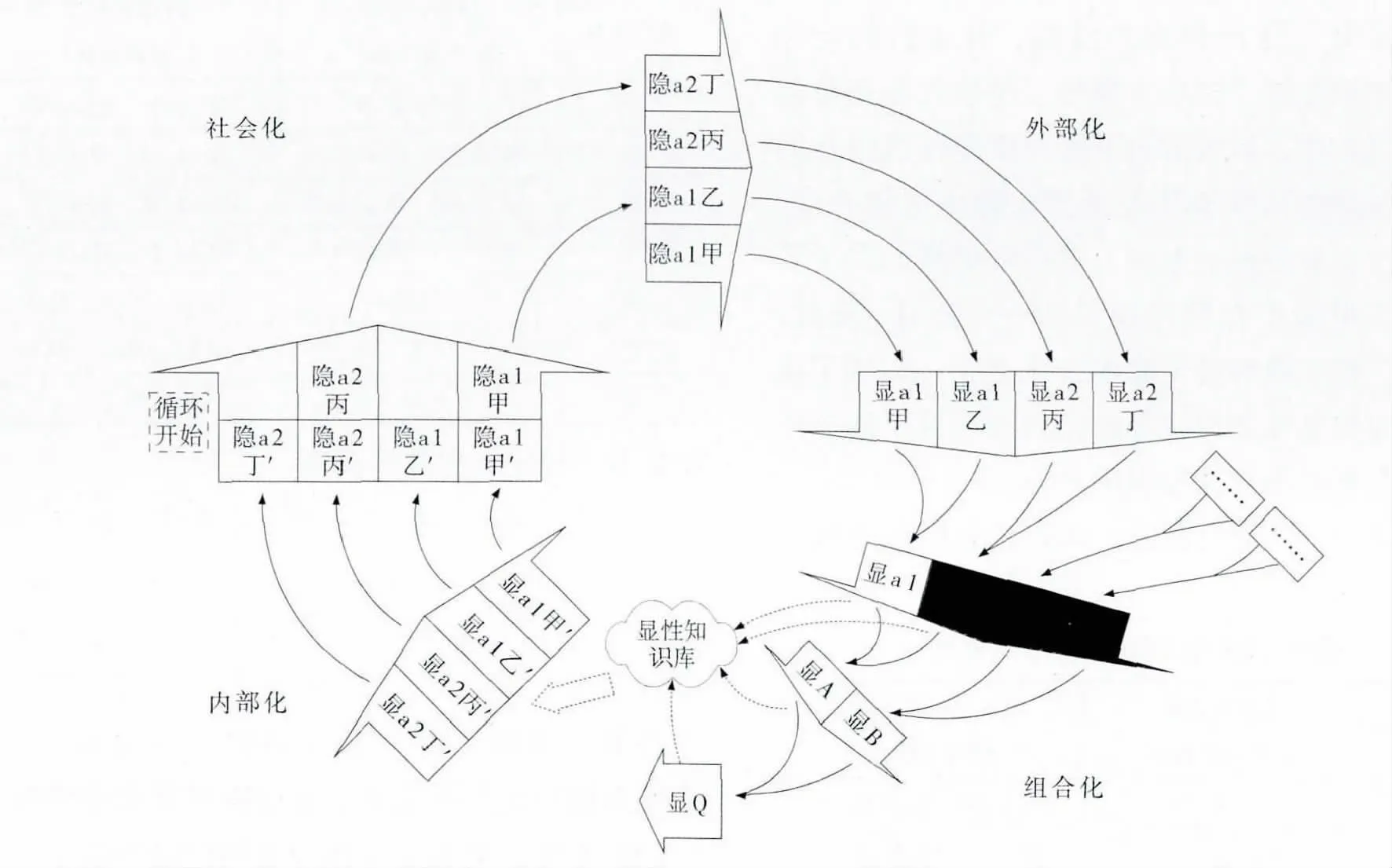

4 基于SECI 模型的項目型企業知識轉化模型

基于以上知識轉化過程的分析,可以構建一個基于SECI 模型的項目型企業知識轉化模型,如圖3 所示。圖3 主要從知識客體的角度出發,重點表現了項目型企業的社會化、外部化、組合化和內部化等知識轉化活動是如何轉化生成各類知識客體的。

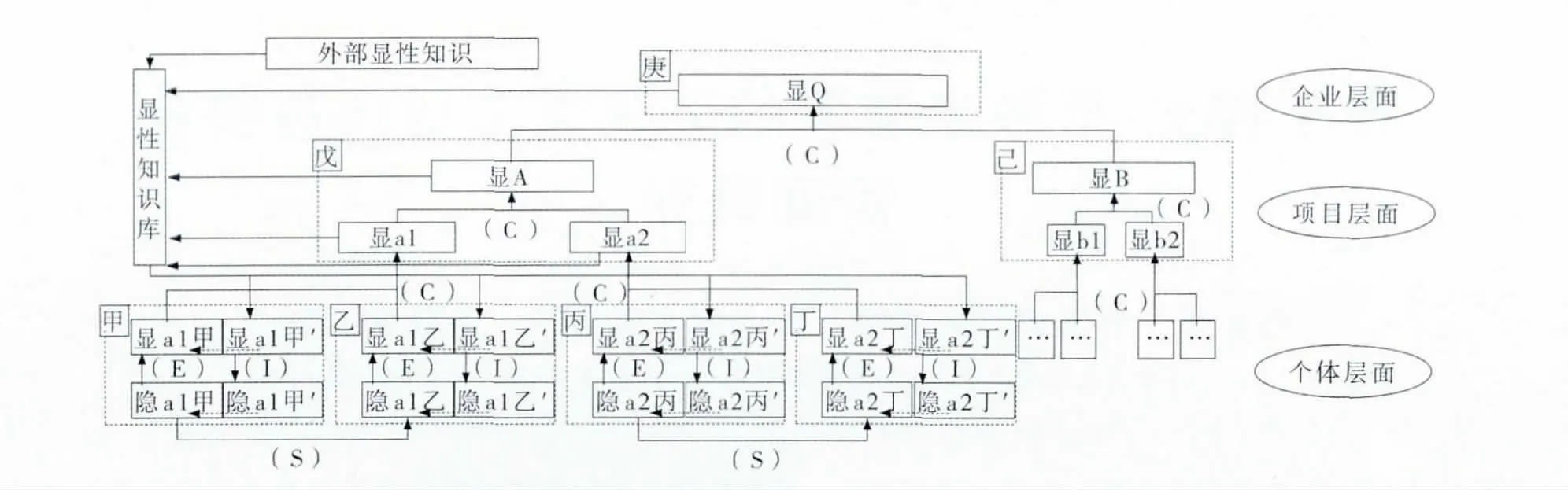

另外,從知識主體的角度來看,上述項目型企業的知識轉化模型如圖4 所示。通過圖4 可以更清楚地看出整個知識轉化過程是如何在項目型企業各個不同的知識主體層面間得以完成的,其中各字母(S)、(E)、(C)、(I)即分別代表了SECI 知識轉化過程中的社會化、外部化、組合化和內部化等轉化活動。通過以上分析可以看出,該知識轉化模型是基于傳統SECI 模型的框架結合項目型企業知識主體和客體的特點進行詳細分析而構建形成的,它既反映了項目型企業在知識轉化過程中各類知識的產生和轉化關系,也反映了這些知識在各知識主體層面間的轉化過程。該模型的建立和應用可以幫助項目型企業更好地對知識加以轉化,創造出更多有用的顯性知識和隱性知識,同時也可以使更多的員工不斷更新自身原有的知識并獲得所需要的新知識。另外,這種轉化過程是可以循環反復實現的,從而可以促進整個項目型企業中各類知識的持續轉化和完善。

5 結語

圖3 基于SECI 模型的項目型企業知識轉化模型(知識客體角度)

圖4 基于SECI 模型的項目型企業知識轉化模型(知識主體角度)

本文通過深入分析項目型企業中知識主體與知識客體的特點,基于傳統的SECI 知識轉化模型構建了一個新的項目型企業知識轉化模型。該模型不但從知識客體的角度闡明了在社會化、外部化、組合化和內部化等轉化活動中是如何產生項目型企業內的各類顯性知識和隱性知識的,而且從知識主體的角度闡明了上述知識轉化活動是如何在個體層面、項目層面和企業層面實現的。該模型的提出可以幫助項目型企業的各級管理者和知識工作者方便地認識和把握整個知識轉化的實現過程,以期能夠為項目型企業的知識管理工作起到一定的促進作用。

[1] 龔志周. 基于SECI 知識轉化螺旋模型的軟件企業知識轉化對策研究——以東莞金蝶軟件公司為例[J] . 生產力研究,2011 (2):117-119.

[2] 余祖德. 基于知識轉化SECI 模型的制造企業競爭力的提升及其實證研究[J]. 軟科學,2011 (8):10-16.

[3] 馬捷,靖繼鵬. 企業隱性知識轉化模型構建研究[J]. 圖書情報工作,2007 (9):79-83.

[4] 趙坤,孫銳. 項目群管理過程中的知識轉化結構[J]. 科學學與科學技術管理,2005 (11):103-106.

[5] 賈廣社,曹麗. 工程項目的知識轉化模式研究[J]. 科技進步與對策,2008 (10):166-169.

[6] Yu,Ha,Wang,etc. Reflection on the transformation of implicit knowledge in design project management [J] . Applied Mechanics and Materials,2012 (174):2881-2884.

[7] Pauli Alin,John E Taylor,Riitta Smeds. Knowledge Transformation in Project Networks:A Speech Act Level Cross-Boundary Analysis [J] . Project Management Journal,2011,42 (4):58-75.

[8] 張同建,王華,王邦兆. 個體層面知識轉化、知識轉移和知識共享辨析[J]. 情報理論與實踐,2014 (9):44-47.

[9] Nonaka I,Takeuchi H.The Knowledge-Creating Company [M].Oxford:Oxford University Press,1995.

[10] 王眾托. 知識管理[M]. 北京:科學出版社,2009.