外固定支架與內固定鋼板治療橈骨遠端骨折療效比較

郭蓬川 章興 羅運彬 郭紹華 彭保智 劉良軍

[摘要] 目的 比較橈骨遠端骨折采用外固定支架、鋼板內固定治療的臨床療效。 方法 選擇2008年1 月~2014年12月橈骨遠端骨折40例的臨床資料進行回顧性分析,根據患者的治療方法分為外固定支架組(A組)和鋼板內固定組(B組),比較兩組患者的臨床療效。 結果 A組總有效率顯著高于B組,差異有統計學意義(P<0.05)。術后兩組掌傾角、尺偏角較治療前顯著改善(P<0.01);術后B組掌傾角、尺偏角較A組改善更明顯(P<0.05或P<0.01)。 結論 鋼板內固定術治療橈骨遠端骨折的臨床療效優于外固定支架治療,患者術后掌傾角、尺偏角的恢復情況也優于橈骨遠端骨折。

[關鍵詞] 橈骨遠端骨折;外固定支架;鋼板內固定;掌傾角;尺偏角

[中圖分類號] R687.3 [文獻標識碼] B [文章編號] 1673-9701(2015)32-0073-03

[Abstract] Objective To discuss clinical efficacy of external fixator and fixation plate for distal radius fractures. Methods Clinical data of 40 cases with external fixator and fixation plate for distal radius fractures from Jan 2008 to Dec 2014 were respectively analyzed. All cases were divided into external fixator group (group A) and fixation plate group (group B) according to treatment. Clinical efficacy of two groups was compared. Results Total efficiency of group B was higher than group A, which showed significant difference(P<0.05). After treatment, palmar angle and ulnar deviation after treatment of two groups improved apparently(P<0.01); After treatment, palmar angle and ulnar deviation of group B was higher than group A(P<0.05 or P<0.01). Conclusion Fixation plate for distal radius fractures shows better clinical efficacy than external fixator, and palmar angle and ulnar deviation after treatment improve more.

[Key words] Distal radius fractures; External fixator; Fixation plate; Palmar angle; Ulnar deviation

橈骨遠端骨折具有較高的發病率,并且容易發生不穩定型骨折,外固定支架和內固定治療是治療橈骨遠端骨折的兩種主要方法,各有優缺點。外固定支架創傷較小,具有較好的臨床療效,但是對關節面的恢復作用較差,容易留有后遺癥,而切開復位內固定治療能夠較好符合腕關節的良好復位,有利于腕關節的功能的恢復[1]。本研究回顧性分析橈骨遠端骨折患者40例的臨床資料,分析兩種治療方法的臨床療效。現將結果報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

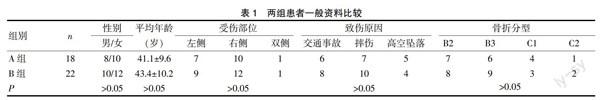

選擇2008年1 月~2014年12月橈骨遠端骨折40例的臨床資料進行回顧性分析,納入標準:符合橈骨遠端骨折診斷標準,掌傾角向背側傾斜>20°,橈骨縮短>5 mm,橫向移位>10 mm;受傷至入院時間在30 min~72 h。排除標準:病理性骨折;開放性骨折;合并嚴重骨質疏松;合并其他系統嚴重疾病者;受傷至住院超過1周或者出現感染者;合并腕關節炎;合并同側上肢軟組織損傷者;受傷側上肢有骨折病史或者先天畸形者;合并其他位置骨折。其中男18例,女22例,年齡25~60歲,平均(42.4±10.8)歲;左側16例,右側22例,雙側2例;14例交通事故受傷,17例摔傷,9例高空墜落;骨折分型:B2型15例,B3型15例,C1型7例,C2型3例。其中18例患者采用外固定支架治療為A組,22例患者采用內固定鋼板治療為B組,兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

1.2 治療方法

1.2.1 A組 采用外固定支架治療,臂叢麻醉下手術,在牽引下,C臂機下閉合骨折復位,盡可能恢復關節面平整,達到解剖復位,觀察橈骨長度、掌傾角、橈骨莖突高度、尺偏角等,必要時,進行有限切開復位,或者克氏針固定復位,恢復橈骨塌陷縮短畸形,分別于第2掌骨干、基底部、遠段橈側、橈骨干各做5 mm切口,鉆孔,擰入螺釘固定,輔助復位,觀察復位是否滿意。C臂機下觀察復位滿意后,裝外固定支架固定。觀察確定螺釘的位置,調整外固定支架方向、長度、力量,使橈骨的長度、掌傾角、尺偏角維持在正常范圍。調整好后,固定螺母。

1.2.2 B組 采用鋼板內固定治療。臂叢麻醉。根據具體情況切口位置。背側入路:在橈背側做切口,近端至橈骨莖突上6~8 cm,遠端至橈腕關節。逐層分離,暴露骨折,直視下復位,觀察復位良好,采用克氏針在牽引下臨時固定,恢復橈骨長度、掌傾角、橈骨莖突高度、尺偏角等維持在正常范圍,從近端至遠端置入適宜的鋼板,固定,沖洗傷口,逐層縫合。掌側入路:在橈側腕屈肌做切口,暴露骨折,直視下復位,觀察復位情況,采用異體骨或者自體骨填充骨缺損或者骨塌陷,維持腕關節的正常活動,克氏針臨時固定,恢復橈骨的長度,使尺偏角、掌傾角、橈骨莖突高度維持在正常范圍,從近端至遠端,放置鋼板,維持解剖部位,螺釘固定,在C臂機下觀察調整滿意后,擰緊螺釘,固定,沖洗傷口,逐層縫合。

1.3觀察指標及療效評價[2]

觀察骨折愈合情況、手術前后傾角、尺偏角恢復情況。手術療效:骨折愈合良好,外觀無異常,無疼痛,無活動受限,功能與健側相似,掌屈角、背伸角減少在15°以下者為優;骨折愈合,輕微畸形,偶有疼痛或無疼痛,輕微活動受限,握力、夾持力與健側相比減少<15%,掌屈角或者背伸角減少15°~30°為良;一般:輕度畸形,疼痛,活動受限,伴隨功能障礙,握力、夾持力與健側相比減少<16%~30%,掌屈角或者背伸角減少31°~50°;差:畸形明顯,疼痛,活動明顯受限,功能障礙,與健側比較,握力、夾持力下降超過30%,掌屈角或者背伸角下降超過50°。骨折愈合后復查X線,觀察掌傾角、尺偏角情況。觀察兩組并發癥情況。

1.4 統計學方法

采用SPSS12.0統計學軟件對數據進行分析。計數資料采用Fisher確切概率法檢驗,計量資料用均數±標準差(x±s)表示,采用t檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組臨床療效比較

B組總有效率顯著高于A組(95.5% vs 66.7%),差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

2.2 兩組術前術后掌傾角、尺偏角情況

術后兩組掌傾角、尺偏角較治療前顯著改善(P<0.01);術后,B組掌傾角、尺偏角較A組改善更明顯(P<0.05或P<0.01)。見表3。

2.3 兩組并發癥比較

隨訪期間,兩組患者均未發生不愈合、骨質移位、肌腱損傷情況。A組有1例患者發生手指麻木,經功能鍛煉后恢復。B組有1例患者發生切口感染,對癥處理后痊愈。兩組患者不良反應發生率比較差異無統計學意義(P>0.05)。

3 討論

橈骨遠端骨折非常常見,約占平時骨折的1/10。多見于老年婦女,青壯年發生均為外傷暴力較大者。骨折發生在橈骨遠端2~3 cm范圍內。常伴橈腕關節及下尺橈關節的損壞。腕關節的活動在日常生活中最多,腕關節活動復雜,橈骨遠端較薄弱,容易發生骨折,橈骨遠端骨折容易發生不穩定型骨折,臨床診斷并不困難,主要是確定關節面是否有塌陷,評估肌腱、軟組織的損傷情況,確定治療方案[3-5]。骨折的治療包括整復、固定、功能鍛煉三個部分,而固定是核心。骨折治療的原則、固定方法以及器材上的改變反映了骨折治療的發展趨勢。最早骨折治療的原則是達到解剖復位,堅強固定與加壓,保留骨和軟組織的血供,早期、安全、無痛的活動。目前的原則是利用間接復位技術、手法復位技術或者利用器械遠離骨折部位牽引,對粉碎骨折進行整復,恢復骨骼的長度、軸線、矯正旋轉位移;內固定-強調一期的穩定,是要保存有活力的骨塊,使其血運不因為內固定操作而遭到破壞,不應在骨折處剝離骨膜進行植骨。

外固定支架是臨床上常見的骨折治療方法,原則上可以用于所有的骨折。其優點是對骨折血供破壞少,對軟組織覆蓋干擾少,對開放骨折的穩定非常有效,加壓與延長隨意調整,感染風險小[6,7]。外固定支架將復雜的切開復位轉化為較為簡單的手術操作,容易處理創面,對于不適合進行內固定的骨折患者均可使用,另外,目前臨床上也通常將外固定與內固定聯合用于治療復雜的、嚴重的粉碎性骨折,并且取得了較好的效果。但其缺點是固定針穿過軟組織,限制關節活動,針道感染,笨重,強調不夠,后期骨成角畸形[8,9]。外固定支架用于橈骨遠端骨折的缺點主要是無法精確重建關節面,橈骨縮短在4 mm以上時,腕關節接觸應力就會發生明顯變化,縮短超過6 mm時,可感受到腕關節疼痛,因此保證橈骨程度對預后具有重要的意義。骨折的解剖復位有利于恢復下尺橈關節的協調性、前臂的旋轉功能。關節面塌陷、骨折部位缺損、橈骨縮短、尺偏角和掌傾角減小、是導致外固定支架復位困難的主要原因[10,11]。

鋼板內固定的優點是能夠在直視下進行骨折復位,尤其是對于關節面有塌陷、骨折塊移位者,能夠達到最佳的骨折復位[12,13]。適用于四肢長管骨骨干橫折或短斜折,手法復位、外固定失敗或其他原因不能行手法復位、外固定者。其缺點是切口長,軟組織分離和骨膜剝離較廣泛,骨折端的血運受損較重,愈合較慢[14-19]。鋼板的選擇應根據骨折部位、形態及骨的直徑選用固定效果好的。但是在本次研究中,兩組患者均無延遲愈合情況,也無骨折移位情況,且鋼板內固定組的患者總有效率顯著高于外固定支架組,A組患者術后掌傾角和尺偏角的恢復優于B組,說明鋼板內固定術治療橈骨骨折,對患者腕關節功能的恢復更有利。

綜上所述,鋼板內固定術治療復雜橈骨遠端骨折,臨床療效優于外固定支架治療,患者術后掌傾角、尺偏角的恢復情況也優于橈骨遠端骨折。

[參考文獻]

[1] 郭永祥,侯波,周美平,等. 外固定支架和小夾板固定治療橈骨遠端骨折的療效對比[J]. 中國民族民間醫藥雜志,2015,24(9):70-71.

[2] 鐘巖. 2種方案治療不穩定型橈骨遠端骨折臨床療效分析[J]. 中國傷殘醫學,2014,22(6):82.

[3] 顧新,馬培德,楊波. 橈骨遠端骨折外固定術后橈骨縮短原因分析[J]. 現代中西醫結合雜志,2015,24(19):2112-2114.

[4] 高煜,任暉,李磊,等. 橈骨遠端骨折不同治療方法臨床療效比較[J]. 齊齊哈爾醫學院學報,2015,36(13):1911.

[5] 祁志華. 兩種術式治療C型橈骨遠端骨折臨床效果比較[J]. 中國繼續醫學教育,2015,7(11):70-72.

[6] 許少剛. 外固定支架在橈骨遠端骨折康復中應用效果[J].中國實用醫藥,2015,10(9):93-94.

[7] 鄧文軍,崔志民,張國峰,等. 橈骨遠端骨折外固定支架的臨床觀察[J]. 中國醫學創新,2015,12(6):60-62.

[8] 王吉人,李應男,張玉玲,等. 外固定支架與掌側鎖定加壓鋼板治療橈骨遠端C型不穩定骨折的臨床療效分析[J].中國實用醫藥,2015,10(2):66-67.

[9] 蘇新磊,張桂蓮. 外固定架治療橈骨遠端不穩定型骨折[J].吉林醫學,2014,35(19):4197-4199.

[10] 李瑾,金丹,丁曉飛,等. 外固定架與切開復位內固定治療不穩定性橈骨遠端骨折療效的Meta分析[J]. 中華創傷骨科雜志,2008,10(5):405-409.

[11] 程慧,邵為,仲海燕,等. 外固定支架輔以有限內固定治療復雜橈骨遠端骨折[J]. 中國矯形外科雜志,2014, 22(22):2059-2065.

[12] 楊光. 微型鋼板切開復位內固定治療橈骨小頭骨折的臨床觀察[J]. 臨床合理用藥雜志,2015,8(14):110-111.

[13] 張成,張雁. 外固定架與鋼板內固定治療橈骨遠端不穩定性骨折對比[J]. 轉化醫學電子雜志,2015,2(2):97-98.

[14] 郭世明,石玲玲,郭志民,等. 手法復位石膏外固定和切開復位鋼板內固定治療骨質疏松性橈骨遠端骨折的比較研究[J]. 中醫正骨,2015,27(4):15-20.

[15] 李明艷. 鋼板內固定與外固定架治療橈骨遠端C型骨折術后療效比較[J]. 中國現代醫學雜志,2015,25(7):108-112.

[16] 王坤,張新潮. 鎖定加壓接骨板聯合外固定支架治療橈骨遠端粉碎性骨折的療效及并發癥分析[J]. 中國臨床醫學,2013,20(3):319-320.

[17] 葉華. 外固定支架治療橈骨骨折患者的臨床療效觀察[J].中國醫藥科學,2013,3(22):181-182.

[18] 黃朱宋,高曦,藍錦福. 橈骨遠端骨折外支架固定與鋼板內固定臨床療效分析[J]. 中外醫學研究,2014,12(9):26-27.

[19] 劉躍輝,龍寧,吳輝,等. 橈骨遠端不穩定性骨折兩種固定方式的生物力學對比試驗研究[J]. 解放軍醫藥雜志,2014,(11):48-51.

(收稿日期:2015-08-27)