景德鎮劉家弄古作坊群的保護發展

程仁發

(景德鎮陶瓷民俗博物館,江西 景德鎮 333000)

景德鎮劉家弄古作坊群的保護發展

程仁發

(景德鎮陶瓷民俗博物館,江西 景德鎮 333000)

景德鎮劉家弄古作坊群,位于江西省景德鎮市老城區南部,是瓷都景德鎮清代至民國的陶瓷工業建筑,它既是景德鎮制瓷業進入手工業工場時代的歷史見證,又是景德鎮制瓷業中存在資本主義因素的重要標志之一,更是我國十分優秀的古代陶瓷工業建筑中的典范,承載著厚重的陶瓷歷史文化信息,具有很高的歷史、藝術、科學價值。本文從景德鎮劉家弄古作坊群的文物本體狀況、歷史沿革、文物價值方面提出保護發展劉家弄古作坊群的重要意義。

景德鎮;劉家弄;古作坊群;保護發展

劉家弄古作坊群屬瓷業成型的專用建筑,一般由正間、廒間、泥房組成,坐北朝南,呈庭院式布局。庭院中充足的日照便于濕坯的自然干燥。其木結架為穿斗式,在并聯構架時,把部分連系桿分列在木構架的不同高度上,構成坯架,并使二者渾然一體,這是景德鎮古作坊中所獨有的建筑風格,體現了景德鎮高超的建筑營造藝術水平。劉家弄古作坊群建筑形式獨特,布局科學合理,雖然歷盡數百年的歷史滄桑,其木構架與建筑布局卻至今保存較好,尤其是其木構架窯磚墻體、窯磚路面與坡道,具有很強的原真性和觀賞性,在瓷都景德鎮不多見,堪稱景德鎮古代陶瓷工業建筑遺存中的典范。

一、 文物本體狀況

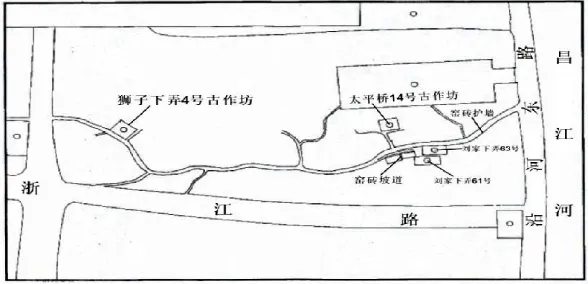

景德鎮劉家弄古作坊群,坐標為東經117° 12'05.7",北緯29° 17'10.7",海拔高程29 m,位于景德鎮市老城區南部,東鄰中山南路,南至劉家下弄,西臨沿江東路,北接玉路下弄,面積約4600 m2,屬清代至民國時期的瓷業建筑(如圖1)。

該古作坊群多建在數米高的窯業堆積上,地處明、清至民國時期的槎窯集中區。其建筑外墻、擋土墻、坡道等多以窯磚、麻石、窯渣等砌成。分為正間、厫間和泥房三座單體建筑,呈庭院式布局,是瓷業成型的專用建筑。其中,正間為成型場所,多坐北朝向;厫間為原料倉庫,一般坐南朝北。二者相互平行,南北呼應。泥房處在正間西側,向南伸展而與厫間相接,是泥料陳腐和精制之處。中部為矩形庭院,各間均向內院敞開,四周砌圍護墻,構成一個封閉式的四合院形式。

該古作坊建筑形式的出現,系由陶瓷行業的特殊性和工藝的繁雜性所決定的。由于成型操作多半是在濕式或半干狀態下進行,坯體在每道工序流轉過程中都要經過干燥程序。因而采用庭院式建筑形成既便于生產場所的集中管理,又可為自然干燥創造良好的日照條件。

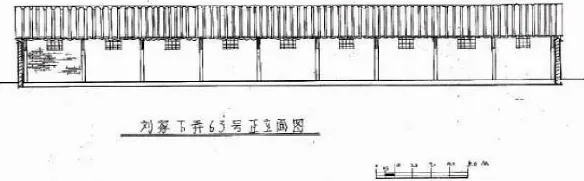

在建筑結構上,劉家弄古作坊群采用了我國傳統的建筑技法,即在建筑最下層以磚石為基礎,中間為木結構的屋身,上面施以人字形屋頂。而木結構架形成空間(稱為“間”)。這種建筑結構,具有構造簡單、用材節省、建造方便的特點(如圖2)。

在并聯構架時,把部分連系桿分列在木構架的不同高度上,構成坯架,并使二者渾然一體,這是作坊建筑構造上的又一種特點[1]。

建筑四周圍護墻用窯磚頭砌成,并在墻面上刷以白石灰,以增加其抗蝕性和室內光線,同時也顯得樸素大方。

劉家弄古作坊群內部構架和布局多數較為完整,具有很強的原真性和觀賞性,是目前發現的景德鎮老城區保存較好的作坊群。

圖1 劉家弄古作坊群分布圖Fig.1 Distribution map of Liujia Lane ancient workshop group

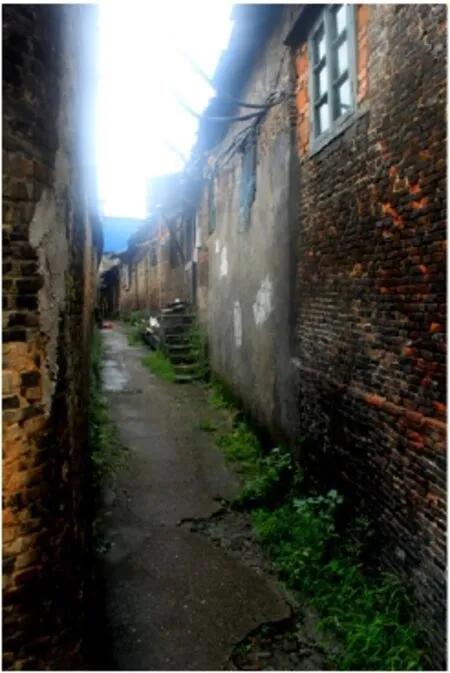

圖2 劉家弄古作坊群一角Fig.2 A corner of Liujia Lane ancient workshop group

圖3 劉家下弄63號作坊正立面Fig.3 Front side of a workshop, No.63 in Liujia Lane

(一)劉家下弄63號古作坊

臨近沿河東路,坐北朝南,呈庭院式布局。長約29.48 m,進深約9 m,頂高5 m。分為正間、厫間和泥房三大部分,整個建筑均由窯業廢棄的小窯磚砌成,梁架為穿斗式,正間共9間(如圖3),厫間和曬架塘都改造成居民曬場,但是,整體作坊建筑風貌未改變,是景德鎮市目前保存較完好的清代作坊建筑遺存。

(二)劉家下弄61號古作坊

臨近沿河東路,與劉家下弄63號古作坊為鄰,坐北朝南,四合院布局,通高5.2 m,建筑墻體與路面均由過火小窯磚砌成(如圖4),形成了景德鎮獨有的建筑風格。

(三)太平橋14號古作坊

臨近沿河東路,與劉家下弄63號古作坊對峙,坐北朝南,四合院形式,長15.18 m,進深10.09 m,頂高4.9 m,分為正間、厫房和泥房三大部分。正間現存5間,均改為民居,厫間和泥房成為了居民曬場。建筑梁架為穿斗式。建筑用材與形式簡單,但是,它是根據傳統制瓷工藝的需要而設定的。

(四)獅子下弄4號古作坊

位于劉家弄入口處,坐北朝南,四合院布局,穿斗式木構架,長14.8m,進深11.42m,頂高4.2m,墻體與路面均由窯業廢棄的小窯磚砌成。建筑分為正間、厫間和泥房三大部分,正間現存5間,改為民居,厫間、泥房及曬架塘全辟為居民曬場,但古作坊建筑整體布局未改變(如圖5)。

(五)窯磚護墻

位于劉家弄中段至沿河口,由窯磚和窯渣砌成,全長約150 m,至高點6 m,是古作坊的護墻。千百年來,景德鎮窯工充分發揮聰明才智,將淘汰下來的窯磚、匣缽、窯渣等用來砌墻、護坡、鋪路等,變廢為寶。現在這些遺存下來的窯磚建筑已成為景德鎮城市文化一張靚麗的名片。

(六)窯磚坡道(2條)

位于劉家下弄63號古作坊門口,用窯磚砌成(如圖6),是窯工生產、生活過道。

圖4 古作坊群窯磚隔墻Fig.4 Partition wall built with kiln burnt bricks in ancient workshop group

圖5 獅子弄4號古作坊外墻Fig.5 Exterior wall of an ancient workshop, No.4 in Lion Lane

圖6 窯磚坡道Fig.6 Ramp built with kiln burnt bricks

二、歷史沿革

清代前期和中期,整個社會處于封建制度沒落和資本主義因素發展的時期,景德鎮民窯瓷器的生產,也在這個時期達到了歷史的另一個高峰,進入了民窯業的又一個黃金時代[2]。清代的景德鎮與明代一樣,仍然是全國的制瓷中心,全國很多地方都在景德鎮設立了會館、書院、瓷莊等機構[3],景德鎮瓷器國內外貿易鼎盛。

劉家弄因瀕臨昌江而地勢優越,自古以來就是景德鎮制瓷業集中的區域之一。清代,這里依然延續著瓷業生產繁榮的氣象,在歷代窯業堆積上陸續建成了方便瓷工生產生活的作坊群。

劉家弄古作坊群在民國以前,一直是燒造日用粗瓷較集中的區域。解放前,在該區域內幾乎都是作坊或槎窯(以燒茅草、樹枝為主要燃料,專門燒制日用粗瓷為主的窯)。解放后,因公私合營及國營大工廠的興起,許多作坊和窯因失去了使用價值而被改為職工宿舍,或被拆除改建為鋼混結構的廠房[4]。

進入1980年代以后,剩下的許多作坊建筑,有的因居民維修房屋而被改造或被拆除重建為磚混鋼混樓房。還有的因無人居住而倒塌。

2003年在全省第三次文物普查中,劉家弄內的部分作坊被發現。2005年浙江路開通后,景德鎮市文化局組織景德鎮陶瓷考古研究所專家對地面地下文物進行調查和評估。2006年景德鎮市政府將其公布為景德鎮市第四批文物保護單位。2007年景德鎮市文化局成立“劉家弄吊腳樓維修工程項目部”,對其外部環境進行了整治。2008年,景德鎮市政府組織成立“景德鎮民窯遺址博物館工程項目部”,先期投入500萬進行整治維修,擬將其打造成集文物旅游、文化休閑為一體的景區。2010年,市政府決定將劉家弄古作坊群移交給文博單位管理與使用。

三、價值評估

(一)重要的歷史和藝術價值

景德鎮劉家弄古作坊群是景德鎮制瓷業長期發展的產物,承載著厚重的陶瓷歷史文化信息。它既是景德鎮制瓷業進入手工業工場時代的歷史見證,又是景德鎮制瓷業中存有資本主義因素的重要標志之一,更是我國十分優秀的古代陶瓷工業建筑中的典范,具有很高的歷史和藝術價值。

(二)重要的科學價值

這種庭院式建筑對于制瓷作坊來說,是一種最為理想的建筑形式,在我國南方民間住宅建筑中是不常見的。景德鎮古代瓷工根據制瓷工藝的特殊要求而選擇、設計了庭院式作坊建筑,從一個側面反映了其制瓷工藝的成熟和完備。這是景德鎮廣大瓷工在長期勞動實踐中勤勞和智慧的結晶,具有很高的科學價值。

(三)重要的文物保護價值

劉家弄古作坊群建筑形式獨特,布局科學合理,雖然歷盡數百年的歷史滄桑,其木構架與建筑布局卻至今保存較好,尤其是其窯磚墻體、窯磚路面與坡道,具有很強的原真性和觀賞性。在瓷都景德鎮亦不多見,在行業建筑遺存中具有代表性,因而具有很高的文物保護價值。

(四)重要的社會經濟價值

劉家弄古作坊群西臨風景優美的昌江,北接飲食娛樂最為興旺的浙江路,并且與宋至民國時期的吊腳樓古瓷窯遺址為鄰。區域優勢凸顯,文化資源豐富,旅游設施完備,具有很高的社會經濟價值。

四、景德鎮劉家弄古作坊群保護發展的基本措施

充分利用景德鎮劉家弄古作坊群建筑遺存展示景德鎮老城區內的民窯發展歷史和陶瓷民俗文化,為景德鎮陶瓷文化的發揚光大做出積極的貢獻,促進景德鎮陶瓷文化創意產業的發展。

(一)保護

對劉家弄古作坊群周邊環境進行治理,積極排除破壞、損害文物的因素。對劉家弄古作坊群建筑進行搶救性維修,確保文物本體安全。加大對劉家弄古作坊群中居民文物保護法律法規的宣傳力度,不斷增強居民的文物保護意識。積極爭取按相關政策法規逐步將古作坊群中的居民遷出,把古作坊群土地和建筑使用權收歸文物部門管理。

(二)管理

設立專門的保護管理機構和列支合理的經費預算,配備專人管理。建立完善相關的檔案資料。加強落實技防設施,確保古作坊建筑群安全。

(三)發展利用

將景德鎮劉家弄古作坊群打造成集文物保護展示、陶瓷文化創意產業為一體的古陶瓷文化休閑體驗社區,為新常態下的景德鎮陶瓷產業增添活力[5]。

五、結 論

景德鎮劉家弄古作坊群不僅具有重要的歷史、藝術、科學價值,還具有重要的社會經濟價值。因此,對景德鎮劉家弄古作坊群的保護發展有著十分重要的意義,有利于繼承弘揚景德鎮優秀的陶瓷文化和促進景德鎮陶瓷產業的可持續發展。

[1]周榮林, 千年瓷韻[M]. 江西: 江西人民出版社, 2004: 16.

[2]方李莉, 景德鎮民窯[M]. 北京: 人民沒書出版社, 2002:103.

[3] 王蓮花, 何身德, 李烈, 等. 景德鎮瓷業習俗圖釋[M]. 陜西: 陜西旅游出版社, 2009: 53-67.

[4] 李勝利, 景德鎮十大瓷廠[M]. 江西: 景德鎮陶瓷雜志社, 2010: 87, 99.

[5] 趙浩政, 楊敏. 景德鎮里弄文化的保護和發展[J]. 陶瓷學報: 2015, (4): 198-199.

Conservation and Development of Jingdezhen Liujia Lane Ancient Workshop Group

CHENG Renfa

(Jingdezhen Museum of Ceramic Folk Culture, Jingdezhen 333000, Jiangxi, China)

Jingdezhen Liujia Lane Ancient Workshop Group, situated in the south of the old city, is a cluster of ceramic industrial buildings from Qing Dynasty to the Republic of China. It is not only the witness of Jingdezhen porcelain-making industry entering the handicraft workshop age, but also provides the most important evidence of the capitalist influence. As a classic example of ancient ceramic industrial building cluster which carries forward a rich ceramic heritage, it's historically, artistically and technologically valuable. This paper describes the significance for the conservation and development of Liujia Lane ancient workshop group from its current situation, historical evolution and archeological value.

Jingdezhen; Liujia Lane; ancient workshop group; conservation and development

K876.3

A

1000-2278(2015)05-0553-05

10.13957/j.cnki.tcxb.2015.05.021

2015-07-24。

2015-08-04。

程仁發(1974-), 男,館員。

Received date: 2015-07-24. Revised date: 2015-08-04.

Correspondent author: CHENG Renfa(1974-),male, Lecturer.

E-mail:riH.cheng@qq.com