國內外火燒油層研究進展與應用

劉 海, 潘 一, 冷 俊

(遼寧石油化工大學, 遼寧 撫順 113001)

國內外火燒油層研究進展與應用

劉 海, 潘 一, 冷 俊

(遼寧石油化工大學, 遼寧 撫順 113001)

隨著常規油氣資源開采的枯竭,我國各大油田已經進入了二次,三次采油時期。稠油作為一種非常規石油資源具有極大的開采價值。火燒油層技術是稠油開采的重要手段,因此對火燒技術的研究有助于稠油資源的開發。文章在調研國內外火燒油層研究與試驗文獻的基礎上,對國內外火燒油層技術進行了全面的總結和概括,介紹了火燒技術的室內試驗與現場應用,提出下一步火驅發展的方向為反應原理的研究與現場操作的實施規劃。

火燒油層;稠油;室內試驗;研究應用;提高采收率

1 火燒油層技術介紹

1.1 簡介

火燒油層又稱火驅是提高原油采收率的一種重要方法,是利用外部添加的氧氣源和人工加熱點火手段把地下油層點燃,儲層燃燒后的重質成分可以當做下一步燃燒的物質,達到進一步驅動的作用[1-3]。

1.2 火驅過程

整個燃燒過程可以分為低溫氧化、燃料沉積和燃燒3個階段。將空氣作為氧源,把熱空氣注入注入井把油層點燃。形成一個徑向移動的燃燒前緣及一個燃燒區,在燃燒前緣的前方,原油受高溫高壓熱作用,最后剩下的裂解產物—焦炭作為火燒的燃料,維持油層向前燃燒[4]。原油不斷發生復雜化學反應,生成氣相和液相產物,進而引起各種熱物理反應并改善地層滲透率驅動原油運移。

2 國外研究與應用

2.1 國外理論研究

20世紀初美國人J.O.里維斯第一次闡述了以提高油層采收率為目的的注驅替液和熱力理論。1923年Wolcott和Howard提出用空氣作助燃劑使油層燃燒生成熱氣降低地層黏度是油層持續燃燒的重要措施[5],這是最早有關火驅理論的認識。

1959年, 對于干式正向燃燒的效率與燃燒體積的關系,tadema做了初步的評估并研究了氣體用量的數學公式。Benhand和Poettmann,Larken和Bailey等人在這期間也提出了這方面的分析結果[6]。這些工作奠定了火燒油層理論分析和室內實驗的初步基礎。1960 年Read和Willson[7]等模擬了正向燃燒物理實驗,提出了實驗的影響要 素和相關的理論公式。20世紀60年代初亞歷山大[8]等進行了原油密度與燃料的關系、原始含油飽和度對燃燒的影響等試驗,探討了影響火燒油層的主要因素。1963 年朱杰(Chu C.)[9]和托馬斯[10]為了估算 最少燃料用量和位于注入井附近的溫度刨面,兩人創建了火驅數學模型。1965 年葛待弗雷德[11]建立了一個不完善的一維數模,該數模考慮了流體力學的一些因素(三相流、導熱、對流)但忽略了毛細管力及質量。1968年 Kuo[12]建立了考慮熱流前緣與燃燒前緣的數學模型。這些理論研究對火燒油層各區域的確定奠定了基礎。

70-80年代年代國外學者對火燒油氧化原理,模式以及燃料沉淀量都有很多研究[13],這些都為以后的現場試驗奠定了理論基礎。

2.2 國外火燒技術試驗

1942年美國進行了世界上第一次火燒現場實驗。之后美國又實施了70多個火驅項目. 此外前蘇聯,加拿大等多個國家也先后進行了火燒油技術的相關項目[14]。

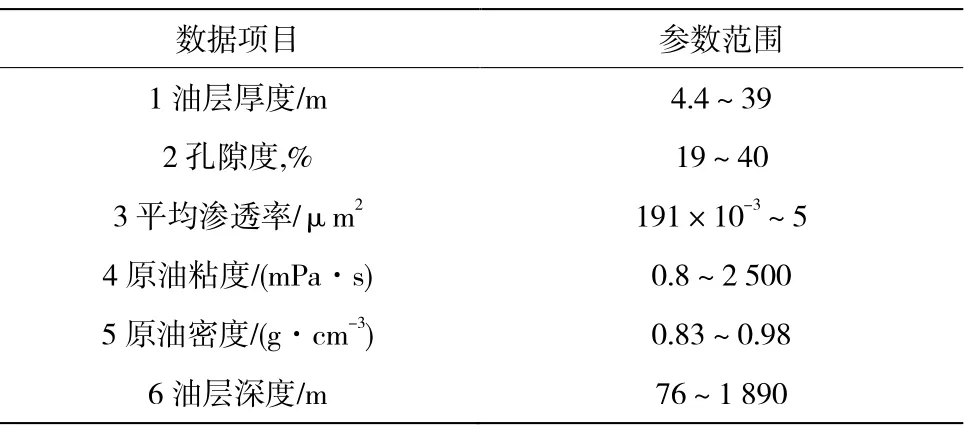

在國外,通過對燃料、氣體用量、空氣與石油比例、原油采收率的研究為干式正向燃燒的現場操作提供了豐富的經驗。研究表明火驅具有注入氣維持儲層壓力的作用 且面積波及系數比氣驅要高得多。大的濕式正向燃燒項目雖沒有干式燃燒那么多,但從成功的現場項目可得知有利的條件參數如表1所示 。

表1 火驅技術有利條件參數Table 1In-situ combustion favorable condition parameters

這些數據為以后的現場試驗提供重要的了參考依據。

經過多年的理論研究與室內、現場試驗,火驅已成三次采油的一種有效手段,如東歐的Suplaeu油田,中亞的Karazhan油田,北美的Mobil,MidwaySunset油田等,原油采收率都提高到了近 60%[15],均取得了良好的經濟效益。

3 國內研究與應用

3.1 國內理論研究

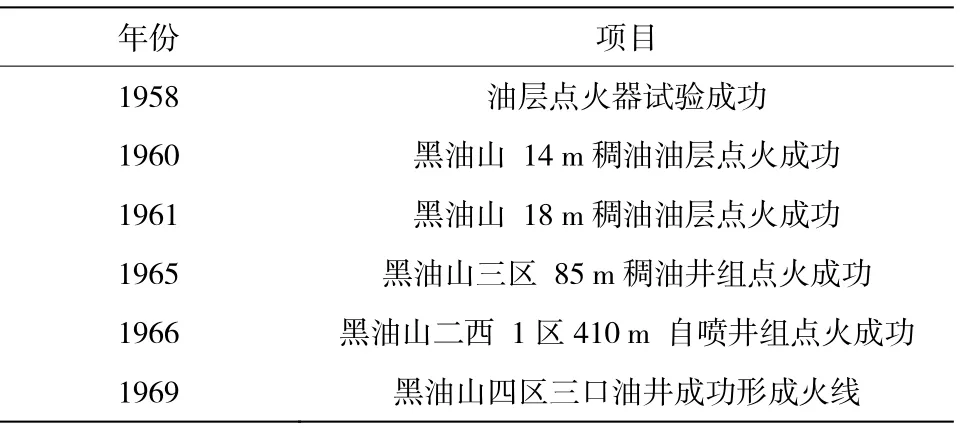

20世紀50年代末大量的室內壓力燃燒試驗在新疆油田進行。進入60年代后又相繼開發了汽油與電熱點火器,使之成為我國較早開展火驅研究的油田。

中石油勘探開發研究院于 80年代陸續建立了燃燒釜等火驅物理實驗設備。90年代中期勝利油田為了研究室內火燒油試驗也建立了一維火燒模擬設備。進入21世紀為了開展大型火驅油層的數值模擬實驗,我國購進了CMG公司的stars數值軟件[16]。2001年,勝利油田分公司采油工藝研究院的蔡文斌等人[17]利用火燒油層燃燒管物理模擬技術,對河口油區稠油開展了濕式燃燒實驗,研究了濕式燃燒下的空氣需要量、燃燒前緣推進速度、視氫碳原子比和燃料消耗量等技術參數,以及注空氣與注水量的比值對火燒油層效率的影響[18]。為了充分利用已燃區的熱能,應當采用濕式燃燒,研究表明濕式燃燒可以有效減少空氣需要量與燃料消耗,提高采收率[19]。

2005年,趙東偉、蔣海巖、張琪通過室內火驅一維模擬裝置分析了遼河油田原油樣品的產出氣體成分以及液體物性。為下一步的數模建立提供了地層溫度、氣液性質等必須的數據和控制條件[20-23]。

2006年中國石油天然氣集團公司建立稠油開采重點實驗室。完成了火驅室內試驗的系統化。2006、2007年中石化與中石油分別成功完成了國內首次火驅三維模擬試驗與水平井條件下的重力泄油三維物理試驗。

2011年,東北石油大學劉其成、劉永建和劉喜林等[24]進行了火燒油層室內實驗及驅油機理研究工作。實驗結合了遼河油田實際情況,研究了溫度分布特點與燃燒帶的劃分,以及各種厚度條件下的火燒波及面積和驅替效率。并且隨著火燒內部重要追蹤化合物的研究進展,成功找到了火驅進程中石油黏性,密度等物性減小的主要原因。

3.2 國內火燒技術實驗

50年代末之后國內分別在新疆,玉門,勝利,遼河等油田進行火燒油藏現場實驗,其中克拉瑪依油田的火驅規模最大,進展最好。具體項目見表2[25,26]。

表2 克拉瑪依油田火驅項目表Table 2 Karamay oilfield fireflood projects list

但由于受當時眾多原因和環境的影響,最終以失敗告終。在火燒油層項目停滯了二十多年后,新疆克拉瑪依油田,勝利油田,遼河油田又先后開展了火燒油層現場試驗。

進入 21世紀中石化和中石油都進行了火驅開發的現場實驗: 2003年勝利油田鄭408區塊火驅實驗點火成功[27], 2009年中石油為了研究稠油油層注蒸汽開發后期接替方案所開展的新疆紅淺1井現場試驗點火成功。11年中石油為了研究傳統蒸汽輔助重力泄油(SAGD)以外的開采技術,通過并實施了新疆風城水平井火驅-重力泄油實驗項目。

4 結 論

火驅工藝作為三次采油的中重要的熱力采油技術,囊括了氣體驅、熱力驅、混相和非混相等驅替機理[28]。如能有效認識火驅的反應復雜性,解決前期投資費用高的問題,充分發揮火驅驅替效率與熱利用率高的特點,火驅將成為繼稠油注水和蒸汽吞吐后提高原油采收率的另一個重要技術方法。進一步的研究應側重于對反應原理的研究和規劃設計方面的全面認識。

[1]張銳.稠油熱采技術[M].北京:石油工業出版社,1999.

[2]張敬華,楊雙虎,王慶林.火燒油層采油[M].北京:石油工業出版社,2000.

[3]劉喜林.難動用儲量開發稠油開采技術[M].北京:石油工業出版社,2005.

[4] [美] P.D. 懷特,J.T.莫斯.熱采方法[M].北京:石油工業出版社,1988.

[5]汪子昊, 李治平,趙志花.火燒油層采油技術的應用前景探討[J].內蒙古石油化工,2008,7:11-12.

[6]Poettmann F. H. In-situ combustion: a current appraisal, World Oil[R]. Apr. & May 1964:124-128 & 95-98.

[7]Wilson L.A, Root P. J. Cost Comparison of Reservoir Heating Using Steam and Air .J.P. T.[R]. Feb, 1966: 233-239.

[8]Alexander, J. et. al. FactorsAffecting FuelAvailability and Composition During In Situ Combustion, J. P. T[R]. (October 1962), P. 1154

[9]Chu C. Two-dimensional Analysis of a Radial Heat Wave. J. P. T[R].Oct, 1963: 1137-1144.

[10]Thomas G. W. A Study of Forward Combustion in a Radial System Bounded byPermeable Media. J. P. T[R]. Oct, 1963: 1145-1149.

[11]Gohmed, K. A. Fundamentals of Thermal Stimulation of Oil Reser voirs[R]. Nedra Press.Moscow, 1967.

[12]Gottfried B. S. AMathematical Model of Thermal Oil Recovery in Linear Systems[R]. SPE.J. Vol5, 1965:196-210.

[13].WuCH,Fulton PF.Experimental simulation of the zone spreceding the combustion front of an in — situ combustion process [R].SPE2816,1971.

[14]汪子昊,李治平, 趙志花.火燒油層采油技術的應用前景探討[J].內蒙古石油化工,2008,7:11-12.

[15]張方禮.火燒油層技術綜述[J].特種油氣藏,2011,18(6):2-3.

[16]王元基,何江川,廖廣志,等.國內火驅技術發展歷程與應用前景[J].石油學報,2012,33(5):911-912.

[17]關文龍,蔡文斌,王世虎,等.鄭408 塊火燒油層物理模擬研究[J].石油大學學報(自然科學版),2005,29(5):58-61.

[18]蔡文斌,謝志勤.勝利王莊油田火燒驅油試驗研究[J] .石油天然氣學報(江漢石油學院學報),2005,27(2):397-398.

[19]謝志勤,賈慶升,蔡文斌,等.火燒驅油物理模型的研究及應用[J].石油機械,2002,30(8).

[20]雷占祥,蔣海巖,張琪,等.火燒油層傳熱特性室內實驗研究[J].油氣地質與采收率,2006,13(6):86-88.

[21]趙東偉,蔣海巖,張琪.火燒油層干式燃燒物理模擬研究[J].石油鉆采工藝,2005,27(1):36-39.

[22]蔣海巖,張琪,袁士寶,等.火燒油層干式燃燒數值模擬及參數敏感性分析[J].石油大學學報(自然科學版),2005,29(5): 67-70.

[23]劉慧卿,范玉平,趙東偉等.熱力采油技術原理與方法[M].東營:石油大學出版社,2000.

[24]劉其成. 火燒油層室內實驗及驅油機理研究[D]. 大慶. 東北石油大學,2011.

[25]楊玉梅.套保稠油油田火燒油層可行性分析[J].特種油氣藏,200 6,13(2):53-55.

[26]董曉玲,鐘顯彪,谷武,等.套保稠油油藏出砂冷采實踐與認識[J].特種油氣藏,2004,11(增刊):84-86.

[27]蔡文斌,李友平,李淑蘭,等.勝利油田火燒油層現場試驗[J].特種油氣藏,2007,14(3):88-90.

[28]牛嘉玉,劉尚奇,門存貴,等.稠油資源地質與開發利用[M].北京:科學出版社,2002:284-1289.

Research Progress and Application of the In-situ Combusion Technology at Home and Aboard

LIU Hai,PAN Yi,LENG Jun

(Liaoning Shihua University, Liaoning Fushun 113001, China)

With depleting of the conventional oil and gas resources, China's major oil fields have entered the second, third recovery periods. Heavy oil as a kind of unconventional oil resource has great exploitation value. In-situ combustion technology is an important method for heavy oil recovery, thus development of the in-situ combustion can contribute to the recovery of the heavy oil resources. In this paper, based on research and experimental literatures of the in-situ combustion technology, domestic and foreign in-situ combustion technologies were summarized, the laboratory test and field application of the in-situ combustion technology were introduced. It’s pointed out that the development direction of in-situ-combustion technology should be the study on its reaction principle and field operation plan.

In-situ combustion; Heavy oil;Laboratory test;Research application;Enhanced oil recovery

TE 357

: A

: 1671-0460(2015)03-0545-03

2014-10-15

劉海(1990-), 男, 遼寧石油化工大學在讀碩士,研究方向: 油氣田開發工程。E-mail:183187972@qq.com。