荒野中的精神家園

弄官山,位于廣西壯族自治區崇左市東南部,羅白鄉和板利鄉的交界處,海拔僅431米,卻已是附近山地的最高點。這里是奇偉、詭譎的喀斯特丘陵地帶,石山星布如棋子,溶洞縱橫通黃泉。北熱帶的陽光和雨水經年不斷,在峰林溶洞間孕育著數不清的熱帶生物。

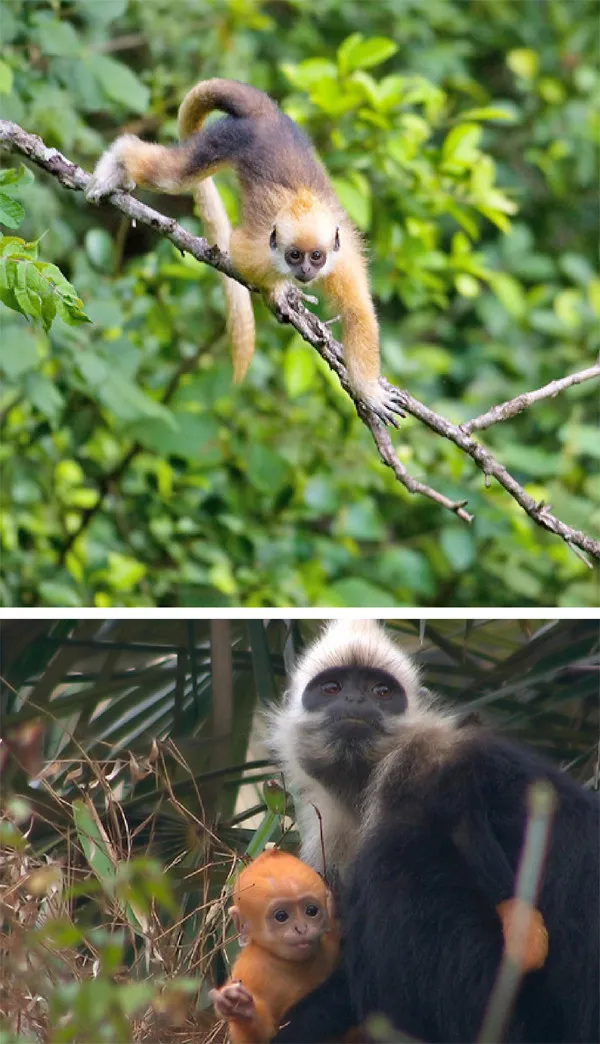

中國一級保護動物、世界上25種最瀕危的靈長類動物白頭葉猴就生活于此。它是廣西喀斯特石山森林系統的代表,象征著從更新世早期形成的物種,是當地生態環境中的旗艦物種。白頭葉猴的幼崽通體金黃,隨著年齡的增長,毛色轉黑,而頭部冠毛、頸部和上肩以及尾部的一段則保持白色,加之它們以各種樹葉為主要食物,故而得名。白頭葉猴一般棲息在懸崖峭壁的巖洞和石縫里,被稱為峭壁上的精靈。

人與猴共同的生存危機

在壯族鄉民中流傳著一個故事:很久很久以前,人們都很窮,村民們常常挨餓。有一天,一個老人去世了,人們披麻戴孝將老人送上山安葬。同行的小孩子們發現山上有很多野果,便決定不再下山,以野果為生,為父母們省下糧食。后來這些小孩子們便變成了白頭葉猴,猴子的白冠、白肩,正是小孩子穿的孝衣,而猴子的白尾,正是孩子們系在腰間的麻帶。這個故事形象地說明了白頭葉猴不與人類爭食,世代相互陪伴,和諧共存的狀態。

然而,近30年來,人口增長,生產方式的落后,使這里的生態系統出現了嚴重不平衡。棲息地的破碎化和喪失,使人與猴子以及其他生物在有限的生存空間里展開了激烈的生存之戰,白頭葉猴及當地人民的繼續生存都受到嚴重威脅。到1996年,弄官山區的白頭葉猴數量僅剩96只。

這樣的情況,一直到北京大學潘文石教授的到來而改變。潘文石教授是我國生物學界的泰斗,他曾在秦嶺群山中蟄伏13年研究野生大熊貓;他曾以堅守科學的態度抵擋住重重壓力指出“竹子開花”并非對野生熊貓的生存構成威脅,而當時這一結論幾乎是“板上釘釘”;他強烈反對把野生大熊貓統統圈進飼養場,致信中央,并最終制止了這種錯誤保護大熊貓的行為,挽救了大熊貓的生存危機,保護了秦嶺地區的生態環境和生存發展,媒體尊敬地稱他為“熊貓之父”;他是第一個被《美國國家地理》雜志做人物專訪的中國科學家;他是首位獲得荷蘭王室授予保護野生動物的“諾亞方舟”金獎殊榮的中國科學家;他對自然科學和生態環境保護“宗教般的執著”讓著名作家梁曉聲心生“卑躬的敬意”。

1996年冬日的一個傍晚,一架水牛車把潘教授和他的一個研究生送到扶綏縣岜盆鄉的石山中,之后又轉入崇左縣的羅白和板利兩鄉的交界處。幾經輾轉之后,他們最終落腳于崇左縣弄官山區一個棄置的軍營。三間四面透風的屋子、墻壁上東倒西歪的裂縫、屋外簡單搭建的土壘灶臺,就是他們最初的研究基地。幾張磚墊起來,上面鋪幾塊破木板,一些稻草,一張席子,就是教授的床。在屋門口的墻壁上,潘教授用焦炭寫下“君子之居,何陋之有?1996年11月17日”,至今清晰可見。

在最初的漂泊中,潘教授和學生在深山中風餐露宿,天天鉆山溝,拿著5米望遠鏡探尋白頭葉猴的蹤跡,看到了這種瀕危物種悲哀的生存狀況。然而,最讓潘教授內心久久不能平靜的是當地民生的艱辛:“人類和猴子,都走到了生存危機的邊緣。而人類的情況更糟,猴子可以在山上的石坑里,尋找存留的雨水,但老百姓不可能爬到懸崖上去啊,只能在泥塘中找水,(沒有好的水井)他們吃的都是臟水。”

潘教授所說的泥塘,就在羅白鄉雷寨屯的村口。其實就是一個大泥坑,水也不是活水,水質十分渾濁,偶爾還漂浮著老鼠的尸體。水牛在泥塘里洗澡、喝水、拉屎撒尿,旁邊的婦女在泥塘里拿棍子洗衣服。村民們把泥塘的臟水挑回家,用明礬過濾,就成了全寨子500人的飲用水。這樣的水煮飯又黃又硬,由于長期使用不潔凈的水,這里的村民大多有腸胃病,肝腫大。村里的年輕人想參軍,體檢竟然沒有一個合格的。婦女病和子宮癌更是高發,60%的婦女患有子宮癌。

同時由于水質的原因,鄉民們種植水稻、雜糧等谷物的收入很低,不足以維持生計。加上以采用白頭葉猴的骨頭為原料浸泡的烏猿酒價格不菲,不少鄉民靠偷獵白頭葉猴來提高收入。一個盜獵隊,沒多久就把一座山頭的幾百只猴子全部打死。弄官山地區一度盜獵猖獗,潘教授回憶說:“亂七八糟,偷獵到處都有,竹竿、網、粘膠啊,就粘老鼠那個貼在樹上,把小猴子粘住,我們要去救它,公猴母猴都來打我們,那是很危險的。”

此外,在弄官山區24平方公里的地區周圍,居住著至少3000人,對土地的開發幾乎達到了飽和。人口膨脹和土地供應的矛盾逐年激化,導致白頭葉猴活動的叢林和平地灌木叢不斷被平整為耕地,石山也伴隨著轟轟的采石炮不斷縮小,當最后一寸土地也被種上莊稼之后,人們便發現自己還能否繼續生存下去也成了問題。當地農民的燃料主要來源于野生林木,每年對薪柴的需求量遠遠大于野生植物的生長量,樹木的減少直接影響到白頭葉猴的生存。自然界的生命是相互依存的,這樣發展下去,不但白頭葉猴難以生存,其他動植物也將面臨絕境,喀斯特地貌的水土便難以保持,農民們也會陷入更加貧困的境地而無法自拔。

潘教授發現,白頭葉猴瀕臨滅亡的危機和人類貧窮的危機,是同時產生的。他目睹了當地人貧困的生活處境:人均年收入還不到400元;一家五口人只有一條長褲,誰出門誰穿 ;一家人熬一鍋粥,誰餓了誰吃。村子里沒有學校,孩子們只能在家幫助做些家務和農活,他們從來沒有見過任何零食。潘教授心疼孩子們,就經常給孩子們發各種糖果,孩子們也漸漸喜愛上這個慈眉善目的教授爺爺。一天雨后,一群孩子來軍營找潘爺爺玩,可是道路泥濘,一個小女孩的鞋陷在泥地里丟失了,潘教授帶著工作人員找了許久都沒有找到。女孩哭的非常傷心,因為她只有這一雙鞋。

拯救一片村莊 保護一群葉猴

弄官山區的情景讓教授感慨:沒有像樣的道路,沒有電燈,沒有足夠的食物,沒有清潔的飲水,沒有學校,沒有醫院……潘文石教授開始思考,“如果不把人類從這樣一種艱難的情況下改善過來,自然保護是一句廢話,我們的研究也是一句廢話。”自然保護的最終目的是為了造福子孫后代,造福人類生活。“縱使我們有千篇論文百部專著,如果村民們還繼續貧窮下去,白頭葉猴也無法擺脫滅絕的命運,那又有什么用?只有真正改善了村民的生活,才能使保護真正獲得成功。”潘教授決定探索一條兼顧珍稀物種、生物多樣性的保護和當地人民生存發展的途徑,讓老百姓過上“像樣的生活、安全的生活”。

于是,潘教授開始把主要精力用于幫助當地老百姓解決生活困難,改善生活條件。首先解決老百姓的飲水問題。他一方面依靠自己的影響力募集資金,另一方面向當地政府申請撥款7萬元,把7公里以外的潔凈水源引到雷寨,建立了清潔的飲水系統,在崇左地區共修建了3項飲水工程,使每家每戶喝到了甘甜的山泉水。

接著,為老百姓解決能源供應的問題。從1998年開始,潘教授幾次自己投錢搭建沼氣池,卻都實驗失敗了。村民們怨言頗多,都覺得這個年過半百的教授太奇怪了,放著城里好好的舒服日子不過,非要到深山溝里受蟲子叮咬、爬懸崖峭壁、觀察猴子,又自己花錢建勞什子沼氣池,費那么大勁還辦不成。2000年,潘教授獲得了福特汽車頒發的環保獎金10萬元,他特別開心,終于有錢建沼氣池了。他親自挑選水泥、從運輸到搭建的每一個細節,都認真研究,親自監工,首先在岜旦村和雷寨村建成了沼氣池。隨后,潘教授向農業部申請到192萬元沼氣建設專項資金,又獲得海外捐助12萬元,經過數年奔波,幾多挫折,在4年時間內,為弄官山周邊的14個自然屯和附近其他村寨修建了沼氣池,使村民不再上山砍伐樹木。

除了解決水源和能源兩大基本的生存問題,潘教授還通過各種渠道募集資金,為當地修建了田間公路、小學和醫院 ;為1700余名已婚婦女進行健康普查;建議政府關閉采石場;幫助村民們改變農作物品種,用種植甘蔗取代原先的水稻、雜糧而增加收入;還成立了一個生物多樣性博物館,一個生態環保教育中心和一個生物多樣性研究基地。

14年來,在潘文石教授的奔走和努力下,當地政府共投入1000萬元,用于改善弄官山區的生態環境。潘教授自己也拿出了科研獎金、加上各類親朋好友的支持以及社會捐助,累計300萬元,用于改善當地民生。“14年不再砍伐森林,種植甘蔗,老百姓年年有剩余,有的村子,幾乎80%的人都蓋了新房子,最窮的村子,也有30%到40%的人蓋起了新房子。”潘教授說。

村民生活質量大幅改善的同時,弄官山區的自然生態逐漸復蘇,生態平衡逐漸進入良性循環。石山上開始蔥蘢,鳥類、蛇類和各種肉食動物的數量也開始增加,隨之害蟲及鼠類就減少了,農民在地里不用或少用農藥,潔凈了環境,降低了成本。農民把過去用于砍伐和狩獵的時間轉移到悉心耕作農作物,收成也提高了。到2015年,白頭葉猴的數量已經增長到了800多只。《紐約時報》這樣報道潘教授為弄官山的付出:“拯救了一片村莊,保護了一群葉猴。”

潘教授更是不遺余力地向村民們宣傳生態環保的理念,宣傳保護白頭葉猴的重要性。每逢縣里領導請他吃飯,他便借機宣傳生態環境對當地經濟發展的意義。不少村民開始主動制止偷獵活動,在教授67歲生日的時候,村民們送來了糯米蛋糕,他們說:“潘教授在這里,一花一木,一個蟲子,一個白頭葉猴,都是教授之所愛,教授愛的我們就要愛,我們就要保護。”

后工業時代的精神家園

如著名作家厲放所言,潘文石教授的每一分努力,不僅僅是在改善貧困人民的生活,更是從精神上改變整個地區的現狀與未來。他探索出一個“科學家——民間企業——政府”三結合的方式,構想了一個“物種保護、生態建設與人民生活改善”三結合的和諧社區。他用自己的實際行動來證明“保護生物多樣性是人類走出環境困境的關鍵”,而生態保護的工作、生態鏈的平衡,靠的不只是單純地保護一種動物、一個物種,而是要提高整個地區、整個生物圈,包括人類生活的福祉。

作為基地保護生物多樣性、更作為改善當地人生活的另一個成果,潘文石團隊提出了更長遠的規劃,以發展生態旅游這種無煙產業來代替現在墾荒種植的落后的農業生產,從而找到一條既可以提高當地人民的生活水平,又能保護生物多樣性和子孫后代繼續生存的可持續發展之路。2002年8月,廣西崇左弄官白頭葉猴生態公園正式對外開放。

崇左生態公園是個珍貴的地方。每個來到公園的人,都會親眼見到白頭葉猴從百丈懸崖之上飛躍自如;或是因為聽到百鳥爭鳴的歌聲,或是因為黑幕里眾多的螢火蟲,或是因為清楚呈現的銀河,或是因為聽到關于諾亞方舟的故事,或是因為一瞥500年前羅白土司的舊域墻,或是因為目睹幾千年前的弄邁巖畫——而激動不已。這里就好像是一艘諾亞方舟,承載著瑰麗地球的生物的延續,同時也承載著我們子孫后代的幸福。潘教授表示:“崇左生態公園不只是給訪問者提供一個野餐的場所,也不只是為了給旅行者提供一個戶外徒步運動的野地,或為自然愛護者提供一次欣賞野生動物的機會,建立崇左生態公園的最終目標是,為生活在后工業時代的居民們提供一種精神復蘇的場所。人們在經歷了農業社會和工業社會后的艱苦,以及初有成效的創業之后,正在尋求一種全新的精神家園。”

這便是潘文石教授在荒野中構筑的精神家園:不忘初心,始終聆聽荒野的呼喚,與自然、生命、萬物生靈和諧相處的家園。“人類無法孤獨地行走在天地之間,我們必須與萬物共同生存。我們需要自然,特別是那些看似荒野,實則家園的地方,正是這些地方,誕生了人類這個物種,正是這些地方,成為萬物生靈的伊甸園,也正是這些地方,庇護著我們子子孫孫賴以生存的那些洞天地府。”