基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化中供給不均問(wèn)題的表現(xiàn)及原因分析

?

基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化中供給不均問(wèn)題的表現(xiàn)及原因分析

欒博琳

北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院北京101312

[摘要]作為深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革和新醫(yī)改的工作重點(diǎn)之一,基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化能夠保障城鄉(xiāng)居民最基本,最有效、最便捷的公共衛(wèi)生服務(wù)。但在落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化的過(guò)程中,卻呈現(xiàn)出供給不足和供給不均兩大問(wèn)題。作為理應(yīng)體現(xiàn)社會(huì)公平的政策卻呈現(xiàn)出了不公平的現(xiàn)狀,因此亟需對(duì)這一問(wèn)題加以關(guān)注和分析。

[關(guān)鍵詞]基本公共衛(wèi)生服務(wù);均等化;社會(huì)公平;公共產(chǎn)品

前言

近年來(lái),我國(guó)將實(shí)現(xiàn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化作為一項(xiàng)重要社會(huì)政策。實(shí)施國(guó)家重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng),有效預(yù)防控制重大疾病,進(jìn)一步提高突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件處置能力。逐步縮小城鄉(xiāng)居民基本公共衛(wèi)生服務(wù)差距,提高全民健康水平。”基本公共衛(wèi)生服務(wù)作為一種典型的公共產(chǎn)品,是廣大人民生存和發(fā)展的最基本條件,關(guān)乎每一位公民的切身利益,同時(shí)也體現(xiàn)了社會(huì)主義公平,有助于構(gòu)建和諧社會(huì),由科學(xué)發(fā)展觀所提出的的五個(gè)“統(tǒng)籌”概念,排在首位的便是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展,公共衛(wèi)生服務(wù)事業(yè)的發(fā)展自然也包含在其中。

1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)供給不均問(wèn)題的表現(xiàn)

改革開(kāi)放三十多年來(lái),我國(guó)衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展取得了顯著的成效:醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系基本建立,衛(wèi)生資源與醫(yī)療服務(wù)較快增長(zhǎng),居民健康水平有很大提高。但伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展進(jìn)入新階段,基本公共衛(wèi)生服務(wù)供給不足和供給不均的問(wèn)題日漸凸顯,公共衛(wèi)生服務(wù)更面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

1.國(guó)家投入不足且城鄉(xiāng)差距大

(1)政府衛(wèi)生總體投入不足并且結(jié)構(gòu)失衡。

衛(wèi)生總費(fèi)用占GDP比例過(guò)低:2012年夏季達(dá)沃斯論壇上,衛(wèi)生部部長(zhǎng)陳竺指出中國(guó)目前衛(wèi)生總費(fèi)用占GDP的比重僅為5.1%,甚至低于低收入國(guó)家的平均比重6.2%。衛(wèi)生總費(fèi)用的構(gòu)成比例也不斷在變化,“在我國(guó),公共衛(wèi)生服務(wù)主要包括疾病預(yù)防控制、計(jì)劃免疫、健康教育、衛(wèi)生監(jiān)督、婦幼保健、精神衛(wèi)生、食品安全、職業(yè)病防治和環(huán)境衛(wèi)生等方面”i。其中個(gè)人支出所占的比例過(guò)大,但近年來(lái)始終保持下降趨勢(shì),由2000年的58.98%下降至2011年的34.8%,而政府和社會(huì)衛(wèi)生支出占的比例較低。在農(nóng)村,衛(wèi)生總費(fèi)用中這種比例失衡更為明顯。國(guó)務(wù)院“十二五”期間深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃中提出,“到2015年,衛(wèi)生總費(fèi)用增長(zhǎng)得到合理控制,政府衛(wèi)生投入增長(zhǎng)幅度高于經(jīng)常性財(cái)政支出增長(zhǎng)幅度,政府衛(wèi)生投入占經(jīng)常性財(cái)政支出的比重逐步提高,群眾負(fù)擔(dān)明顯減輕,個(gè)人衛(wèi)生支出占衛(wèi)生總費(fèi)用的比例降低到30%以下,看病難、看病貴問(wèn)題得到有效緩解。”就現(xiàn)狀來(lái)看,為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)我們?cè)诤芏喾矫娑既孕枧ΑUl(wèi)生支出結(jié)構(gòu)的變化趨勢(shì)也不利于公共衛(wèi)生服務(wù)的發(fā)展。雖然公共衛(wèi)生支出中公費(fèi)理療保障經(jīng)費(fèi)所占的比例不斷上升,并且其受眾并不局限于政府行政事業(yè)職工,新農(nóng)合醫(yī)療保障體系使參與其中的農(nóng)村人口也也能享受公費(fèi)醫(yī)療,但現(xiàn)階段我國(guó)農(nóng)村醫(yī)療保險(xiǎn)仍主要是大病保險(xiǎn),在基本公共衛(wèi)生服務(wù)方面發(fā)展十分受限。

(2)政府基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出在城鄉(xiāng)間有明顯差距

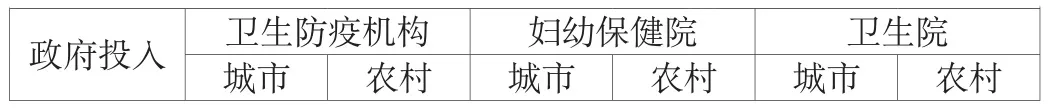

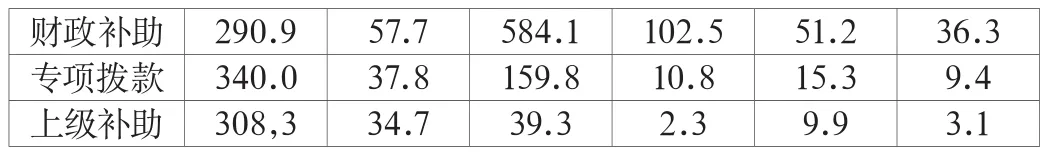

農(nóng)村衛(wèi)生總費(fèi)用占全國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用的比例過(guò)低,2012年,占中國(guó)人口60%以上的農(nóng)村居民,衛(wèi)生總費(fèi)用僅占全國(guó)的23.7%。衛(wèi)生防疫機(jī)構(gòu)、婦幼保健院、衛(wèi)生院是我國(guó)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的三大主要承擔(dān)機(jī)構(gòu)ⅱ,而在新醫(yī)改實(shí)施之前,政府基本公共服務(wù)支出在各項(xiàng)上都明顯向城市傾斜,總量上更可以看出顯著的城鄉(xiāng)差異(如表1),城市衛(wèi)生費(fèi)用增長(zhǎng)率也遠(yuǎn)高于農(nóng)村(如圖1)。

表1 2002年政府基本公共衛(wèi)生支出城鄉(xiāng)列表

數(shù)據(jù)來(lái)源:王曉潔,《中國(guó)公共衛(wèi)生支出理論與實(shí)證分析》。中國(guó)人民大學(xué)博士論文,2006年5月

圖1 衛(wèi)生總費(fèi)用城鄉(xiāng)分配

2.城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)、設(shè)施分配不均

在資源配置方面,農(nóng)村遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及城市,無(wú)法滿足廣大農(nóng)民的需要。由于農(nóng)村地區(qū)發(fā)展水平較低,硬件設(shè)施上發(fā)展滯后,農(nóng)民大多選擇在最近的衛(wèi)生機(jī)構(gòu),如村衛(wèi)生室,來(lái)接受基本公共衛(wèi)生服務(wù),如疫苗接種等。我國(guó)行政村的數(shù)量在建村支合并浪潮中不斷減少,但行政村的地理范圍也由此相對(duì)擴(kuò)大了,進(jìn)而從居民住所到村衛(wèi)生室的距離也變得更遠(yuǎn),加之交通不便,公共衛(wèi)生服務(wù)的可及性減弱,居民就醫(yī)難度大;另一方面行政村的人口也因此增加,村衛(wèi)生室的承載量增大,其設(shè)備、人員逐漸無(wú)法滿足所有居民的需要。相比之下城市公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)可以較好地滿足居民的衛(wèi)生服務(wù)需求,可及性較強(qiáng)。

3.城鄉(xiāng)衛(wèi)生人力資源在數(shù)量和質(zhì)量上都有較大差距

2008年底,我國(guó)衛(wèi)生人員總數(shù)為616.9萬(wàn)人,其中農(nóng)村醫(yī)生和衛(wèi)生員數(shù)量為93.8萬(wàn)人,同2007年相比,總量上增加了26.2萬(wàn)人,而鄉(xiāng)村醫(yī)生和衛(wèi)生員的增加量?jī)H為6552人。在質(zhì)量上,我國(guó)醫(yī)療隊(duì)伍的整體素質(zhì)偏低,其中擁有碩士學(xué)歷的僅為1.3%,具有博士學(xué)歷的僅為0.3%,并且高學(xué)歷和具有較高醫(yī)療技術(shù)水平的衛(wèi)生人員主要集中在城市。鄉(xiāng)村醫(yī)生中,具有中專(zhuān)學(xué)歷的中游21%,具有大學(xué)學(xué)歷的只有1.4%,而大部分農(nóng)村地區(qū)的鄉(xiāng)村醫(yī)生甚至并不具備國(guó)家規(guī)定的從業(yè)條件。

4.基本公共衛(wèi)生服務(wù)供給不均的原因分析

(1)公共服務(wù)制度上的城鄉(xiāng)二元化

雖然在科學(xué)發(fā)展觀中提出要統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展,但一直以來(lái)我國(guó)的城鄉(xiāng)二元化結(jié)構(gòu)始終是城市與農(nóng)村之間各種壁壘的主要原因,戶(hù)籍制度、資源分配等方面都體現(xiàn)了這種差異。這種差異進(jìn)一步影響到了醫(yī)療保障制度:在城市,居民享受著各型各類(lèi)的保險(xiǎn)待遇;而在農(nóng)村卻只有水平較低的醫(yī)療救助,雖然新型農(nóng)村合作醫(yī)療使農(nóng)民免于“大病致貧返貧”,但新型農(nóng)村合作醫(yī)療提供強(qiáng)調(diào)的只是“大病統(tǒng)籌”,并沒(méi)有普通疾病的醫(yī)療保障。而基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化提出的時(shí)間不長(zhǎng),使得這一差異更為明顯。日益加快的城市化進(jìn)程和由此帶來(lái)的貧富差距的不斷擴(kuò)大,使得越來(lái)越多的醫(yī)療衛(wèi)生資源集中于城市,導(dǎo)致這一不均等現(xiàn)象愈發(fā)嚴(yán)重。

(2)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平落后

2012年農(nóng)村居民人均純收入為7917元,雖然同比去年增長(zhǎng)13.5%,但對(duì)比城鎮(zhèn)居民人均純收入的26959元仍有很大的差距,城鎮(zhèn)居民人均純收入是農(nóng)村居民的3倍多。農(nóng)村居民對(duì)于不能像醫(yī)療服務(wù)一樣迅速產(chǎn)生疾病的治愈等明顯成效的公共衛(wèi)生保健本就不夠重視,更不會(huì)在較低的收入中拿出一部分去進(jìn)行公共衛(wèi)生消費(fèi)。這就導(dǎo)致了公共衛(wèi)生產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)不善,投入公共衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的人力物力資源就會(huì)相應(yīng)減少,形成了一個(gè)惡性循環(huán)。城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不均衡使得符合條件或者水平較高的衛(wèi)生技術(shù)人員向城市聚集,一來(lái)可以獲得較高的經(jīng)濟(jì)收入,二來(lái)可以有更好的條件可以進(jìn)行科學(xué)研究,再加上城市生活環(huán)境的優(yōu)越,使得農(nóng)村更加無(wú)法吸引到高水平的人才。

(3)地方政府并不重視公共衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)

盡管今年來(lái)國(guó)家一再指出基本公共衛(wèi)生事業(yè)建設(shè)的重要性,但許多地方政府仍對(duì)其采取放任態(tài)度,交由市場(chǎng)調(diào)控。但基本公共衛(wèi)生服務(wù)作為一種公共產(chǎn)品,理應(yīng)由政府進(jìn)行主導(dǎo)提供,交由市場(chǎng)必然會(huì)使公共衛(wèi)生服務(wù)市場(chǎng)混亂。市場(chǎng)定價(jià)會(huì)導(dǎo)致許多貧困家庭由于無(wú)法支付服務(wù)費(fèi)用而被拒之門(mén)外,失去了其作為公共產(chǎn)品的公益性,無(wú)法達(dá)到基本公共衛(wèi)生服務(wù)的目標(biāo)。

5.總結(jié)

基本公共衛(wèi)生服務(wù)作為一項(xiàng)公共產(chǎn)品,是一項(xiàng)惠及城鄉(xiāng)居民的民生工程,關(guān)系到千家萬(wàn)戶(hù)的幸福健康,體現(xiàn)了公共醫(yī)療衛(wèi)生的公益性和預(yù)防為主的衛(wèi)生工作方針,體現(xiàn)了以人為本的執(zhí)政理念,有助于縮小城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生服務(wù)的差距,是化解社會(huì)矛盾、解決民生問(wèn)題、實(shí)現(xiàn)社會(huì)公平的重要舉措。因此基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化更顯得尤為重要,使人人都能享受改革開(kāi)放社會(huì)發(fā)展的成果。

參考文獻(xiàn)

[1]吳三通.基本公共服務(wù)均等化:簡(jiǎn)要評(píng)估及制度建議[J].湖南社院學(xué)報(bào),2009(2).

[2]項(xiàng)繼權(quán).基本公共服務(wù)均等化:政策目標(biāo)與制度保障[J].華中師范大學(xué)學(xué)報(bào)(人文社會(huì)科學(xué)版),2008,47(1).

[3]常修澤.逐步實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)均等化[N].人民日?qǐng)?bào),2007—01—31(09).

欒博琳(1992-)女,黑龍江大慶人,北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院2014級(jí)審計(jì)碩士研究生。

作者簡(jiǎn)介