中國經濟起飛的真實起源

2016-01-04 09:28:46裴小林

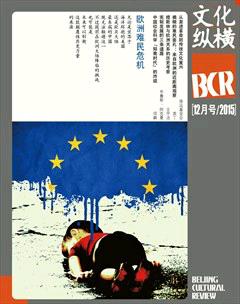

文化縱橫 2015年6期

今日的中國經濟正面臨增長速度下滑、產能過剩的嚴峻挑戰,漸進的市場化改革則被中共視為走出困境、刺激經濟重新起飛的“法寶”,其起始自1978年以來改革開放的政策設計。傳統觀點認為,這場改革一方面不涉及較大利益結構的調整,另一方面從對微觀企業的放權讓利起步,使微觀企業創造新增資源,從而引發了當時中國經濟的高增長。然而,改革開放并沒有一個精心設計的藍圖,“放權讓利”也不足以說明微觀企業投資突然擴張的資金來源,中國經濟轉軌的起因至今未被辨認出來。裴小林的文章指出,中國經濟轉軌的真實起源是中共對宏觀體制的改革,而非單純的“開放市場”:1950年代,中國政府選擇了斯大林發展戰略,即將全國的農業剩余集中到國家財政,再將其轉化為國家投資,制造出一個投資集中在重工業、大量剩余勞動力集中在農業和中間存在著輕工業投資及消費品空白的二元經濟結構。1979年以來,中國政府提高了國家農產品收購價格,使農業剩余從國家財政向農村反向回流,這不僅使得農民得到了購買工業投資品的資金,從而使鄉鎮工業的就業和產值規模迅猛擴張去填補輕工業的發展空白,還將農村剩余勞動力從土地的束縛中解放了出來,讓他們去填補了鄉鎮企業創造出的非農就業崗位。在這一過程中,中共對中國經濟的宏觀結構做出實質性調整,當改革前不平衡的經濟結構被扭轉成平衡時,中國的經濟起飛了。endprint

猜你喜歡

今日農業(2022年1期)2022-11-16 21:20:05

今日農業(2022年3期)2022-11-16 13:13:50

今日農業(2022年2期)2022-11-16 12:29:47

今日農業(2021年14期)2021-11-25 23:57:29

金橋(2019年10期)2019-08-13 07:15:20

小天使·一年級語數英綜合(2018年6期)2018-06-22 10:25:54

領導決策信息(2017年9期)2017-05-04 04:04:50

華人時刊(2017年23期)2017-04-18 11:56:38

小學閱讀指南·低年級版(2016年1期)2016-09-10 07:22:44

北京教育·高教版(2016年6期)2016-06-30 09:21:53