《火燒阿房宮》和李翰祥導演之死

1994年,我的“曉慶實業集團”又成立了“北京曉慶經典廣告有限責任公司”和“北京曉慶文化藝術有限責任公司”,我親自擔任董事長和法人代表。

為什么要成立廣告公司和文化公司?其他生意做得好好的?

是為了大導演李翰祥。

這一天,李翰祥導演打電話給我。

我們多長時間沒有聯系了?平時大家忙,除了關心彼此消息,無事都不打擾。接到李導演親自打來的電話,我確實很是詫異。

李大導演直呼:“老板!”

我說:“大導,叫誰呢?”

“叫你呀!”

“李導演,有事吩咐!”我連忙說。

“曉慶,我想拍一部電視劇,你可以投資嗎?《荊軻》。高陽的小說。”李翰祥說,“……請你幫幫忙。”

從來沒有聽李導演說過這樣求人的話。

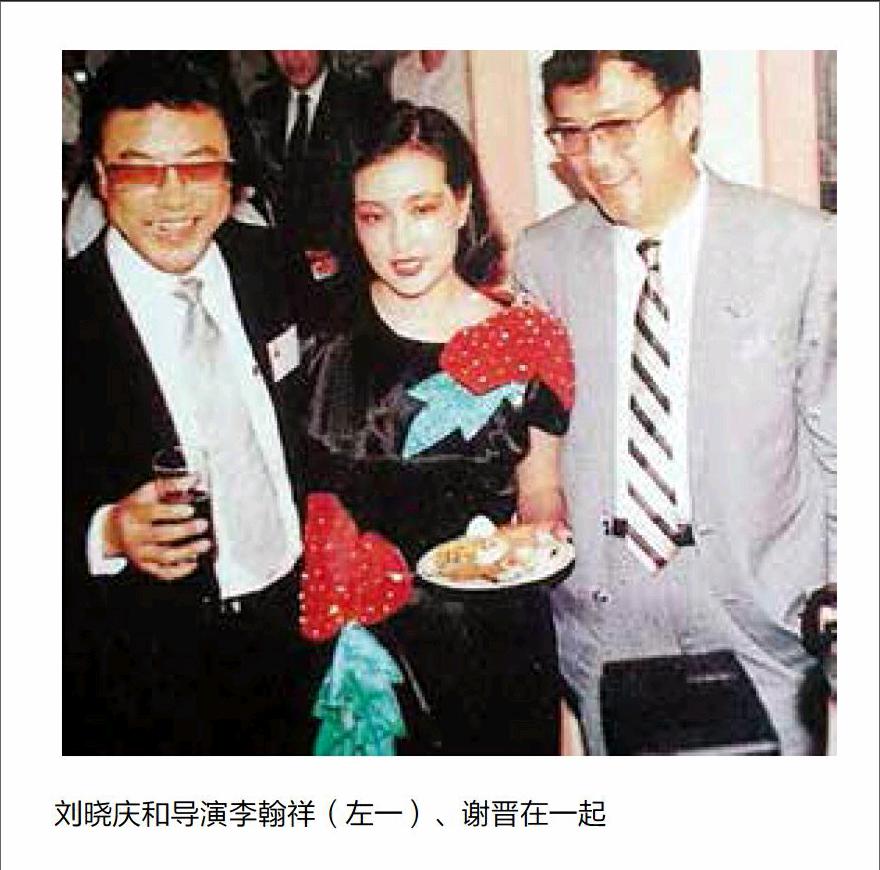

李翰祥是香港著名電影導演,1926年生人,外號“李黑”,高大威猛,眼睛小小,時常被人認為沒睜眼,其實他該看見的都看見了,不該看見的也一個不落。他博覽群書,上通天文,下知地理,對清史如數家珍,以擅長拍宮闈片、歷史片聞名;參與創作上百部電影,作品多次獲得亞太影展、金馬獎等獎項。代表作品有《西施》《梁山伯與祝英臺》《火燒圓明園》《垂簾聽政》《西太后》等。

而我,正是李翰祥導演的影片《火燒圓明園》《垂簾聽政》和《西太后》的一號女主角。我在《火燒圓明園》中扮演了少女慈禧,在《垂簾聽政》中扮演了青年慈禧,在《西太后》(中國大陸名為《一代妖后》)中扮演了中年慈禧。后來,又在《大太監李蓮英》中扮演了老年慈禧——這一部是第五代導演田壯壯的作品,也是我和姜文第三次合作的作品,這是后話了。

當時,港臺電影剛剛解凍,李翰祥導演帶領團隊率先進入北京,與“中國電影合作制片公司”(簡稱“合拍公司”)簽約,拍攝以慈禧太后為主線的清朝歷史巨片《火燒圓明園》和《垂簾聽政》。

自新中國成立以來,合拍公司首次與香港導演合作。這一舉動在當時不亞于一顆原子彈爆炸,輻射了陸港臺文化界,在大陸電影界更是引起了相當大的沖擊波,驚動了七大電影制片廠及舉世聞名的故宮博物院、圓明園遺址、頤和園、清東陵、清西陵……有關部門一律提供史無前例的幫助。影片的拍攝過程、后來世界范圍的放映、票房熱浪,形成了一次次轟動的文化事件。

李翰祥邀請我扮演慈禧。扮演男主角咸豐皇帝的是在影壇初試啼聲的梁家輝。

在盛大的中外記者新聞發布會上,李翰祥導演說:“我看過劉曉慶主演的電影,她既在《小花》中有端莊賢淑的一面,又在《原野》中有性格潑辣、女性魅力的一面,所以我請她扮演慈禧,她是不二人選。”

李翰祥拍電影向來是大手筆,出品人、制片人為此頭疼不已。可他總是票房飄紅,又使老板們笑逐顏開,下一次還要請他。

這次他為了還原歷史,居然搭建了一部分當年英法聯軍焚燒殆盡的圓明園,搭建比例和實景幾乎相等,并在拍攝“火燒圓明園”這一場戲時,真的把它焚毀,把全部過程紀錄了下來,并將其中最令人悲憤、中國歷史上最恥辱的一個鏡頭用作影片的片頭,成為中國電影史上的經典鏡頭,讓人久久難忘。

《火燒圓明園》和《垂簾聽政》兩部影片是一起拍攝的,講述的是少女慈禧玉蘭(由我扮演)從進宮到最后掌握清國大權的過程。而影片背景,就是中國歷史上恥辱的一頁。

號稱“萬園之園”的圓明園,先后被英法聯軍和八國聯軍燒過兩次,大火整整五天五夜,只剩下斷壁頹垣屹立在那里,見證著中國不強大就會被挨打、被欺負的真理。

新聞發布會就在李翰祥剛完工的新圓明園里舉行。

那一天風和日麗。桃花似火柳如煙,湖光山色映畫簾。

倚在新建圓明園的白色欄桿上,一位美國記者和我聊天,說了許多題外話。他不經意地問我:“你覺得中國現在最好的女演員是誰?”

我停頓了幾秒鐘,想了一想,然后口無遮攔地望著遠方說:“是我。”

結果,第二天各大報紙頭版頭條:“劉曉慶:我是中國最好的女演員!”

負面效應直到今天還被人津津樂道,拿出來當反面教材。為此,我差點兒沒被唾沫星子淹死。可以說差點兒把我給滅了。

這句話在我后來的事業道路上設置了幾乎不能逾越的桎梏。

記得在拍攝《垂簾聽政》同治皇帝登基那場戲時,故宮養心殿前,天還未亮,就聚集了上千個由解放軍部隊官兵扮演的文武百官及八旗士兵。

百官列隊進入,在丹陛下整齊排列,八旗馬隊進入,排在后面,小安子立在大臣前面,幾位公公手持靜鞭。

所有人悄無聲息地等候著。等候著“叫起兒”。

時辰到了。公公們甩開靜鞭,清脆的聲音在重重宮院中層層回響。

這時候,東宮皇后慈安、西宮懿貴妃慈禧出場,慈安在前,慈禧在后,走到自己的位子上坐下。

我抬眼向外一望:小安子立即發令,所有人齊齊地“一、二、三——”撣開馬蹄袖,“四——”撩袍跪下。慈禧太后的親生兒子——同治皇帝,時年只有9歲,身著黃袍,搖搖晃晃地下轎,從中間走過來;大臣們在小皇帝后面,紛紛站起;走上臺階,小皇子回頭看向天空;全體官員士兵又一次跪下;小皇子落座。

他的后面,慈禧、慈安,兩宮皇太后垂簾聽政。

清朝自此改年號為同治。

這一畫面,成為影片《垂簾聽政》的經典設計圖,被制作成一張郵票。

記得李翰祥導演在拍攝現場,一手插兜,一手指揮,運籌帷幄,游刃有余,那種巴頓將軍式的統帥風采,劇組上下無不為之折服。

這位指點江山、激揚文字的李大導演,不僅影響了我后來的古裝戲生涯,也讓世界認識了我。

不光是我,所有參與《火燒圓明園》和《垂簾聽政》的演職人員,都是這兩部電影的受益者。

李翰祥,是我的恩師之一。

在過去的記憶中,李導演永遠都是才高八斗不可一世的。他求助于我,怎么可以不幫忙呢?

“電視劇?荊軻?”我確認道。

“是。40集。”

我知道李翰祥只拍過電影,沒拍過電視劇。但這不重要。重要的是我要幫他。“需要多少錢?”我問。

“1200萬。”李導演一口價。在當年,這可是筆巨額投資啊。

“那您包拍?”我深知李翰祥大手筆揮金如土,放手給他絕對是無底洞。

“好。”他說,“一言為定?”

“一言為定。”我承諾。

我立即找了《荊軻》這本書來,看了一夜。

高陽這位作家我不陌生,他以寫歷史小說著稱,精通清代歷史掌故。一生著作90余部,105冊,讀者遍及全球華人。《火燒圓明園》《垂簾聽政》就取材于他寫的《慈禧全傳》。

一口氣看下來,天已經大亮了。小說驚心動魄,蕩氣回腸,我邊看邊感覺窗簾、家具都在不時晃動,深陷其中,脊背陣陣發涼,不得不多次跳出來,看看周圍,以確定自己活在當今。

好書!果然是李翰祥!挑選的題材非同凡響。

電話接通李翰祥導演,他在香港。

“片子叫什么名呢?”

“你說叫什么?”李導演反問我。

“嗯……還是叫‘火燒什么的?五個字,和《火燒圓明園》呼應,兆頭好。”我說。

“好!就叫《火燒阿房宮》!”李翰祥拍板。

李導演要求我演出片中三個完全沒有血緣關系的人物:公主夷佶、客棧老板娘任姜、鑄劍大師余夫人。也確定了合同簽訂之后3日內付700萬元人民幣到他指定的賬戶上。

OK!吩咐下去,公司開始起草合同。同時,聽到許多關于李大導債臺高筑、拆東墻補西墻等狼狽現狀的傳言。

審查合同時,法務要求寫上雙方的身份證號碼。有人問:“李翰祥今年70歲了?”愣了一下,我說:“應該是吧。”

一位經理突然說:“他不會死了吧?”

我抬頭哈哈大笑:“怎么會呢?他那么健康。”

當時他雖然年屆七十,臉上卻沒有一絲皺紋。但他脾氣暴躁,現場“辱罵”工作人員是家常便飯。他的心臟搭橋了N次。進劇組前幾個月剛剛做完一次大手術。

很快,我們簽署了與李翰祥導演的合同。電視劇《火燒阿房宮》,40集。我投資1200萬,李翰祥包拍,超出及不足部分的資金一概與我無關。

為此,我專門成立了兩家公司,一個是“北京曉慶經典廣告有限責任公司”,一個是后來惹了巨大麻煩的“北京曉慶文化藝術有限責任公司”。

本來,我的“曉慶集團”擴展了很多實業后,我是決定“金盆洗手”,決不做文化的。700萬元人民幣就這樣“夯不啷”一下子全打到李導演的賬戶上。定了開拍時間。齊活兒!

可是沒想到,這一下子,卻打開了著名導演李翰祥的死神之門。

《火燒阿房宮》的拍攝地點及居住地點,李導演選擇的是——李家墳。幾個月之后,李翰祥導演的遺體被火化,追悼會就在他自己搭建的《火燒阿房宮》的景區內舉行。

在《火》《垂》二劇拍攝時,由于李翰祥的言語刻薄,不留半點情面,要求一天八變,加上清宮戲的拍攝本來就特別繁雜,全組大陸主創人員(包括我在內)曾經集體關在酒店房間里放聲大哭,超過20分鐘。

我和扮演東太后的陳燁,還有麗妃周潔,成天頂著沉重的“旗頭”,上面綴滿了貨真價實的“點翠”和“珊瑚”。兩個月下來,我們的頭頂都斑禿了嚇死人的一大塊,停機半年以后才慢慢長出頭發來!

頭飾上經常有一枚發卡別住了,每分鐘都頭疼欲裂,實在承受不了,就穿著綴滿珠花的龍袍捂著腦袋“咚”地躺在現場的地上。

一次被李翰祥看見了,他大叫:“不可以不可以!你怎么可以睡在地上?你是大明星哎!”

我不吭聲,心想大明星又怎么啦?腦袋好疼。

他說:“香港的明星絕對不肯這樣!”

我瞟他一眼,心想我又不是香港明星。

在那個時期,為了掙錢,我開始時常從劇組失蹤,頻繁地“走穴”。當時報紙經常批判“走穴”掙錢這股資本主義歪風,我所在的北影劇團為此讓我寫了幾次檢討書,所以我堅決不告訴劇組我在哪里。

沒有手機,沒有電話,沒有微博,沒有微信。而且,居無定所。游牧“大篷車”,為了生活,四處賣唱。每天演5場、6場、7場,最多的一天演8場。我的人品、上座率、節目質量、演出態度得到了演員們乃至“走穴”界的一致公認,自己先富起來后,又帶動跟我“走穴”的演員們也富起來。我的“穴隊”在當時是演出地點最廣、場次最多、質量最好、票價最高、影響也最大的,每個跟我的演員都能賺到錢。我從來不虧待他們,有時錢不夠分我就拿出自己的酬勞給大家。演員們給我取了個外號叫“大貓”——就是撲克牌里的“大王”。

劇組知道我什么時候離開,也知道我什么時候回來。可是,沒有人知道我哪天在哪里,也不知道如何才能聯系到我。因為,我自己也不知道。

善變日程的李翰祥時常在劇組里暴跳如雷:“劉曉慶呢?把劉曉慶找回來!明天要拍戲!”

沒有人能找我回來。我也做不到——走穴的票全部都賣出去了。

那個時候,只要賣了票,演得少不行;不到場更是欺天大事!南京五臺山體育場的觀眾向臺上扔鋼镚成雨,演員當眾跪下謝罪,病了也要被抬到臺上含淚講話,觀眾劃破沙發墊子砸場子……什么事情都出現過。那是改革開放剛剛起步的年代,所有人都需要一個理解到接受的過程。

我永遠不能忘記《火燒圓明園》關機儀式的那一天,李翰祥走到我身邊,飄過來一句:“李太太有事找你。”

“哦。”我去了他的工作車上。

李太太把我拉進車門內,塞給我1000元人民幣。

當時我腦袋里“轟”地一下,血脈僨張。這筆巨款對于每個月只有50元工資的我,猶如一枚原子彈爆炸,把我沖擊得暈頭轉向。

有生以來那是第一次,我覺得是真正的——錢。

這一天,我從香港飛回北京。剛出機場,就看見妹夫靖軍——《火燒阿房宮》的制片人,帶著幾位劇組關鍵人物在等我。

看到這么多人來接,我愣了一下。靖軍把我拉到一邊:“李翰祥死了!”

我看著他:“死了?!”

靖軍點頭。

“他在哪里?”

“殯儀館。”

晴天霹靂!簡直找不著北。手機一通亂響,都是記者打來的。

匆匆來到殯儀館大廳。

李翰祥靜靜地躺在那里。神情安詳,一如平常,臉上沒有一絲皺紋。

那天,收工以后,主創們看當天拍攝的片子,李導演講他的要求,說著說著,站起來走到監視器前面,手指頭剛剛抬起,整個人就一下子倒在地上,再也沒有醒過來。

大家說,李導演用電影手法拍電視劇,每天工作時間特別長,一點兒也不出活兒。李導演在酒店唉聲嘆氣,說了好幾次:“我是沒有膽量,要是有膽,就從這樓上跳下去!”

大家說,連導演女兒都說了:“爸,您還真不會拍電視劇!”

大家說,這是劇組里死的第三個了,前面死了著名演員王培,之后是那只算得上“主要演員”的鸚鵡。

“什么也別說了!”我喊,“善后吧。”

頭大無比。拍攝過的帶子,只有4集的量。財務,700萬元已經匯入李導演的香港賬戶,并且全部用光。劇本?劇本在導演心中,已經永遠帶走,任何人都不清楚。劇組千軍萬馬偃旗息鼓,靜待我的決定。

首先,得舉行追悼會,給家屬和全世界一個交代;李太太和女兒要來,在劇組里陪伴李導演的另一位女士得回避——她也不容易。這位女士拿出李導演的親筆借款條,要我解決;又殺出幾個李翰祥的“女朋友”,同時找我要錢;劇組人員要求重新簽署合同,反映待遇太低;主演說“什么時候把錢拍在桌子上,我什么時候拍戲”;同時,請編劇跟我一起絞盡腦汁編寫劇本;立即起用夏祖輝做執行導演;劇組拍攝車輪必須推動,轟然向前。

因為,多家電視臺的播出時間已經確定,合同簽訂是40集。

可是——帶子只有4集的量!還不知道能用多少!1200萬的預算只剩500萬了!

面對主演的發難,我哄了半天,主演才同意拍攝檔期只給到某天晚上12點,到了時間站起來就走。繼續哄勸,才答應再給我們幾天時間,到期就拍屁股離開,并且永不再來。

我只好讓編劇李紅把必須有主演的鏡頭寫出來,標上A、B、C,還有星號,表示主次輕重。有星號的,是非拍不可的戲,不然故事接不上;其余記號如果有時間再按先后順序拍。

我親自在機器前導演,時間非常緊張,編劇李紅陪伴在側,用指頭提示,像地下工作者接頭。只拍他的近景,請他做出各種我要求的表情。

拍攝完了,準點放人。他魚回大海,我松了一口氣。

我一人扮演三個沒有血緣關系,年齡、經歷都截然不同的人物,還要在現場負責穩定軍心。心力交瘁,強弩之末,只希望不要出現“壓倒駱駝的最后一棵稻草”。

不過,我向來的個性是,沒有事不惹事,有了事不怕事。

我的頭腦,異常清醒。運籌帷幄,危機公關,在下海經商這幾年的鍛煉中,已經成為了我的強項。

能屈能伸,才是女漢子大丈夫。誰說女子不如男?

繼續拍戲的同時,由我主辦的李翰祥追悼會在北京召開。李太太及女兒、梁家輝等親朋出席,寄托哀思。靜默中,李導演的骨灰回到李家墳。

追悼會后,我與李太太單獨會面。戴著黑紗的我們默默擁抱,四手緊握,相對流淚。李太太哭訴生活拮據,李導演倉促走了沒有給她留下一分錢。

出得門來,我立即吩咐制片滕洪升(他也是《火燒圓明園》《垂簾聽政》《西太后》的制片主任),替我包一個大大的紅包,親手交給李太太。

《火燒阿房宮》的熊熊烈焰,吞噬了電影史上里程碑式的導演——李翰祥。

每次我去李家墳,都會驚動一群群烏鴉“撲簌簌”地飛上天空,黑壓壓一片,遮天蔽日,“呱呱呱”的叫聲此起彼伏,長時間不平息。

回香港后,我發動朋友多方資助李太太。直到一年后,李太太去世。

整整半年,我奮力操作,釋放全身上下所有細胞能量,集投資、導演、編劇、演員四角于一身,終于將40集大型歷史電視劇《火燒阿房宮》制作完成,這部劇在226家電視臺同步播出。

摘自劉曉慶新書《人生不怕從頭再來》

長江文藝出版社2015年11月出版

(責編:張志國)