仁者,人也

中國素有“禮儀之邦”的美譽,非常重視人與人之間的和睦相處,以尊重彼此、互親互愛為準則,仁者愛人、以德立人,就是這一理念的真實寫照。那么,仁者愛人、以德立人的思想究竟起源于何時,又是如何影響著我們的工作和生活呢?

“仁者愛人、以德立人”的思想源流

“仁”是儒家十分推崇的一種道德品質,從孔子開始,就把“仁”當作對個人道德的最高評價。為了向弟子解釋何為“仁”,孔子可謂費盡了心思。《論語·顏淵》中記錄了孔子和弟子樊遲的對話:“樊遲問仁。子曰:‘愛人。’”這是“仁者愛人”一語最初的由來。

樊遲是孔子晚年的重要弟子,名列“七十子”,他曾多次向孔子請教“仁”的含義,孔子每次的回答都有所不同,各有偏重。比如此次以“愛人”為答案,就是強調“仁”這一概念中“泛愛眾”,即“愛他人”的一面。這一理念也為孔門的后學所繼承,孟子就曾說:“君子所以異于人者,以其存心也。君子以仁存心,以禮存心。仁者愛人,有禮者敬人,愛人者,人恒愛之;敬人者,人恒敬之。”從這段話中可以看出,孟子認為,君子的心中必須謹記“仁”和“禮”。牢記“仁”,就會對人表現出友愛;不忘“禮”,就會尊重他人。君子“以仁存心,以禮存心”,愛人敬人,也就會相應獲得他人的愛護和敬意。顯然,孟子對“仁者愛人”的闡述,就理論的完善程度和邏輯的嚴密性而言,比孔子對弟子的簡短回答更進了一步。

自孟子以來,儒學又經歷了多個發展階段,但“仁者愛人”始終是儒家的核心觀念。西漢大儒、公羊學派的代表人物董仲舒說:“仁之法在愛人,不在愛我。”他將“愛人”與“愛我”對舉,無形中加強了對“愛人”的強調。不止如此,董仲舒甚至說過:“至于愛民以下,鳥獸昆蟲莫不愛,不愛,奚足謂仁?”話說到這個程度,已經超越了孔子“泛愛眾”的價值理念,隱約有了一點兒現代人與自然和諧共存思想的影子,甚至連倡導兼愛的墨家、主張慈悲的佛教,都未免要瞠乎其后。當然,董仲舒這樣說,目的并不在于倡導生態保護,主要還是為了強調“仁”的博愛性質,故而舉了一個簡單易懂、在當時來說略顯極端的例子而已。

相對地,南宋理學集大成者朱熹則是從哲學角度深入分析了“仁者愛人”,他說:“仁是愛之理,愛是仁之用。”所謂的“理”,就是我們今天說的本體、本質;所謂的“用”,現在一般理解為外在的表征、現象,也指作用、用途。用現代語言解釋,朱熹其實就是說:“仁”是“愛”的根本,“愛”是“仁”的表現。朱熹這一涉及哲學思辨的探討,一定程度上已經屬于倫理學研究的層面,較孔子、孟子、董仲舒的說法顯然更有深度了。

當然,“仁者愛人”的“愛”,是有講究的。所謂“愛人”,顯然不能是無分寸、無原則的“溺愛”,不然縱容出一群任性妄為之人,給社會帶來負面影響,怎能謂之仁呢?早在《禮記·檀弓》篇中,儒家先賢就發出了“君子之愛人也以德,細人之愛人也以姑息”的警示。所謂“愛人以德”,就是指在遇到朋友、上級犯錯的時候,要以道德標準為原則,不避諱、不偏護,恰當地指出他們的問題,以此作為對他們的關心和愛護。《大學》中有“富潤屋,德潤身”的話,意為“財富可以使房屋變得美觀,道德可以使人變得美好”。儒者之所以時刻用道德修養來要求人、培養人,最主要的原因在于他們深刻認識到人際關系的維護和社會的發展離不開道德這一重要的社會規范,如果道德標準崩潰,社會必然會陷入混亂和倒退。所以,儒家在討論個人行為準則時,總是堅決倡導以社會公序良俗為依歸、以道德修養為安身立命之本的理念,這種理念其實就是“以德立人”。

“以德立人”的思想,在我國古代往往以諫諍與逆耳良言的形式體現出來。《韓非子·外儲說左上》中有“夫良藥苦于口,而智者勸而飲之,知其入而已己疾也”的話,這里的“已”當“治愈”講,“已己疾”就是“治好自己的病”。《孔子家語》的《六本》篇中也有類似的說法:“良藥苦于口而利于病,忠言逆于耳而利于行。”另一方面,儒家學者也非常強調個人的自我修養,前文提及的《大學》中就有這樣的話:“自天子以至于庶人,壹是皆以修身為本。其本亂而末治者否矣,其所厚者薄,而其所薄者厚,未之有也。”也就是說,儒家學者認為:無論一個人身份是高是低,都要把提高個人道德水準當成根本要務來抓。這種理念在歷史上的體現不勝枚舉。

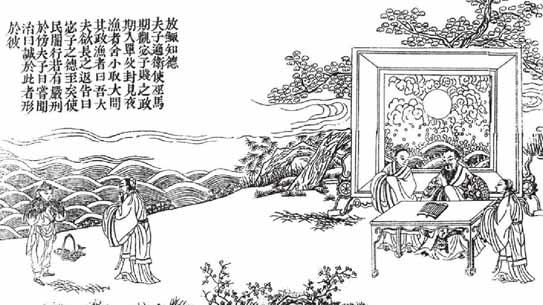

孔子一生強調“仁愛”“道德”“禮儀”,并以此教育弟子。一次,孔子到衛國去,讓巫馬期暗訪弟子宓子賤的政績,當時宓子賤正在單父(shàn fù,春秋時期魯國邑名。在今山東單縣南)做官。到了單父,巫馬期見一漁夫夜晚打魚,他放掉小魚,只留下大魚。巫馬期問其原因,漁夫說:“宓子賤大夫告誡我們,要等小魚長大后再捕。”巫馬期回去告訴孔子:“宓子賤具有仁愛之心,并推行道德教化,百姓因此都自覺地做事。”這就是“放鯫知德”的故事。圖為《孔子圣跡圖》之《放鯫知德》。

總的來說,“仁者愛人、以德立人”思想是我國傳統思想寶庫的重要組成部分。這種思想無論在古代還是現代,都深刻地影響著國人,促使我們在提高個人道德修養的同時,也不忘愛護和促進他人的進步,這是非常難得的。

“仁者愛人、以德立人”的內涵與價值

“仁者愛人、以德立人”的思想源遠流長。那么,這種思想究竟包含著哪些內容,對于我們個人乃至于社會,又有什么樣的價值呢?不妨從以下幾個方面來認識:

首先,“仁者愛人、以德立人”是一種與人為善的思想。“仁者愛人”一語,重點在愛的對象,是“愛人”而非“愛我”,也就是要時時對他人展現善意,且不計較自己的得失。如果大多數人都能做到這一點,我們的社會在道德上將會有長足的進步。孟子說:“愛人者,人恒愛之;敬人者,人恒敬之。”指的就是通過善意的交流帶來實現情感的融洽,進而促進社會的和諧。這種思想被后世學者所發揚,衍生出“博愛之謂仁,行而宜之謂義”“仁也,以博愛為本”“博愛者,人生最貴之道德也。人之所以能為人者以此”等名言,養成了中華民族寬闊的胸懷與高尚的情操。

其次,“仁者愛人、以德立人”是一種崇尚正直的思想。樊遲向孔子問“仁”,孔子答以“愛人”,又問“智”,孔子答以“知人”,樊遲不甚理解,孔子便打了一個比方,說:“舉直錯諸枉,能使枉者直。”用現代的語言講,就是用好的榜樣去示范,能把有缺點錯誤的人糾正過來。這其實就是“君子愛人以德”或者說“以德立人”。一個人秉承“仁者愛人,以德立人”的原則去做事,就必須敢于在朋友、親人、上級犯錯時站出來,置情面乃至利益于不顧。有的人講求技巧,在面對這種情況時會采取較為溫和的方式,如講故事、說反話、諷諫等,但他們要達到的目的是一樣的,就是指出問題和幫助他人改正問題,以完善其道德修養。歷史上的諫臣、良友,都是這樣正直

的人。

最后,“仁者愛人、以德立人”還是一種以人為本的思想。仁者所愛的是“人”,君子以德立人,對象仍然是“人”。把握住“人”這一重要因素,我們就可以因地制宜、因時變化,來處理如何“愛人”與“立人”這一復雜的問題。反過來說,如果脫離了“人”這個根本,上述的一切理念就都會成為空中樓閣,落不到實處。

人是社會的動物。馬克思說過:“人的本質不是單個人所固有的抽象物,在其現實性上,它是一切社會關系的總和。”仁者愛人、以德立人,實際是儒家對于人在社會中應該如何調整彼此關系的一種看法。這種以德為先、重視情感投入,但又很有原則性的理念,確實是能夠有效推動社會發展、促進社會成員和諧相處的“潤滑劑”。

“仁者愛人、以德立人”的現代意義

時移世易,我們所處的時代與孔子、孟子的時代已相隔兩千多年,但是“仁者愛人、以德立人”的思想并沒有因此而過時。無論在個人生活還是國家社會建設方面,這一思想都有值得借鑒之處。

從個人生活角度來說,“仁者愛人、以德立人”既重視和諧相處,又強調進德修業,希望在人與人之間構建一種共存共贏、持續發展的關系。按照這一思想去實踐,每個人都以最大的善意去對待他人、理解他人,便可以在很大程度上避免誤解與沖突,塑造一種講信修睦、和而不同的氣氛。無論在生活還是工作中,這種氣氛都是具有積極意義的。而且,遵循仁者愛人、以德立人,有助于知榮辱、崇道德、加強自身修養,對于個人素質的發展進步也是有

利的。

從建設國家、建設和諧社會的角度來看,仁者愛人、以德立人的思想也很有意義。新中國成立以來,特別是改革開放以來,我國社會主義現代化建設取得了舉世矚目的巨大成就。這與我們黨的領導、與全體人民艱苦卓絕的努力是分不開的。改革與發展的經驗告訴我們,要完成這樣的轉變,必須把“人”放在首位,也就是以人為本。畢竟,發展的目的在于人,發展的動力在于人,發展本身也必須依靠人。我國是一個社會主義國家,努力建設現代化,首先是為了促進人的全面發展,滿足人民群眾的各種需求,維護人民的利益。有些地方和領域的領導者片面重視經濟發展、指標上升,忽視了愛護群眾、培養人才、提升社會道德水準,這是錯誤的。要解決這些矛盾和問題,就必須以仁者愛人、以德立人的思想為指導,將其貫徹到我們的各項工作中去。古人說:“太上有立德,其次有立功,其次有立言。”又說:“得道者多助,失道者寡助。寡助之至,親戚畔之;多助之至,天下順之。”沒有高尚的道德修養作為基礎,無論什么工作都是很難長期順利開展的。

毋庸諱言,當代社會確實出現了一些不和諧的旋律,有些人走上了極端個人主義的道路,對他人沒有愛護之心;有些人自甘墮落,是非不分;有些人以享樂為人生最高目標,不思進取。尤為可怕的是,這些人對自己的行為和思想往往不以為恥,反以為榮,在遭到質問時還振振有詞。面對這些現象,我們除了秉持“仁者愛人”的精神之外,尤其應該注意“以德立人”,通過耐心懇切的說服教育、靈活而堅持原則性的處理方式,把這些現象消除掉,把有這些思想的人扭轉過來,為社會的發展進步添磚加瓦。

當前,我們正處于進一步深化改革的關鍵點,為了社會的和諧繁榮,為了改革的順利推進,我們有必要把“仁者愛人、以德立人”作為座右銘。傳統思想寶庫里的這一珍貴財富,一定能在我國飛速發展的當前綻放出新的光彩。

中國傳統思想精粹解讀系列之十

中國優秀傳統文化中蘊藏著解決當代人類面臨的難題的重要啟示,比如,關于道法自然、天人合一的思想,關于天下為公、大同世界的思想,關于自強不息、厚德載物的思想,關于以民為本、安民富民樂民的思想,關于為政以德、政者正也的思想,關于茍日新日日新又日新、革故鼎新、與時俱進的思想,關于知者行之始,行者知之成的思想,關于經世致用、知行合一、躬行實踐的思想,關于集思廣益、博施眾利、群策群力的思想,關于仁者愛人、以德立人的思想,關于以誠待人、講信修睦的思想,關于清廉從政、勤勉奉公的思想,關于儉約自守、力戒奢華的思想,關于中和、泰和、求同存異、和而不同、和諧相處的思想,關于安不忘危、存不忘亡、治不忘亂、居安思危的思想,等等。

—— 習近平