論中國人權保障的四類規范及其相互關系

?

論中國人權保障的四類規范及其相互關系

常健

(南開大學人權研究中心,天津300071)

摘要:中國人權保障規范的主要形式可以根據規范制定主體分為執政黨規范、法律規范、行政規范和社會規范。隨著依法治國方略的推進,法律規范正在成為人權保障的主導規范。但這并不意味著要排除人權保障的其他規范形式,而是要建立法律規范與其他規范的制約和聯系機制,包括適時轉化機制、實施監督機制、細化補充機制和合法性審查機制。

關鍵詞:人權保障;法律規范;行政規范;社會規范;執政黨規范

在中央確立的依法治國和建立法治國家的戰略背景之下,人權保障的四種規范之間的關系正在發生著更加深刻的變化。深入研究這些規范之間的聯系和區別,將有助于進一步明確人權保障法律規范的地位和作用,結合中國的具體國情對人權作出更全面、更有效的保障。

一、人權保障四類規范的區分

人權保障規范的形態從制定主體角度大體可以分為四類:執政黨規范、法律規范、行政規范和社會規范。執政黨規范是中國特有的一類規范,它包括中國共產黨制定和發布的各種法規和規范性文件,法規包括黨章、準則和條例,規范性文件包括各種規則、規定、辦法和細則。法律規范是立法機構制定的規范,包括全國人大及其常委會制定和通過的各項法律,以及省、自治區、直轄市和較大的市的人民代表大會及其常務委員會制定的地方性法規。行政規范是行政機構制定的規范,包括國務院制定并公布的行政法規,在《立法法》施行以前經國務院批準、由國務院部門公布的行政法規,在《立法法》施行后由國務院各部門制定并公布的行政規章,由各省、自治區、直轄市的人民政府和省、自治區的人民政府所在地的市以及國務院批準的較大市的人民政府制定和公布的行政規章,以及由國家行政機關制定的其他行政規范性文件。社會規范是社會組織制定的規范,包括人民團體、行業協會、學術團體、慈善公益組織等制定和公布的規范性文件。

四種規范的劃分與通常對黨規黨法和法律、法規、規章及規范性文件的劃分有些不同。首先,通常所說的“法規”可以分為兩類:一類是由地方人民代表大會及其常務委員會這樣的地方立法機構制定和通過的法規,應當被歸類為“法律規范”;另一類是由國務院這樣的行政機構制定和發布的法規,應當被歸類為“行政規范”。其次,通常所說的“規章”和“規范性文件”主要是指政府行政機關制定的具有普遍約束力的文件,它屬于“行政規范”;但還有另外兩類規章和規范性文件,一類是由人民團體、行業協會、學術團體和慈善公益組織制定的具有有限約束力的規范性文件,它屬于“社會規范”;另一類是由中國共產黨制定的規范性文件,它屬于“執政黨規范”。

人權保障四類規范的區分,有助于明確規范的建立與實施之間的關系。執政黨規范是由執政黨自己制定和實施的。法律規范是由廣義上的立法機關來建立的,但立法機關并不負責實施,只有監督權和最終解釋權,實施工作是由司法機關和行政機關來承擔的。行政規范是由行政機關來定立的,行政機關同時負責行政規范的解釋、實施和監察,立法機關只負責審查行政規范與法律規范的一致性。社會規范則是由社會組織自己來制定、解釋、實施和檢查的,其是否違背法律和法規,是由司法機關來裁定的。

四類規范在定立、實施與監察方面的不同結構關系,會對到規范的內容和實施產生深刻的影響。當規范的定立者與實施者處于分離狀態時,規范的內容主要反映的是定立者的意圖而非實施者的意圖,但與此同時,實施者在執行這類規范時的動力就會相對較弱,并且在實施中更容易因自身的利益和主張而偏離規范的本意;因此需要定立者的督促和監察。與此相反,當規范的定立者與實施者是同一主體時,規范的內容既反映了定立者的意圖,也反映了實施者的意圖,在實施時不容易出現因實施者的利益和主張而偏離規范定立的意圖,但這種規范與上位規范的一致性需要外部審查。

具體到四類規范來說,執政黨規范直接反映了執政黨的意圖,實施動力強,偏差少,它對于其他三類規范有重要的影響。法律規范代表了立法機關的意圖,但在實施中的動力相對較弱,也更容易出現執行偏差。行政規范直接反映了行政機關的意圖,實施動力更強,偏差更少,但會產生與法律規范之間的不一致,需要進行合法性審查。社會規范直接反映了社會組織的意圖,實施動力強,偏差少,是社會組織自我約束的方式。

人權是最普遍的權利要求,從這個角度來說,它最需要具有普遍約束力的法律規范的保障。但法律規范如果缺乏有效的監督機制,其實際的實施效果就更容易不盡如人意。用行政規范來保障人權,雖然執行力更強,但由于它是行政機關自身定立的,會更多地反映行政機關本身的偏好,因此,在面對行政權力與公民權利之間的張力關系時,會迎合行政權力的偏好。這種規范的意圖表達與執行力之間的差異,是我們制定和實施人權保障規范應當考慮的問題。

二、人權保障四類規范的功能側重

從中國人權保障的現實來看,執政黨規范、法律規范、行政規范和社會規范同時存在,并在保障功能和范圍上各有側重。

(一)執政黨規范

在中國,作為執政黨的中國共產黨制定和發布的黨內法規和規范性文件具有特別重要的規范性功能。《中國共產黨章程》是執政黨的最根本法規,其中規定了黨的宗旨和黨員的基本權利。中共十七大將“尊重和保障人權”寫進《中國共產黨章程》。此外,中國共產黨頒布的一系列黨內法規和規范性文件也有很多涉及人權保障的內容,例如,中共中央頒布的《中國共產黨巡視工作條例(試行)》、《中國共產黨黨和國家機關基層組織工作條例》、《中國共產黨黨內監督條例(試行)》、《中國共產黨紀律處分條例》、《黨政領導干部選拔任用條例》、《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》,中共中央、國務院印發的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《關于實行黨風廉政建設責任制的規定》,中共中央政治局作出的《關于改進工作作風密切聯系群眾的規定》,中共中央組織部、人力資源和社會保障部關于印發《公務員申訴規定(試行)》等。這些規范對于防止黨員干部侵犯公民權利發揮著重要作用。

(二)法律規范

人權保障法律規范的主要功能,是確立基本人權、禁止對人權的侵犯、設定對侵犯人權的救濟。具體來說,憲法在人權保障方面的主要功能是確立基本人權;實體法的功能是將憲法確立的各項人權予以更具體的規定,同時規定對侵犯人權的責任追究;程序法的功能在于規定各項人權的保障和救濟程序;地方法規的功能是根據本地的具體情況將國家人權保障法律的要求作出更細化的規定。

在中國,現行《憲法》明確規定了“國家尊重和保障人權”的基本原則,并在第二章“公民的基本權利和義務”中規定了公民所享有的基本人權。在公民權利與政治權利方面,公民享有生命、自由和人身安全的權利,不受奴役和酷刑的權利,人格權,平等權,獲得公正審判的權利,住宅和通信不受干涉的權利,國籍權,婚姻和家庭權,財產權和遷徙自由,宗教信仰、發表意見和集合結社的權利,選舉、擔任公職和參與決策的權利,知情權與監督權。在經濟、社會和文化權利方面,公民享有工作權,基本生活水準和社會保障的權利,健康權,受教育權,文化權利,環境權。同時,現行憲法對婦女、兒童和老人、華僑、歸僑和僑眷、殘疾人和外國人的權利分別作出了原則性的規定,以指導實體法與程序法中具體人權保障條款的確立。

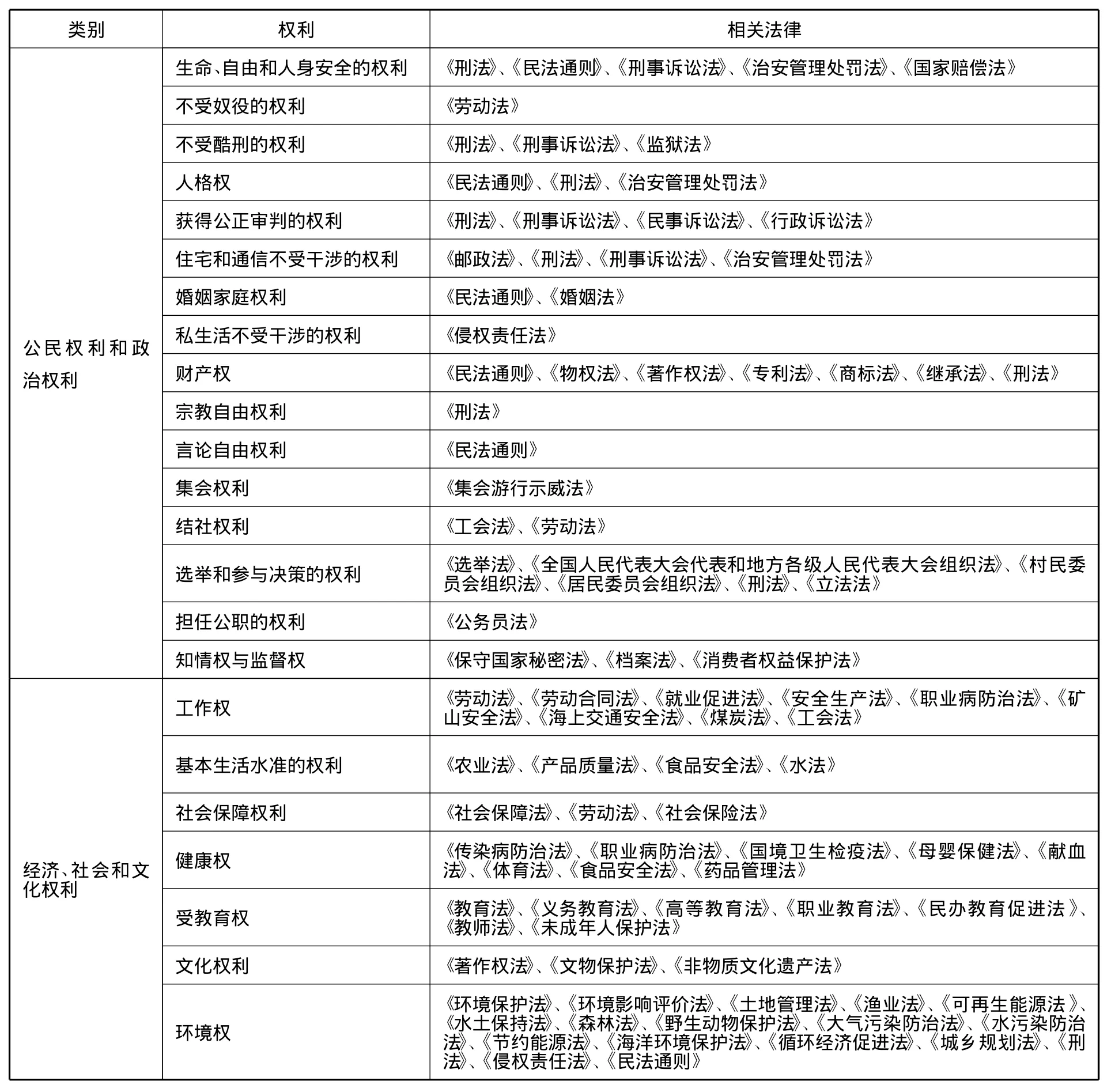

中國的各種具體法律對人權保障的規定如表1所示:

表1:涉及人權保障的國家法律

地方立法是人權保障法律規范的另一種形式。現行《憲法》第100條規定:“省、直轄市的人民代表大會和它們的常務委員會,在不同憲法、法律、行政法規相抵觸的前提下,可以制定地方性法規,報全國人民代表大會常務委員會備案。”1986年修訂的《地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》進一步規定:“省、自治區的人民政府所在地的市和經國務院批準的較大的市的人民代表大會根據本市的具體情況和實際需要,在不同憲法、法律、行政法規和本省、自治區的地方性法規相抵觸的前提下,可以制定地方性法規。”2000年通過的《立法法》第63條規定:“較大的市的人民代表大會及其常務委員會根據本市的具體情況和實際需要,在不同憲法、法律、行政法規和本省、自治區的地方性法規相抵觸的前提下,可以制定地方性法規,報省、自治區的人民代表大會常務委員會批準后施行。”

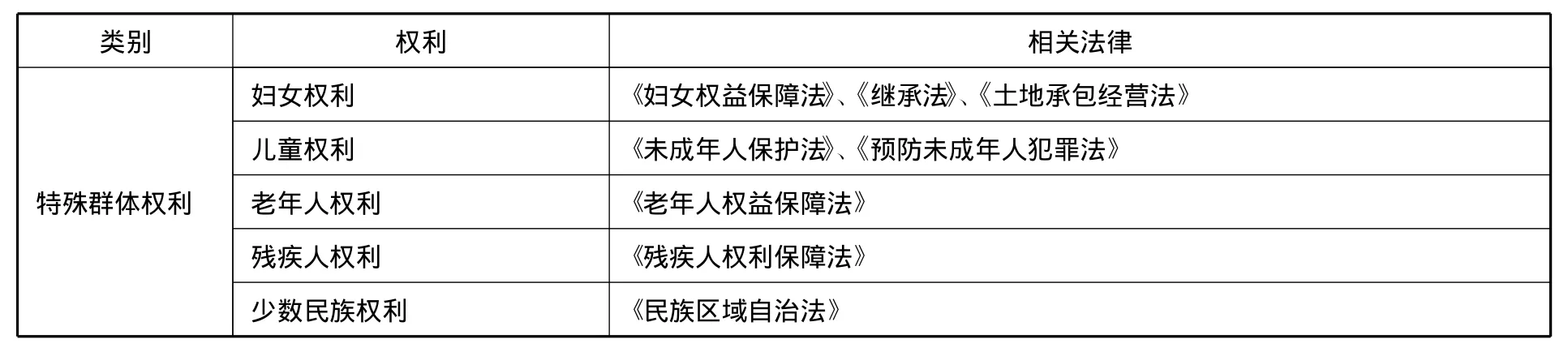

各地制定的人權保障地方性法規如表2所示。

表2:涉及人權保障的地方性法規

(三)行政規范

人權保障的行政規范的主要功能,是規定政府采取怎樣的行政措施以提供條件促進人權的實現。具體來說,國務院行政法規的功能是規定全國統一的涉及全面的人權保障的要求和措施;國務院各部委的規章和規范性文件的功能是規定該部門主管工作范圍內的人權保障的要求和措施;地方政府的行政規章的功能是具體規定各地人權保障的特殊要求和措施。

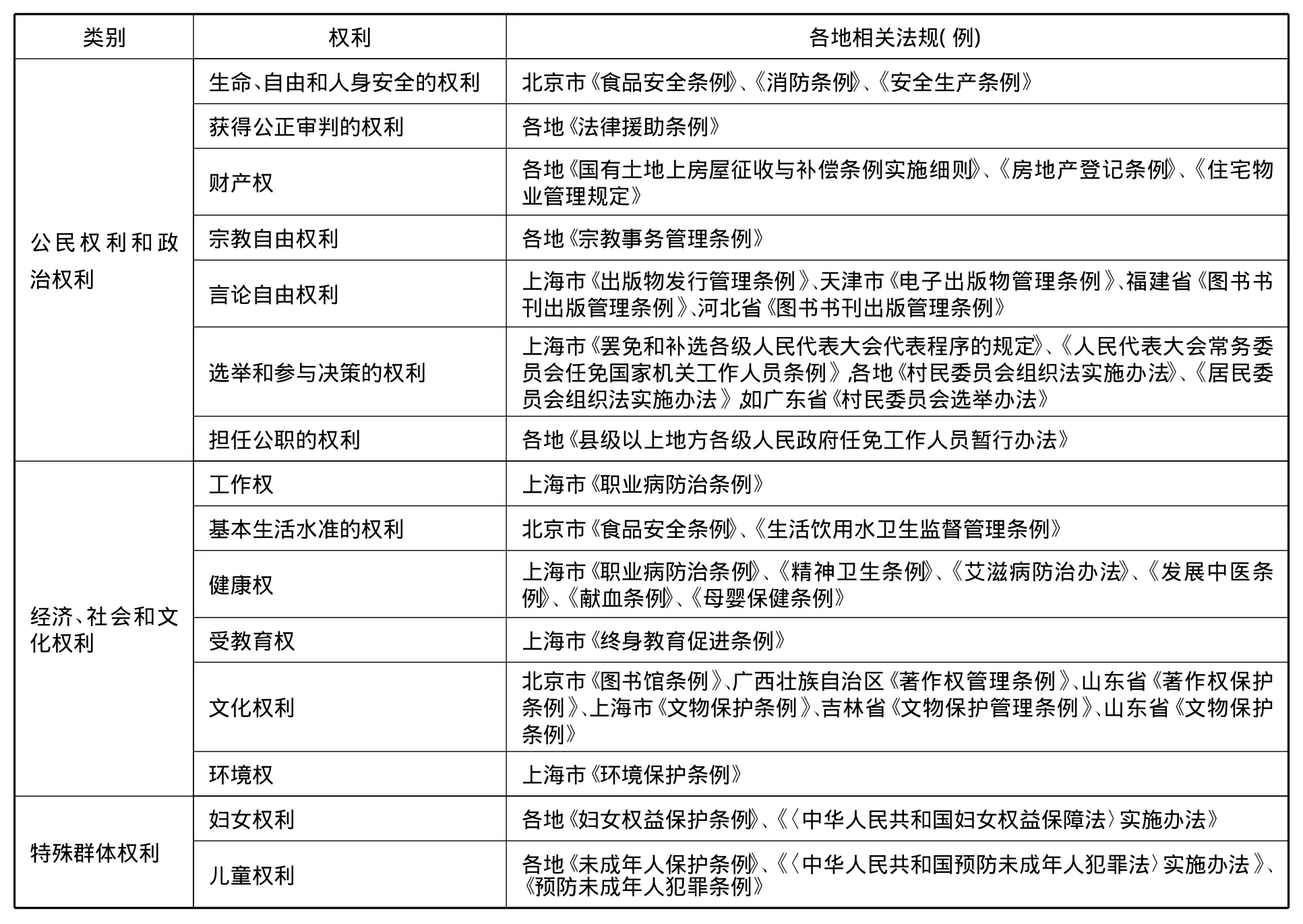

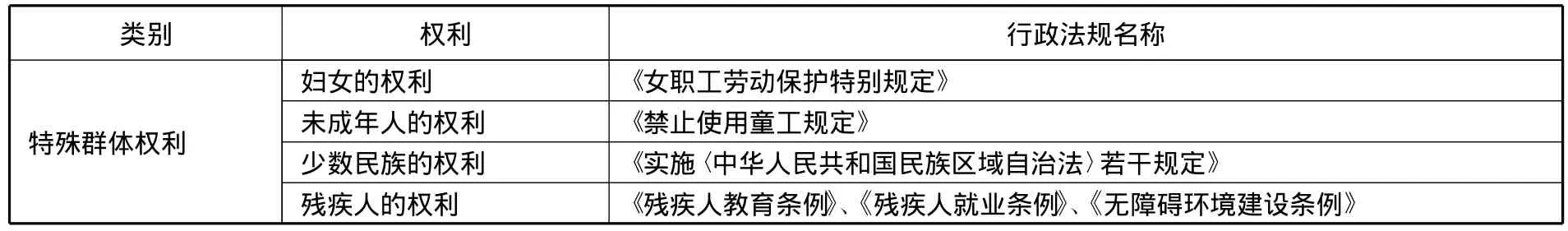

在中國,國務院制定的行政法規所涉及的人權保障如表3所示:

表3:涉及人權保障的國務院行政法規

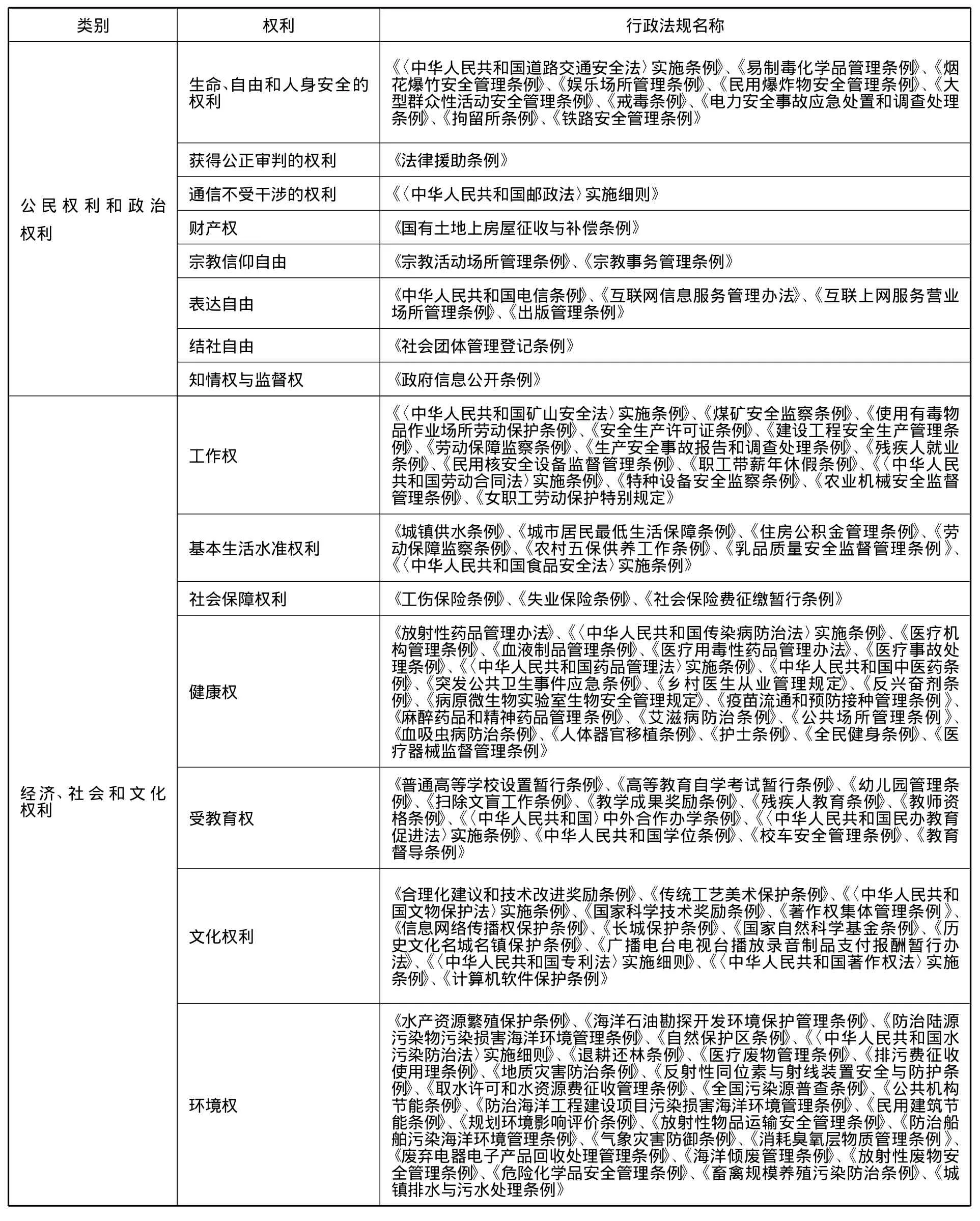

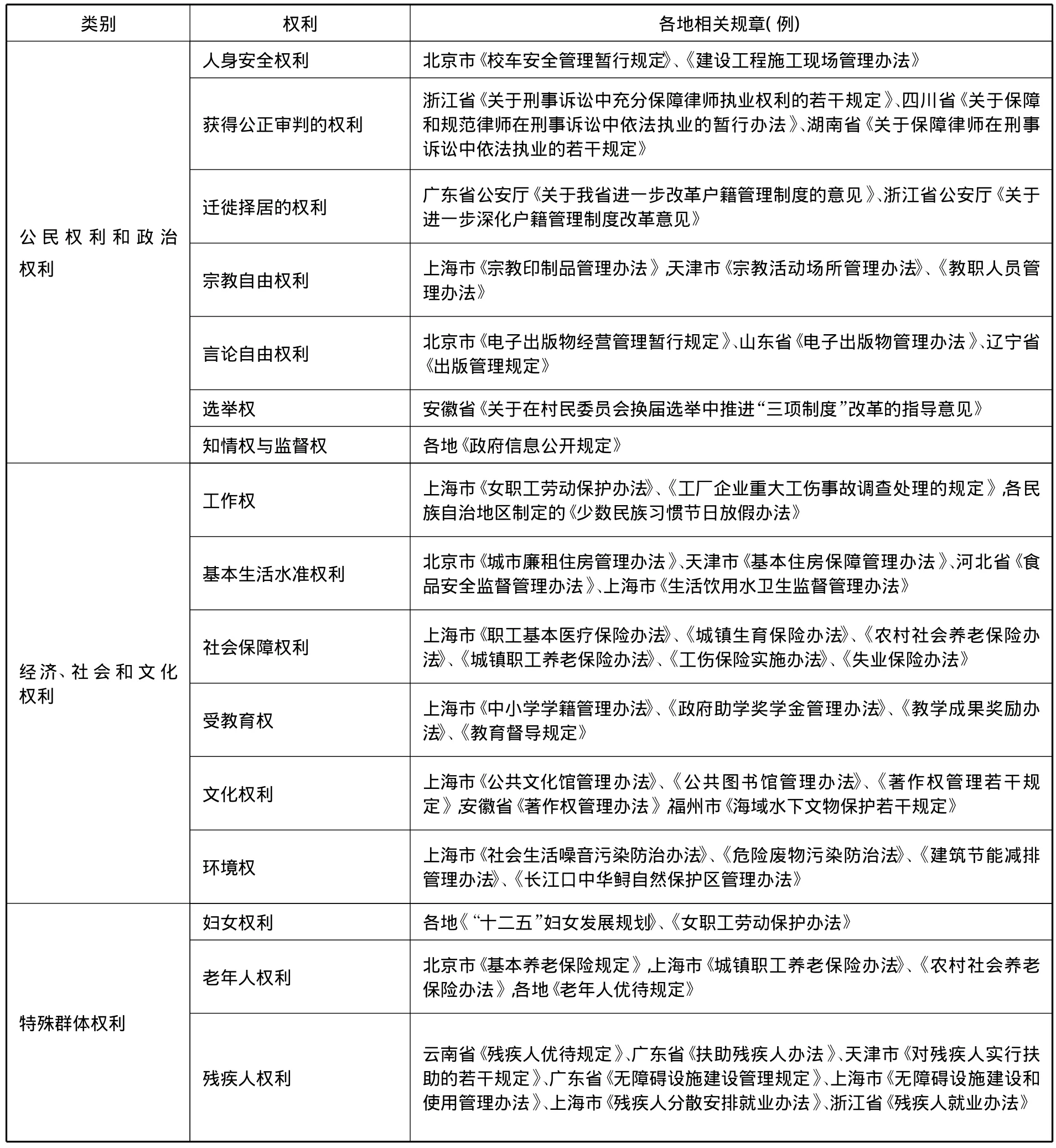

各地政府制定的人權保障的地方規章如表4所示:

表4:涉及人權保障的地方規章

(四)社會規范

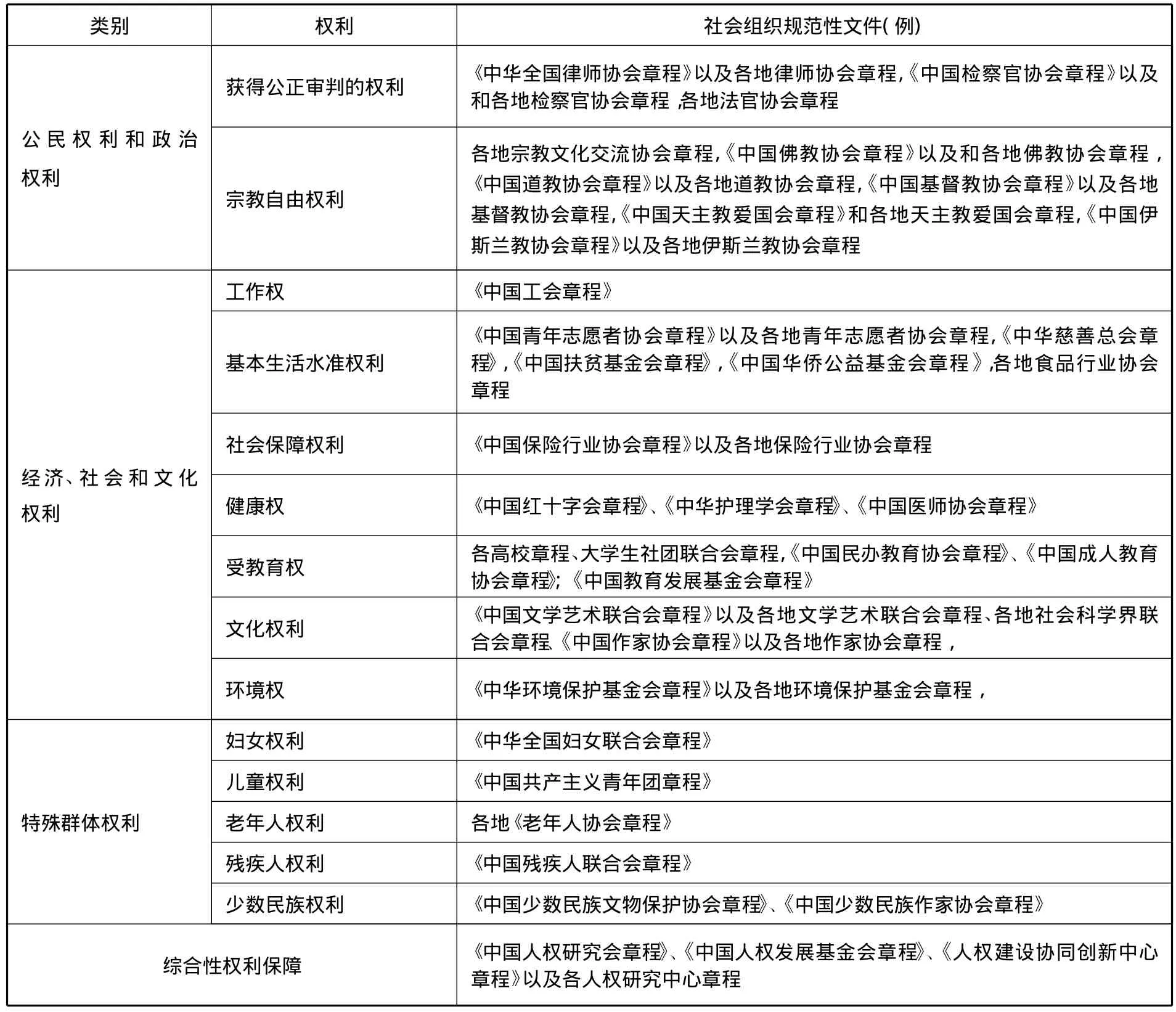

人權保障的社會規范的主要功能,是各社會組織對自己成員的人權進行保護,以及實現自己所從事的人權保障領域的工作職責和要求。在中國,涉及人權保障的社會規范主要是由中華全國總工會、全國婦女聯合會、共青團中央、全國殘疾人聯合會等人民團體以及學術團體、行業協會、公益志愿組織和慈善組織作出的,如表5所示。

表5:涉及人權保障的社會組織規范性文件

三、人權保障四類規范的發展趨勢

改革開放之前,中國的人權保障規范是以執政黨規范和行政規范為主要形式。大部分人權保障文件屬于執政黨和行政機關的法規、規章和其他規范性文件,人權保障的法律規范和社會規范不僅數量少,而且人權保障的范圍也相當有限。特別是在“政治掛帥”和以階級斗爭為綱的“文化大革命”時期,執政黨規范成為占主導地位的規范形式。

改革開放之后,隨著以經濟建設為中心的轉向,人權保障的行政規范、法律規范和社會規范都逐步增加,其中,人權保障的行政規范增加較快,成為人權保障的主要規范形式。

20世紀90年代末,我國將中國特色社會主義法律體系建設提到重要的議事日程。1997年9月舉行的中國共產黨十五大報告提出:“加強立法工作,提高立法質量,到2010年形成有中國特色的社會主義法律體系。”[1]1999年3月,九屆全國人大二次會議通過《憲法修正案》,明確規定:“中華人民共和國實行依法治國,建設社會主義法治國家。”2011年3月10日,全國人大常委會委員長吳邦國在向十一屆全國人大四次會議作全國人大常委會工作報告時宣布,一個以憲法為統帥,以憲法相關法、民法商法等多個法律部門的法律為主干,由法律、行政法規、地方性法規等多個層次的法律規范構成的中國特色社會主義法律體系已經形成。中國特色社會主義法律體系的初步形成,也標志著人權保障的法律規范躍升為人權保障規范的主要形式。

2012年12月4日,習近平在首都各界紀念現行憲法公布施行三十周年大會上的講話中指出,“黨領導人民制定憲法和法律,黨領導人民執行憲法和法律,黨自身必須在憲法和法律范圍內活動,真正做到黨領導立法、保證執法、帶頭守法。”[2]他特別強調“必須依據黨章從嚴治黨、依據憲法治國理政”[2]。

2014年10月舉行的中共十八屆四中全會將全面推進依法治國作為研究主題,通過了《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》[3](以下簡稱“《決定》”),明確指出:依法治國是實現國家治理體系和治理能力現代化的必然要求。這意味著法律規范不僅是國家治理的主要規范形式,而且將成為主導規范形式。法律規范地位的提升將使四類治理規范的結構關系發生深刻變化。

四、依法治國背景下人權保障四類規范的重新協調

需要注意的是,法律規范成為人權保障的主導形式,并不意味著用法律規范完全代替其他規范,而是要在加強人權保障法律規范建設的同時,強化人權法律規范對其他規范的制約,完善法律規范與其他規范之間的聯系。為了實施這一目標,需要建立和完善四個機制:

(一)人權法律規范的適時轉變機制

為了使人權保障規范具有穩定性和法律約束力,需要將那些具有普遍性的且已經在實施中被證明比較成熟的人權保障規范適時轉變為人權保障的法律規范。執政黨規范中那些具有普遍性的人權保障內容,在獲得廣泛共識后,可以通過法定程序轉變為國家法律規范。行政法規中那些具有普遍性的人權保障內容,在實施中被證明有效的,也可以通過法定程序轉變為國家法律。地方法規中那些人權保障內容,如果被證明具有普遍的適用性,也可以考慮通過法定程序升格為國家法律。《決定》指出,要增強法律法規的及時性、系統性、針對性、有效性,形成完備的法律規范體系,健全有立法權的人大主導立法工作的體制機制,依法賦予設區的市地方立法權,完善立法項目征集和論證制度,加快完善體現權利公平、機會公平、規則公平的法律制度。這些都要求建立各種人權保障規范向法律規范的適時轉變機制。

(二)人權法律實施的監督檢查機制

法律規范的制定主體與實施主體是分離的。要使法律規范得到有效的實施,防止實施主體的行為偏離立法者的意圖,需要建立嚴格的法律實施監督檢查機制。立法機關應當設立專門的監督檢查機構,對人權保障法律的實施情況予以嚴格的監督、檢查。對于執行中出現的違背法律規范的行為應當及時追究責任。《決定》指出,法律的生命力在于實施,法律的權威也在于實施。各級政府必須堅持在黨的領導下、在法治軌道上開展工作。要依法全面履行政府職能,推進機構、職能、權限、程序、責任法定化,推行政府權力清單制度。要建立高效的法治實施體系、嚴密的法治監督體系、有力的法治保障體系。特別是要健全憲法實施和監督制度,完善全國人大及其常委會憲法監督制度,健全憲法解釋程序機制,完善檢察機關行使監督權的法律制度,完善人民監督員制度。

(三)各類人權規范的細化補充機制

人權保障法律規范的內容是有限的,它只能對相關人權作出一般性的規定,而不能對細節作出更具體的規定,也難以考慮到地區間的差異。因此,需要用行政法規來具體規定人權保障的實施方式,用地方法規和規章來作出地方性的實施規定,還需要通過社會組織規范來細化對特定權利的保障形式。由于一些侵權行為會涉及到執政黨的成員,因此也需要通過執政黨內部的法規和規范性文件來約束黨員干部的行為。中共十八屆四中全會通過的《決定》明確指出,加強黨內法規制度建設,完善黨內法規制定體制機制,形成配套完備的黨內法規制度體系,運用黨內法規把黨要管黨、從嚴治黨落到實處,促進黨員、干部帶頭遵守國家法律法規。支持各類社會主體自我約束、自我管理,發揮市民公約、鄉規民約、行業規章、團體章程等社會規范在社會治理中的積極作用。

(四)行政規范的合法性審查機制

建立依法治國的法治國家,要求確立和保障法律規范的重要地位。為了防止行政規范和社會規范偏離或違背人權法律規范的要求,需要對行政規范和社會規范建立嚴格的合法性審查機制。一旦發現有不符合人權法律規范要求的,應當及時作出糾正。《決定》指出,要健全依法決策機制,建立行政機關內部重大決策合法性審查機制。這是依法治國的重要環節,不僅適用于政策制定過程,而且需要進一步推向各類規范的制定過程。

參考文獻:

[1]江澤民.高舉鄧小平理論偉大旗幟,把建設有中國特色社會主義事業全面推向二十一世紀——江澤民在中國共產黨第十五次全國代表大會上的報告(1997年9 月12日)[C]/ /中國共產黨第十五次全國代表大會文件匯編,北京:人民出版社,1997.

[2]習近平.習近平在首都各界紀念現行憲法公布施行三十周年大會上的講話(2012年12月4日)[N].人民日報,2012-12-05(02) .

[3]中共中央.關于全面推進依法治國若干重大問題的決定[M].北京:人民出版社,2014.

本文責任編輯:林士平

Four Kinds of Norms of Human Rights Protection and Their Relations

CHANG Jian

(Human Rights Institute of Nankai University,Tianjin 300071,China)

Abstract:The norms for protecting human rights in China can be divided into four kinds in terms of the setters of the norms: the legal norms,the administrative norms,the social norms and the ruling party norms.With the advance of the strategy of ruling the country by law,the legal norms are becoming dominant norms of human rights protection.However,it doesn't mean to exclude other norms of human rights protection,but to establish the mechanisms that linking the legal norms and other norms,including the timely transformation mechanism,supervision mechanism,detailed supplementary mechanism and legitimacy review mechanism.

Key Words:Human Rights Protection; Legal Norms; Administrative Norms; Social Norms; Governing Party Norms

作者簡介:常健(1957-),男,天津人,南開大學周恩來政府管理學院副院長,教授,博士生導師,南開大學人權研究中心(國家人權教育與培訓基地)副主任,哲學博士。

基金項目:教育部國家人權教育與培訓基地重大項目“市場經濟初創時期各國人權發展道路比較研究”(12JJD820021) ; 2013年度國家社科基金重點項目“公共領域沖突管理體制研究”(13AGL005)

收稿日期:2014-11-08

文章編號:1001-2397(2015)02-0016-09

中圖分類號:DF2

文獻標識碼:A

DOI:10.3969/j.issn.1001-2397.2015.02.03