論股東強制盈余分配請求權——兼評“河南思維自動化設備有限公司與胡克盈余分配糾紛案”

?

論股東強制盈余分配請求權——兼評“河南思維自動化設備有限公司與胡克盈余分配糾紛案”

梁上上

(清華大學法學院,北京100084)

摘要:“河南思維公司與胡克盈余分配糾紛案”存在的問題在于法院僅僅以尊重公司自治為由駁回小股東盈余分配請求并不妥當。目前法院所遭遇的困局不僅與對公司自治的誤解有關,也與公司盈余分配制度的立法疏漏有關。公司自治原則存在邊界,不能與公司正義原則相違背。法院應該充分發揮主觀能動性,對現行公司法存在的制度漏洞在司法裁判中加以彌補。借鑒美、德等國經驗,可以看出,強制性盈余分配糾紛案件不能僅有撤銷之訴,對這類糾紛的司法審查標準、董事及控制股東的被告地位、盈余分配的具體數額應當明確。對于胡克案,法院應當判決強制公司盈余分配。

關鍵詞:盈余分配請求權;小股東;董事信義義務;公司自治;公司正義

盈余分配請求權是重要的股東權利[1]。在我國,股東與公司之間的盈余分配糾紛①關于盈余分配權,有的稱為“股東利潤分配請求權”,有的稱為“公司紅利請求權”。根據最高人民法院發布的《民事案件案由規定》的規定,這類糾紛稱為“公司盈余分配糾紛”。據此,本文稱為“股東盈余分配請求權”。日益頻繁,出現了許多股東未經公司股東會決議直接向法院請求公司盈余分配的案件。在這此案件中,法院是否應當支持股東的強制盈余請求?學術界存在爭議,不同法院也有不同的做法②如針對“河南思維自動化設備有限公司與胡克盈余分配糾紛案”,一審與二審有不同意見。再如《江蘇省鹽城市鹽都區人民法院(2006)都民二初字第370號民事判決書》,《廣東省高級人民法院(2008)粵高法民二終字第110號民事裁定書》,對原告不予支持;《江蘇省常州市中級人民法院(2003)常民二初字第164號民事判決書》,則對類似案件的原告予以支持。,在實踐中產生了困惑。究竟該如何處理才妥當呢?本文結合最高法院的一則判決,對這一問題進行分析,提出解決問題的方案。

一、問題的提出:胡克案的疑問

“河南思維自動化設備有限公司與胡克盈余分配糾紛案”(以下簡稱“胡克案”)是涉及股東盈余分配的著名案例[2]。

兩審法院查明的案件事實是:河南思維自動化設備有限公司(以下簡稱“河南思維公司”)于1998 年4月29日成立,胡克等四人為發起人,每人出資75萬元,注冊資金為300萬元,其公司章程規定的盈余分配制度與公司法的規定相同。該公司2004年度的企業財務會計報表載明,截止2004年12月底,該公司未分配利潤(歷年)期末數為103 812 679.64元,資本公積金期末數為34 803 668.26元,盈余公積金期末數為63 351 871.29元。2005年3 月3日,胡克以河南思維公司自成立以來長期拒不向股東分紅、損害股東利益為由,向河南省高級法院提起訴訟,請求判令該公司向其分紅4 000萬元。河南高院認為,河南思維公司有巨額利潤而長期拒不向股東分配,違反了公司法規定,特別是在股東之間發生糾紛時,損害了占股比例較小的股東的利益。故該院作出一審判決,依據1993年公司法第33條的規定,以2004年底未分配利潤期末數為基數,按照25%的持股比例,胡克應分配到25 953 169.91元。①但是該院認為,胡克要求對資本公積金和盈余公積金作為公司盈余分配的主張,缺乏法律依據,不予支持。

河南思維公司不服,向最高人民法院提起上訴。最高人民法院審理后認為,“1993年公司法第38條和第46條的規定②2005年10月以及2013年12月修訂后的公司法亦保留了上述內容。,有限責任公司利潤分配方案應由公司董事會制訂并由公司股東會審議批準。因此,在河南思維公司董事會、股東會未就公司利潤分配作出決議之前,胡克以股東身份直接向人民法院起訴請求分配公司利潤,其訴訟請求本院不予支持。由于公司是否分配利潤以及分配多少利潤屬公司董事會、股東會決策權范疇,原審判決認定思維公司有巨額利潤而長期拒不向股東分配損害了占股比例較小的股東的利益,并據此逕行判決公司向股東分配利潤,不符合公司利潤分配的法律規定,應當予以糾正。”

在本案中,最高法院判決的核心觀點是:公司是否分配利潤以及分配多少利潤屬公司董事會、股東會決策權范疇,法院不予干預。所以,在公司董事會、股東會未就公司利潤分配方案進行決議之前,公司股東直接向人民法院起訴請求判令公司向股東分配利潤缺乏法律依據,法院不予支持。但存在的疑問是:面對公司巨額盈余,自公司成立以來拒不分配,小股東不能取得分文利潤,小股東投資公司的獲利目的顯然難以實現。如何才能實現其投資公司的期待呢?而最高人民法院以屬于公司自治為由駁回起訴是否妥當呢?如果不妥當,應該如何處理呢?怎樣保護小股東的利益呢?

二、股東盈余分配訴訟的主要類型與區分處理

根據股東是否基于公司股東會盈余分配決議所提出的分配請求,股東的盈余分配糾紛可以分為以下幾種:

類型Ⅰ:基于股東會決議提出的盈余分配請求糾紛。即公司股東會已經就某一會計年度作出公司盈余分配決議,但是公司沒有在規定的期限內向股東予以支付,股東基于決議向法院提起給付某一具體盈余分配額的訴訟。

類型Ⅱ:非基于股東會決議提出的盈余分配請求糾紛。具體可以分為:一是公司沒有召開股東會議,自然就不存在任何公司決議;二是,雖然召開了股東會,但股東會議做出不分配盈余的決議。例如,本案屬于這類訴訟。

類型Ⅲ:因認為股東會決議不合適所提出的盈余分配請求糾紛。具體可分為: 1.分配數額過少。也就是說,公司股東會雖然做出了盈余分配的決議,但是股東認為,與當年的公司盈余相比,用于分配的公司利潤明顯過低,向法院提取的訴訟。例如,美國著名的Dodge案、Zidell v.Zidell案都屬于這一類型。2.盈余分配方式不當。一般而言,公司盈余分配的方式可以有:現金、財產、普通股、優先股、債權、甚至威士忌(控酒的戰爭期間)[3]。例如,公司用非現金方式支付當年盈余,股東對此提起的訴訟。

就類型Ⅰ而言,由于公司已經作出分配盈余的決議,股東的盈余分配請求權已經轉化為數額明確的債權,所以可以獲得法院的支持。這在理論與實踐上都沒有爭議,本文不予討論。

但是,關于類型Ⅱ,股東沒有股東會議的決議作為基礎,是否可以直接向法院起訴強制公司分配盈余呢?或者說,法院是否應該支持該股東的強制盈余分配請求呢?這在我國的理論界與司法實踐中都存在很大爭議,具體講有兩種不同觀點:一種觀點認為,股東沒有公司股東會議的決議作為依據,不能獲得法律的支持;另一種觀點認為,未經公司股東會決議的請求,也可以獲得法律支持。關于類型Ⅲ,我國較少涉及,但美國存在這樣的案例。類型Ⅱ與類型Ⅲ具有相似性,本文主要對這兩類訴訟進行研究。

三、法院對非基于公司決議的盈余分配訴訟不予支持的理由

公司股東會沒有就公司盈余分配作出決議,直接向法院起訴要求分配一定數額的盈余,許多法院不予支持①這里的不予支持包括:不予受理;受理后駁回起訴等。例如,邯鄲中院等部分法院在民事立案標準中規定,公司未作分紅決議前,對股東提起的公司盈余分配糾紛不予受理。,其理由主要有:

(一)理念上的理由:公司自治原則

事實上,從最高人民法院判決的“胡克案”等案件可以清晰地看出,法院的重要理由是:是否對公司盈余進行分配屬于公司自治的范疇,法院不應干預。也就是說,與公司的外部行為不同,公司盈余分配屬于公司內部事務,法院不能干預。公司盈余是否應該分配,是否應該留下發展基金,分配的比例如何等都屬于公司商業上的判斷范疇,應該遵循商事判斷規則。相對于公司董事等管理層而言,法官對商事判斷屬于外行,是無法做出妥當判斷的。只有公司董事、公司經理才是商場上的專家,法官介入公司事務不但不會取得良好的經濟效果與社會效果,反而會損害公司效率損害公司利益。法官應該嚴守“公司自治”的原則,不能越界。

(二)具體制度上的理由

1.股東盈余分配請求權的性質具有特殊性

許多國家、地區的通說認為,股東盈余分配請求權可以分為抽象意義上的請求權與具體意義上的請求權[4]。抽象意義上的盈余分配請求權,是指公司在每個會記年度進行決算,向股東進行盈余分配,股東可以接受盈余的抽象的權利。具體意義上的盈余分配請求權,是指公司股東會對有關盈余分配事項已經做出決定時,股東所享有的分配請求權。抽象盈余分配請求權與具體盈余分配請求權的性質是不同的。前者屬于股權中的固有權[4]470-471,屬于股東的一種期待權[5]。超過合理的范圍或期間剝奪或限制該項權利,即使通過股東大會的多數決也是不允許的[4]471。而后者屬于債權[4]472,屬于盈余分派給付請求權[6]。

但是,德國有的學者認為盈余分配請求權屬于債權,該權利在兩個不同的階段有所不同。在公司作出分紅決議之前,分紅請求權只是一項未來的、數額不確定的債權。而在公司作出決議之后,該權利成為數額確定的到期債權[7]。美國也認為這是一種債權。公司盈余分配決議一旦通過,董事會無權撤回決議,除非其盈余沒有合法授權或者突發災害使分紅變得不恰當[3]520。

綜合以上觀點可以看出,雖然不同國家或者地區的學者對盈余分配請求權的性質認識有些許不同,但其基本見解卻是相同的。據此,有的學者進一步認為,具體意義上的股東盈余分配請求權是可訴的,因為其是具有確定數額的到期債權;而抽象意義上的股東盈余分配請求權是不可訴的,因為它是不具有確定數額的未來債權。

2.股東盈余分配需經決議程序作出

我國《公司法》第37條規定,有限公司股東會行使的職權包括“審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案”。該法第46條規定,董事會對股東會負責,行使“制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案”等職權。據此,有人認為,公司盈余分配必須要經董事會提出方案,并經股東會批準;決定公司是否分配利潤的決定權屬于股東會,未經股東會決議,股東無法直接行使盈余分配請求權[8]。

3.存在其他替代性措施

我國《公司法》第71條規定,有限責任公司的股東之間可以相互轉讓其全部或者部分股權。而且,如果符合一定條件,股東也可以向股東以外的人轉讓股權。此外,該法第74條還規定,在某些情形下,對股東會該項決議投反對票的股東可以請求公司按照合理的價格收購其股權。所以,有人認為,處于困境中的小股東提起強制盈余分配的訴訟并不可取,相反,應該采取其他替代性措施。這些措施包括要求公司回購、向第三人轉讓股權等[8]79。

四、法院一概不予支持可能與公司正義原則相沖突

在法院的諸多判決中,表面上看似充足的理由似乎是尊重公司自治。但是,如果因為這屬于公司自治而法院不加干預,是否違背公司正義原則呢?

(一)公司自治不能違背公司正義

公司自治原則的確是公司法上的重要原則,它要求司法機構在處理公司問題時充分尊重公司的自我決定。但是,公司自治原則并不是公司法所遵循的唯一原則。公司法作為法律,同樣需要遵循法律正義的基本價值[9]。也就是說,除了公司自治之外,公司法還應該遵循公司正義原則。沒有公司自治原則,公司法這座大廈就會沒有根基,但沒有公司正義原則,讓公司自治原則無限膨脹,公司法整個大廈就會傾覆;所以,公司自治原則與公司正義原則是公司法的兩個重要支柱,兩者相輔相成,缺一不可。

公司正義原則的重要意義,可以從合同自由與合同正義之間的互動發展關系中得到啟示。眾所周知,合同法是自由的法,尊重當事人意思自治,合同自治是其基本原則。但是,法律并非不干預,在合同自由原則之外,還存在公序良俗原則。更有學者指出,合同正義原則的歷史比合同自由原則更為悠久。歐洲契約法的主要歷史潮流是,從中世紀到19世紀前半葉,契約正義的觀點處于支配地位,而19世紀后半葉開始強調契約自由,而進入20世紀之后又開始重新重視契約正義的實現[10]。在現代社會,契約自由與契約正義是并列的基本原理[10]154。事實上,合同正義原則作為合同法的指導性原則,無時無刻不影響著合同法的發展與適用。我國合同法也不例外,無時無處不體現著該原則的存在。例如,我國《合同法》第52條對無效合同的干預,第54條對訂立合同時顯失公平的干預,第114條第2款對約定違約金的干預,都可以看到合同正義原則的存在。

同樣,公司正義原則也存在于公司法的每一個角落。例如,我國《公司法》第20條第3款規定的法人人格否認就是適例。在通常情形之下,公司具有獨立人格,債權人與公司之間的債權債務關系具有相對性,股東對公司債務不承擔責任,債權人不能請求股東清償債務。但是,如果公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權人利益的,則應當對公司債務承擔連帶責任。這種“非常規性”的法律規范體現的就是公司正義原則。又如,董事執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。但是,由于董事與公司之間存在較為特殊的關系,公司一般不愿對董事提起訴訟。為保護公司利益,《公司法》第151條允許符合一定條件的股東以自己名義對董事提起訴訟。顯然,如果依據公司自治原則,是否對董事提起訴訟是公司內部事務,屬于公司自治范圍,應該由董事會決定。但是,這顯然又與公司正義原則相違背,正是公司正義原則才有可能把“股東派生訴訟制度”鑲嵌到公司法中來。總之,公司正義原則與公司自治原則一樣,是公司法的重要原則,正是兩種不同原則之間的互相促進與互相制約,才能促進公司法的發展。

(二)替代性救濟措施不一定可行

有的法院指出,對股東行使強制盈余分配請求權不予支持,是因為還存在其他替代性救濟措施[11]。所謂的其他替代性救濟措施主要就是股東行使退股權。該替代性救濟措施是否可行呢?

根據我國《公司法》第74條的規定,股東行使退股權需要符合以下條件:1.實體條件,即:公司連續5年不向股東分配利潤,而公司該5年連續盈利,符合公司法規定的分配利潤條件的; 2.程序條件,即:有的股東對股東會該項決議投反對票。如果符合這些條件,行使退股權的股東可以請求公司按照合理的價格收購其股權。自股東會會議決議通過之日起60日內,股東與公司不能達成股權收購協議的,股東可以自股東會會議決議通過之日起90日內向人民法院提起訴訟。

但是,這種替代性措施并不一定可取。這是因為:1.行使退股權需要符合嚴格實體條件(例如,連續5年不向股東分配利潤)與程序條件,尋求救濟的股東不一定能夠符合這一條件,難以實現其目的。2.即使小股東有意通過行使退股權來實現其營利目的,但是公司并一定愿意配合股東來購買其股權,使其目的難以實現。3.對小股東的救濟目的不一定能夠通過行使退股權真正實現。例如,他可能只想分取紅利而不想離開公司,行使退股權與其真正目的并不一致。4.從立法目的來看,立法者有義務制訂較為完備的法律,為股東提供多種救濟途徑,讓不同的法律制度發揮不同的功能,讓股東有多種選擇的機會。這才符合私法自治的真諦。

總之,要求小股東避開強制盈余分配請求權選擇其他方式進行救濟的觀點只能是建議者的一廂情愿,而對具體的小股東來說,由于其存在復雜的時空背景,并不一定可取。當然,如果小股東愿意以行使退股權等措施來保護自己則另當別論了。

(三)公司正義原則要求司法適度干預

從公司實踐看,處于現實經營活動中的公司是極為復雜的。剖析公司盈余分配制度中的利益構造,我們可以發現:在公司盈余分配上,一方面中小股東分不到利潤,另一方面在公司任職的控制股東憑借其任職機會,獲取高額薪資。這與公司正義原則相違背。

為什么會出現這一現象呢?這與我們的理論假設有關。我們在進行公司立法時,均假設所有股東的利益都是一致的,是整體意義上的股東。其實,一個公司中的股東既有相同的屬性,也有不同的屬性,甚至他們之間的利益是完全沖突的。所以,公司法規范股東問題時,一方面,既要重視共性,忽視其差異性,給予股東同等對待;另一方面,又要重視其差異性,忽視其共性,對不同股東差別對待。從股東與股東之間的關系伴隨著權力性這一規律的發現,法律應該禁止控制股東權利濫用,并且賦予其對小股東的必要義務。

正是這種從“普遍意義上”的抽象股東到“具體意義上”的“有差異”的股東的轉變,從保護處于社會劣勢地位者的利益出發,需要貫徹公司正義原則,對公司盈余分配行為進行必要干預。事實上,一些國家也是這么做的。例如,在美國,長期以來都承認股東有權向法院起訴不公平的盈余分配政策[12]。又如,《德國股份法》第254條明文規定,符合一定條件的股東有權獲得不低于4%的利率。

就公司盈余分配制度而言,公司自治原則應該受到尊重,但對小股東的盈余分配請求權也應該予以恰當關照,防止公司大股東或管理層濫用權利損害小股東利益。公司實踐與法律現實是復雜的,這更要求處于復雜案件中的法官能夠充分發揮主觀能動性[13]。也就是說,法院應該看到其真實的一面,擺脫形式主義,放棄概念法學,在具體的事實背景之下,適度追求實質正義。

五、現行股東盈余分配制度的立法疏漏:忽視小股東利益保護

(一)公司盈余分配制度的利益結構

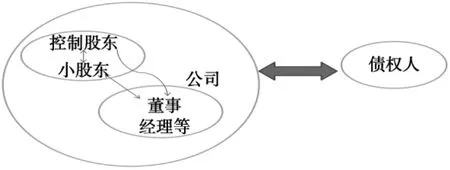

公司盈余分配制度直接涉及公司本身、管理層、股東、債權人等不同主體之間的關系。這些關系可以分解為公司與管理層之間、公司與股東之間、公司與債權人之間、管理層與股東之間、管理層與債權人之間、股東與債權人之間等不同的法律關系,而且這些法律關系又往往交叉在一起,使問題變得更為復雜。在這些關系中,股東與債權人之間的關系需要借由公司這一中介進行傳達與輸送,所以,公司處于這些關系的核心地位,也是所有法律關系的載體。由于公司并不是自然人,是法律所擬制的人,其意志需要通過其代理人行使,董事、經理等公司管理層的行為就至為關鍵。而且,這些種類眾多的復雜關系,可以大別為兩類,即對內關系與對外關系。公司(含公司管理層)與債權人的關系為對外關系,其他關系為對內關系。由于公司與債權人的關系屬于對外關系,容易受到公司的侵害,需要法律加以特別規范,以保護債權人利益。所以,公司盈余分配制度在對這些復雜關系的處理上,主要是從債權人與社會利益的角度來考量的。公司盈余分配制度的復雜利益結構關系,見下表:

(二)強調對債權人利益的保護

我國《公司法》第166條規定,公司稅后利潤應依照下列順序依次分配,即:彌補公司虧損、提取法定公積金、提取任意公積金以及支付普通股股利。而且,公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,公司在提取當年的法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,有限責任公司依照本法第34條①公司法第34條股東按照實繳的出資比例分取紅利;公司新增資本時,股東有權優先按照實繳的出資比例認繳出資。但是,全體股東約定不按照出資比例分取紅利或者不按照出資比例優先認繳出資的除外。的規定分配;股份有限公司按照股東持有的股份比例分配,但股份有限公司章程規定不按持股比例分配的除外。第166條還規定,股東會、股東大會或者董事會違反這一規定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。可見,這里著重規定了公司的可分配的盈余額度。正如“周慧君訴嘉興市大都市置業有限公司、嘉興大都市實業集團有限公司盈余分配權糾紛”案所指出的,公司分配盈余,應當以確有可分配利潤為前提②參見:嘉興市中級人民法院(2005)嘉民二初字第151號;浙江省高級人民法院(2005)浙民二終字第288號。。而且,如果公司違反規定給股東分配利潤的,股東必須退還給公司,從而確保公司有足夠的資金來償還債務。所以,從本條的立法設計看,是從公司可分配盈余額的角度規定了債權相對于股權具有優先地位,債權人利益可以獲得比公司、股東更為優先的保護。

事實上,大多數國家或地區的規定與我國公司法的規定相同或類似,都強調對公司債權人的保護。例如,我國臺灣地區“公司法”的規定與祖國大陸《公司法》的規定相一致。③我國臺灣地區“公司法”第232條規定非彌補虧損及依本法規定提出法定盈余公積后,不得分派股息及紅利。公司無盈余時,不得分派股息及紅利。但法定盈余公積已超過實收資本額百分之五十時,得以其超過部分派充股息及紅利。公司負責人違反第一項或前項規定分派股息及紅利時,各處一年以下有期徒刑、拘役或科或并科新臺幣六萬元以下罰金。該法第233條違反前條規定分派股息及紅利時,公司之債權人,得請求退還,并得請求賠償因此所受之損害。又如,《日本公司法典》第454-465條也是從保護公司債權人角度對公司盈余分配做了類似規定。美國、英國、德國等國家的公司法的規定也與此相同。應該說,給予債權人保護的立法指導思想基本是可取的。

(三)公司盈余分配制度的漏洞:忽視對小股東利益的恰當保護

從我國公司法關于公司盈余分配的法律規定看,主要是從保護債權人的角度,限制公司進行盈余分配。但是,公司盈余分配制度的利益結構已經清晰地顯示,不僅應該對公司與債權人的外部關系加以規范,而且應該對公司與股東之間的內部關系作出規范。這些內部關系涉及公司治理的根本問題。

其實,在公司內部,股東這一群體內部也存在相當大的差異性。在大多數國家中,大量企業存在著控制股東[14]。小股東與控制股東在公司中的地位是不同的,控制股東處于強者地位,小股東處于弱者地位。而且,他們在利益分配上也會有不同傾向或者意見。小股東常常會受到控制股東的壓制,使其利益受損或得不到保護。有人認為,世界上大多數公司的主要代理成本問題是控制股東掠奪小股東[14]。同時,由于股東與公司管理層之間的利益也存在沖突。換言之,控制公司財產的管理層基于各種利己的目的,可能會對公司或者股東的利益造成損害,全體股東的利益最大化原則經常面臨挑戰。由于公司董事等人選往往是由控制股東決定的,所以大股東與小股東的矛盾也可能轉化為小股東與管理層的沖突,受到公司控制股東與管理層的壓制。從這個意義上講,與債權人一樣,小股東利益也應當獲得法律的適當關注與保護,避免受到公司管理層或控制股東的壓制。

在美國,閉鎖公司小股東經常遭受大股東或者管理層的壓制Oppression①Oppression一詞,在公司法上是指公司(特別是閉鎖公司)董事或者控制人對小股東的不公平對待。(參見: Oppression,In Black's Law Dictionary,9th[M].2009,p.1203.)壓制又與Squeezeout、Forceout存在密切聯系。有人認為,Squeezeout包括Freezeout和Forceout,其中,Freezeout是指以不讓小股東參加公司股利分配的方式,迫使其以不利條件向大股東出售或購買股份。Forcesout是指大股東通過操縱公司基本結構來消除小股東的利益,例如大股東把公司資產出售給自己控制的公司。(參見: Lewies D.Solomon,Alan R.Palmiter,Corporations,3rd,China Fangzheng Press,2004,p.487.)。閉鎖公司的控制股東或者管理層限制分配股利、拒絕給小股東投資回報是壓制小股東的典型方式之一[15]。當小股東無法分取紅利而利益受損時,除了采取轉讓所持股份、請求解散公司等救濟措施外,可以通過起訴董事、控制股東等違反信義義務而強制公司分配盈余。而且,相對于解散公司等較為激烈的救濟措施,這種救濟方式更為常見。此外,德國也有類似的制度。

這是因為,公司畢竟與公益性企業不同,它的最大特點在于其營利性。所謂營利性,是指公司不但要積極地獲取利潤,并且要把利潤分配給股東。這與非營利性的其他組織是不同的。作為非營利性組織,并不是追求利潤,法律可以把規范的重點放在債權人利益的保護上。從公司盈余分配制度的利益結構的解剖中可以看出,公司法需要對股東與公司之間的利益分配關系作出規范。有的國家甚至在法律中規定一定比例的強制性股利分配。②例如,巴西規定上市公司將公司當期凈利潤的50%作為紅利以現金方式分配給股東,智利為30%,哥倫比亞為50%,厄瓜多爾為50%,希臘為35%,烏拉圭為20%。(參見: Rafael La Porta,Florencio Lopez-de Silanes,Andrei Shleifer,Robert W.Vishny,Law and Finance,Journal of Political Economy,1998,106(6),p.1130-1131.)所以,當公司存在巨額盈余而公司基于不恰當目的而故意不分配,致使股東投資公司的目的難以實現時,應當允許股東直接向法院提起盈余分配之訴。

顯然,從我國公司法相關規定的立法模式看,其規范的對象是一般情形。但是社會是復雜的,可能存在許多立法者所無法預見的情形。也就是說,還可能存在“一般”之外的“例外”[13]140-144。我國公司立法并沒有預見到“公司存在巨額盈余但不予分配”的情況,沒有對股東的強制盈余分配之訴加以規范是公司法的一大漏洞。但是,由于這一漏洞具有一定的“隱蔽性”,在其他國家也存在。例如,韓國公司法也未對這一情形作出規定,有學者早已指出這是該國公司法上的一個漏洞[16]。如何規范溢出立法者預見的“例外”情形呢?這需要司法者發揮主觀能動性,結合具體案件,彌補法律漏洞,做出妥當裁判。

六、強制盈余分配請求權救濟的具體問題

目前,我國公司盈余分配糾紛的主要爭議在于:多年連續盈利,但多年未分任何盈余所提起的訴訟。就股東盈余分配請求權訴訟的具體問題,美國、德國等有較為成熟的理論、立法和司法實踐經驗,可資借鑒。

(一)公司類型對強制盈余分配請求權的影響

在美國,相對于公開公司而言,法院更愿意對閉鎖公司的股東給予盈余分配的救濟[17]。在我國,公司可以分為有限公司與股份公司。相對于有限公司而言,股份公司的股權轉讓較為自由。如果股東對公司行為不滿,可以采取“用腳投票”方式離開公司進行自救。上市公司的股份流通更為方便,而且其紅利分配制度也較為完善。但對于上市公司的分紅狀況也不能過于樂觀。為此,自2001年的《上市公司新股發行管理辦法》(證監會令第1號)起,中國證監會、上海證券交易所與深圳證券交易所都出臺很多規定,鼓勵上市公司建立長期分紅政策,給投資者以現金回報。特別是2012年5月,中國證監會還發布了《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》,以落實現金分紅制度。這些規定與《上市公司證券發行管理辦法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號》等規范性文件相結合,實際上具有了強制分配公司盈余的性質。所以,股東強制盈余分配之訴更多發生于有限公司,也需要較股份公司獲得更積極的保護。①最高人民法院關于適用《中華人民共和國公司法若干問題的規定(四)》(征求意見稿)規定,有限責任公司小股東請求分配利潤并提供證據證明公司有盈利但長期不分配,且大股東利用其控制地位,濫用多數表決權,壓榨小股東利益的,人民法院應判決公司依照公司法或者公司章程的規定分配利潤。有學者認為,基于上市公司分紅存在的問題,只賦予有限公司股東股利分配請求權是片面地杜絕上市公司股東獲得救濟的最后途徑。(參見:朱蕓陽,王保樹.上市公司現金分紅制度的自治與強制——以股利代理成本理論為邏輯基礎[J].現代法學,2013,(2) :169) .

(二)訴的種類:不能局限于撤銷之訴

最高人民法院認為,如果當股東會違反章程的規定過分提取公積金,而不分配股利或者很少分配股利并以其作為壓榨小股東手段時,受害股東可以申請法院對該決議予以撤銷[18]。的確,《德國股份法》第254條有類似規定,如果根據理性商人的判斷,即使為了確保可預見的一定時期內公司在經濟上和財務上的生存能力與抗風險能力,也沒有必要設立盈余公積金或者將利潤結轉到下一年度,并將紅利分配率降至股本的4%以下,那么股東就可提起公司股東會決議撤銷之訴[19]。另外,《德國有限公司法》第29條也規定,公司如果以董事會、股東會決議的方式將某一年度所有利潤轉設為盈余公積金或者作為盈余結轉,記入下一年度的賬目,則少數股東可以向法院提起撤銷之訴[20]。可見,股東提起撤銷之訴是一種可行的選項。

但是,股東強制盈余分配之訴不能局限于撤銷之訴。這是因為,撤銷之訴本身具有局限性,并不適合所有案件。根據我國《公司法》第22條第2款的規定,股東可以向法院提起撤銷之訴的有兩種情形:一是股東會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者公司章程的;二是決議內容違反公司章程的。如果屬于這兩種情形之一的,股東可以自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。就股東強制盈余分配糾紛而言,存在以下情形:1.如果年度股東會議根本沒有召開,雖然違反了公司法的程序性規定,但不存在撤銷的對象,股東并不適合提起撤銷之訴。2.如果公司已經作出不分配或少分配股利的決議,其決議程序并不違法,而且其決議內容也沒有違反公司章程,股東也不能提起撤銷之訴。其實,這兩種情形的妥當訴訟種類是,股東向法院提起強制分配訴訟或者強制分配適當盈余額的訴訟。例如,作為判例法國家的美國就允許股東向法院提起強制訴訟,Dodge案與Zidell案就是適例。所以,除了撤銷之訴外,對強制盈余分配糾紛還應允許強制分配之訴或者強制分配適當盈余額之訴。

(三)董事、控制股東的被告地位

在美國,正如Dodge案所表明的那樣,董事、控制股東與公司一起可以成為共同被告。與美國不同,我國《公司法》的規定是:由董事會制訂盈余分配方案提交公司股東會決議通過。這里存在的主要疑問有: 1.是否可從公司控制人、董事的角度加以規范?的確,我國《公司法》規定,公司股東會是盈余分配的決定機構,而董事會并不是最后決定機構。但是,從公司的實際運營看,真正其決定性作用的仍然是控制股東與公司董事。所以,對控制股東與董事加以法律規范是必要的。2.什么是董事的信義義務?我國《公司法》第147條第1款規定,董事、監事、高級管理人員對公司負有忠實義務和勤勉義務。這一規定,通常被解釋為董事等管理層的信義義務。也就是說,賦予董事在公司盈余分配上某些義務,并不違反公司法的本意,也不違背我們對管理層的期待。但是,對董事等管理層的責任也不能過重,否則法院會成為事后“諸葛亮”,反而影響公司正常經營活動,需要商事裁判規則對董事加以保護。由于我國缺少商事判斷規則的明確規定,在賦予其義務時需要注意平衡,不要賦予董事過重的義務與責任。3.控制股東也對小股東承擔信義義務嗎?雖然我國公司法沒有關于控制股東的信義義務的規定,但是有關于禁止控制股東權利濫用的規定。該法第20條規定,公司股東應當遵守法律、行政法規和公司章程,依法行使股東權利,不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益。公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的,應當依法承擔賠償責任。這一規定與民商法長期以來所堅持的誠實信用原則、禁止權利濫用原則是一脈相承的。而且,控制股東與董事一樣對小股東承擔信義義務符合慣常處理方法。例如,美國等經濟發達國家一直把董事的信義義務沿用到控制股東上來,取得了很好的效果。

董事(或者控制股東)在公司盈余分配訴訟中是否需要參加訴訟?目前,我國沒有明確董事作為被告或者第三人參加訴訟。只有董事長作為公司的法定代表人參加訴訟,而且也不是被告。其理由主要有: (1)長期以來的民商法理論認為,公司作為法人具有獨立的人格。董事、董事會等只是公司的內部機構,是其構成部分,并不具有獨立的主體身份。反映到民事訴訟法上,董事長、董事、控制股東等就不能成為訴訟參加人。(2)盈余分配請求權指向的是公司對股東的分配義務,股東之間并無相互向對方支付紅利的義務,董事也不向股東支付紅利[21]。其實,這一思路與公司法的實踐是不相符的,需要修改。

我認為,董事應該作為共同被告參加到公司訴訟中來。這是由公司訴訟的特殊性決定的。雖然股東會是所謂的決策機構,但是真正在盈余分配上發揮作用的是董事與控制股東。董事等參加訴訟,有利于查明案件事實,做出公正裁判;有利于公司執行法院判決,防止判決成為一紙空文。而且,把董事與公司作為共同被告是有充分的民事訴訟法理依據的:其一,股東可以直接以董事為被告。根據我國《民事訴訟法》第119條的規定,原告是與本案有直接利害關系的人。而對于被告,我國采取了與原告不同的認定標準,被告只需明確即可。《民事訴訟法》第121條規定,起訴狀應該寫明當事人的姓名、性別、工作單位、住所等信息。可見,對被告的確認,采取的是“表示說”,擯棄了適格當事人的判斷標準[22]。其二,董事與公司的行為之間存在一定的聯系,其中一人在訴訟中的作為或者不作為,會對其他被告產生作用,具有“牽連性”。這種牽連性主要表現在: (1)主張共通原則。共同被告中的一人所提出的主張,如果對其他共同被告有利,而其他共同被告對此又不表示反對的,其效力及于其他人。(2)證據共通原則。共同被告中的一人所提出的證據,可以作為對其他共同被告所主張的事實進行認定的證據。也就是說,該證據可以作為共同被告的共同證據。(3)抗辯共通原則[23]。如果被告中的一人所作的抗辯足以否定原告主張的權利,法院可以考慮將該抗辯視為全體被告對原告的抗辯。實際上,在我國審判活動中存在將公司的控制股東作為被告的案例。例如,在“周慧君訴嘉興市大都市置業有限公司、嘉興大都市實業集團有限公司盈余分配糾紛案”中,控制股東與公司一起為共同被告①一審:嘉興市中級人民法院(2005)嘉民二初字第151號;二審:浙江省高級人民法院(2005)浙民二終字第288號。。所以,賦予董事(控制股東)被告地位是合適的。

需要注意的是,如果被告方敗訴,作為被告的董事、控制股東并不與公司承擔相同的責任。有人認為,如果控制股東與公司成為共同被告,就要承擔連帶責任。而公司法并未規定股東對公司的盈余分配負有連帶責任。所以,讓控制股東成為被告于法無據[24]。我認為,這種理解是存在問題的。其實,決定某一訴訟事件,其當事人是否適格,應就該具體事件,原告所主張的訴訟標的在其所起訴的當事人之間是否適當且有意義作為判斷標準,與法院的審理結果、原告所爭執的權利或者法律關系否存在無關[25]。換言之,訴訟法上的當事人概念與實體法上權利義務所歸屬的當事人并無必然的聯系[26]。例如,《擔保法司法解釋》第125條規定,“一般保證的債權人向債務人和保證人一并提起訴訟的,人民法院可以將債務人和保證人列為共同被告參加訴訟。但是,應當在判決書中明確在對債務人財產依法強制執行后仍不能履行債務時,由保證人承擔保證責任。”可見,雖然將債務人與保證人作為共同被告,但是法院在判決書中應明確在對債務人依法強制執行后仍不能履行債務時,才由保證人承擔保證責任。類似的情形,董事與公司雖然同為被告,但在訴訟中的地位是各自獨立的,法院可以形成內容不同的判決。

有人認為,可以將董事(或控制股東)作為第三人參加民事訴訟。我認為,董事不能成為第三人。這是因為:第三人可以分為有獨立請求權的第三人與無獨立請求權的第三人。我國《民事訴訟法》第56條第1款規定,對當事人雙方的訴訟標的,第三人認為有獨立請求權的,有權提起訴訟。據此,有獨立請求權第三人在訴訟中的地位相當于原告。他既不同意原告的主張,也不同意被告的主張,他是為了維護自己的民事權益,以獨立的身份向法院提起了一個新的訴訟。他享有原告的訴訟權利,也承擔原告的訴訟義務[23]186。顯然,董事不符合有獨立請求權第三人的構成要件,不能成為這一類型的第三人。同樣,根據我國《民事訴訟法》第56條第2款的規定,無獨立請求權第三人含義是指,對當事人雙方的訴訟標的,第三人雖然沒有獨立請求權,但案件處理結果與其有法律上的利害關系的,可以申請參加訴訟,或者由人民法院通知其參加訴訟。所謂有法律上的利害關系,其實質是該第三人與本訴訟的當事人存在另一法律關系,而且本訴訟當事人爭議的法律關系和該第三人與本訴訟當事人之間的法律關系具有一定的牽連性[23]188。而且,由于董事在訴訟過程中與公司是否承擔責任密切相關,如果只享有“無獨立請求權第三人”的訴訟權利,不利于公司利益的保護與查明案情。

(四)股東盈余分配請求權之訴的司法審查

與我國的公司制度不同,美國公司的決定盈余分配權力屬于董事會。在美國,股東的強制盈余分配請求權往往與小股東遭受壓制聯系在一起。但是,究竟什么是壓制,美國法律留給法院通過司法實踐去認定。過去20年,“對股東合理期待的拒絕”成為判斷是否構成壓制的標準[27]。對于壓制,美國可以對公司與公司董事提起強制性的盈余分配之訴。基于公司董事對股東承擔的信義義務,小股東往往以董事違反信義義務為由起訴。

在公司法上,董事(或者控制股東)對小股東負有誠信義務與公平對待義務。如果公司作出不分配或者少分配盈余的決議是惡意的,就可以強制分配公司盈余。但是,與處理其他公司事物一樣,董事可以獲得商事判斷規則的保護[28]。所以,就盈余分配政策而言,如果其決定是善意作出的,反映了公司正當商業目的,而不是控制股東將來的私人利益,那就可以免責。Gay v.Gays’Super Markets,Inc.案指出,要使司法干預合法,需要證明董事會不分配盈余的決定構成欺詐、惡意或者濫用決定權(an abuse of discretion)[29]。也就是說,法院的任務是處理不法行為(Wrongs),而非處理相互競爭的不同商業利益。沒有欺詐、沒有惡意、沒有違反信義義務、不存在濫用決定權,就沒有不法行為[29]。

什么是董事或者控制股東的惡意呢?美國主要是通過法院的判例來發展的,判例與判例之間也存在細小差異。美國Gottfried v.Gottfried案指出,判斷惡意的基本標準是董事是否把私人利益凌駕于公司利益之上[30]。但同時認為,關于惡意,并沒有什么絕對可靠的標準。以下事實與惡意有關,可以作為惡意的證據:控制股東對小股東的深刻敵意;排斥小股東在公司就業;對管理層的高工資、高獎金以及公司對其進行高額貸款;巨額盈余分配將導致控制方繳納高額個人所得稅;董事存在以盡可能低的價格獲得小股東的股份等。但是,如果沒有動因(Motivating Causes),他們也不構成法律上的“惡意”[30]。

有人認為,在涉及盈余分配的案件中,關鍵性的因素是公司儲備著巨額的不合理現金。這一儲備只可能解釋為控制多數派股東的惡意[31]。著名的案例是Dodge v.Ford Motor Co.案[32]。在該案中,原告股東是Ford汽車公司的兩位小股東,而大股東Henry Ford則持有58%股份并控制該公司。1916年該公司獲得巨額利潤,其可分配盈余額高達6千萬美元,但實際上僅僅分配了3百萬美元,僅占可分配盈余額的5%。令人吃驚的是,10多年來,平均每年的實際分配利潤占可分配額的45%,而且1916年的可分配額卻是1914年、1915年的大約2倍[33]。但是1917年,公司董事會卻決定該年度的公司利潤用于擴展生產工廠、降低汽車價格,不給公司股東分發紅利。原告Dodges提起訴訟,初審法院判決禁止公司擴建生產工廠,并命令公司支付19 275 384.96美元用于分派紅利,約占公司當年可分配利潤的32%。但是,密歇根最高法院維持初審法院分紅判決,撤銷其他判決。又如在Miller v.Magline Inc.案中,法院認為,多數派股東給自己支付巨額獎金,公司存儲了大量的工作資金,是一種過多過剩的工作資金,判令給股東分配盈余[34]。

關于“惡意”的舉證責任在原告一方,這是適用商事裁判規則的必然結果。在美國的Zidell v.Zidell案[35]中,原告是公司的離職股東,其他股東則在公司中擔任董事等重要職位,原告與其他大股東之間存在矛盾,公司支付給這些擔任職位的股東的薪資與獎金非常大方,但他無法享受薪酬上的利益。為此,原告向法院起訴,請求提高1974年度的公司盈余分配額度。但是,被告解釋了其保守的盈余分配政策是基于:公司提升硬件的需要,公司可能重建主要工廠的需要,用現金支付大額存貨的需要,重建近于報廢的船塢的需要,資金緊張時應付銀行短期借款的需要。被告還證明,1973年與1974年高額的利潤是因為不尋常的經濟環境所帶來的,而這一經濟環境并不具有可持續性。原告要求被告提供會計報表等材料加以證明,但是法院認為應該由原告承擔舉證責任,被告不承擔舉證責任,駁回了原告起訴。有人認為,正如Zidell V.Zidell案所表明,商事裁判規則與股份多數決導向的傳統偏見依然留給多數派股東實質性決定權[36]。小股東的舉證困難有時還與公司的經營狀況聯系在一起。特別是面對經營業績突出的公司,正如Cookies Food Products,Inc v.Lakes Warehouse Distributing,Inc.案[37]所表明,即使由董事與控制股東承擔其所作決議對公司是否公平的舉證責任,小股東也會遭遇敗訴。但是,對公司小股東而言,起訴“公司控制人違反信義義務”畢竟是一種救濟途徑。最近30多年來,一些法院對處于困境中的小股東施以更多同情,已經加強了公司董事等人的信義義務[38]。

(五)“多年未分配”是董事失職的重要證據

超過合理的范圍或者期間剝奪或者限制股東的盈余分配權利,即使通過股東大會的多數決也是不允許的[4]471。股東強制盈余分配請求權與股東年會制度密切相關。

最高人民法院認為,有限公司股東會不是每年召開,股份公司每年要召開股東大會[39]。這種觀點并不符合公司法的精神,是不正確的。通說認為,股份公司每年有一次會議,有限公司每年也應該召開至少一次股東會會議[40]。我支持這一說法。因為,我國現行《公司法》第37條第1款第5項與第6項、第99條的規定,股東會的職權是審議批準公司的“年度財務預算方案、決算方案”;審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。與此相呼應,第46條第1款第4項與第5項、第108條第4款規定,董事會制訂公司的“年度財務預算方案、決算方案”;制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案屬于董事會的職權。而且,《公司法》第164條第1款規定,公司應當在每一會計年度終了時編制《財務會計報告》,并依法經會計師事務所審計。而《會計法》第11條規定,會計年度自公歷1月1日起至12 月31日止。《企業會計準則——基本準則》第44條第2款規定,《財務會計報告》包括《會計報表》及其附注和其他應當在《財務會計報告》中披露的相關信息和資料。《會計報表》至少應當包括《資產負債表》、《利潤表》、《現金流量表》等報表。可見,雖然我國現行《公司法》沒有規定有限公司應該每年召開一次會議,但是可以從《公司法》與《會計法》的相關規定中推導出來。

實際上,我國的股東年會規則也與先進國家的規定相一致。例如,《美國示范公司法》第7.03節規定,如果在公司會計年度結束后6個月或者上次年度會議后15個月(以兩者中較早的一個時間為準)公司年會未能召開的,基于任何有權參加年會的股東的申請,法院可以要求公司召開股東會議。

不論是有限公司還是股份公司,每年都應該召開股東會,并且就上一會計年度的利潤分配(分不分,分多少)與彌補虧損做出決議。這是董事會與股東會的職責所在。就職責的本質而言,其內容并不僅僅是權力,更是含有義務,具有一定的強制性。相對于西方國家每年的股東年會后就可以提起訴訟的制度相比,如果公司多年來獲得巨額盈余,但不召開股東會議或者未作出利潤分配決議,受害小股東更應該獲得法律保護。董事會不召開會議等事實本身,就是其失職的重要證據。

(六)公司盈余分配具體數額的確定

股東行使強制盈余分配請求權,必然涉及公司應分配盈余的具體數額。關于公司盈余分配的具體數額,法院能否干預呢?如果可以,如何干預呢?有人認為,法官不是商人,是無法確定盈余分配具體數額的,讓法院介入該具體數額的確定并不合適。也有人認為,應該允許直接判令公司分配股利,包括根據商務經營慣例確定具體的分配數額[41]。

我認為,法院可以確定具體的可分配盈余額。公司自治并不是排除法院干預的充分理由。就像在合同法領域,雖然合同自由是合同法的基本原則,但是合同法并不禁止法院的干預。例如,《合同法》第114條第2款規定.約定的違約金低于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。”其實,確定可分配盈余額的實質是證據問題,可以根據證據規則加以確定。根據我國《公司法》、《會計法》等確立的會計準則,以及《民事訴訟法》等確立的證據規則,法院是有能力進行干預的。具體而言:

1.確定最高盈余分配額

也就是說,公司分配利潤應該以有可分配利潤為法定前提[42]。根據我國《公司法》第166條的規定,公司獲取的當年稅后利潤,不能全部用于分配股利。其需要在彌補虧損,提取法定公積金之后才能進行分配。所以,公司的最高盈余分配額=稅后利潤―公司虧損―公積金(主要是法定公積金)。

2.確定最低盈余分配額

根據《公司法》的規定,公司股東會有權決定提取一定數額的任意公積金。提取任意公積金的數額直接影響股東實際可以獲得分配的數額。一方面需要考慮公司經營發展的需要,另一方面又要考慮股東分取適當紅利的需要。對此,德國《股份法》第254條規定,如果根據理性商人的判斷,即使為了確保可預見的一定時期內公司在經濟上和財務上的生存能力與抗風險能力,也沒有必要設立盈余公積金或者將利潤結轉到下一年度,并將紅利分配率降至股本的4%以下,那么股東就可提起公司股東會決議撤銷之訴[19]。可見,公司資本金4%是最低的盈余分配比例。此外,德國《有限責任公司法》第29條不是強制性規定,沒有規定盈余分配的最低限額。但是有人指出,這會危及少數股東的利益,建議無論如何應在公司章程中規定一個最低股息率[7]611,并認為應該將《股份法》第254條的規定作為判斷分配最低紅利的適當標準[7]610。

我國沒有規定最低分配額,由于公司的盈余分配通常是按年度進行的,所以可以參照1年期的銀行定期存貸款利率為基準加以確定。我國目前大多數銀行的1年期定期存款利率為3.15%左右,1年期的貸款利率為6%左右。股東向公司出資,在資金流向上更類似于銀行向公司貸款,而且其風險一般比貸款更大。在我國的實際貸款活動中,公司對銀行付出的綜合成本會遠遠高于顯性的6%利率。所以,如果公司年度可分配盈余率較高時,按照6%的1年期貸款利率作為最低分配額是合適的。當然,這不是絕對的,需要與具體的案情相結合。

3.參考上市公司分紅比例

中國證監會2006年發布的《上市公司證券發行管理辦法》對上市公司的現金分紅做了量化規定。該《辦法》第8條第(5)項規定,最近三年以現金或股票方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的20%。2008年頒布的《關于修改上市公司現金分紅若干規定的決定》規定,將其修改為:“最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%”。可見,有限公司按照年度可分配利潤的30%左右進行盈余分配具有較大的合理性。

4.可以委托會計事務所等中介機構進行審計

我國《民事訴訟法》第76條規定,當事人可以就查明事實的專門性問題向人民法院申請鑒定。當事人申請鑒定的,由雙方當事人協商確定具備資格的鑒定人;協商不成的,由人民法院指定。當事人未申請鑒定,人民法院對專門性問題認為需要鑒定的,應當委托具備資格的鑒定人進行鑒定。可見,原被告雙方可以委托會計師事務所等機構進行審計。雙方達不成協議,法院可以委托審計事務所、會計事務所等中介機構提出鑒定意見。在我國的司法實踐中,許多案件都是委托審計機構提出專業意見的。所以,在最高盈余分配額與最低盈余分配額之間,結合原告與公司的具體情況是可以確定合理的分配數額的。

七、結論

在“胡克案”中,河南思維公司經營狀況良好,注冊資本僅為300萬元的公司已經累積盈余1億多元,另有資本公積金約3500萬元與盈余公積金6300多萬元,公司累積總額高達注冊資本的67倍。但是,自該公司成立6年多以來竟然未向股東胡克分派1分錢的利潤。顯然,這是違背公司正義原則的,法院對胡克提出的訴訟請求應該予以支持。

公司盈余分配糾紛日益頻繁,我國法院越來越傾向于以公司自治的名義而不加干預,限制了小股東正當權利的行使。這與公司正義的基本精神并不符合。在公司自治與公司正義的關系上,我們一方面尊重公司自治,法院不宜多管閑事;但另一方面,公司自治不是畫地為牢,更不能排斥法院干預。公司不是準慈善機構(semi-eleemosynary institution),而是商業機構。股東設立公司、經營公司的主要目的是為了獲取利潤。董事或者控制股東應該圍繞這一目的行使自己權利,不能用減少利潤或者不分配利潤的方法去實現其他不正當目的。所以,法院對受害股東給予救濟在任何時候都應該是開放的。

造成目前司法實踐的困局,既與對公司自治的誤解有關,也與公司立法的疏漏有關。這需要法官面對復雜案件,能夠積極地發揮其主觀能動性,切實彌補公司法漏洞,拋棄公司自治與司法干預對立的不正確觀點,謹慎處理公司自治與公司正義的關系,妥當保護小股東利益。也就是說,公司盈余分配糾紛案件是極為復雜的,不能因為屬于公司自治的簡單理由而不予支持,法院應該堅持公司自治與公司正義并重的原則,遵循情境主義原則,緊密結合具體案件的事實、邏輯、價值,采取具體案件具體分析的個案利益衡量方法,最終決定是否干預[43]。

參考文獻:

[1]格茨·懷克,克里斯蒂娜·溫德比西勒.德國公司法[M].殷盛,譯.北京:法律出版社,2010:500.

[2]中華人民共和國最高人民法院.民事判決書(2006)民二終字110號[C]/ /奚曉明.最高人民法院商事審判指導案例·公司卷.北京:中國法制出版社,2011: 293-298.

[3]Alan R.Palmiter,Corporations,4th,Aspen Publishers,2003,p.55.

[4]前田庸.公司法入門[M].王作全,譯.北京:北京大學出版社,2012:470.

[5]廖大穎.公司法原論[M].臺北:三民書局,2012:301.

[6]柯芳枝.公司法論[M].北京:中國政法大學出版社,2004:332.

[7]托馬斯·萊塞,呂迪格·法伊爾.德國資合公司法[M].高旭軍,等,譯.北京:法律出版社,2005:608.

[8]陳穎.股東利潤分配請求權糾紛之司法裁判困境與出路[J].人民司法·應用,2009,(1) :79.

[9]梁上上.異質利益衡量的公度性難題及其求解——以法律適用為場域展開[J].政法論壇,2014,(4) : 8-9.

[10]大村敦志.近30年來日本的民法研究[J].渠濤,譯.清華法學,2012,(3) :153-154.

[11]吳慶寶.最高人民法院專家法官闡釋民商裁判疑難問題[M].增訂版.北京:中國法制出版社,2011: 83 -84.

[12]Charles R.T.O’Kelley,Robert B.Thompson,Corporations and Other Business Associations,5th,Aspen Publishers,2006,p.434.

[13]梁上上.利益衡量論[M].北京:法律出版社,2013:55-62.

[14]Rafael La Porta,Florencio Lopez-de Silanes,Andrei Shleifer,Corporate Ownership around the World[J]. 54 Journal of Finance,1999,54(2),p.471-517.

[15]Arthur R.Pinto,Douglas M.Branson,Understanding Corporate Law[J]. Matthew Bender&Company,Incorporated,1999,p.75.

[16]李哲松.韓國公司法[M].吳日煥,譯.北京:中國政法大學出版社,2000:632.

[17]Steven L.Emanuel,Corporations,Aspen Publishers INC.,2002,p.548.

[18]吳慶寶.最高人民法院專家法官闡釋民商裁判疑難問題[M].增訂版.北京:中國法制出版社,2011: 83-84.

[19]德國股份法、德國有限責任公司法、德國公司改組法、德國參加決定法[M].杜景林,盧諶,譯.北京:中國政法大學出版社,2000.

[20]托馬斯·萊塞,呂迪格·法伊爾.德國資合公司法[M].高旭軍,等,譯.北京:法律出版社,2005:609.

[21]公司分配利潤應當以有可分配利潤為法定前提[C]/ /江必新,奚曉明.公司訴訟指導案例選評[M].北京:法律出版社,2013,(8) :77、79.

[22]江偉.民事訴訟法[M].北京:高等教育出版社,2013:97.

[23]譚兵.民事訴訟法學[M].北京:法律出版社,2004:184.

[24]江必新,奚曉.公司訴訟指導案例選評[M].北京:法律出版社,2013:79.

[25]陳計男.民事訴訟法論(上) :修訂四版[M].臺北:三民書局,2006:103.

[26]陳榮宗,林慶苗.民事訴訟法(上) :修訂7版[M].臺北:三民書局,2009:167-168.

[27]Arthur R.Pinto,Douglas M.Branson,Understanding Corporate Law[M].Matthew Bender&Company,Incorporated,1999,p.296.

[28]Alan R.Palmiter,Corporations,4th,Aspen Publishers,2003,p.520.

[29]Gay v.Gay’s Super Market[S].Inc.,343 A.2d 577 (Me 1977).

[30]Gottfried v.Gottfried[S].73 N.Y.S.2d,692,695 (Sup.Ct.1947).

[31]Charles R.T.O’Kelley,Robert B.Thompson,Corporations and Other Business Associations,5th[S].Aspen Publishers,2006,p.438.

[32]Dodge v.Ford Motor Co.[S].204 Mich.459.170 N.W.668.

[33]M.Todd Henderson,The Story of Dodge v.Ford Motor Company: Everything Old is New Again.In Corporate Law Stories,ed.J.Mark Ramseyer[M].Foundation Press,2009,p.58-59.

[34]Miller v.Magline Inc.,76 Mich.App.284,306,256 N.W.2d 761,771 (1977).

[35]Zidell v.Zidell,277 Or.413,560 P.2d 1086 (Oregon Supreme Court,1977).

[36]Charles R.T.O’Kelley,Robert B.Thompson,Corporations and Other Business Associations,5th[S].Aspen Publishers,2006,p.434-435.

[37]Cookies Food Products,Inc.v.Lakes Warehouse Distributing,Inc.430 N.W.2d,447 (Iowa 1988).

[38]Lewies D.Solomon,Alan R.Palmiter,Corporations,3rd[M].China Fangzheng Press,2004,p.489.

[39]宋曉明.加強調查研究,探索解決之道——最高人民法院民二庭庭長宋曉明就在全國民商事審判工作會議中提出的若干疑難問題答記者問[C]/ /奚曉明.民商事審判指導.北京:人民法院出版社,2007,(1) :73.

[40]趙旭東.公司法學[M].北京:高等教育出版社,2012:352.

[41]王新欣.論法院對股利分配請求權的保護[N].人民法院報,2007-01-17(05).

[42]公司分配利潤應當以有可分配利潤為法定前提[C]/ /江必新,奚曉明.公司訴訟指導案例選評[M].北京:法律出版社,2013:77,79.

[43]梁上上.制度利益衡量的邏輯[J].中國法學,2012,(04) .

本文責任編輯:林士平

On Shareholders’Claim to Declare Dividends: Huke v.Henan-Siwei Co.Ltd.

LIANG Shang-shang

(Tsinghua University School of Law,Beijing 100084,China)

Abstract:The suit was filed by Huke,a minority stockholder,seeking to compel Henan-Siwei Co.Ltd.,the defendant corporation to declare dividends.It would not be reasonable that the court dismissed a minority stockholder’s request,by the excuse that it was the province of the corporation to manage by itself.The court attitude involved in misunderstanding with the principle of corporation’s self-governing.In fact,the principle of corporation's self-governing which having its board,should not contradict the principle of corporation's justice.The court should make up the gap of the corporation law while applying the law to dividend-related disputes.According to American and German experiences,the remedies of compelling a corporation to declare dividends should not be limited in rescinding the corporation's solution.The article also discusses the judicial review test to these disputes,the qualification of the defendant directors and the controlling stockholders,the amount of forced distributing dividends,and so on.As far the Huke case,the court should order the defendant corporation to declare dividends out of its earnings.

Key Words:claim to declare dividends; minority stockholder; fiduciary duty of director; the principle of corporation’self-governing; the principle of corporation'justice

作者簡介:梁上上(1971-),男,清華大學法學院教授。

收稿日期:2014-10-22

文章編號:1001-2397(2015)02-0067-14

中圖分類號:DF411.91

文獻標識碼:A

DOI:10.3969/j.issn.1001-2397.2015.02.08