優化習題設計,讓課堂練習也生動

虞敏

練習是數學教學十分重要的環節,新授的內容需要通過練習來消化、鞏固,從而進一步掌握數學技能和發展數學思維。數學教學中,老師一般會在新授結束以后安排學生做練習。相對于新授環節而言,練習環節容易變得枯燥。教材中的許多習題與例題的類型相似,都是新知的鞏固,因此,也就失去了新授環節的新鮮感和挑戰性。如果我們在練習環節總是依照教材編排,采用一題一題地練習,一題一題地交流,或是學生先練習再整體校對,練習的形式就會變得單一呆板。學生往往一到練習環節就提不起精神,這對于練習的效果會產生很大的影響。因此,教師需要在習題的設計上求變,讓習題“活”起來。

一、習題信息“藏起來”

解決問題的設計中加入圖片、對話以后,與純文字敘述相比,形式更加活潑。貼近了學

生的現實生活,容易被學生喜歡和接受。圖片、對話的作用又不僅限于激發學生練習的興趣,因為它們本身也蘊含了數學信息。

(一)信息藏進圖片中

在三上《有余數除法》的教學中,有道解決問題的題目是這樣的:“有20個紐扣,每件上衣需要釘3個紐扣,可以釘幾件上衣,還剩幾個?”這是一道純文字敘述的題目。我們可以進行改編,設計這樣的題目(如右圖):“每件上衣需要釘3個紐扣”這個條件沒有通過文字的形式告訴學生,而是需要學生自己去觀察、去發現。這樣設計以后,圖片本身也就成了學生解題需要的一個數學信息了。

(二)信息藏進對話里

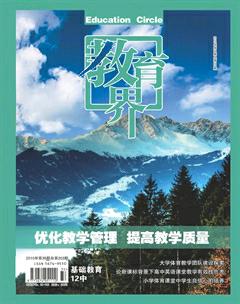

學完《20以內的退位減法》以后,需要對20以內的加減計算進行練習,以提高學生迅速、正確進行口算的能力。我們可以把這些計算題融于對話之中,設計出對話性的練習(如右圖)。《熊出沒》是兒童非常熟悉的動畫片,本題設計了一個“跟熊大、熊二一起去保護森林”的情境。光頭強要把得數是“12”的樹全部砍掉,熊大、熊二得知了這個消息以后,要把得數是“12”的樹保護起來,邀請同學們跟著他們去完成這一個“圈”的任務。

習題中將“把得數是12的樹全部砍光”和“把得數是12的樹圈起來”2個信息藏在了對話之中。光頭強、熊大和熊二深受兒童喜愛,自然可以一下子吸引學生的眼球。原本略顯枯燥的計算練習,在學生眼里也變得有趣起來。

在習題設計的時候,我們可以把一些數學信息“藏起來”,讓學生自己去尋找。生活中的數學信息總是根據我們自己的需要去尋找的,因此,這樣的習題更加貼近學生的生活實際,學生也更加有解題的興趣。

二、習題有機“串起來”

新授結束以后,我們一般會安排相關的練習。這些習題是根據一定的目標,精挑細選產生的。但是,對于學生而言,如果每次都是一題接著一題地練習,容易感到疲勞,影響練習的效果。教師可以尋找題目之間的相關性,把零散的習題“串起來”。

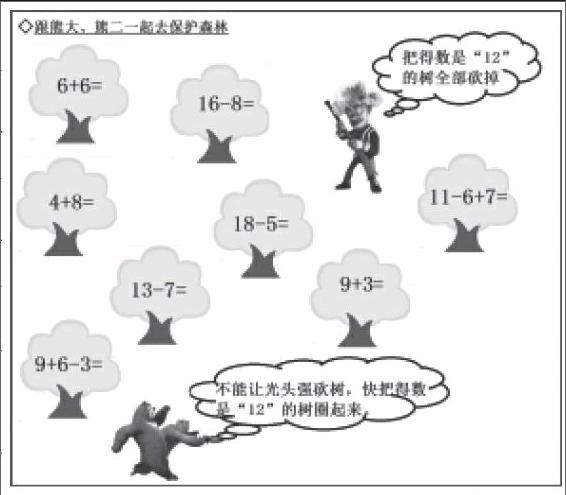

(一)設計大情境

比如二上《排列與組合》的教學中,新授結束以后,可以設計這樣的習題串(如右圖):先呈現圖1:毛毛去乒乓球俱樂部打乒乓,門票需要5元(毛毛有1張5元、2張二元和5張一元),他可以怎樣付錢?第一問題解決以后,再呈現圖2:進入乒乓球俱樂部以后,毛毛找到了2位好朋友,他們要一起玩。結果,他們每2人進行了一場比賽,他們一共比了幾場?解決了第二個問題以后,最后呈現圖3:打完乒乓以后,毛毛要回家了,他回家要經過一座橋,從俱樂部到家可以有幾種不同的走法?原本獨立的3個習題,通過毛毛去俱樂部打乒乓這樣一個大情境串聯起來,從買門票、打乒乓到選擇回家的路,引出一系列的問題,使練習環節也變得活潑起來,學生解決問題的欲望被激發了出來。

練習設計中,教師可以結合一些學生熟悉的生活情境,選擇生動有趣的素材,把一個個情境構成一個習題串。通過一個大的情境,一環接著一環,讓學生隨著情境的展開解決一個個問題,增強練習對學生的吸引力。

(二)組成綜合題

數學習題的設計要突出數學知識之間的聯系。設計習題的時候,我們可以將一些相關知識點的習題有機組合在一起,設計出具有挑戰性的綜合題。

比如在四下《三角形的單元復習》一課中,我們既需要復習三角形邊的知識,又要復習三角形角的知識,而三角形的角和邊之間存在密切的聯系。因此,我們可以將角的復習和邊的復習有機整合在一起。我設計了這樣一個練習題(如右圖),學生在這一習題中不斷地在思考角與邊之間的關系。(1)口算得出∠ACB=60°,從而根據角的度數判斷出△ABC是一個等邊三角形。(2)根據△ABC是一個等邊三角形,得出AC這條邊的長度是2厘米,因為邊CD也是2厘米,從而得出△ACD是一個等腰三角形。(3)根據根據∠ACB=60°和平角是180°,得出∠ACD=120°。(4)根據△ACD是一個等腰三角形和∠ACD=120°得出∠CAD=30°。(5)根據∠CAD=30°和∠BAC=60°得出∠BAD=90°,判斷出△ABD是一個直角三角形。

在這一個習題中既有“三角形分類”知識的復習,也有“三角形內角和”知識的復習,更為重要的是將兩者緊密地結合在一起。學生經歷根據角的特征得出邊的特征,根據邊的特征來推斷出角的特征這樣“來回穿梭”的過程。這樣的練習有助于深刻地理解和掌握知識間的內在聯系和本質規律,完善學生的認知結構,提高學生分析問題和解決問題的能力。

(三)編排新順序

人教版練習都以序號為順序編排,從表面上看都是分開的。細細想來,有的練習雖然沒有編排在一起,但是它們是緊密相連的,如果串聯在一起可以整合知識,起到了相互補充的作用,可以發揮更大的價值。

比如五上《練習一》中,先讓學生嘗試練習第10題(如下圖)。學生在計算的過程發現,第一個表格中的積都大于第一個因數,而第二個表格中的積都小于第一個因數。然后,引導學生進一步理解,因為1倍正好等于本身,乘上超過1倍的數,積自然比原來的數大;乘上不到1倍的數,積也就比原來的數小了。endprint

接著讓學生應用剛才總結的規律,解決第12小題。(如右圖),完成以后,追問:“你是怎樣想的?”引導學生大致總結出規律:“一個數(0除外)乘大于1的數,積比原來的數大。一個數(0除外)乘小于1的數,積比原來的數小。”

通過這樣的串聯,把原本單獨練習的2道題目整合在一起,學生經歷了一個嘗試、驗證、獲得并應用規律的過程,對規律價值的感受更加深刻。

三、習題游戲“做起來”

喜歡游戲是孩子的天性,把游戲和教學結合起來,使其融為一體,相互促進,就會收到事半功倍的效果。

(一)師生互動猜一猜

比如五下《分數的意義》教學中,特級教師朱國榮設計了一個游戲環節:朱老師拿著一個裝有小獎品(本子)的大信封。游戲環節一:朱老師先取出2本,告訴學生,這2本是帶來本子的1/5,讓學生猜大信封里一共有多少本子?學生猜到是10本。然后朱老師每次取2本,結果學生表示的分數都不相同。朱老師發問:“剛才這2本是1/5,現在這2本是1/4,這是什么原因呀?”引導學生關注單位“1”發生了變化以后,取同樣的數量,表示出的分數是不一樣的。游戲環節二:當袋子里只剩下2本的時候,朱老師說:“如果我要拿出這2本的1/2,我要拿幾本?”“這1本(16頁),我能拿它的1/2嗎?”“取了8頁以后,還要拿1/2?”……朱老師不斷地取著剩下部分的1/2。并與學生一起理解“一日之錐,日取其半,萬世不竭”含義。學生發現單位“1”發生了變化以后,取出的“1/2”表示的數量也是不一樣的。

《分數意義》的教學中,教學的重點是引導學生關注單位“1”,關注“把誰看做了一個整體”,這對于后續分數解決問題的學習至關重要。朱老師通過一個小小的游戲,讓學生加深了對單位“1”的理解,體會到確定單位“1”的重要性。同時,在一節課的最后環節學生依然熱情高漲,思維活躍,朱老師精心設計的小游戲功不可沒。

(二)生生互動抽一抽

比如學完了9的乘法口訣以后,需要設計一些練習來提高學生迅速、正確進行乘法口算的能力。我們可以將口算題與學生熟悉的紙牌游戲結合起來,設計一個“奪牌小高手”游戲:四人小組合作,其中一位同學從18張牌中(1~9各2張)中任意抽取2張,報出一道題目,其余3位學生搶答。比如:抽到“7”和“8”,可以隨機出加法題“7+8”、減法題“8-7”或者乘法題“7×8”。答得又對又快的同學拿走這2張牌,最后手中牌最多的同學獲得“奪牌小高手”。

學生在出題和搶答的過程中鞏固了乘法口訣,提高了口算的能力。同時,在游戲中練習,避免了單純的計算訓練,學生樂于算、樂于練,練習的環節也變得趣味盎然。

總之,設計習題的時候我們既要深研教材,準確把握每道題的意圖,避免隨心所欲地更改習題。同時,又要根據學生的年齡特點和本班學生的實際情況,設計出形式多樣,有思維含量的習題,讓習題變得生動起來。通過變換習題的形式,讓學生對練習環節一樣充滿期待,從而激發起學生練習的熱情,提升學生解決問題的能力。endprint