南派三叔:查理先生、填坑人和糾結(jié)者

溫天一

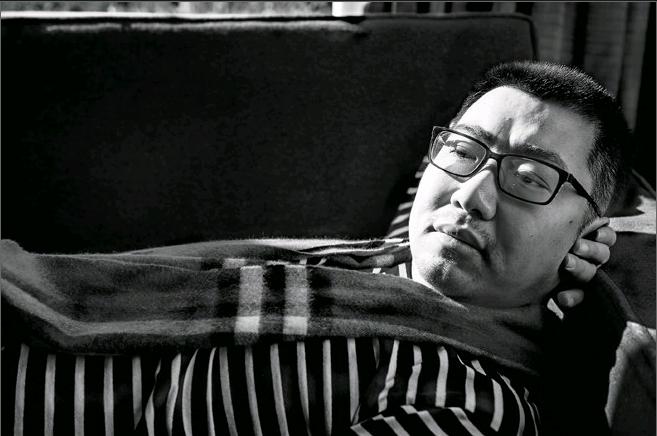

他看起來很疲倦。

在北京某高級(jí)酒店的咖啡廳里,這個(gè)穿著黑色海魂衫戴著格子圍巾的男人,靠在沙發(fā)里,依然戴著他那副標(biāo)志性的黑框眼鏡,透過鏡框看上去,他的目光略有些憂郁。衣服上的條紋好像囚服一般有戲劇性。

靠著一系列風(fēng)靡大江南北的小說《盜墓筆記》,他取得了世人眼中毋庸置疑的成功,那個(gè)由他創(chuàng)造出來、強(qiáng)大的IP早已經(jīng)根植在無數(shù)讀者與觀眾的心中,從網(wǎng)絡(luò)劇、手機(jī)游戲到近期正在熱播的尋寶真人秀湖北衛(wèi)視的《一起出發(fā)》,他憑空搭建起了一個(gè)曼妙玄幻的世界,在那個(gè)世界中,他由普通人徐磊變成操控者南派三叔。

但反過來,那個(gè)世界也改變了他。

“人生中總會(huì)有真正的大事出現(xiàn),讓你發(fā)現(xiàn)之前的煩惱其實(shí)都不算什么。”

近日,南派三叔策劃并參與了一檔似乎是“盜墓IP”的探秘尋寶真人秀節(jié)目《一起出發(fā)》。在節(jié)目中,南派三叔作為幕后“boss”,擔(dān)任了講述者與節(jié)目點(diǎn)評(píng)的角色。而《盜墓筆記》電視劇中的主要演員班底全力參與其中,在十三集的節(jié)目內(nèi)容中,搜尋散落在世界各地的珍寶碎片。而其中,三叔會(huì)對每一個(gè)兄弟團(tuán)尋得的寶物進(jìn)行解讀,筷子寓意著協(xié)作,石頭爺爺代表著男人魅力,人參蘊(yùn)含執(zhí)著的精神……每一期,三叔都會(huì)準(zhǔn)時(shí)出現(xiàn)為觀眾講述何為“寶物”。

這仿佛是南派三叔所構(gòu)建的“盜墓世界”與“現(xiàn)實(shí)世界”所產(chǎn)生的第一次碰撞與勾連,而在節(jié)目中,南派三叔也面對攝影機(jī)鏡頭,吐出了一句意味深長的話:我曾經(jīng)以為自己真的很強(qiáng)。

當(dāng)南派三叔還是徐磊的時(shí)候,他經(jīng)常用“無所不能”來形容自己。

他很驕傲,骨子里有一種兼具執(zhí)拗文人與世俗聰明人混合式的驕傲。

在少年時(shí)代,徐磊的閱讀習(xí)慣是這樣的:先從某一家書店著手,一個(gè)欄目一個(gè)欄目、一個(gè)書架一個(gè)書架地閱讀,閱遍之后,再換一家,剔除掉那些之前讀過的,再次按順序讀起,以此類推,上大學(xué)之前,他就基本掃遍了家鄉(xiāng)幾乎所有的小書店。

“我當(dāng)時(shí)覺得我是一個(gè)可以玩弄文字的人。”南派三叔這樣對《中國新聞周刊》定義自己。

“假如我想寫一本清宮題材的小說,就開始看二月河的《雍政王朝》,看過之后,我就可以直接帶入到那個(gè)語境中去,然后用類似的風(fēng)格寫成很多段落和句子,別人根本分辨不出來。”

在讀中學(xué)期間,他模仿金庸、古龍和倪匡寫了大量武俠以及科幻小說,在同學(xué)中私下流傳,真假難辨。

他對于自己的定義是“講故事的人”,而不是單純意義上的“作家”。因?yàn)椤爸v故事最能讓我獲得認(rèn)可感。”

“認(rèn)可感”仿佛是徐磊一直孜孜不倦所追求的東西。

在學(xué)生時(shí)代,家長并不認(rèn)可他的寫作,認(rèn)為那是不務(wù)正業(yè),而老師面對這樣的學(xué)生,更加無法判斷,他究竟是一個(gè)傻瓜,還是一個(gè)天才。

一方面認(rèn)為自己絕頂聰明,一方面又時(shí)刻期待著周圍人一丁點(diǎn)可憐的認(rèn)同感,并因此而付出相當(dāng)多的代價(jià),這是從徐磊到南派三叔一直所面臨的矛盾與困境。

南派三叔最喜歡的作家是斯蒂芬·金,或者換句話說,金是最能夠讓他感受到“認(rèn)同感”的作家。

斯蒂芬·金也同樣有著從小不被認(rèn)可的經(jīng)歷,“小時(shí)候,他老師和他說,你這樣做是沒有未來,沒有價(jià)值的,這句話時(shí)刻在他腦海中跳出來,他總是在拼命地證明給那些不承認(rèn)他價(jià)值的人,某種程度上,他是在為這些人而活。”

南派三叔也一樣。

他像堂·吉訶德一樣戰(zhàn)斗,日日期待著一場不散的筵席,在乎別人的看法,頻繁接受采訪,在網(wǎng)絡(luò)上搜索自己的名字,為那些真真假假的報(bào)道而糾結(jié)不已。

但他后來才意識(shí)到,“人生中總會(huì)有真正的大事出現(xiàn),讓你發(fā)現(xiàn)那些之前的煩惱其實(shí)都不算什么。”

對于史蒂芬·金來說,是一場險(xiǎn)些喪命的車禍讓他懂得應(yīng)該為自己而活;而對于南派三叔來說,他的“大事”是父親的忽然中風(fēng)。

那時(shí)候,他用“意氣風(fēng)發(fā)”來形容自己的人生狀態(tài)。得到父親突然生病的消息時(shí),南派三叔正在上海領(lǐng)一個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng),當(dāng)他匆匆從上海趕回杭州站在父親的病床前,父親對他說的第一句話竟然是,“你是誰?”

“當(dāng)時(shí)我就崩潰了,那時(shí)候我事業(yè)特別順利,年輕氣盛,而父親才60歲出頭,兒子終于有出息了,寫出作品了,他卻不認(rèn)識(shí)我了。”南派三叔對《中國新聞周刊》回憶。

在父親養(yǎng)病期間,徐磊開始回憶起自己之前與父親的交流,但發(fā)現(xiàn),能夠回憶起來的細(xì)節(jié)和故事卻少之又少,在強(qiáng)大的內(nèi)心遺憾的重壓之下,他開始問自己:假如能夠以我現(xiàn)在的成功換取父親的健康,我會(huì)不會(huì)愿意?

“答案當(dāng)然是我愿意,無論如何我希望父親不要生病,哪怕代價(jià)是我重新變回一個(gè)平凡的普通人。”

徐磊的父親后來恢復(fù)了健康,但關(guān)于用成功與光環(huán)換取某些代價(jià)與犧牲的命題卻一直在南派三叔的腦海中縈繞,他開始逐漸想明白一些事情:關(guān)于之前一直困擾他的野心與欲望。

“我開始假想出一個(gè)我的分體出來,并且把我所有的困惑投射到‘他身上去。”而作為旁觀者的南派三叔則冷眼旁觀著“那個(gè)人”因?yàn)榻鉀Q不了問題所產(chǎn)生的一系列行為,“這樣我就不會(huì)被‘他所迷惑,我開始按部就班地接收了一切,并且把結(jié)果反推回來,假如我需要做成一件事,需要哪些犧牲或者付出。我就不再猶豫,直接去做,因?yàn)槲抑溃鞘潜仨毻瓿傻牟襟E。”南派三叔解釋說。

他的人生開始分裂成徐磊和南派三叔兩個(gè)完全不同的人,一個(gè)為他創(chuàng)作的世界負(fù)責(zé),一個(gè)則為他自己負(fù)責(zé)。于是,戰(zhàn)爭就開始了。

而在真人秀《一起出發(fā)》中,南派三叔特意策劃、嘉賓們所尋覓的“寶物”,絕不僅僅局限在物質(zhì)上,更多的是與情感與心靈有關(guān)。這仿佛也是他那段人生經(jīng)歷的投射,“自從我承認(rèn)自己很多事情做不了,允許自己認(rèn)輸之后,整個(gè)人就舒服多了,我現(xiàn)在可以由衷地向我的競爭對手說,你們真的很強(qiáng)。”

《一起出發(fā)》關(guān)注的是男孩到男人的成長蛻變,經(jīng)歷了韓國的都市之旅,斯里蘭卡的自然之貌,通過層層游戲挑戰(zhàn),讓兄弟們真正的有所得,有所悟。在三叔看來,成為一個(gè)男人的核心定義是“真正了解自己,接受了自己的一切”,“現(xiàn)在大多數(shù)男人,為了向別人證明自己是什么樣的人,而去做一些事情,這是幼稚的表現(xiàn)。男人成熟的表現(xiàn),是對自己真正完全了解的時(shí)候。”三叔說道。

不再只是“填坑人”

有一種說法:任何一個(gè)孤獨(dú)的人都是強(qiáng)大的,因?yàn)樗麄兛梢宰约簞?chuàng)造出一個(gè)世界出來。這仿佛就是在形容南派三叔。

寫作所帶給徐磊的意義,某種程度上,就是一場“莊生曉夢迷蝴蝶”式的迷夢。他在頭腦中構(gòu)建起了一個(gè)與現(xiàn)實(shí)生活相平行的世界,那里有著血雨腥風(fēng),也有著俠骨柔情,更要命的是,那個(gè)世界,仿佛比現(xiàn)實(shí)看起來有趣得多。

徐磊有一個(gè)朋友,陪他在孤獨(dú)中一起發(fā)呆,偶爾也會(huì)聊聊天。

這個(gè)朋友有時(shí)候是一只蟾蜍,有時(shí)候是一只松鼠,有時(shí)候,甚至就是他自己,但他們都有一個(gè)共同的名字,叫做查理。

而這個(gè)名字的由來是徐磊在小時(shí)候看過的一部電影,黑白的譯制片,他早已忘記了情節(jié),只記得里面有一個(gè)聲音,一直在呼喚著:查理先生,查理先生。

南派三叔模擬著舊式譯制片的配音,“Charlie”,一個(gè)略顯夸張的翹舌音,帶著某種充滿了異域風(fēng)情、與現(xiàn)實(shí)格格不入的、落伍了的“洋氣”。

“每當(dāng)我一個(gè)人獨(dú)處的時(shí)候,我的童心就會(huì)冒出來,仿佛就又回到了小時(shí)候,蹲在外婆家的田間地頭,和癩蛤蟆說話。”南派三叔對《中國新聞周刊》說。

幾年前,南派三叔在山里跑步,他又遇到了一只蟾蜍,又一個(gè)查理先生,它正獨(dú)自躲在紫外線燈箱里,等著被燈光吸引過來的蟲子自投羅網(wǎng)。

“我經(jīng)常會(huì)想象,假如我是一個(gè)蛤蟆,在那樣一個(gè)世界里,會(huì)怎么樣。其實(shí)小說不就是一個(gè)世界,有山有水,還有人群,而寫作,無非是把蛤蟆變成了人,我會(huì)把紫外線燈想象成一種來自異域的巨大儀器,主人公就靠著它吸引過來的昆蟲過活,你知道,這很有趣。”

一只蟾蜍,一棵樹,一朵花,甚至一陣風(fēng),都能夠讓南派三叔展開無窮無盡的想象,對于他來說,進(jìn)入那個(gè)頭腦中的奇幻世界,也許比面對現(xiàn)實(shí)生活容易得多。

迄今為止,作為作家的南派三叔其實(shí)只出版了為數(shù)不多的作品,其中包括他的處女作,但這部處女作卻有著皇皇九冊的容量,從他2006年以“218.109.112.”的ID在網(wǎng)絡(luò)上開始連載這個(gè)故事開始,直至2011年底正式完成,《盜墓筆記》以不斷地“挖坑”到“填平”、“填平”再“挖坑”的形式,斷斷續(xù)續(xù)進(jìn)行了五年的時(shí)光,而在此之后,南派三叔的人生也發(fā)生了巨大的改變。

他從單純的“講故事的人”變成了作家、策劃、顧問與監(jiān)制,他不再只需要單純地負(fù)責(zé)熬夜 “填坑”,更多的時(shí)間,他需要與周圍盤根錯(cuò)節(jié)的人際關(guān)系與利益往來打交道,甚至由于不堪重負(fù),他一度需要進(jìn)入療養(yǎng)院進(jìn)行精神方面的休養(yǎng)與治療。

從《盜墓筆記》之后,一些朋友為南派三叔成立了影視投資管理公司與漫畫工作室,幫助他將“盜墓”的IP輻射向漫畫、游戲、網(wǎng)絡(luò)劇、影視劇等多個(gè)領(lǐng)域,但他那些計(jì)劃寫作的書籍作品,卻一直還未完結(jié)。

“一個(gè)人的選擇一定是有傾向性的,我當(dāng)然愿意待在我的世界里,講述那些光怪陸離的故事,而不是扎進(jìn)現(xiàn)實(shí)生活。但長久這樣,人際關(guān)系就會(huì)出現(xiàn)問題,現(xiàn)實(shí)會(huì)萎縮,而那個(gè)想象的世界會(huì)越來越大。”南派三叔對《中國新聞周刊》說。

某一段時(shí)間內(nèi),他覺得非常迷惘,仿佛自己在現(xiàn)實(shí)世界已經(jīng)完全喪失了價(jià)值,“一切都被量化,我的價(jià)值就是書的銷量與版稅,我與這個(gè)世界的聯(lián)系就是一筆一筆冷冰冰的數(shù)字。”

但南派三叔并不認(rèn)為,這樣的困擾是他所獨(dú)有的,“這是一件很普遍的、幾乎所有寫作者都會(huì)遇到的問題。”

心中的 《百年孤獨(dú)》

2015年的8月17日,按照南派三叔在《盜墓筆記》中的描述,是書中靈魂人物張起靈自長白山獨(dú)守青銅門與世隔絕十年后回歸人間的日子。

而在這個(gè)日期之前,早已有大批書迷與粉絲守候在長白山,等待著見證“張起靈回歸”。而在更多人的心心向往中,南派三叔如果能夠親臨現(xiàn)場,那將是一個(gè)多么完美的大結(jié)局。

那一天,徐磊選擇躲在家里睡覺。

“那是一場讀者的盛宴。是他們和書之間的關(guān)系,而不是和我的關(guān)系。”南派三叔對《中國新聞周刊》說。

“如果我真去了,”他在頭腦中想象那個(gè)場景,并用“毛骨悚然”來形容那可能造成的轟動(dòng),“我一出現(xiàn),和現(xiàn)場萬人一起歡呼,一起喊張起靈回來了,顯得這一切都是我蓄謀已久。但事實(shí)上,所有的一切都是命運(yùn)使然,我不想去行使命運(yùn)給我的虛榮心,我事實(shí)上也在被驅(qū)使,如果把事兒做成這樣,那這事兒也就到頭了。”

他用英國作家詹姆斯·希爾頓那部著名的探險(xiǎn)小說《消失的地平線》進(jìn)行類比,“當(dāng)年因?yàn)檫@部小說,無數(shù)的美國人千里迢迢趕去香格里拉看雪山,這是很美的事情,是文學(xué)作品的魅力,但是我怎么也無法想象,希爾頓出現(xiàn)在雪山,向每個(gè)人招手:你們好!你們來啦!”

但南派三叔也承認(rèn),一想到那個(gè)眾人歡呼的場面,他的虛榮心也許會(huì)得到極大的滿足,但在思考之后,他又能夠清醒地向后退去,“我如果向前走,那就是在破壞讀者與書之間的聯(lián)系。”

雖然面對著強(qiáng)大的粉絲群體,徐磊能夠保持著近乎殘酷的清醒,但時(shí)至今日,經(jīng)歷了《盜墓筆記》帶來的起起伏伏之后,有著多重身份的他,也依舊還有著源源不絕的困惑。

他非常希望能夠靜下心來整理書稿,但卻抽不出時(shí)間。

南派三叔。攝影/董潔旭

“我有好多書要出版,按照我現(xiàn)有的存稿量,2015年每個(gè)月出一本都?jí)蛴谩5褪菦]時(shí)間整理,一想到這我就覺得崩潰,想想就好累。”

而按照南派三叔對《中國新聞周刊》的講述,這些尚待整理的書稿中,除了延續(xù)“盜墓”風(fēng)格的強(qiáng)懸疑作品外,也有著幾部他在療養(yǎng)院期間所創(chuàng)作的、“與精神病相關(guān)”的作品。故事取材自療養(yǎng)院中那些醫(yī)生無法判斷是否真正是病態(tài)的特殊“患者”群體,“他們是特殊的病人,有著特殊的記號(hào)和檔案,”南派三叔解釋說,“我當(dāng)時(shí)經(jīng)常和他們聊天,構(gòu)思故事,慢慢地寫下來。”

在采訪時(shí),他帶著歉疚的口吻說,“我今天特別困,因?yàn)樽蛱焱砩蠜]睡。”

他甚至很懷念以前單純寫作的時(shí)光,“那時(shí)候?qū)懲旯适掳疽怪缶涂梢噪S便休息。”但現(xiàn)在的生活,“是忙到?jīng)]希望,永遠(yuǎn)在處理一些突發(fā)事件。”提到“突發(fā)事件”,南派三叔舉了一個(gè)例子,“比如有人在網(wǎng)上造謠,你就要去找律師去解決,然后再一個(gè)個(gè)聯(lián)系那些傳播媒體去刪掉謠言。”而解決掉這些“突發(fā)事件”后,“再重新?lián)炱饘懽鳡顟B(tài),心還沒靜下來,那些破事又來了。”

但南派三叔依然有著文學(xué)理想。

他最想寫的作品,不是那些探險(xiǎn)或者尋寶的故事,而是一部名字叫《百年孤獨(dú)》,卻和馬爾克斯的小說沒有任何相似的作品。

“但每當(dāng)我和編輯這樣說的時(shí)候,他們都像看瘋子一樣看著我。”南派三叔對《中國新聞周刊》說。

“他們認(rèn)為我沒有讀過馬爾克斯的作品,所以錯(cuò)誤地理解了書名的意思。”

事實(shí)上,很早之前,那個(gè)生活在杭州的文學(xué)青年,只想以孤獨(dú)為名,寫一個(gè)很長的故事。

他甚至在籍籍無名的當(dāng)年,以《百年孤獨(dú)》為題目,構(gòu)思了一部小說,雖然最終那部小說僅僅只完成了一個(gè)開頭。

那一年冬天,南中國普降暴雪,彼時(shí)徐磊正遭遇了他人生中第一次夜考失敗,沮喪中從車場回家。漫天暴雪,車不能行,他就深一腳、淺一腳地踽踽獨(dú)行在回家路上。

“那個(gè)瞬間,我就產(chǎn)生了某種幻覺,仿佛整個(gè)世界只剩下了我一個(gè)人。”

于是他開始展開想象,在那部未完成的《百年孤獨(dú)》中,世界上真的只剩下了一個(gè)人,每天面對著無窮無盡的孤獨(dú),持續(xù)了一百年。我在想,他每天都在想些什么?“那時(shí)候我還在為類似于房子這樣的生活瑣事所煩惱,可是一想到只剩下一個(gè)人,這些問題突然間全部煙消云散了。你想想看,當(dāng)全世界只剩下你一個(gè)人的時(shí)候,你的選擇和想法才是自己真正想要的。這種醒悟非常可怕。”南派三叔慢慢說道。

“你知道自己真正想要什么么?”他反問道。