大字鼻祖 榜書之宗

山東是中華傳統文化十分悠久的省份,作為孔孟之鄉的齊魯大地,山東以保留歷代著名金石書法作品而著稱于世。

一個假日的上午,吳老師一家召開家庭會議:“去哪玩?”大家興致勃勃地想去登山。“南京的紫金山高度不夠,不太過癮呀。”兒子說。“那就去登泰山吧。”大家異口同聲。吳老師心里竊喜,那正是我心里特想去的地方!高鐵時代讓出行變得格外快捷便利。于是乎網上訂好票,直奔南京高鐵站,歡聲笑語中兩個小時就到了山東泰安,險峻雄偉的泰山居然就在眼前了。

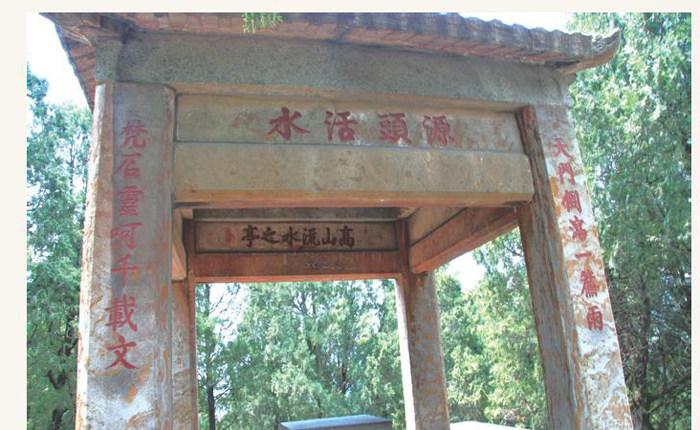

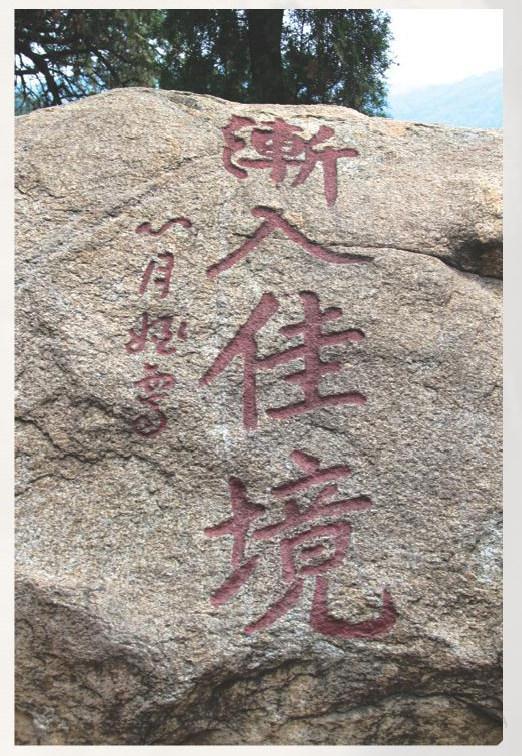

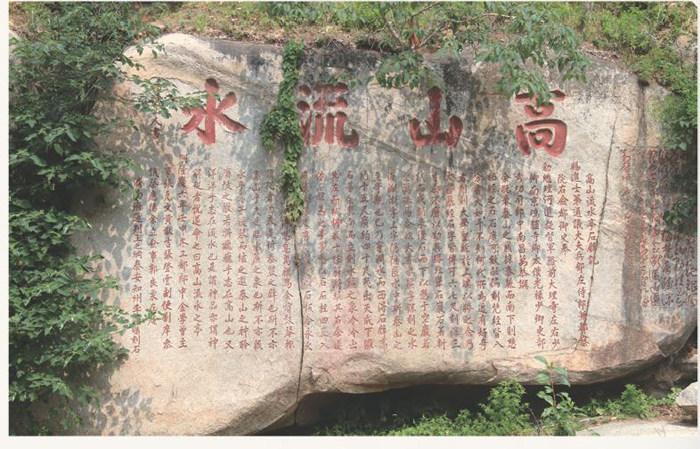

過了岱宗坊,沿著歷代帝王和文人墨客走過的紅門路,一路看著山景緩緩上行,孔子登臨處赫然就在眼前。幾千年前的孔圣人正是在這里上泰山、小天下的。過了紅門, “漸入佳境”,一路古跡連連, 精彩的書法刻石不斷,但更精彩的還在后面。過了斗母宮一路往前,從掛著“泰山管委紅門管理區經石峪管理所”的房子右手順著所指路線往前,過了“高山流水亭”便是此行吳老師想去看的地方——泰山經石峪了。

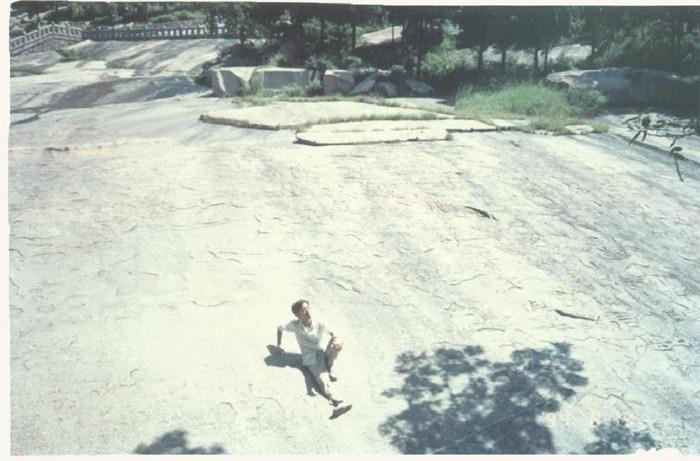

今天走的路正是吳老師在1994年走過的,那次受學校委派到山東招生,住在泰安,間隙順便登泰山,專程到經石峪參觀。當時經石峪并沒有圍欄保護,字里面也沒有涂紅漆,同行的老師為我留了一張在大字之間的珍貴照片,可惜那時沒有數碼相機,無法留下那些大字的本來面目,令吳老師耿耿于懷。其后幾次過泰安,坐索道或汽車象征性地登泰山,行程都與經石峪無緣,此行正好彌補了這20多年的缺憾,所以單反相機、長焦鏡頭一應俱全,被兒子說成是“老爸蓄謀已久、有備而來”。

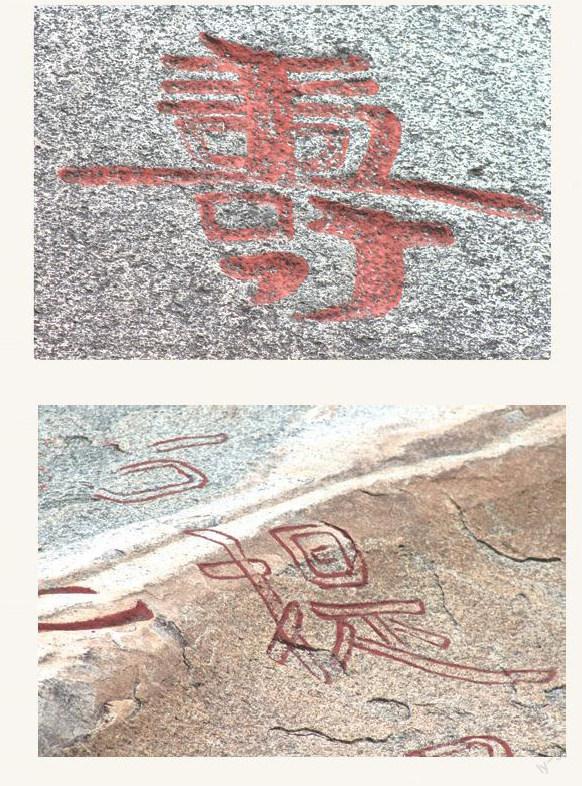

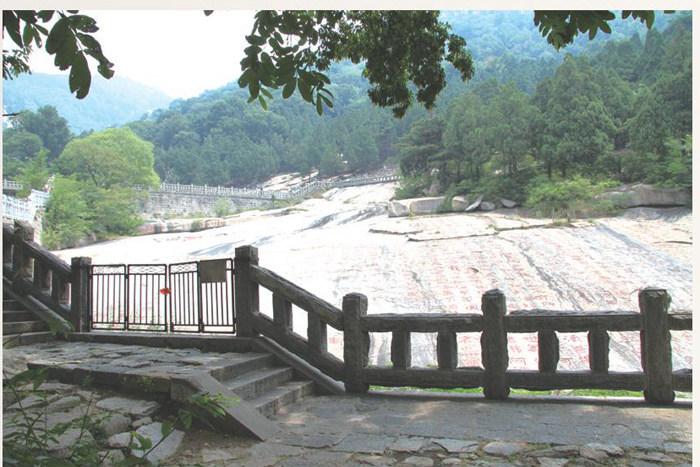

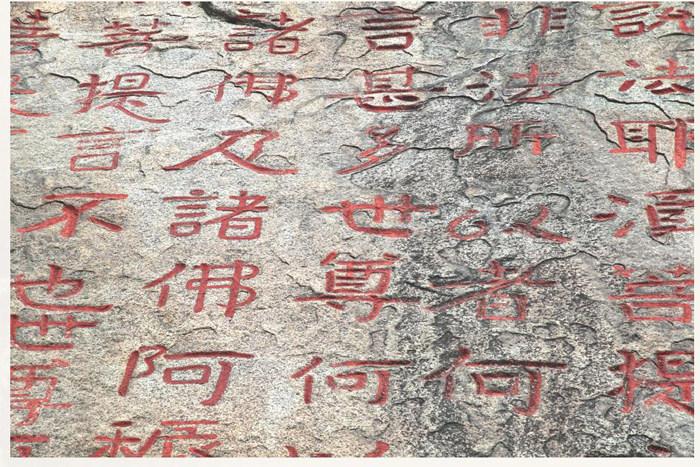

經石峪還是非常令人震撼的。這里位于泰山斗母宮東北約400米的山峪內,四面環山,有山澗水經石峪石坪流入泰山中溪,因峪中刻有大片《金剛經》經文,故稱經石峪。經石峪是南北朝時期北朝刻經中規模最大的經文刻石,可稱為刻經中的宏幅巨制。經石峪四面群山環圍,周圍松柏蔥郁,只見山谷中一塊巨大平滑的大山石上,刻著《金剛經》經文,字大如斗, 經過描紅的經文大字,特別醒目。細細看來,整個經文并沒有刻完,甚至有些字僅刻了字頭,雙鉤了字的輪廓。以前龍泉峰泉水順山流經石坪經文之上,字隱沒于長流不息的水幕之中,據說這樣體現了佛教萬劫不息的精神。今天為保護經文刻字,泉水已經改道。經石峪刻經可以說是巧借自然、渾然天成的上乘佳作,刻經與周圍環境十分協調,相諧成趣。

根據近年來考古工作者的現場精確測量統計,經石峪刻經總面積1987平方米。上刻鳩摩羅什譯《金剛般若波羅蜜經》(簡稱《金剛經》)共45行,滿行91個字,最短一行39個字,總刻推測是2748個字。經過精確考察,確定經文尚存1390個字。據專家考證,石經刻成于北齊、北周年間。關于書者,明清以來說法不一,當代學者認為,書經人乃僧安道一。刻經自第31行以后,多為雙鉤字。刻文自第28行以后,脫層損壞嚴重,大半不能釋讀。從經文后面只有雙鉤而沒有完全刻完的情形推測,當時因社會動亂及滅佛運動等突然的變故而停刻,故經石峪刻經僅存《金剛經》經文的上卷部分,即便如此,經石峪刻經仍是全國最大的摩崖刻經之一,堪稱古代幅式最大的書法作品。

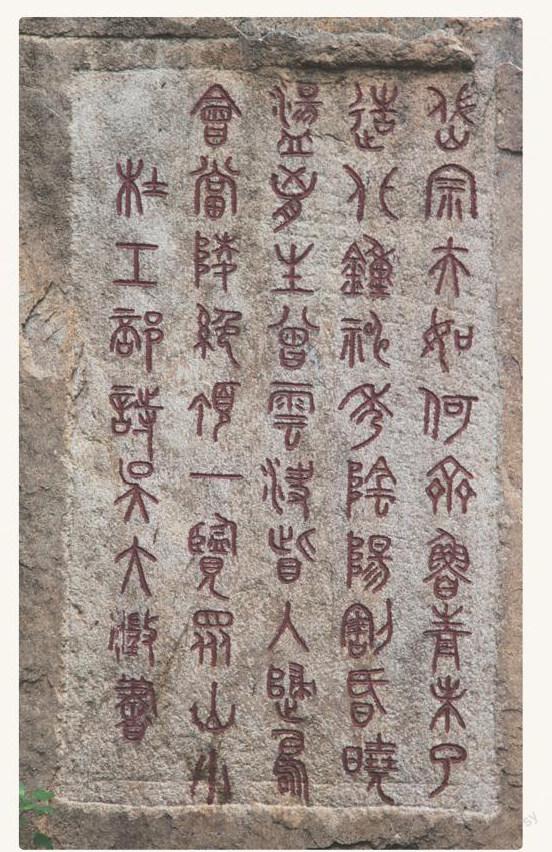

經石峪《金剛經》刻經大字是書法藝術中的精品之作,有極高的書法藝術價值,為歷代書法家崇尚臨摹的范本。經石峪大字單字有多大?以第9行第12個字“邊”為例,字高53.5厘米、寬47厘米,也就是說單字大小在50厘米見方。書法遒勁有力,隸楷兼備,是北朝后期的一種特有書體,被書法界稱為“經石峪體”,字體以隸為主,兼有楷、行、篆意,可以說是把隸書與楷書等書體有機融合,結體宏闊自然,富于變化,體現了既空靈又中和的境界,《書法津梁》稱其為“大字鼻祖”,康有為譽之為“榜書第一”。站在巍峨的大山、鴻篇巨制的大字之前,人顯得很渺小。在五岳獨尊的泰山上刻制如此規模的經典作品,具有不可估量的重要價值,堪稱國之瑰寶。1961年5月,郭沫若先生登臨泰山,在經石峪中觀摩良久, 題詩《訪經石峪》一首,刻于經石峪石壁上:“經字大于斗,北齊人所書。千年風韻在,一畝石坪鋪。閱歷久愈久,摧殘無代無。只今逢解放,庶不再模糊。”從北朝《金剛經》刻文,到郭沫若訪泰山題詩刻石,經石峪記載了千余年的歷史軌跡與刻石風貌。除《金剛經》外,這里還保留了北宋徽宗政和年間及明朝中葉以后許多長篇題刻與短語題刻共44處。

那么,當時為什么要花那么大的代價刻制如此規模的鴻篇巨制?縱觀歷史,北朝時期佛教刻經的出現,一方面是繼承了印度和中國的借刻經傳播佛教的傳統,另一個重要誘因是北魏時太武帝拓跋燾焚毀佛教寺院典籍的“太武滅佛”事件,刻經就是為了使佛經長久流傳的“護法運動”的產物,就像泰山附近與經石峪刻成年代相近的鄒城鐵山摩崖刻經《石頌》中描述的: “縑竹易銷,金石難滅。托以高山,永留不絕。”刻經者希望所刻的佛經“逢劫火而莫燒,對災風而常住”。以極大的愿力和空前的壯舉護持佛法,成就了佛教藝術史和中國書法史上最為壯觀的巨作。這些刻經大字歷經近1500年的風吹雨打與世事變遷而保存完好,可謂書法史和文化史上一大奇跡。

(吳勇,江蘇省書協理事,江蘇省直書協副主席,江蘇省硬筆書協副主席,南京林業大學化工學院黨委書記、書法教師)

責任編輯 張靜