走進首都博物館

王竹艾

來北京逛過了故宮天安門,可別忘了沿著長安街一路向西走,繼續參觀大名鼎鼎的首都博物館。

北京核心區的主干道旁,這座外觀搶眼的“高大上”建筑,就是咱們今天的目的地——首都博物館啦。跟你預想的古色古香有些不同,通透的玻璃幕墻、大量的不銹鋼材構成了建筑的主體,現代氣息撲面而來;展館東部設計了一個傾斜的橢圓柱體,好像一座巨大的青銅器從現代的鋼筋水泥中掙脫而出,是不是讓你感受到了古今文明的碰撞呢?

首博的舊貌新顏

首都博物館的原址位于全國重點文物保護單位——北京孔廟,雖古色古香、氣韻悠悠,但日漸不能滿足參觀需求。這座2006年5月才對外開放的首都博物館新館,給人最直觀的感受就是一個字——大!它總建筑面積六萬多平方米,有地上五層和地下兩層,內部挑空設計,徜徉在其中,讓人感慨萬千。

新館共展出館藏文物5622件,一年四季任何時候去參觀,你都能看到珍貴的石器、陶瓷器、青銅器、金銀器、玉器、織品、書畫、家具、拓片等,常設的展覽還有十分獨特的“老北京”系列,給你詳細講解這座古都的歷史和民俗文化。另外,首博還有很多不斷更新的臨時展覽,挑對了時間,你就有機會看到全國各地乃至世界各地博物館的經典藏品喲!

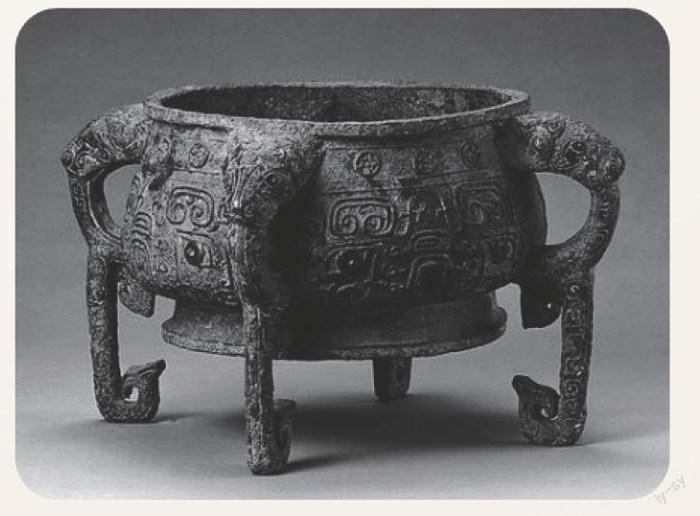

鎮館之寶——班簋(guǐ)

首博的寶貝這么多,該從哪里看起呢?不如讓我為你先介紹一個重量級的寶貝,首都博物館的鎮館之寶之一——班簋。喜歡美食的你也許知道,北京有一條十分熱鬧的“簋街”,班簋和簋街都有一個“簋”字,究竟是什么意思呢?原來啊,簋,最初是商周時期貴族盛食品的用具,后來演變成重要的青銅禮器。王公貴族乃至天子,每逢重大慶典,都要鑄鼎、簋等禮器來銘記。班簋高22.5厘米、口徑25.7厘米,跟我們現在的湯鍋尺寸相近。它做工精美,腹部有四個半環形獸首耳,通體有精美的獸面紋飾,器內有198個銘文。

這座班簋可謂命途多舛,它在北宋時期就已出土,一直被收藏在各朝代的宮中,連乾隆皇帝都覺得它“棒棒噠”。1900年八國聯軍侵入北京,班簋被搶出皇宮,在此后的七十年間,班簋一直“大隱”于北京的“塵世”中。文革期間,無數文物被毀,而班簋的碎片居然幸運地被北京市的文物工作者在廢品站發現,才被復原并重見天日。從古時的歷代傳承,到近代的丟失,再到當今的搶救與保護,這只班簋親身見證著古今交迭與文化碰撞。

迷人的老北京韻味

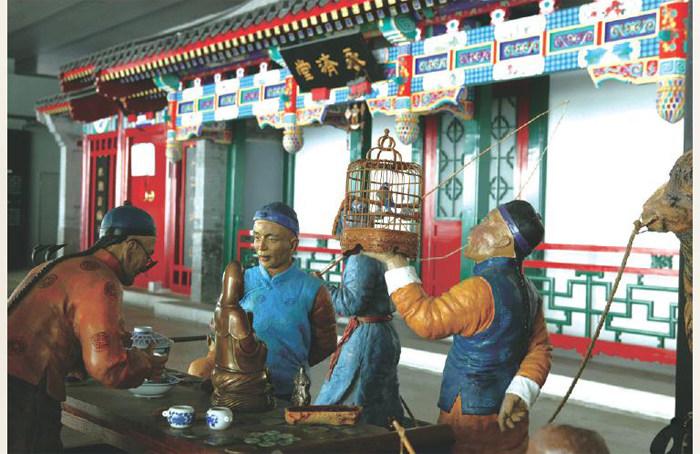

看完班簋,精彩的還在后面等著同學們。一路上到五樓,就到了館內最生動有趣的部分——老北京民俗展啦,展覽布置成一條老北京胡同的樣子,可謂獨具匠心。從胡同口走進去,你會依次看到結婚、生子、過年等在百姓生活中意義重大的場景,猶如一條精致的時光隧道。建筑精美,道具色彩濃烈,銅鑄的人偶形態各異,把老北京人喝茶、遛鳥、做小買賣等日常生活場景模擬得好生動。走在他們身邊,仿佛穿越到了老舍先生的小說中,再聽上一出京劇,這迷人的老北京韻味保準在你腦海中留上個好幾天。

一探“康體”書法

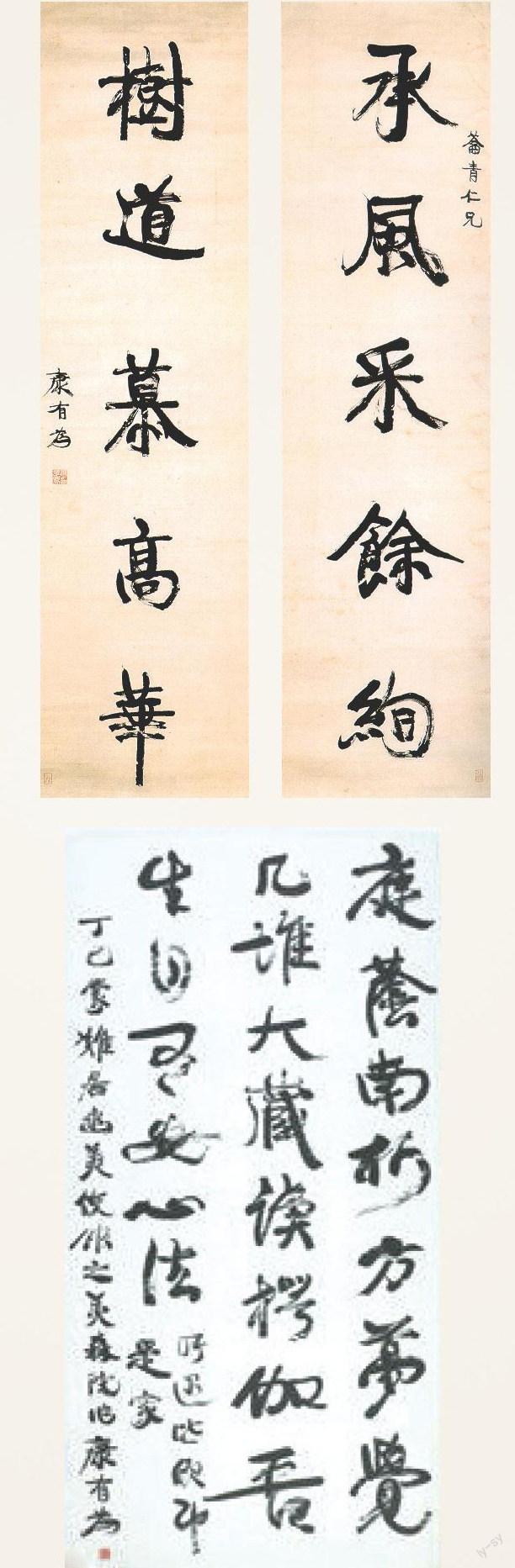

最后,帶同學們去我們喜愛的書法展廳瞧一瞧吧!書法展廳里陳列著許多名家作品,我想為你介紹康有為的筆墨。對康有為大家一定很熟悉,他是我國近代史上“公車上書”和“戊戌變法”的領袖。然而他的一生,除了政治經歷曲折坎坷,他的書法藝術和理論對中國書壇的影響也非常大。

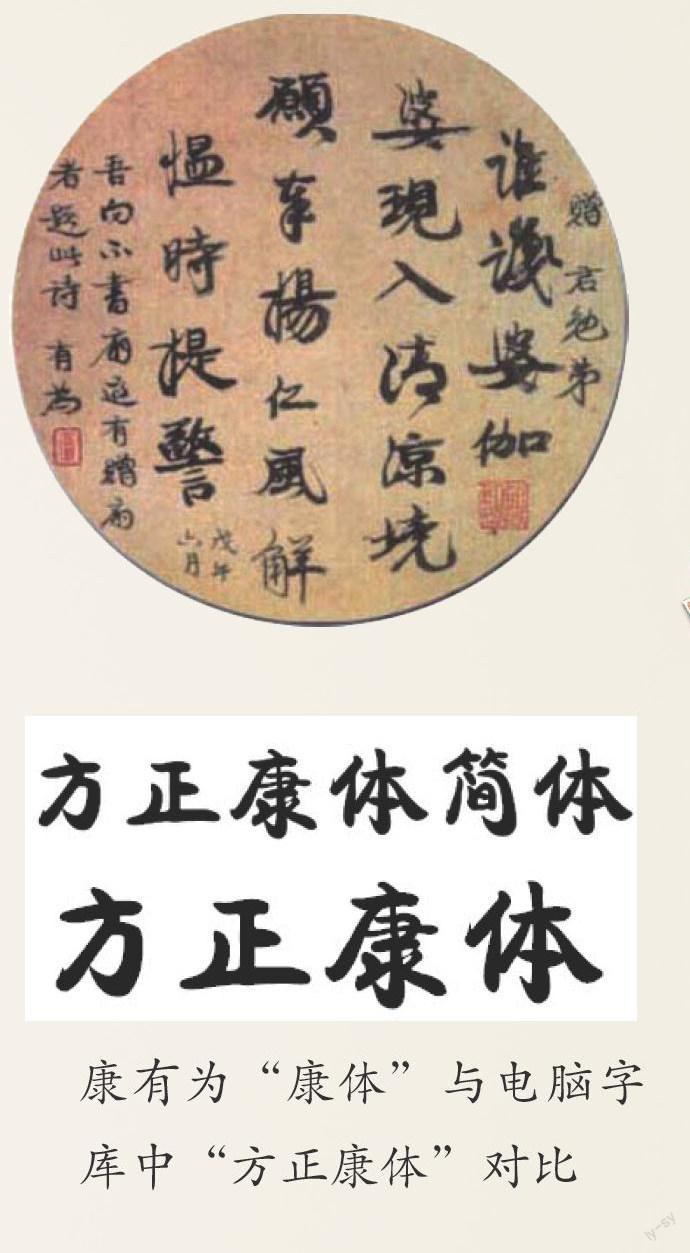

那時候,在明清封建的科舉制度下,文人多以畢生的精力去研究那些端正死板、缺乏生氣的館閣體字,以求取功名。久而久之,書法沒有變化和創新,失去了應有的藝術價值。后來金石學興起,有不少文人都在提倡碑刻的書法藝術“碑學”,康有為是其中影響最大的。當時他才三十出頭,不但敢于從理論上大膽提出自己的觀點,更從實踐中創寫出了獨特風格的“康體”,這一點是十分可貴的。說起“康體”,不了解的同學可以回憶一下,word等軟件中有一種“方正康體”,正是從康有為的書法中提煉而來。

首都博物館收藏的康有為作品是一幅行書《泰山》詩軸,雖為行書,但仍可看出“康體”的韻致。

首都博物館還時常與中外許多博物館及藝術家合作,不定期展出古今中外具有極高藝術價值的藏品。相信這座從建筑本身到展品,都集古典與現代于一體的首都博物館,一定會給你不一樣的體驗。

責任編輯 鄭凜