運動競賽中“Choking”現象研究述評

孫保利,朱國生,李建民

(1.蘇州市南環中學 體育教研組,江蘇 蘇州 215007;2.蘇州大學 體育學院,江蘇 蘇州 215021;

3.濰坊學院 體育系,山東 濰坊 261000)

?

運動競賽中“Choking”現象研究述評

孫保利1,朱國生2,李建民3

(1.蘇州市南環中學 體育教研組,江蘇 蘇州 215007;2.蘇州大學 體育學院,江蘇 蘇州 215021;

3.濰坊學院 體育系,山東 濰坊 261000)

摘要:運動競賽中的“Choking”現象是當今心理學界研究的熱點問題之一,國內外理論界近幾年來對此進行了大量的理論和實證研究。運用文獻資料法和邏輯分析法概述“Choking”現象研究中的幾個問題,包括“Choking”現象的定義演變、理論闡釋、研究結論、預防措施、研究不足及今后的研究方向等內容,并對上述研究進行總結,以供研究者參考和借鑒。

關鍵詞:“Choking”現象;運動競賽;研究狀況;綜述

0前言

運動競賽中,運動員常常會出現一些發揮失常現象,即使是優秀運動員有時也難以把握致勝的機會。例如:2008年北京奧運會上,美國射手馬修·埃蒙斯在男子50m步槍3×40發冠軍決賽中,最后一射出現了4.4環的重大失誤,使自己在領先3.3環的優勢下痛失金牌,并重演了2004年雅典奧運會上悲情的一幕。運動心理學界將運動員在重大比賽中技術發揮失常的現象稱之為“Choking”現象,并將其定義為:在壓力條件下,一種習慣的運動執行過程發生衰變的現象[1]。

本文通過心理學及體育學方面的專著、數據庫等途徑以“比賽(或發揮)失常”、“Choking”現象等關鍵詞進行檢索(檢索期從1980~2015年),共收集、整理了國內外有關的研究報告、學術論文等共60余篇(其中,核心期刊登錄的學術論文20篇)。綜合目前國內外關于“Choking”現象研究的理論及實證成果,運用文獻資料法、邏輯分析法等方法,從“Choking”現象的定義演變、理論闡釋、研究結論、預防措施、研究不足及今后的研究方向等幾個方面對該現象進行了綜述,以供今后的研究者參考和借鑒。

1“Choking”定義演變

“Choking”一詞來源于醫學英文名詞,描述生理上突然窒息現象。心理學引用“Choking”一詞描述成績下降或操作反常的現象[1]。本文對王進《為什么到手的金牌會“飛走”:競賽中“Choking”現象》一文進行梳理,可以從國內外不同學者對“Choking”概念的描述中更為全面地了解其演變過程及其基本內涵。

表1 “Choking”定義演變

(摘錄并整理自王進《為什么到手的金牌會“飛走”:競賽中“Choking”現象》,2003)

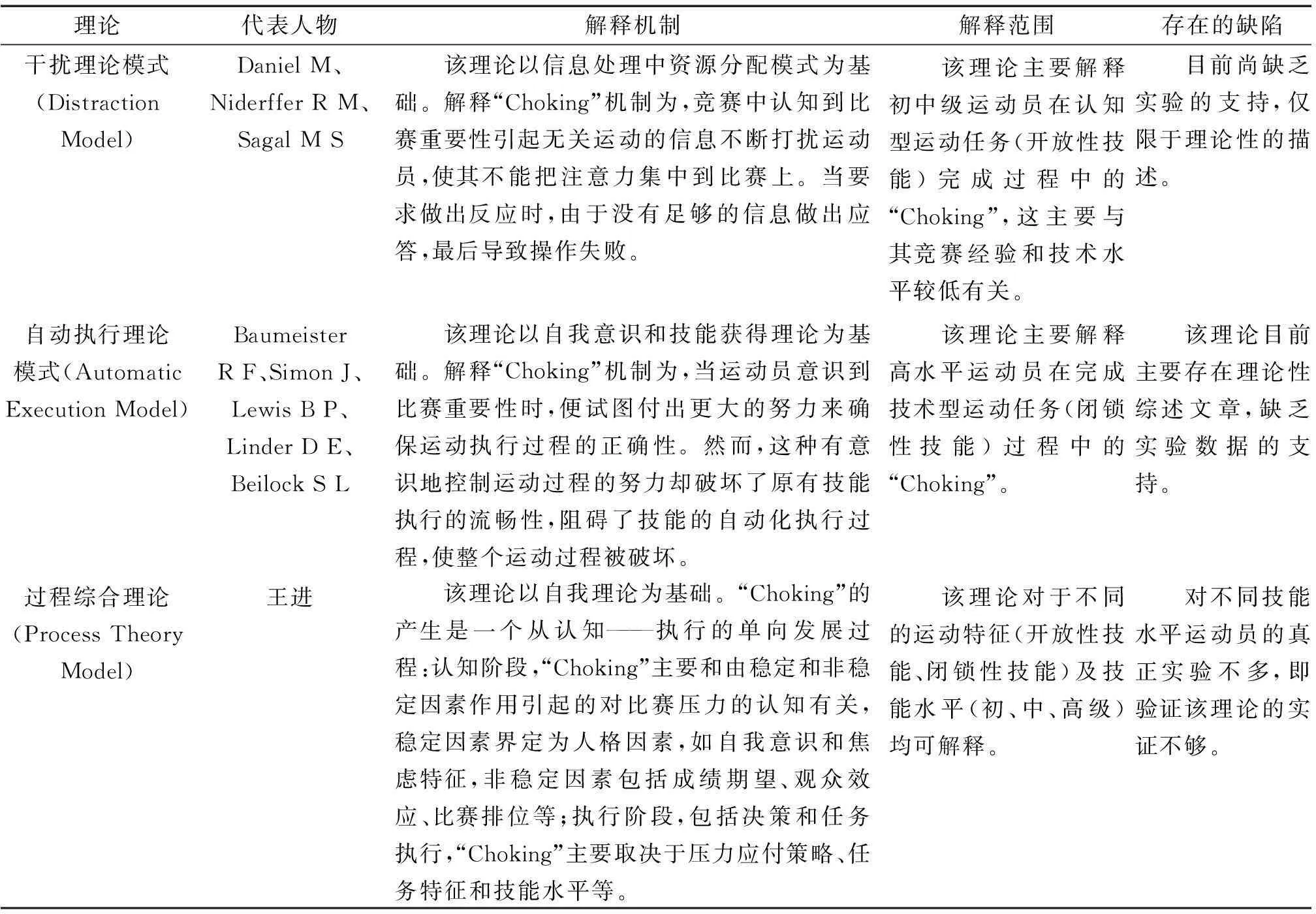

2“Choking”現象理論闡釋

鑒于運動競賽中“Choking”現象的普遍性與復雜性,心理學家試圖從不同角度來揭示該現象,但目前只有兩種在理論上各自相對獨立、自成體系的理論模式得到了當今運動心理學界和社會心理學界的廣泛重視與承認,一種是運動心理學家建議的“干擾理論模式”,另一種是社會心理學家建議的“自動執行理論模式”,另外,我國學者王進提出的過程綜合理論也逐漸被理論界所接受。

3“Choking”現象研究結論

國外早在20世紀60年代就有對“Choking”現象的研究,即使是針對體育運動領域的研究也在80年代就已開展,但國內對該現象的研究始于近幾年,且實證研究鮮見。本文主要從以下幾個方面進行綜述。

3.1理論研究

王進[2](2004)整合了“干擾理論模式”、“自動執行理論模式”、Anshel M 的壓力應付和Holding D H 的技術劃分理論,以Woods的認知—執行過程為框架模式,提出了一個“Choking”的過程理論;丁元英[3]等(2004)、高紅艷[4]等(2006)、魏瑤[5](2006)從理論的角度對“Choking”研究后認為,自我意識、特質焦慮、壓力應對策略、自我期望、個體經驗水平及過去比賽失誤的經歷等是“Choking”產生的誘因,并從理論角度提出了“Choking”的預防策略。

表2 “Choking”現象理論闡釋

(摘錄并整理自王進《為什么到手的金牌會“飛走”:競賽中“Choking”現象》,2003;《解讀“反勝為敗”的現象:一個“Choking”過程理論》,2004)

3.2實證研究

3.2.1應對方式與“Choking”現象。比賽中,幾乎所有的運動員都會感受到壓力,但并不是每個運動員都“Choking”。“Choking”過程理論指出,壓力應對策略影響“Choking”的發生,“Choking”通常是運動員不能應對壓力[2]。所以,運動員是否正確地運用應對壓力策略至關重要。Anshel M H.[6]認為在技術性運動項目中,競賽緊張激烈,運動員的壓力認知水平較高,運動員采用積極應對和回避應對方式,其效果可能明顯不同。關于運動員在比賽中到底采取哪種應對方式更有助于技術水平的發揮,已有的研究結論并不一致,如:Krohne,H W.[7]等(1988)的研究表明,成功的乒乓球運動員在比賽中更多使用回避應對策略;Madden,C.C.[8]等(1990)研究發現比賽中采用積極應對的籃球運動員報告更高的認知緊張;Wang J,Marchant和Morris[9](2004)、孫保利[10](2010)通過實驗研究發現,凡是采用積極型應付方式的運動員,其“Choking”發生概率都比較高;而Gaudreau,P.[11]等(2002)對高爾夫運動員的研究則認為較回避應對方式而言,賽前、賽中采用積極的應對方式更有利于比賽目標的完成,朱國生,孫保利,李建民[12](2009)對青少年射擊運動員研究后也發現,積極應對與“Choking”成顯著性負效應;胡桂英[13]等(2008)研究后認為,青少年籃球運動員采用積極的應對方式有利于降低其“Choking”現象的發生機率。

3.2.2自我意識與“Choking”現象。在體育運動領域,大量研究證實,自我意識可作為“Choking”的預測變量,但是在自我意識水平的作用機制上卻有很大分歧。關于自我意識與“Choking”的關系,研究結論也出現了不一致性,但當前研究趨向于支持高自我意識的個體易于“Choking”這一結論,如:Justine D[14]等(2001)在自然運動情境中的研究發現,籃球運動員在訓練和比賽中的投籃成績之差(即“Choking”指數,差值為正值即“Choking”現象發生)和自我意識呈正相關;Wang J[15]等(2005)、孫保利[10](2010)對籃球運動員進一步研究認為,在壓力下條件,自我意識特別是個人自我意識強的個體表現得更容易“Choking”;洪曉彬[16](2007)、胡桂英[13]等(2008)的研究認為,壓力下,自我意識尤其是公眾自我意識強的被試更容易“Choking”。但也有研究建議自我意識弱的個體在壓力下表現出相對差的成績,如Brockner J[17]等(1979)研究認為,在壓力情境下,運動員的自我意識和運動成績呈負相關;Baumeister R F[18](1984)的實驗建議自我意識弱的個體在壓力下更容易“Choking”;朱國生,孫保利,李建民[12](2009)對青少年射擊運動員研究后也發現,個人自我意識與“Choking”成顯著性負效應。另外,有些研究者對以往的研究結論均不贊同,如Heaton A W和Sigall H[19](1991)認為,自我意識強的個體和自我意識弱的個體在壓力下都可能“Choking”,只是取決于不同的壓力源。

3.2.3競賽特質焦慮與“Choking”現象。競賽特質焦慮是指運動員在運動焦慮傾向性方面相對穩定持久的一種心理特征,是運動員人格特質的一個維度[20]。競賽特質焦慮水平高的運動員面對比賽壓力時反應更強烈、更敏感,更容易體驗到狀態焦慮,繼而導致技術發揮失常[21]。Krane V[22]等(1994)認為,特質焦慮水平較高的運動員對外界的競賽刺激與壓力特別敏感。當競賽環境的壓力增加時,個體習慣于將自己行為的重要性認知“強化”和“放大”,使其體驗到自己自尊受到威脅,產生擔憂前景、害怕甚至恐懼的情緒,導致競賽認知焦慮水平驟然上升。個體的認知狀態焦慮水平提高又反作用于個體認知比賽重要性認知的強化,兩者的交互作用使得運動員個體擔憂情緒更加嚴重,導致個體在競賽情境下的注意方向改變,最終影響運動技能的順利完成;Baumeister R F[23]等(1986)、CALVOMG[24]等(1990)、Kurosawa K[25]等(1995)研究后均認為,對壓力下的運動水平,特質性焦慮有一個負面的影響;王進[15](2005)、洪曉彬[16](2007)、胡桂英[13]等(2008)、朱國生,孫保利,李建民[12](2009)、孫保利[10](2010)對不同運動項目的運動員研究后均發現,高競賽特質焦慮的被試表現得更容易“Choking”。

3.2.4期待取勝與“Choking”現象。心理學家研究發現:內心期待值高,情緒指數就低,心理壓力就大;反之,內心期待值低,情緒指數就高,心理壓力就小[26]。Marchant D B[27]等(1998)的調查發現,成績期望值越高,“Choking”的機率就越高;胡桂英[28]等(2006)采用質的研究范式,對一名連續幾次在重大比賽中失利的優秀射擊運動員進行個案分析。在開放式深度訪談過程中,發現這名優秀射擊運動員,對自己的期望過高,目標設置為打敗或超越對手,而不是自己水平的正常發揮,不允許自己在比賽中有絲毫失誤,盡管經過努力卻得不到好的結果,即發生了“Choking”現象;朱國生,孫保利,李建民[12](2009)、孫保利[10](2010)分別對青少年設計運動員和大學生籃球運動員研究后均發現,期待取勝與“Choking”成顯著性正效應。

3.2.5目標取向與“Choking”現象。根據動機研究的目標取向理論,人們在成就情境中有兩種主要的目標取向:任務目標取向和自我目標取向。相對于任務目標取向而言,在比賽中,自我目標取向的運動員比較注重比賽結果,其參賽目標更多是為了顯示自己的超常能力,努力做到盡善盡美,一旦比賽中有失誤,哪怕小小的失誤都無法承受。這種對比賽結果重要性的認知很可能會由于比賽的壓力而被擴大,因此自我目標取向的運動員在比賽壓力下很可能會付出額外的努力去追求完美的結果。根據“Choking”過程理論,如果過度控制運動過程,會破壞運動的流暢性,打亂運動節奏,從而導致“Choking”現象的發生。胡桂英[28]等(2006)采用質性研究范式對一名優秀射擊運動員研究后認為,不合理的自我取向目標是產生“Choking”現象的主要因素之一。

3.2.6自我效能感與“Choking”現象。自我效能感是指一個人對自己能否成功地完成一項任務所持的信心和期望,或者對自己成功地完成一項任務所具備的潛能的認識[29]。體育運動領域的許多研究表明,自我效能越高,運動成績就越好。例如,Weiss、Wiese 和Klint(1989)研究發現,省級水平的體操運動員,其自我效能水平同比賽成績的相關為0.57;Weinberg、Gould和Jackson(1979)在實驗室實驗中也得到了類似的結果,相關系數為0.68,自我效能大多能可靠地預測運動成績;Haney C J和Long B C[30](1995)的研究運用路徑分析表明,高的自我效能水平和較好的操作表現相聯系;胡桂英[28]等(2006)、孫保利[10](2010)的研究結果均表明,低的自我效能感是產生“Choking”現象的主要因素。但朱國生,孫保利,李建民[12](2009)對青少年射擊運動員研究后卻得出了相反的結論,研究認為自我效能感對“Choking”產生極其顯著性正效應。筆者分析,根據自我效能理論,自我效能越高,努力程度就越高[29],但是根據努力的“悖理效應”,運動員在壓力下的努力往往會破壞動作的自動執行過程而發生“Choking”現象,這也就是心理學家常說的,“Choking”是由于運動員太努力(Trying too hard)的結果[1]。該結論也為努力的“悖理效應”提供了佐證,所以從這個角度來看,自我效能感對“Choking”能產生顯著性正效應也是不難理解的

綜上所述,國內外學者集中研究了應對方式、自我意識、競賽特質焦慮、期待取勝、目標取向及自我效能感等與“Choking”的關系,且研究結論出現了不一致性。筆者分析造成這種情況的原因可歸于以下兩個方面:第一,理論假設、實驗任務及被試技能水平的不匹配性。大多數實驗所選取的實驗任務是技能性任務(如籃球罰籃),其理論假設是基于“自動執行理論模式”,被試應是高水平運動員,但有些研究者卻選取了初學者的被試,另外有些研究者選取的實驗任務本身包含很少的技能,這與理論假設是不對應的,這種不匹配性造成了結論的不一致性;第二,實驗設計方法及統計方法的不同。實驗者考慮到樣本容量的大小或實驗本身的復雜程度,可能采用不同的實驗設計方法(如小樣本設計、被試內設計、多因素實驗設計等),這樣就要求利用不同的統計方法,設計方法及統計方法的不同可造成結論的不一致。

4“Choking”現象預防措施

對于“Choking”現象,在實踐中至今沒有針對性的預防和干預措施,國內外學者僅根據“Choking”現象的產生機制從理論上提出了相應的預防措施,但理論是否能應用于實踐還有待進一步的驗證。

4.1謹慎利用應對策略

大量研究已證實,積極應對是產生“Choking”的敏感因素。因此,對于技術含量較高的運動項目應提倡采用回避應對的方式,以減少額外努力的付出;另外,教練員要把心理技能訓練(如目標設置訓練、系統脫敏訓練等)列入運動員整體訓練計劃之中并堅持系統訓練,幫助運動員掌握一定的應對壓力的策略。

4.2關注自我意識

研究已證實,自我意識尤其是個人自我意識是影響“Choking”的敏感因素。因此,教練員在訓練和比賽中應時刻關注自我意識強的運動員,可指導其通過系統脫敏、目標轉移、自我暗示等手段,主動切斷競賽應激源與自我競賽結果評價的聯系,減輕其對比賽重要性和壓力的認知;并注意加強在高壓下進行自我意識訓練,如果個體習慣了自我關注條件下的執行,當面對引起自我注意的高壓情景時,個體對自我意識條件下的執行習以為常,即個體學會了適應和習慣壓力條件下自我意識的增加,這樣就能減少“Choking”的發生機率。

4.3降低焦慮水平

在比賽前和比賽中,運動員可采用簡單的情緒調節方法(如表象調節、音樂調節、呼吸調節、轉移調節等)來及時調節和控制情緒波動[31];在平時的訓練中,應培養運動員在壓力下比賽的習慣,努力創造完整的正式或模擬的競賽情景,有意識地提高其自我壓力感的刺激強度,使其高壓適應能力進一步提高。另外,教練員和運動員在比賽前及比賽中應盡量減小成績期望值,降低金牌意識、保持低調避免“唱高調”、減少物質獎勵、合理利用媒體宣傳等,避免過大的心理壓力,以降低焦慮水平。

4.4培養高的自我效能感

研究表明:高自我效能是運動員形成最佳心理技能的決定因素。因此,在平時的訓練中可通過觀看有助于提高自我效能的錄像片、鼓勵性的自我暗示、表象等手段來提高運動員的自我效能感。

4.5運用積極認知評價,加強心理控制感訓練

社會心理學研究認為,認知評價策略和心理控制感是減緩壓力、控制競賽行為的重要因素,選用不同的認知評價策略和心理控制點將導致不同的生理及心理反應。由于比賽結果具有不確定性和偶然性,運動員在比賽中的可控性較低,尤其在技術性的集體運動項目中,個體競技水平的發揮極易受到同伴或對手競賽表現的影響而產生“Choking”的“連鎖反應”,在這種情況下,就亟需個體運用積極的認知評價策略和心理控制來調節競賽情緒、減輕壓力。在訓練中教練員可以采用目標定向訓練手段,使運動員的控制點由外控型向內控型轉變,以此來提高運動員的自信心和心理控制技能。

綜上所述,由于競賽中的“Choking”是一個復雜的、多因素影響的現象,僅從理論上提出預防措施顯然是不夠的,必須在實踐中不斷探索干預措施,使理論與實踐有機結合;另外,一些傳統的心理訓練手段(如表象訓練、積極暗示)很容易引導運動員把注意力放在任務的具體執行過程上,根據“自動執行理論模式”,對于技術性項目,運動過程通常自動執行,不受意識支配,一旦運動員試圖增加額外的努力控制任務的執行過程時,運動技能的自動化過程就可能會因有意識的控制而受阻,造成執行任務的失敗而增加了高級運動員“Choking”的機率,因此,在平時的訓練中可以引導運動員進行表象訓練等以利于運動技能的掌握,但在比賽中應適當控制這些方法的運用。

5研究不足及今后的研究方向

5.1研究不足

雖然目前國內外有眾多的學者關注“Choking”現象,也產生了許多研究成果,但研究尚存不足之處:一是人為設置的壓力情景雖然采用了模擬比賽、觀眾、錄像、金錢獎勵及懲罰等手段,但與真實比賽中的壓力還是有一定差異的,所以研究的生態學效度有待加強;二是國內外研究均認為自我意識、特質焦慮、應對方式等是“Choking”產生的敏感因素,但它們之間存在怎樣的因果關系及其之間是如何相互影響的,還有待深入研究。

5.2今后的研究方向

當前對于運動競賽中“Choking”現象的研究雖然取得了一定的成果,但還遠遠落后于實踐的需求,有待進一步發展。筆者認為,今后對于“Choking”現象的研究應著重發展以下幾個方面。

5.2.1要與運動專項相結合。根據“Choking”現象的理論闡釋,不同運動項目的運動員產生“Choking”的機制有所不同,所以可以嘗試從項群訓練理論的角度對不同項群或某一專項的運動員“Choking”產生的心理機制進行研究,構建專項運動員“Choking”的干預模式,尤其要重視人格特質的測量,這將有利于進行科學的干預及提出更有針對性的防治措施,使理論與實踐有機地結合。

5.2.2注重跨學科研究。競賽中的“Choking”現象是一個復雜、多因素影響的現象[2],是一項復雜的研究課題,所以僅從心理學及體育學角度并不能很好地解決,需要借助其它學科的理論才能進行更好的研究。可將“Choking”現象與現代醫學、神經科學有機結合,利用現代適用于運動技能執行的高科技儀器將“Choking”現象的研究深入到神經系統,例如可應用MRI 等神經成像技術對壓力下“Choking”現象的大腦活動進行研究,以探討這種現象的腦機制,探索比較易“Choking”的運動員與抗“Choking”的運動員在大腦皮質某一區域以及在行為、認知和壓力反應等方面的異同點,這將為預測區分訓練型運動員和比賽型運動員的選材提供依據。

5.2.3提倡多種研究方法綜合運用。關于“Choking”現象的實驗研究除了要盡量使實驗室操作與真實情境更為接近外,還要提倡實驗法和問卷調查法相結合;要將生理學指標與心理學指標相結合,定性研究與定量研究、橫向研究與縱向研究相結合,探索引起“Choking”的更多的原因,并對原因進行進一步的測試,使研究結果更符合競技運動情境,以求得實驗結果對運動行為的解釋更有說服力,最終使實驗結果服務和指導實踐。

5.2.4統計方法有待創新。今后的研究者可利用社會學及心理學測量中常用的“結構方程模型(SEM)”對“Choking”及其引起因素進行路徑分析,建立路徑模型,這樣可以更深層次、更形象地揭示“Choking”現象產生的心理機制及其各預測變量之間的相互影響路徑。

5.2.5實踐防治“Choking”有待深入研究。今后應加強對預防“Choking”的操作方法研究,探索預防適合某一項群或專項運動員“Choking”的干預方法及效果評價;同時應加強發展恢復治療技術來促進“Choking”現象發生后的康復,縮短“Choking”的恢復期[15]。

5.2.6心理控制源也屬于個體穩定的人格特質,今后的研究者可將心理控制源作為一個研究變量,考察其是否可作為“Choking”的預測變量或具體哪種心理控制類型(內控型,外控型,內外控結合型)更能有效預測“Choking”的產生;另外,今后研究者可利用結構方程模型來檢驗注意朝向是否可作為自我意識產生“Choking”的中介變量。

參考文獻

[1]王進.為什么到手的金牌會“飛走”:競賽中“Choking”現象[J].心理學報,2003,35(2):274-281.

[2]王進.解讀“反勝為敗”的現象:一個“Choking”過程理論[J].心理學報,2004,36(5):621-629.

[3]丁元英,王洪妮.從“Choking”現象看競技運動員心理技能培養模式[J].首都體育學院學報,2004,16(2):106-109.

[4]高紅艷,王進.運用“Choking”理論分析中國男子體操隊在第28屆奧運會上失誤的原因[J].中國體育科技,2006,42(6):77-84.

[5]魏瑤.運動競賽“Choking”現象的影響因素及應對研究[J].體育與科學,2006,27(1):82-85.

[6]Anshel M H. Coping styles among adolescent competitive athletes [J].The Journal of Social Psychology,1996,136:311-323.

[7]Krohne H W, Hindel C. Trait anxiety, state anxiety, and coping behavior as predictors of athletic performance[J]. Anxiety Research.1988,1:225-234.

[8]Madden C C, Summers J J, Brown D F. The influence of perceived stress on coping with competitive basketball [J].International Journal of Sport Psychology.1990,21:21-35.

[9]Wang J, Marchent D, Morris T .Coping style and susceptibility to choking under pressure [J]. Journal of Sport Behavior, 2004,27(1):75-93.

[10]孫保利.大學生籃球運動員“Choking”現象心理機制模型建構及實驗研究[D].蘇州:蘇州大學,2010:3.

[11]Gaudreau P, Blondin J P, Lapierre A M. Athlete’s coping during a competition: relationship of coping strategies with positive affect, negative affect, and performance-goal discrepancy[J].Psychology of Sport and Exercise.2002,3:125-150.

[12]朱國生,孫保利,李建民.青少年射擊運動員“Choking”心理機制模型建構[J].體育學刊,2009,16(11):67-72.

[13]胡桂英,許百華,許琦.青少年籃球運動員“Choking”心理機制的實驗研究[J].心理科學,2008,31(3):528-531.

[14]Justine D, Nell B, Robin T. Self-consciousness and performance decrements within a sporting context[J].The Journal of Social Psychology,2001,141(1):150-152.

[15]王進.壓力下的“Choking”:運動競賽中努力的反常現象及相關因素[J].體育科學,2005,25(3):85-94.

[16]洪曉彬.對壓力下籃球運動員“Choking”現象心理機制的探討[D].武漢:武漢體育學院,2007:3.

[17]Brockner J. Self-esteem, Self-consciousness, and Task Performance: Replications, Extensions, and Possible Explanations[J].Journal Personality Social Psychology,1979,37:447-461.

[18]Arnold LeUnes Jeck R.Naion.運動心理學導論[M].姚家新,漆昌柱,黃志劍,等譯.第三版.西安:陜西師范大學出版社,2005:163-175.

[19]HEATON A W, SIGALL H. Self-consciousness, Self-presentation, and Performance under Pressure: Who Chokes, and When? [J]. Journal Applied Social Psychology,1991,21:175-188.

[20] 朱智賢.心理學大詞典[M].北京:北京師范大學出版社,1989:10.

[21]Wang J, Marchant D, Morris T, Gibbs P. Self-consciousness and trait anxiety as predictors of choking in sport[J].Journal of Medicine & Science in Sports,2004,7(2):74-85.

[22]Krane V, Joyce D, Rafeld J. Competitive anxiety, situation criticality, and softball performance[J].The Sport Psychologist,1994,8:58-72.

[23]BAUMEISTER R F, SHOWERS C J. A Review of Paradoxical Performance Effects: Choking under Pressure in Sports and Mental Tests [J].European Journal Social Psychology,1986,16:361-383.

[24]CALVO M G, ALAMO L, RAMOS P M. Test Anxiety, Motor Performance and Learning: Attentional and Somatic Interference [J]. Per Individual Diff,1990,11:29-38.

[25]KUROSAWA K, HARACKIEWICZ J M. Test Anxiety, Self-awareness, and Cognitive Interference: a process analysis[J].Journal Personality,1995,63:931-951.

[26]商勇,李慧.“出奇制勝”與“反勝為敗”現象:“黑馬現象”和“Choking”[J].體育科技文獻通報,2006,14(9):43-45.

[27]Marchant D B, Morris T, Andersen M B. Perceived importance of outcome as a contributing factor in competitive state anxiety[J]. Journal of Sport Behavior,1998,21:71-91.

[28]胡桂英,王進,許百華.優秀運動員“Choking”現象的個案研究[J].中國體育科技,2006,42(4):139-143.

[29]張力為,毛志雄.運動心理學[M].上海:華東師范大學出版社,2004:37-40.

[30]HANEY C J,LONG B C.Coping Effectiveness:A Path Analysis of Self-Efficacy,Control,Coping,and Performance in Sport Competitions[J].Journal Applied Social Psychology,1995,25(19):1726-1746.

A Review on the Study of “Choking” Phenomenon in Sports Competition

SUN Bao-li1,ZHU Guo-sheng2,LI Jian-min3

(1. P.E. Teaching and Research Group, Nanhuan Middle School, Suzhou 215007, China;

2.School of Physical Education, Soochow University, Suzhou 215021, China;

3.Department of PE, Weifang University, Weifang 261000, China)

Abstract:“Choking” phenomenon in sports competition is one of hot topic in the psychological field at present, and lots of theoretical researches have been put on studying of many theories and practices in domestic and abroad in recent years. Basing on methods of the documentary materials and logical analysis, some of “Choking” phenomenon problems were used by review way, and which included definition to concept, theoretical explanation, the study conclusion, prevention measures, deficiency of study and the direction in the future and so on. Then it summarized on study all abovementioned and provided to researchers for reference and drew on the experience.

Key words:“Choking” phenomenon;sports competition;current study;review

中圖分類號:G804.87

文獻標識碼:A