魏晉時期牛車形制研究

(揚州大學(xué)廣陵學(xué)院225000)華雯(揚州職業(yè)大學(xué)225000)

魏晉時期,牛車在社會生活中的地位逐漸上升,曾一度超過了馬車,成為當(dāng)時主要的交通工具。不僅如此,牛車在車輿禮制中也占有重要地位。禮制規(guī)定,不同等級的官吏,應(yīng)有自己特定的顏色和質(zhì)料的車蓋,有不同的車身裝飾等。對魏晉牛車的研究,前人雖有涉及,但主要是從牛車流行的原因以及影響和牛車所反映的文化等角度展開研究的,對牛車的名稱和形制的考證相對較少。魏晉牛車種類繁多,本文通過梳理《晉書·輿服志》等文獻中關(guān)于牛車種類及特征的記錄,選取較為典型的類型,結(jié)合考古發(fā)現(xiàn),對魏晉部分牛車形制進行考證與研究。雖然有關(guān)魏晉牛車的考古發(fā)現(xiàn)主要以牛車明器和壁畫為主,但在古人“視死如生”的觀念影響下,明器的樣式和數(shù)量也是對墓主人現(xiàn)實生活的反映。

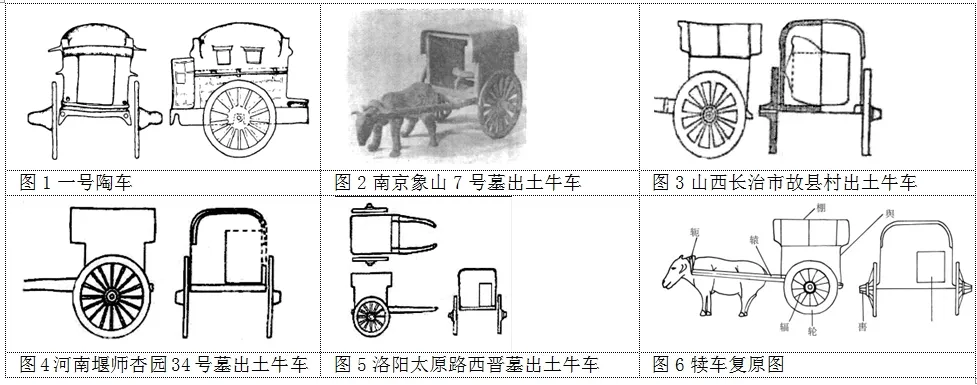

一、畫輪車

根據(jù)《晉書·輿服志》載:“畫輪車,駕牛,以彩漆畫輪轂,故名曰畫輪車。”判斷畫輪車是因輪轂上繪有彩漆圖案,所以得名。大同北魏宋紹祖墓曾出土陶牛車一輛1。出土?xí)r隨葬以牛車為中心,各類陶俑組成出行儀仗,雞冠騎馬俑居前、甲騎具裝殿后、侍俑鞍馬息從,都表現(xiàn)了墓主人顯赫的地位和恢宏的出行場景。值得注意的是六輛陶車模型,分為四種車型,按照前導(dǎo)、傳乘、副車、主車的順序依次排列,組成了一套較為完整的車輿系列。此陶車都位于出行隊伍的中央,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,裝飾華麗,規(guī)格遠高于前車,應(yīng)屬于墓主人的駕乘之車。車廂為長方形,車廂四角立角柱,車蓋呈橢圓形,頂部隆起,似鱉甲。車身、頂部和后門用墨線勾勒出不規(guī)整的方格裝飾,車廂內(nèi)部涂紅彩,皂輪,朱輻。車廂兩側(cè)各開兩窗謂之“四望”,窗上出挑檐,窗下分別有三孔呈放射狀斜出,車廂后部開兩扇門,車廂前與輿底交接處各有一孔,應(yīng)該是用于插桿豎帷幔,輿前有御者執(zhí)策馭牛的處所。此陶車整體形制與《晉書·輿服志》中“上起四夾杖,左右開四望,綠油幢,朱絲絡(luò),青交絡(luò)”的描述十分相似。根據(jù)墓志“大代太和元年歲次丁巳幽州刺史敦煌公敦煌郡宋紹祖之柩”的記載可知,墓主人身份高貴;與《晉書·輿服志》中“自靈獻以來,天子至士遂以為常乘”的記載相符。綜上可知,魏晉畫輪車形制應(yīng)與宋紹祖墓中陶牛車相仿(圖1)。

二、犢車

《釋名·釋車》:“羊車:羊,祥也;祥,善也;善飾之車,今‘犢車’是也。”這里所說的“羊車”并非駕羊之車,實則是一種牛車。因為此處的“羊”字是吉祥之意;所謂“羊車”,是指一種裝飾很好(“善飾”)的車。由此說來,“犢車”應(yīng)該是一種裝飾考究的牛車。《宋書·禮志五》:“犢車,軿車(四周有帷蓋遮蔽之車)之流也。漢諸侯貧者乃乘之,其后轉(zhuǎn)見貴。”由此看,犢車類似軿車,是一種四周有帷幔屏蔽的車,漢朝時貧下的諸侯才乘坐此類車,后來逐漸變成尊貴的車。清代孫詒讓在《考工記·車人》注解說:“按《釋名》所云,則羊車亦牛車,但車制卑小,故以犢駕之。”說明犢車的車身比一般車小,主要乘人,不像軿車那樣也可載貨。綜上可知,犢車大概是一種以牛驅(qū)駕且裝飾精美有屏蔽的高級小車。文獻中有關(guān)犢車具體形制的記載較少,根據(jù)《三國志·魏志·閻溫傳》注引《魏略·勇俠傳》言犢車之形云:“孫殯碩,乘犢車,將騎入市。觀見歧,疑其非常人也……乃開車后戶,顧所將兩騎,令下馬扶上之。……殯碩閉車后戶,下前襜。”可知犢車車體應(yīng)有車后戶,可以開閉,供人上下,并有前襜(即衣蔽)。文中所描述的犢車與部分魏晉墓出土的陶牛車非常相似,如:南京象山7號墓出土牛車2、山西長治市故縣村出土西晉牛車3、河南堰師杏園魏晉墓之杏園34號墓出土牛車4、洛陽太原路西晉墓出土牛車5等(圖2—5)。犢車形制大致可總結(jié)為:雙輪雙轅,車廂呈長方形,上覆卷棚,頂較平,頂前后出檐較短,車前開窗,車后開一長方形門,供人上下行,車廂兩側(cè)一般無車窗,有的鑿有通氣孔。犢車基本構(gòu)架應(yīng)如下圖所示(圖6)。

三、云母車

根據(jù)《晉書·輿服志》載:“云母車,以云母飾犢車。臣下不得乘,以賜王公耳。”判斷,云母車應(yīng)該時一種云母裝飾的犢車。其裝飾比犢車豪華,規(guī)格也比犢車高,一般臣子們不能乘坐,是用來賞踢給王公的。關(guān)于云母車的圖像資料現(xiàn)今未有發(fā)現(xiàn),其形制推測應(yīng)與犢車相同,只是裝飾更加豪華。

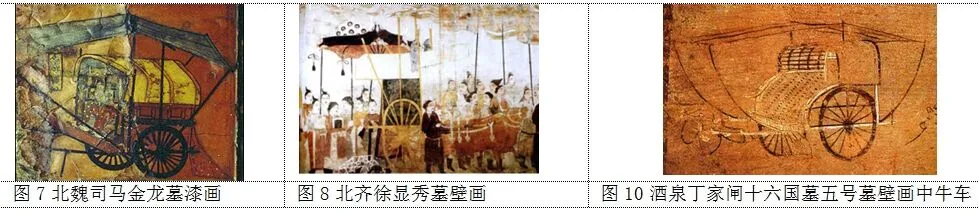

四、通幰車

幰,即車幔。通幰牛車是指車頂上方從前至后用木桿等物支起的一層篷幔,使車廂和駕牛都處在張開大幔的陰影下,以防陽光曝曬,是當(dāng)時王及三公所乘之車。山西大同出土的北魏司馬金龍墓中彩色漆畫6上有通幰牛車的形象(圖7)。畫中所繪車輿應(yīng)屬通幰車,該車為雙轅、兩輪,車廂兩側(cè)有精致的欄板,上有卷篷,一馭手坐車廂的前端,車篷后面拖有垂地的長帷簾。在車廂篷及駕牛的上方,有一從前至后高高架起的大通幰,通幰下面以8根木桿作支撐,插在廂輿的兩側(cè)。北齊徐顯秀墓壁畫中也有牛車出行圖7(圖8),壁畫表現(xiàn)的是墓主夫人即將出行的場面。羽葆華蓋之下,牛車整裝待發(fā),該牛車車頂呈拱形,兩邊出檐,車廂呈長方體,較大,車廂兩側(cè)有花紋,車輪呈餅狀,輻條16根,雙轅。車廂兩側(cè)有四根支桿,上面掛有帷幔。此車也應(yīng)是通幰牛車。墓主徐顯秀,曾被封為武安王;其身份恰好與《晉書·輿服志》中“諸王三公并乘之”的記載吻合。結(jié)合文獻和圖像資料可知,通幰車均以牛駕車,車廂呈長方形,雙輪雙轅,但轅的一端略向上彎,明顯帶有漢代輂車的痕跡。車廂兩側(cè)有精致的欄板;卷篷頂,頂前后出檐較短,車前開窗,車后開門,供人上下行,前后均有垂簾,廂輿的兩側(cè)用6根或8根木桿向上撐起帷幔,帷幔上裝飾有圖案。

五、平乘車

《南齊書·與服志》中對平乘車的描述是“竹箕子壁仰,資榆為輪,通幰,竿刺代棟梁,柮檽真形龍牽,金涂支子花紐,轅頭后梢沓伏神承泥。”該特征與酒泉丁家閘十六國墓五號墓壁畫中通幰牛車8 (圖10)非常相似。該車雙輪為黑色,雙轅作略向上彎的樹枝狀,帶有漢代輂車的痕跡。車輿廂以竹、席編織成一個大涼榻,車廂前面有黃金裝飾的矮欄桿和左右扶手,上有卷篷,車上有六根竿子支撐通幰。壁畫中的車與文獻描述十分契合。古發(fā)掘報告顯示此墓的主人為西涼之王侯或三公,此信息也與文獻中“三公諸王所乘”完全相同。因此,平乘車應(yīng)該與壁畫中車形制相似,屬于位及三公之人乘坐的車。

通過對圖像材料與文獻記載的對照分析,我們可以看出,魏晉時期乘坐牛車非常流行,成為日常出行、游玩的乘坐工具。史籍中關(guān)于魏晉牛車的記載名稱甚多,但部分實則是同一種車,只是稱謂有所不同,有些因裝飾不同或大小差異,其名稱也有不同。由于部分牛車史料中描述過于簡單,加之圖像資料有限,本文僅對《晉書·輿服志》中記載的畫輪車、犢車、云母車、通幰車、平乘車的形制做上述考證。

注釋:

1.劉俊喜,張志忠,左雁.大同市北魏宋紹祖墓發(fā)掘簡報[J].《文物》,2001(07):19-39+2+1.

2.南京市博物館:南京象山5號、6號、7號墓清理簡報[J].《文物》,1972年第11期,第23-42頁.

3.朱曉芳、王進先:山西長治市故縣村出土一批西晉器物[J].《考古》,1988年第2期.

4.中國社會科學(xué)院考古研究所河南二隊:河南偃師杏園村的兩座魏晉墓[J].《考古》1985年第8期.

5.洛陽市第二文物工作隊:洛陽太原路西晉墓發(fā)掘簡報[J].《文物》,2006年第12期.

6.山西大同石家寨北魏司馬金龍墓[J].《文物》,1972,(03):20-33+64+89-92.

7.山西省文物考古所,太原市文物管理委員會:太原北齊徐顯秀墓發(fā)掘簡報[J].《文物》,2003年第6期,第20頁.

8.甘肅省博物館:酒泉嘉峪關(guān)晉墓的發(fā)掘[J].《文物》,1979年第6期,第8頁.